| Titel: | Die Lenoir'sche Gasmaschine. |

| Fundstelle: | Band 157, Jahrgang 1860, Nr. LXXVIII., S. 323 |

| Download: | XML |

LXXVIII.

Die Lenoir'sche

Gasmaschine.

Aus dem Breslauer Gewerbeblatt, 1860, Nr.

15.

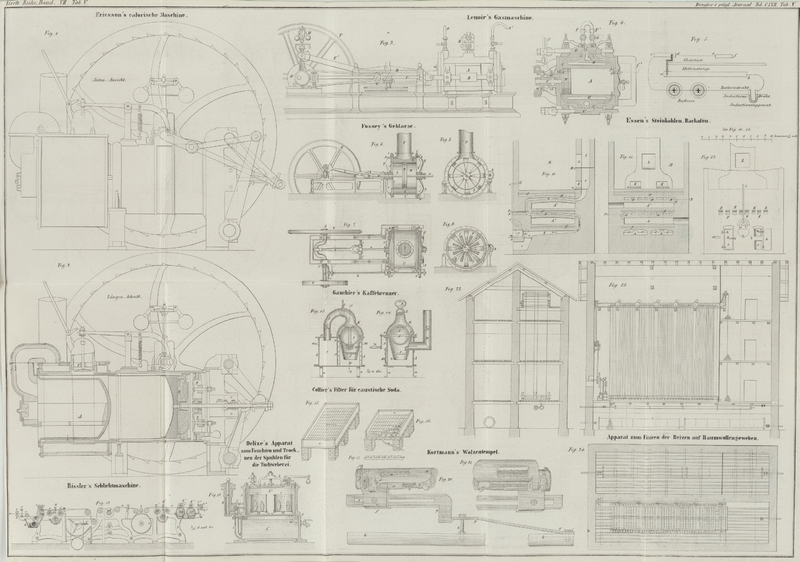

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Ueber die Lenoir'sche Gasmaschine.

In Beziehung auf diese höchst interessante Erfindung (worüber bereits im polytechn.

Journal Bd. CLVI S. 83 und 391 berichtet wurde) können wir nun unseren

Lesern einige nähere Details geben, die bei der Wichtigkeit des Gegenstandes gerade

für den Handwerksbetrieb, dem damit die Mittel geboten sind, ohne große Kosten der

Anlage und des Betriebes, die zu einem energischen Aufschwunge unentbehrliche

Maschinenkraft zu gewinnen, sicher auf allgemeine Theilnahme rechnen können. Die bis

jetzt gebauten Maschinen der Art sind liegende Maschinen mit Leitung der

Kolbenstange in einem liegenden Schlitten. Fig. 3 zeigt eine äußere

Ansicht der Maschine mit dem Cylinder A, dem

Schieberkasten B, der Kolbenstange C, dem Schlitten D, der

Bleuelstange E, dem Schwungrade F und der Schiebersteuerung G. Der Regulator

H kann, wie bei der Dampfmaschine mit der

Drosselklappe des Dampfrohres, hier mit dem Gashahne in Verbindung gebracht

werden.

Wir bemerken endlich am Schlitten D den Apparat zur

Schließung und Oeffnung des galvanischen Stromes (a, b, c, d,

e, f, s.u.).

Fig. 4 zeigt

den Durchschnitt des Kolbens und der beiden Schieberkästen. Darin ist A der gegossene und ausgebohrte Cylinder, B der Kolben, C die durch

eine Stopfbüchse (D) gut gedichtete Kolbenstange, E und E, die

Schieberplatten, die oben durch Federn, unten durch Schrauben angedrückt werden, F, F' endlich die Hähne, welche das Gas, G die Röhre, welche die atmosphärische Luft zuführt.

Das Abführungsrohr für die Verbrennungsproducte fehlt auf der Zeichnung; es geht vom

Schieber E' aus. H ist ein

Raum, der den Cylinder A ringsum mantelförmig umschließt

und in welchem, aus einem höher stehenden Reservoir einfließend, kaltes Wasser

circulirt, das die bei der Explosion entwickelte Wärme aufnimmt, in dem erwärmten

Zustande noch zur Heizung der Werkstätte benutzt und nach seiner vollkommenen

Abkühlung wieder zum Abkühlen des Cylinders gebraucht werden kann. Man entnimmt

dieses Wasser entweder den öffentlichen Leitungen, oder läßt es durch die

Gasmaschine selbst aus einem Brunnen in die Höhe pumpen, oder durch dieselbe bloß

aus einem kleinen Reservoir, einem mäßig großen Bottich einsaugen, in welchen

es, nachdem es die Maschine passirt und alsdann seine Wärme in den Heizanlagen

abgegeben hat, wieder zurückfällt. In unserer Zeichnung erscheint der Kühlraum in

der gegossenen Cylinderwand selbst ausgespart, kann jedoch jedenfalls auch durch

einen den gegossenen Cylinder umgebenden Blechmantel hergestellt werden. Bei O (Fig. 3) fließt das kalte

Wasser ein, bei O' fließt es ab. Der Hahn R auf derselben Figur entspricht dem Gashahn F der zweiten Figur.

In Fig. 4

bemerken wir endlich an den Cylinderböden zwei Paar hervorragende, spitz zulaufende

Drähte x, x' und y, y'

zwischen welchen der elektrische Funken überspringt, der zur Entzündung des Gases

dient.

Der Gang der Maschine ist nunmehr folgender. Vor Allem betrachten wir in Fig. 4 das

Einströmen des Gases. Der Kolben ist am äußersten linken Ende seines Laufes

angelangt und setzt sich nach Hechts hin in Bewegung. Die Gasröhre ist mit einem

Gasmesser in Verbindung gesetzt, die Hähne F, F' je nach

der Stärke des Betriebes geöffnet.

Das Gas strömt nunmehr bei der in der Zeichnung angegebenen Stellung des oberen

Schiebers in der durch die Pfeile angegebenen Richtung durch den Hahn F auf die linke Seite des Kolbens. Gleichzeitig strömt

durch das mit einem nach Innen sich öffnenden Ventile versehene Rohre G die atmosphärische Luft zu, gewöhnlich Gas und Luft in

einem Verhältnisse von 1 : 19 bis 1 : 50.

Indem der Schieber seinen Lauf nach Rechts beginnt, schließt er das im Cylinder

enthaltene Gasgemisch ab, das nun durch einen bei x, x'

überspringenden Funken entzündet wird, und bei der bedeutenden Ausdehnung durch die

erzeugte Wärme den Kolben mit großer Energie nach Rechts treibt. Während dieses

ganzen Kolbenlaufes verharrt der unten liegende Schieber in seiner Stellung, indem

dadurch die Verbindung des rechts gelegenen Theiles mit dem Rohr g' behufs der Ausströmung der darin enthaltenen

verbrannten Gase offen gehalten wird. Erst ganz gegen Ende des Laufes geht er nach

Links hinüber, damit die kleine Menge rückständiger Luft als Polster für den Kolben

wirkt. Mit der Umkehrung des Kolbenlaufes wiederholt sich das ganze Spiel des

Apparats, nur daß natürlich alle die rechts gelegenen Theile in Thätigkeit

treten.

Es bleibt nur noch übrig, die Art der Entzündung des Gases zu besprechen. Dieselbe

erfolgt durch den sogenannten Inductionsfunken. Wickelt man zwei sehr lange, dünne,

isolirte Metalldrähte in zahlreichen Windungen um einen Kern von weichem Eisen,

verbindet man die freien Enden des einen Drahtes mit den beiden Polen einer

galvanischen Batterie, und verbindet dann die Enden des anderen Drahtes mit

einander, so entsteht in dem Momente, wo man den Strom im ersten Drahte unterbricht,

in dem zweiten

Drahte ein sehr kräftiger inducirter Strom. Nähert man die fein zugespitzten Enden

des letzteren einander bis auf eine kurze Entfernung, so schlägt in dem angegebenen

Momente ein sehr kräftiger Funken über, selbst wenn der erste Draht nur durch eine

mäßig starke Batterie in Thätigkeit gesetzt wird. Durch rasches abwechselndes

Oeffnen und Schließen des ersten Drahtes kann man von dem zweiten einen sehr

starken, fast continuirlichen Funkenstrom erhalten. Es werden diese

Inductions-Apparate bekanntlich von dem berühmten (deutschen) Mechaniker Ruhmkorff in Paris in der größten Vollkommenheit gebaut.

Der von demselben herrührende Apparat der Lenoir'schen

Maschine kann schon durch zwei kleine Bunsen'sche

Elemente in Thätigkeit gesetzt werden.

Wenn wir den zweiten Draht den inducirten Draht, den ersten den inducirenden oder

Batteriedraht nennen, so sind bei x, x' und y, y' die freien Enden des inducirten Drahtes zu sehen.

Das eine Ende desselben steht mit dem Cylinder in leitender Verbindung, und x und y bilden die

abwechselnd fungirenden Spitzen desselben. x' und y' gehen durch eingekittete Glasröhren durch, sind daher

von dem Cylinder isolirt, dafür aber mit einander und mit dem anderen Ende des

inducirten Drahtes verbunden. Sobald daher der Batteriedraht unterbrochen wird,

springen auf beiden Seiten des Kolbens die Inductionsfunken über, können aber

natürlich nur auf der Seite entzündend wirken, wo sich gerade explosives Gas, je

nach der Stellung des oberen Schiebers, befindet.

Die abwechselnde Schließung und Oeffnung des Batteriedrahtes wird durch den am

Schlitten D und der Kolbenstange C befindlichen Apparat ab, cd, ef (s. Fig. 3)

bewirkt.

Auf dem Schlittengestelle D befinden sich drei Schienen

a, b, c, d, e, f befestigt, die durch eine Unterlage

von Elfenbein von dem Schlittengestelle und von einander isolirt sind. Zwischen c, d und e, f liegt eine

Elfenbeinplatte in gleicher Ebene. a, b. steht mit dem

positiven Pole der Batterie, c, d und e, f mit dem anderen Pole der Batterie und unter

einander in leitender Verbindung. Fig. 5 zeigt den Vorgang

in schematicher Darstellung.

An dem Gleitkopf der Kolbenstange sind zwei Federn befestigt, deren längere auf der

Metallschiene a, b, deren kürzere auf den Schienen c, d – e, f

schleift.

Kurze Zeit, nachdem der Kolbenlauf von Links nach Rechts umgesetzt, geht die kürzere

Feder von c, d auf das Elfenbeinstück über. Der Strom

des Batteriedrahtes, der bisher vom Kohlenpole der Batterie (s. Fig. 5) nach dem

Inductions-Apparate, von dort nach a, b, durch

das Gleitstück nach c, d und von dort nach dem Zinkpole

der Batterie gegangen, wird plötzlich unterbrochen, und es entsteht nun ein kräftiger

Inductionsstrom und -Funke bei x, x', der genügt,

um das eingesaugte Gasgemisch zur Explosion zu bringen. Dasselbe Spiel des Apparats

wiederholt sich, sobald bei dem von Rechts nach Links gerichteten Kolbenlaufe die

kurze Feder des Gleitstückes e, f bei e verläßt.

Da nur eine schwache Batterie nöthig, so macht die Instandsetzung und Haltung

derselben wenig Schwierigkeit und Kosten. Nöthigenfalls wird eine sogenannte

Sandbatterie, d.h. ein Kasten, in dem, abwechselnd verbunden, Kupfer- und

Zinkplatten eingesetzt werden, und den man alsdann mit Sand anfüllt, der mit

verdünnter Schwefelsäure benetzt wird, genügen.

Die Vortheile dieser Gasmaschine sind evident, selbst wenn man nachfolgende

Berechnung als normal annehmen wollte.

Bei einer Dampfmaschine von circa 4 Pferdekräften braucht

man nach Breslauer Preisen per Tag von 12

Arbeitsstunden:

1)

Kohlen 9 Pfd. per Pferdekraft und

Stunde = 432 Pfd. oder die Tonneà

350 Pfd. zu 25 Sgr.

1 Thlr. – Sgr. 10 Pf.

2)

Einen Heizer à 15 Sgr. per Tag

– „ 15

„ –

„

3)

Abnutzung und Verzinsung des Kessels, der Heizeinrichtungen,

derEsse; Kesselsteinbeseitigung, Wasserspeisung, Röhrenleitungen:

15Proc. der Anlagekosten, à

Pferdekraft 125 Thlr. = 500 Thlr., jährlich75 Thlr. (per 300 Arbeitstage), daher täglich

– „ 7

„ 6 „

––––––––––––––––––

Summa

1 Thlr. 23 Sgr. 4 Pf.

Die Lenoir'sche Gasmaschine braucht per Stunde und Pferdekraft circa 15 Kubikf.

Gas, also per Tag 720 Kubikfuß.

Rechnet man die Gaspreise von Breslau von 3 Thlr. 5 Sgr. per 1000 Kubikf., so kosten diese 720 Kubikf. 2 Thlr. 8 Sgr. 4 Pf., und

würde demnach der Betrieb der Gasmaschine hier etwa 15 Sgr. täglich mehr als der

Betrieb einer Dampfmaschine kosten. Rechnet man indessen, daß die Gasmaschine jeden

Augenblick, wo man sie nicht braucht, stillgestellt werden kann, und dann keine Spur

Gas verbraucht, während das Feuer unter dem Kessel immerfort erhalten werden muß;

daß auch beim Anheizen und während des Stillstandes der Nacht Wärme verloren geht;

daß die ganzen Kosten für Terrain zum Dampfkessel, Kesselgebäude und Schornsteine,

die Kosten der Dampfröhrenleitungen etc. wegfallen; daß die Einsprüche der Nachbarn

gegen die Aufstellung eines Dampfkessels, die Schwierigkeiten und Verzögerungen von

Seiten der Polizei- und Regierungs-Behörden wegfallen; daß man die

Gasmaschine fast in jeden Winkel des Arbeitsraumes hinstellen kann, – so wird sich diese

Kostendifferenz wohl ausgleichen. Die Rechnung stellt sich sofort ganz anders, wenn

man die Maschinen kleiner wählt, wie man sie in den meisten Fällen für den

Handwerksbetrieb gebrauchen wird.

Eine Dampfmaschine von 2 Pferdekräften kostet bei 12stündigem Betriebe:

1)

Kohlen (hier mindestens 10 Pfd. per Pferdekraft und Stunde) = 240 Pfd.

– Thlr. 17 Sgr. 2 Pf.

2)

Heizer (kann sich vielleicht nebenbei beschäftigen),

daher

– „

10 „ – „

3)

Zinsen von 300 Thlr. (1 Pferdekraft hier 150 Thlr.)

– „

4 „ 6 „

––––––––––––––––––

Summa

1 Thlr. 1 Sgr. 8 Pf.

Die Gasmaschine à 2 Pferdekräften braucht nur 360 Kubikfuß Gas = 1 Thlr. 4

Sgr. 2 Pf., also bloß noch eine Differenz von 3 Sgr. 6 Pf., die sich umkehrt, sobald

man den Heizerlohn zu 15 Sgr. in Ansatz bringt.

Noch viel günstiger fällt die Rechnung aus, wenn wir die Preise für das Gas niedriger

annehmen können.

Bei dem Berliner Preise von 1 Thlr. 17 Sgr. 6 Pf. pro

1000 Kubikf. kostet der Betrieb der Gasmaschine von 4 Pferdekräften nur 1 Thlr. 4

Sgr. 2 Pf., während eine gleich große Dampfmaschine, für die verbrauchten 432 Pfd.

Kohlen (die Tonne zu 350 Pfd., in Berlin

zu 1 Thlr. 5 Sgr. gerechnet)

1 Thlr. 13 Sgr. 3 Pf.

für Heizer

– „ 15

„

– „

für Zinsen etc.

– „

7 „ 6 „

––––––––––––––––––

Summa

2 Thlr. 5 Sgr. 9 Pf.

tägliche Betriebskosten verursachen wird. Die Gasmaschine

arbeitet daher dort fast um 50 Proc. billiger.

Sollte die Anwendung der Gasmaschine sich ausbreiten, so steht zu erwarten, daß

vielleicht zu größeren Maschinen die Anlage einer eigenen Gasanstalt sich lohnt, wo

durch das Wegfallen der kostspieligen langen Röhrentour, der umständlichen

Reinigung, der sonstigen Kosten und Verluste bei der Vertheilung, sich die Kosten

des Gases auf ein Minimum reduciren. Auf belgischen und englischen Hüttenwerken, die

ihre eigene Gasbeleuchtung eingerichtet haben, nimmt man an, daß die Kosten des

Gases, falls man mit der abfallenden Hitze der Hoh- oder Schweißöfen

destillirt, durch den Ertrag an Kohks und Theer vollständig gedeckt werden.

Da es ferner für die Lenoir'sche Gasmaschine vollkommen

gleichgültig ist, ob sie mit stark leuchtendem, oder mit reinem Wasserstoff-

und Kohlenoxydgase betrieben wird, indem letzteres vielleicht sogar noch eine stärkere Explosivkraft

entwickelt, so wird man vielleicht später durch Darüberleiten von Wasserdampf über

rothglühende Kohks sogenanntes Wassergas produciren und dieses zum Betriebe der

Gasmotoren verwenden.

Für Locomotiven kann man vielleicht einen Tender, mit comprimirtem Gase gefüllt,

mitführen, und vermeidet dabei ganz den lästigen Kohlenrauch und die

Feuersgefahr.

Für Dampfschiffe müßte man entweder am Bord einen kleinen Gasofen anlegen, oder man

könnte statt des Leuchtgases die Dämpfe der flüchtigen Kohlenwasserstoffe aus dem

Theer, des Benzins, vielleicht gar Terpenthinöl, Spiritus oder Schwefelkohlenstoff

benutzen.

Man sieht, daß die Lenoir'sche Erfindung im Maschinenwesen

die ausgedehntesten Perspectiven eröffnet. Die Verwendungen derselben zum

Handwerksbetriebe werden sich bald genug finden und von Tag zu Tag vermehren.

Tischler werden Circular- und Bandsägen damit betreiben, Metall- und

Holzdrechsler sie zum Betriebe der Drehbänke, Töpfer zu dem der Drehscheiben

verwenden; Wasserpumpen in Brennereien und Brauereien werden damit betrieben werden;

Schmiede sie statt der jetzigen Dampfhämmer benutzen etc. etc.

Die Anwendung der Dampfspritzen bei Feuersgefahr scheiterte bisher daran, daß man zu

lange heizen mußte, ehe genügende Dampfspannung vorhanden war. In Städten mit

Gasbeleuchtung und Wasserleitung bringt man aus dem Spritzenwagen eine solche Lenoir'sche Maschine an, hält die galvanische Batterie

zum Gebrauche bereit, und braucht dann an der Feuerstelle nur zwei Schläuche, einen

größeren mit dem Hahn der Wasserleitung, einen kleineren mit dem des nächsten

Straßenbrenners zu verbinden, um sofort die Spritze in continuirliche kräftigste

Thätigkeit setzen zu können.

Die Sache klingt etwas phantastisch, läßt sich indessen ohne Zweifel realisiren.

Der Referent hat sich mit dem Erfinder in Verbindung gesetzt, und hofft baldigst den

sich dafür interessirenden Industriellen durch sein polytechnisches Bureau nähere

Auskunft ertheilen zu können.

Bemerkung. Neueren Nachrichten zufolge soll ein Hr. C.

Hugon die Priorität der Gasmaschinen-Erfindung

für sich reclamiren.

Dr. H. Schwarz in Breslau.

Tafeln