| Titel: | Das Gebläse von Fossey in Lasarte (Spanien). |

| Fundstelle: | Band 157, Jahrgang 1860, Nr. LXXIX., S. 329 |

| Download: | XML |

LXXIX.

Das Gebläse von Fossey in Lasarte (Spanien).

Aus Armengaud'sGénie

industriel, Juni 1860, S. 319.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

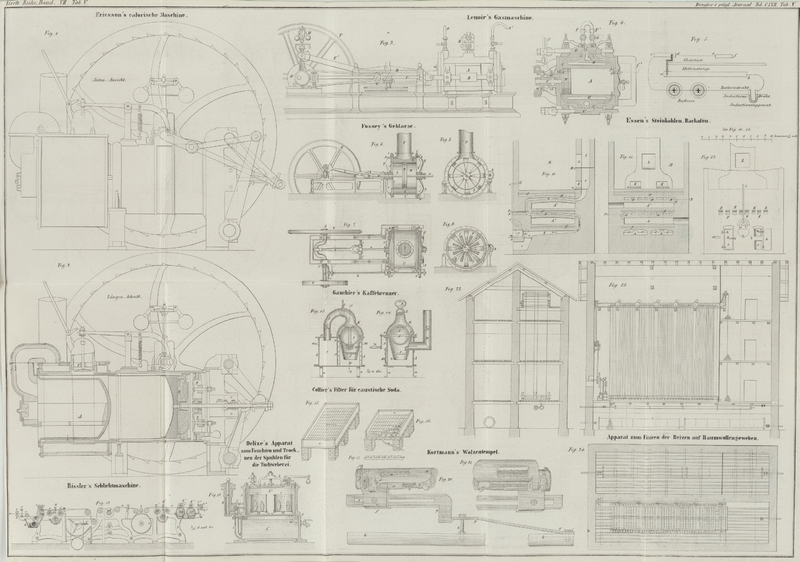

Fossey's Gebläse.

Bei den älteren Gebläsen hat man fast immer seine Noth mit den Ventilen, deren

regelmäßige Thätigkeit viel zu wünschen übrig ließ.

Man ersetzte daher diese Ventile durch Schieber, mit welchen aber ebenfalls

Uebelstände verknüpft waren, indem sie wegen des auf ihnen lastenden starken Druckes

eine große Kraft zur Bewegung in Anspruch nahmen und bedeutende Reibung

verursachten.

Bei dem von Fossey construirten Gebläse (patentirt in

Frankreich am 26. August 1859) sind die bezeichneten, die Gebläse mit Ventilen und

Schieber begleitenden Nebelstände beseitigt. Ventile und Schieber sind bei denselben

durch Metallscheiben mit continuirlich rotirender Bewegung ersetzt, deren Function

dem Spiele der Saug- oder Druckventile äquivalent ist.

Fig. 6 ist ein

verticaler Längendurchschnitt dieses Gebläses,

Fig. 7 ein

Grundriß desselben,

Fig. 8 ein

Querdurchschnitt desselben durch die Mitte des Cylinders,

Fig. 9 eine

Hinteransicht desselben vom Cylinder.

Die Maschine besteht im Wesentlichen aus einem eisernen Cylinder L, in welchem ein gewöhnlicher Kolben H sich bewegt. Die Kolbenstange a desselben wird vom Querhaupte c getragen,

dessen Enden auf Gleitbahnen am Maschinengestelle sich hin und her bewegen.

An das Querhaupt schließt sich die Gabel der Bleuelstange b an, welche an der Betriebswelle A sitzt.

Diese erhält ihre Bewegung durch einen auf der Riemenscheibe B' liegenden Riemen von irgend einem Motor her. Ein Schwungrad ist auf das

eine Ende der Welle A aufgekeilt.

Der Cylinder L wird durch zwei Deckel C und C' geschlossen und ist

von einem zweiten Cylinder L' so umgeben, daß er einen

ringförmigen Raum E frei läßt, welcher als Luftreservoir

dient; dieses Reservoir steht mit dem Sammelrohre F in

directer Verbindung.

Die Deckel C und C', welche

den Cylinder L schließen, haben trapezoidische

Oeffnungen f, welche nach dem Centrum zu sich so

verengen, wie aus Fig. 9 ersichtlich ist.

Auf den Stopfbüchsen d, welche an die Deckel C und C' angegossen sind,

bewegen sich die runden Scheiben D und D', in welchen, wie in den Deckeln C und C', ebenfalls

trapezoidische Oeffnungen, mit denjenigen der bezeichneten Deckel correspondirend,

angebracht sind.

Zwischen den Oeffnungen befinden sich an den Scheiben D

und D' Ausweitungen g (Fig. 6),

mittelst welcher das Innere des Cylinders L, rechts und

links vom Kolben, mit dem als Windreservoir dienenden ringförmigen Raume E' in Verbindung gesetzt wird.

Die beiden Scheiben D und D'

sitzen an den Rändern des äußeren Cylinders L' in den

Ringen e und e', welche an

diesen Rändern mittelst Schraubenbolzen befestigt sind. Diese Einrichtung gestattet

den Scheiben leicht zu rotiren, um die Oeffnungen f an

den Deckeln C und C' zu

öffnen und zu schließen.

Damit die Scheiben D und D'

zur gehörigen Zeit und abwechselnd die Verbindungen des Innern des Cylinders mit der

atmosphärischen Luft herstellen, sind dieselben mit Zahnkränzen h versehen, in welche die auf einer gemeinschaftlichen

Welle K sitzenden Getriebe h' eingreifen. Diese Welle erhält ihre Bewegung von einem Winkelrade x, welches durch ein auf die Betriebswelle A gekeiltes Winkelgetriebe y

bewegt wird.

Spiel der Maschine. Sobald der Kolben von Vorn nach

Hinten geht, so befinden sich über den Oeffnungen des Deckels C' die Ausweitungen g der Scheibe D'; es ist folglich eine Communication zwischen diesem

Theile des Cylinders und dem Reservoir E hergestellt,

während gleichzeitig die Bewegung der Scheibe D die

Oeffnungen f des Deckels C

frei macht und dann die äußere Luft in den Cylinder tritt. Beim Rückgange des

Kolbens nach Vorn werden in Folge der Bewegung der Scheibe D die Oeffnungen f des Deckels C bedeckt, während die Communication mit dem Cylinder

und dem gemeinschaftlichen Reservoir E frei bleibt, und

so fort.

Eine vollständigere Zeichnung der beschriebenen Maschine, nebst den Resultaten ihres

Betriebes, soll in der Publication industrielle

mitgetheilt werden.

Tafeln