| Titel: | Die Ericsson'sche calorische Maschine; beschrieben von H. Boëtius in Hamburg. |

| Fundstelle: | Band 159, Jahrgang 1861, Nr. XXI., S. 82 |

| Download: | XML |

XXI.

Die Ericsson'sche

calorische Maschine; beschrieben von H. Boëtius in Hamburg.

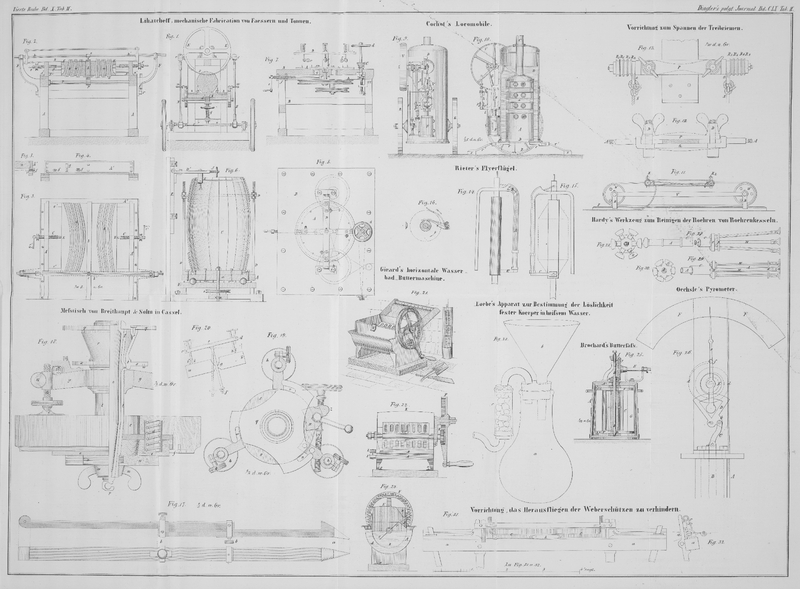

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Boëtius, über die Ericsson'sche calorische

Maschine.

Von dem Civilingenieur H. Boëtius erschien bei Otto

Meißner in Hamburg eine den Sachverständigen zu

empfehlende kleine Schrift (Octav, 29 Seiten) unter dem Titel: „Die Ericsson'sche calorische Maschine, eine

Beschreibung ihrer Wirkungsweise und Behandlung nebst einer allgemeinen

Entwickelung der Theorien calorischer

Maschinen.“

Im ersten Capitel ist Ericsson's gegenwärtige calorische

Maschine im Allgemeinen beschrieben und die etwas complicirte Bewegung ihrer beiden

Kolben durch fünf geometrische Zeichnungen veranschaulicht. Im zweiten Capitel

bespricht der Verfasser die Behandlung der Maschine, und im dritten Capitel

entwickelt er eine Annäherungstheorie derselben unter Voraussetzung des einfachen

Mariotte'schen Gesetzes. Hierauf faßt er im vierten Capitel die Theorie

noch einmal auf, und zwar unter Voraussetzung starker Compression und Expansion der

Luft, wobei er die Gesetze der sogenannten mechanischen Wärmetheorie zu Grunde legt;

durch die betreffenden Rechnungen, denen zwei Zahlenbeispiele folgen, wird

nachgewiesen:

1) daß, da die Volumvergrößerung der Luft durch Wärmeaufnahme eine sehr geringe ist,

die für große Kraftwirkungen bestimmten calorischen Maschinen mit comprimirter Luft

arbeiten müssen, wenn sie nicht zu colossale Dimensionen erlangen sollen;

2) daß zum Betriebe der mit comprimirter Luft arbeitenden calorischen Maschinen

(selbst größter Kraftwirkungen, von 100 und mehr Pferdekräften) ein weit geringeres

Quantum von Brennmaterial erfordert wird, als bei den besten Dampfmaschinen mit

Condensation und Expansion unter sonst gleichen Umständen.Wie im polytechn. Journal Bd. CLVIII S.

394 berichtet wurde, hat Ericsson

kürzlich in Schweden ein Patent für eine calorische Maschine genommen, die

mit sehr comprimirter Luft getrieben wird. Wir

werden die Beschreibung dieser Maschine nächstens liefern.A. d. Red.

Wir entlehnen dieser Schrift die Beschreibung der gegenwärtigen, für kleinere

Kraftleistungen bestimmten Ericsson'schen calorischen

Maschine und deren Durchschnittszeichnung Fig. 1, welcher in Fig. 2 bis 6 die

beachtenswerthesten Kolbenstellungen beigegeben sind.Eine klare und deutliche Beschreibung von Ericsson's gegenwärtiger calorischen Maschine enthält auch die

Schrift: „Lenoir's und Ericsson's neue Bewegungs-Maschinen

und Testud de Beauregard's verbesserter

Dampfgenerator; von A. Lipowitz, Chemiker und

Techniker in Berlin. Leipzig, Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber, 1861.“

A. d. Red.

Die Maschine besteht aus einem nach vorn offenen Cylinder, dessen Hälfte nach rechts

genau ausgedreht ist und in diesem Theile zwei bewegliche Kolben A und B enthält. Im hinteren

Theile des Cylinders ragt ein cylindrischer gußeiserner Topf C hinein, dessen umgebogene Flantsche am Cylinderende befestigt ist.

Der Topf ist mit einem Aschenfall und Rost wie gewöhnlich versehen; die auf dem Rost

entwickelten Verbrennungsproducte erwärmen zunächst die Wände dieses Topfs, gehen

durch den Feuercanal D, umspielen die äußere Seite der

hinteren Cylinderfläche und entweichen durch ein Rohr E

in den Schornstein oder in ein gewöhnliches russisches Rohr. Der äußere Kolben A ist der Treib- oder Arbeitskolben, er dichtet

durch einen Lederring an die Cylinderwand und hat zwei aus Stahlblech hergestellte

Ventile, die zum Einlassen der Luft in den Cylinder dienen. Der innere Kolben,

Speisekolben, schließt

möglichst an die Cylinderwand. Er hat an seinem Umfange schräg zur Kolbenachse

liegende Einschnitte, von ungefähr 2 Zoll Breite und 1/4 Zoll Tiefe; diese

Einschnitte können durch einen an die Cylinderwand schließenden Stahlring f so geschlossen werden, daß der Raum vor und hinter dem

Speisekolben abgesperrt wird und keine Luft von einem zum andern Raum gelangen kann.

Dieser Ring ist auf dem hinteren Theil des Kolbens verschiebbar; nach links

geschoben, gestattet er den Durchgang der Luft durch die schrägen Kolbeneinschnitte

von der einen zur anderen Seite des inneren Kolbens. An diesem Kolben ist ferner ein

Blechcylinder G, G angenietet, der möglichst genau

cylindrisch gearbeitet ist und sich bei der Bewegung des Kolbens dicht über die

äußere Fläche des cylindrischen Topfs schiebt. Der Speisekolben steht in

unmittelbarer Berührung mit der heißen Luft. Damit ihn diese nicht zu sehr erhitzt,

ist der Raum h, h mit Kohlenpulver ausgefüllt und der

Kolben selbst mit Holz ausgefüttert.

Im hinteren Theile des Cylinders, nahe der Cylinderwand, ist ein zweiter

Blechcylinder angenietet, der ebenfalls cylindrisch gearbeitet ist. Zwischen diesem

Cylinder und dem Topfe schiebt sich der eben erwähnte Blechcylinder des

Speisekolbens.

i ist das Auslaßventil, welches durch einen Hebel k mittelst eines auf der Schwungradwelle sitzenden

Daumens l geöffnet wird und der gebrauchten Luft während

der Rückbewegung des Speisekolbens von rechts nach links den Weg ins Freie gestattet

oder durch ein Rohr geleitet werden kann, um sie zu verschiedenen Zwecken zu

benutzen.

m ist ein Schwungkugelregulator, der von der

Schwungradwelle mittelst conischer Räder getrieben wird und mit einem Hahne so in

Verbindung steht, daß dieser bei zu rascher Bewegung der Maschine sich öffnet und

einen Theil der im Cylinder befindlichen gespannten Luft entweichen läßt.

Die gußstählerne Kolbenstange des Speisekolbens geht luftdicht durch eine Stopfbüchse

des Arbeitskolbens und ist mit dem Hebel a, b (siehe die

geometrischen Zeichnungen) verbunden, der in a seinen

Drehpunkt hat. Auf derselben Achse mit diesem Hebel befindet sich ein zweiter, a, c, dessen Ende c durch

die Stange h, c mit der Kurbel h,

g in Verbindung steht, in Folge dessen beim Gang der Maschine beide Hebel

und dadurch der Speisekolben von der Kurbel in Bewegung gesetzt werden.

Zwei flache Stangen, die am Arbeitskolben befestigt sind und am Gestell der Maschine

eine Gradführung haben, treiben direct einen Hebel d, e,

der in d drehbar ist. Auf der Achse dieses Hebels ist

noch ein zweiter Arm d, f befestigt, dessen Endpunkt f durch die Lenkstange h, f

die Kurbel

g, h und dadurch die Maschine treibt. Das auf der

Kurbelachse befindliche Schwungrad hat ein einseitiges Gewicht, welches so

angebracht ist, daß dieses bei der wirksamen Bewegung des Arbeitskolbens gehoben

wird und beim Rückgang wieder auf die ganze Maschine treibend wirkt.

Beim Rückgang des Kolbens (die Bewegung der Kolben von rechts nach links ist mit

„Rückgang“, die umgekehrte Bewegungsrichtung mit

„Hingang“ benannt) findet Folgendes in der Maschine statt:

Der Ring f schließt in Folge der rückgängigen Bewegung

die erwähnten Einschnitte am Umfange des inneren Kolbens, wodurch die vor diesem

sich befindende heiße, gebrauchte Luft durch das geöffnete Auslaßventil aus dem

Cylinder geschafft wird. Da dieser Kolben namentlich, wie später gezeigt wird, durch

die eigenthümliche Combination des Hebelsystems und, weil er einen größeren Hub hat,

sich weit rascher als der Arbeitskolben bewegt, so öffnen sich durch Luftverdünnung

die Ventile des letzteren und der entstehende Zwischenraum zwischen beiden Kolben

füllt sich mit äußerer atmosphärischer Luft.

Beim Hingang der Kolben schließen sich die Ventile, es eilt der Speisekolben vor und

verdrängt durch die größere Geschwindigkeit die Luft zwischen beiden Kolben, diese

geht durch die jetzt vom Ringe geöffneten Einschnitte des Speisekolbens in den Raum

zwischen diesem und dem Topfe. Hierbei muß die noch kalte Luft die Zwischenräume der

heißen Cylinderwand und des angenieteten Blechcylinders, sowie der heißen Topfwand

und des Blechcylinders am Kolben passiren. Trotz der kurzen Berührungszeit nimmt sie

hier eine Temperatur von circa 250° C. an. Diese

Wärmeaufnahme bewirkt eine Volumvergrößerung oder Zunahme der Spannung in der

erhitzten Luft, welche letztere sich, da durch den Ring die Kolbeneinschnitte

geöffnet sind, also freie Communication der Luft vor und hinter dem Speisekolben

stattfindet, der ganzen im Cylinder eingeschlossenen Luft mittheilt. Diese Spannung

der Luft wächst mit der Bewegung der Kolben bis zu einem Maximum, das in dem Momente

stattfindet, in welchem der Speisekolben seine größte Geschwindigkeit angenommen;

von hier ab bis zum Ende des Schubes nimmt die Pressung aber fast wieder auf

atmosphärische Spannung ab. Hierin liegt gerade das Geniale der ganzen Construction,

da ohne dieses die nachtheiligsten Verhältnisse für die ganze Maschine eintreten

würden. Indem durch die von der Ringstellung vermittelte Communication der Luft vor

und hinter dem Speisekolben auf beiden Seiten von diesem gleiche Spannung

stattfindet, so kann dieser keine Kraftäußerung durch den

Mechanismus auf die Kurbel übertragen, sondern nur der äußere Kolben wird vom

Ueberdruck der Luftspannung im Cylinder über den des atmosphärischen Druckes,

fortgeschoben und

unterhält die Thätigkeit der Maschine. Dieser Ueberdruck ist so groß, daß er neben

der Arbeit noch das einseitige Gewicht des Schwungrades hebt.

Die eigenthümlichen Kolbenbewegungen werden am deutlichsten aus näherer Betrachtung

der geometrischen Zeichnungen Fig. 2 bis 6 erhellen, in denen die

bemerkenswerthesten Kolbenstellungen nach den wirklichen Verhältnissen einer Ericsson'schen Maschine verzeichnet sind.

Zunächst hat in Fig.

2 der Weg der hingehenden Bewegung des Arbeitskolbens geendet; bei dieser

Stellung ist der innere Kolben schon auf dem Rückgange, auf dem er bereits 1 1/2

Zoll durchlaufen hat. Das Auslaßventil ist also schon vor Ende der Bewegung des

äußeren Kolbens geöffnet und bleibt es so lange, bis der Speisekolben an dem Ende

der rückgängigen Bewegung angekommen ist; während dieser Zeit wirkt kein treibender

Druck auf irgend einen der Kolben, sondern die Maschine wird durch das einseitige

Gewicht des Schwungrades, welches jetzt zur Wirkung kommt, getrieben.

Fig. 3 zeigt

die Endstellung des inneren Kolbens; während dieser hier schon den Rückgang

vollendet hat, ist der äußere Kolben noch auf demselben begriffen und hat noch 1 5/8

Zoll seines Weges zu durchlaufen. Da sich das Auslaßventil bei Aenderung der

Bewegung des Speisekolbens schließt, ebenfalls aber die Einlaßventile in diesem

Moment sich geschlossen haben, so wird die zwischen beiden Kolben befindliche Luft

im Verhältniß zu dem noch zu durchlaufenden Weg des äußeren Kolbens comprimirt.

Während der Acte, die Fig. 2 und 3 darstellen, ist also

atmosphärische Luft im Cylinder aufgenommen und hat den Zwischenraum beider Kolben

gefüllt.

In Fig. 4 ist

das Ende des Rückganges vom äußeren Kolben verzeichnet. In diesem Momente ist der

Speisekolben schon um 2 1/8 Zoll auf seinem Hingange vorgeschritten und in Folge

dessen ein Theil der Luft, die zwischen beiden Kolben sich befand, durch die

Einschnitte am inneren Kolben, die bei dieser Bewegung vom Ringe f geöffnet sind, in den Cylinderraum hinter den

Speisekolben getreten, hat sich hier erhitzt, indem sie mit der heißen

Cylinder- und Topfwand in Berührung kam, und dadurch noch mehr an Spannung

zugenommen, als sie schon vorher durch die Compression gewonnen hatte. Dieser

Ueberdruck über die Spannung der äußeren atmosphärischen Luft wirkt jetzt treibend

auf den äußeren Kolben und bewirkt die Leistung der Maschine.

Dieser höhere Druck findet fast bis zum Ende des Hinganges des Arbeitskolbens statt;

während dieser Zeit erfolgt eine. Zunahme der Spannung bis zu einem Maximum und von

diesem Momente an eine Expansion bis zum Ende der Wirksamkeit. Das Maximum trifft

mit dem Moment der

größten Geschwindigkeit des Speisekolbens zusammen, da bis hierhin die Luft so rasch

zwischen beiden Kolben verdrängt wird, daß die Spannungszunahme durch die

stattfindende Erhitzung und in Folge der kleinen Geschwindigkeit des bis dahin noch

langsam vorschreitenden äußeren Kolbens höher ist, als die Abnahme derselben durch

Volumvergrößerung.

In Fig. 5 ist

die Stellung der Kolben beim Eintritt der größten Geschwindigkeit, die ziemlich zu

Mitte des Hubes eintritt, verzeichnet. In dieser Stellung müssen beide Kolben noch 2

1/2 Zoll von einander entfernt seyn, indem sonst, durch die noch große

Geschwindigkeit des Speisekolbens, dieser den Arbeitskolben überholen und berühren

würde. Die größte Nähe beider Kolben tritt, nach der Construction, ungefähr 1 1/2

Zoll vor dem Ende der Bewegung des inneren Kolbens ein. Von ersterem Momente an bis

zum letzteren entfernen sie sich wieder um 1 Zoll von einander.

Am Ende der Bewegung des Speisekolbens Fig. 6 hat der äußere

dasselbe noch nicht erreicht, jedoch nur noch einen kleinen Weg von 1/2 Zoll zu

durchlaufen. Während dieses Weges findet jedoch keine innere Spannung in der Luft

mehr statt, indem bei Aenderung der Bewegungsrichtung des inneren Kolbens das

Auslaßventil schon geöffnet ist, also eine Wirkung der Luft in der Maschine

aufgehört hat. Ist auch der äußere Kolben am Ende angekommen, so wiederholen sich

die Acte, die wir im Vorhergehenden näher beleuchtet haben.

Man ersieht aus dieser Betrachtung, daß in der Maschine sowohl Compression wie

Expansion stattfinden. Beide sind hier von Nutzen, obgleich die erstere nur

unbedeutend auftritt. Leider erfolgt die Expansion nicht vollständig, namentlich

ist, wenn die Maschine mit voller Kraft oder höchster Temperatur arbeitet, am Ende

des Hubes eine nicht unbedeutende Spannung in der Luft vorhanden, welches sich auch

beim Oeffnen des Auslaßventils durch ein unangenehmes Geräusch zu erkennen gibt. Bei

niedriger Temperatur ist die Ausdehnung der Luft nicht so groß, sie füllt dann nur

gerade den Raum im Cylinder, bei der Spannung von circa

1 Atmosphäre, aus. Bei höherer Temperatur ist eine stärkere Ausdehnung, und die Luft

behält noch eine Spannung am Ende der Bewegung. Man bemerkt dieß auch sogleich am

Gange der Maschine; treibt sie wenig, so hört man kaum das Oeffnen des

Auslaßventils, wenn sie hingegen mit voller Kraft arbeitet, verursacht dieß Oeffnen

einen heftigen Schlag. Der jetzigen Ansicht des Verf. nach würde sich dieses durch

Aenderung der Constructionsverhältnisse vermeiden lassen, wenn man die

Kolbenbewegungen so einrichtete, daß bei voller Kraftleistung gerade atmosphärische

Spannung eintritt, während bei einer geringeren Thätigkeit die Luft sich unter 1

Atmosphäre Spannung expandirt.

Für die Ingangsetzung der Maschine ist nur eine vorhergehende Heizung derselben von

circa 1/2 Stunde nöthig; dieselbe wird am besten mit

Kohks unterhalten. Die Sorge des Heizers ist fast einzig, daß, namentlich wenn die

Maschine noch steht, keine so intensive Feuerung stattfindet, daß die Wände des

Topfes mehr als eben dunkelglühend werden. Ist die Temperatur der Maschine hoch

genug gesteigert, wovon der Heizer bald unterrichtet ist, so wird das Schwungrad

mittelst eines sehr bequemen, an der Maschine angebrachten Hebelsystems so weit

gedreht, daß die Kurbel für den äußeren Kolben auf dem todten Punkt steht (Fig. 2). In

dieser Stellung kommt schon das einseitige Gewicht des Schwungrades zur Wirksamkeit

und versetzt die Maschine in die Situation der Fig. 3, in welcher eine

Spannung der Luft eingetreten ist, die auf den Arbeitskolben wirkt und die Maschine

in Thätigkeit setzt. Für die Heizung der Maschine ist noch zu beachten, daß der beim

Auslaßventil angebrachte Pyrometer keine höhere Temperatur angibt, als die Maschine

zu ihrem Betriebe erfordert.

Der innere Kolben bedarf für seine Bewegung keines Oels oder Fettes, indem er nur

sanft an die Cylinderwand anzuschließen braucht, weil keine Spannungsdifferenzen zu

beiden Seiten desselben stattfinden. Der äußere Kolben wird mit Talg geschmiert;

dieser hält sich vollständig, indem in der That die Temperatur des vorderen Theiles

des Cylinders, worin der Kolben geht, nur so groß wird, daß man noch immer mit der

Hand die Temperatur desselben vertragen kann. Die übrigen Mechanismen der Maschine

werden nur wie bei jeder anderen Maschine in Oelung gehalten. Soll die Maschine

außer Thätigkeit gesetzt werden, so wird das Auslaßventil durch den Hebel c (Fig. 1) geöffnet. Durch

eine Oeffnung im hinteren Theile der Maschine kann man die Feuerzüge vom Ruße

reinigen, welches von Zeit zu Zeit geschehen muß.

Bezüglich der Haltbarkeit der Construction gegen die Einwirkung der hohen

Lufttemperatur hält der Verf. die Maschine für so geschützt, daß sie ausreichend

lang diesen Einflüssen widerstehen wird. Einzelne Theile, wie der Feuertopf,

Lederliederung des Arbeitskolbens, die Ventile, mögen, namentlich bei nachlässiger

Behandlung, auf die Dauer der Zeit leiden und erneuert werden müssen, jedoch hat man

auch bei Dampfmaschinen zerstörende Einwirkungen, und es ist anzunehmen, daß

dieselben bei calorischen Maschinen nicht schlimmer auftreten werden. Ericsson hat auf wirklich sinnreiche Weise diese

nachtheiligen Einflüsse möglichst unschädlich zu machen gewußt.

Der Arbeitskolben geht in kalter Luft; die Cylinderwand wird durch den Strom der

kalten Luft, der zwischen ihr und dem Kolben durchgeht, möglichst kalt erhalten.

Durch die engen Zwischenräume zwischen den Blechcylindern und der Cylinder- und Topfwand

entzieht die kalte Luft letzteren so viel Wärme, daß sie bei vorsichtiger Feuerung

kaum dunkelglühend sich erhalten und lange der Zerstörung widerstehen werden.

Der Verf. hat jetzt schon längere Zeit den Gang einer solchen Maschine in der

Maschinenfabrik von J. Lohse und Sohn Nachfolger in Hamburg, woselbst eine sich in Thätigkeit befindet, zu

beobachten Gelegenheit gehabt, und weiß nichts daran auszusetzen, welches ihn zu

einem Zweifel über ihre Lebensfähigkeit berechtigen könnte.

Wegen der Einfachheit der Behandlung sind diese Maschinen gewiß sehr zu empfehlen,

und dieses wird unbedingt zu ihrem allgemeinen Eingang für viele gewerbliche und

industrielle Zwecke förderlich seyn.

Tafeln