| Titel: | Aräometerwaage zur Bestimmung des specifischen Gewichts von Flüssigkeiten, von Otto Autenrieth, Mechaniker in Ulm. |

| Fundstelle: | Band 159, Jahrgang 1861, Nr. XXIX., S. 109 |

| Download: | XML |

XXIX.

Aräometerwaage zur Bestimmung des specifischen

Gewichts von Flüssigkeiten, von Otto

Autenrieth, Mechaniker in Ulm.

Aus dem württembergischen Gewerbeblatt, 1860, Nr.

40.

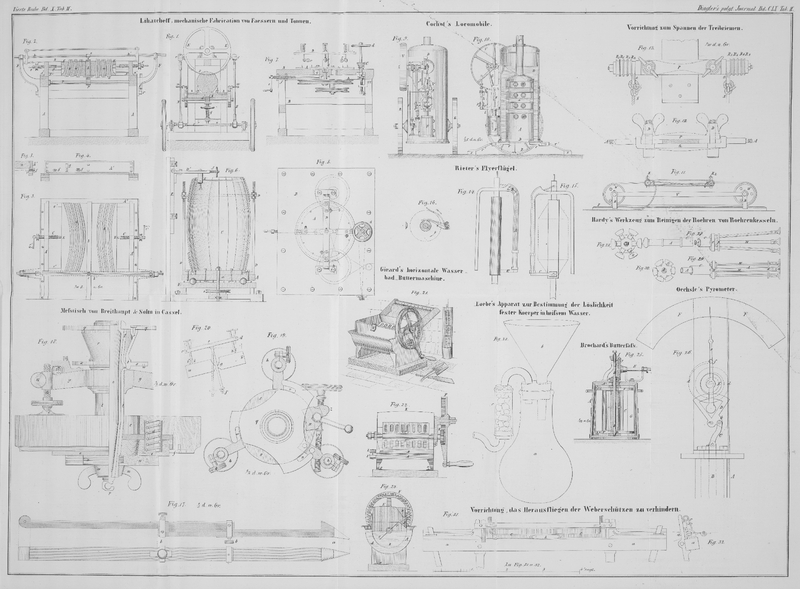

Mit einer Abbildung auf Tab. II.

Autenrieth's Aräometerwaage.

Die Einrichtung dieser Waage im Allgemeinen ist die von Dr. Mohr erfundene, und zeichnet sich dadurch

aus, daß sie an jedem genauen Waagbalken angebracht werden kann. Die in Fig. 12

abgebildete Form ist aber eigene Construction des Verfertigers und die Waage dürfte,

auf diese Art ausgeführt, das bequemste und sicherste Werkzeug für aräometrische

Wägungen seyn. Bei gehöriger Uebung sind die Resultate bis 0,001 genau, und die

Behandlung ist so einfach, daß bei gehöriger Vorsicht ein Fehler fast undenkbar

ist.

Der Balken dieser Waage hat nur zwei Achsen, nämlich eine Mittelachse zum Aufsetzen

auf das Stativ und eine äußere zum Anhängen eines gläsernen Senkels; anstatt der

dritten Achse ist ein Gewicht an den Balken geschraubt, welches den gläsernen Senkel

balancirt und mit einer kurzen Spitze versehen ist, um als Zeiger zu dienen. Dieser

Spitze steht an dem Stativ eine spitzige Schraube gegenüber, so daß die geringste

Abweichung des Balkens vom horizontalen Stande sichtbar wird; ferner ist das Stativ

an dieser Stelle hufeisenförmig aufwärts gebogen und verhindert auf diese Weise, daß

das Balancirgewicht allzu hoch gehoben wird, während zugleich zwei seitwärts

stehende Lappen verhindern, daß die Waage durch einen Stoß herabgeworfen werden

könne. In diesem Träger des Waagbalkens ist unten ein senkrechtes Stengelchen

festgeschraubt, welches sich in einer auf einem eisernen Fuße befestigten Hülse

verschieben und vermittelst einer Schraube feststellen läßt, so daß man den an einem

Platindraht hängenden Senkel in jeder beliebigen Höhe in die Flüssigkeit bringen

kann, welche man untersuchen will. Endlich ist der Waagbalken von einer Achse zur

anderen in zehn gleiche Theile getheilt und über jedem Theilstrich ist eine kleine

Kerbe eingefeilt, in welche die Reiterchen gesetzt werden, welche bei dieser Waage

die Stelle der Gewichte vertreten. Die Reiterchen bestehen aus Drähten und haben

folgende Einrichtung: a ist ein einfacher, nach der

Zeichnung gebogener Messingdraht, welcher genau so schwer ist, als eine Quantität

destillirten Wassers von dem Volumen des Senkels; hängt man also denselben über

dem im Wasser befindlichen Senkel an den Haken der Waage, so wird der Waagbalken

eben so horizontal stehen, als wenn der Senkel in freier Luft hinge und keinen Draht

über sich hätte; b ist ein zweiter Draht von gleichem

Gewichte wie a, aber unter seiner oberen Biegung mit

einer scharfen Kante versehen, mit welcher er in eine der Kerben über den

Theilstrichen gesetzt wird; c und d sind ähnliche Drähte zum Auflegen auf die Scala, und es hat der eine ein

Gewicht von 1/10, der andere von 1/100 des Gewichtes eines der größeren Drähte.

Wenn man nun den Reiter a über den Senkel hängt, so wird

derselbe einen Zug ausüben, welcher dem Gewichte des destillirten Wassers gleich ist

und deßhalb mit 1,000 bezeichnet werden kann; setzt man ihn dagegen auf den ersten

Theilstrich, so ist sein Zug nur den zehnten Theil so stark und kann mit 0,100

bezeichnet werden. Je nachdem man denselben über einen Theilstrich setzt, wird er

alle Mal die Zahl der Zehntel angeben, welche nöthig sind, um den Senkel unter die

Oberfläche der Flüssigkeit hinabzudrücken, die man untersuchen will. Auf die gleiche

Weise gibt der Draht c die Hundertstel und der Draht d die Tausendstel an.

Der Gebrauch ist nun folgender. Man füllt das Cylindergläschen der Waage bis an den

Diamantstrich mit der Flüssigkeit, welche man wägen will, setzt ferner die Waage

zusammen und hängt den Senkel an, stellt das Gläschen neben den Senkel und zieht das

Stengelchen der Waage so weit heraus, daß der Senkel tiefer steht als die Oberfläche

der Flüssigkeit; endlich ergreift man den Fuß der Waage, hebt dieselbe in die Höhe

und läßt den Senkel in die Flüssigkeit eintauchen, während man die Waage wieder auf

den Tisch stellt. Hierauf setzt man den schwersten Reiter mit seiner scharfen Kante

in die verschiedenen Kerben ein, bis die Marke am Balken horizontal steht; da sich

nun dieses fast nie mit einem einzigen Reiter bewerkstelligen läßt, so stellt man

das vollständige Gleichgewicht durch Auflegen der kleineren Gewichte her. Ist dieses

geschehen, so schreibt man die Zahlen der Theilstriche auf, welche unter den

Reiterchen stehen, und zwar nach der Reihenfolge ihrer Größe, und bekommt hierdurch

eine Gesammtzahl, welche das specifische Gewicht der Flüssigkeit unmittelbar

ausdrückt. Untersucht man z.B. einen Weingeist und muß den Reiter b auf 8, den Reiter c auf 3

und den Reiter d auf 6 setzen, so wiegt der Weingeist

0,836. Treffen zwei Reiter auf den gleichen Strich, so hängt man den kleinen an den

größeren an. Ist die Flüssigkeit schwerer als Wasser, so wird vor Allem der Draht

a an den Haken über den Senkel gehängt, und in

diesem Falle würde, wenn die Reiter wie vorstehend aufgelegt wären, das Gewicht der

Flüssigkeit (etwa einer Säure) 1,836 seyn, statt 0,836. Wenn die Gefäße genug

Halsweite und Tiefe haben, läßt man den Senkel unmittelbar in dieselben eintauchen,

was weit bequemer ist als das Ausfüllen. Sollte in Folge schräger Stellung des

Tisches oder dergleichen der Balken sich (vor dem Wägen) nicht ganz horizontal

stellen, so merkt man sich nur, um wie viel die Marke abweicht, und legt die

Reiterchen so auf, daß der Balken wieder die gleiche abweichende Stellung bekommt,

ehe man die Zahlen abliest. Sehr nothwendig ist auch, daß der Senkel nirgends

anstreift und daß keine Luftbläschen an demselben hängen bleiben.

Der Preis einer solchen Waage, welche in ein Schieberkästchen eingepaßt ist, beträgt

9 fl. 30 kr., wenn ein gewöhnlicher Senkel, und 10 fl., wenn ein Senkel mit

Thermometer beigegeben ist. Diese Aräometerwaagen können von O. Autenrieth's Wittwe in Ulm

fortwährend in sorgfältiger Ausführung bezogen werden.

Tafeln