| Titel: | Ericsson's Hochdruck-Luftmaschine. |

| Fundstelle: | Band 159, Jahrgang 1861, Nr. XLII., S. 161 |

| Download: | XML |

XLII.

Ericsson's

Hochdruck-Luftmaschine.

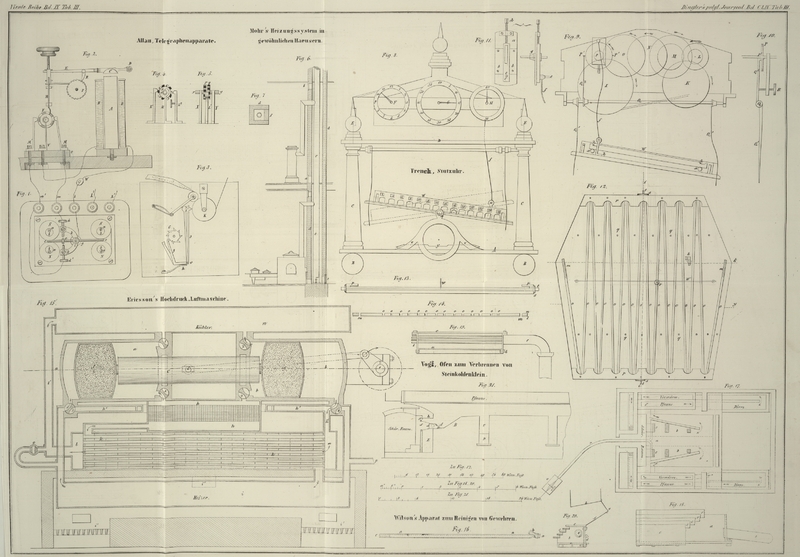

Mit einer Abbildung auf Tab. III.

Ericsson's Hochdruck-Luftmaschine.

Der Civilingenieur, vormalige Capitän J. Ericsson erhielt

am 24. November 1860 in Schweden ein Patent

auf die in Fig.

15 im Durchschnitte dargestellte Hochdruck-Luftmaschine. Diese

Maschine hat zwei gleichgroße, in ein und derselben geraden Linie liegende Cylinder,

welche an beiden Enden geschlossen sind; in jedem dieser Cylinder befindet sich ein

Kolben, und diese beiden Kolben sind durch eine gemeinschaftliche Kolbenstange mit

einander verbunden, die durch Stopfbüchsen in den Cylinderdeckeln geht, und deren

Durchmesser in einem gewissen Verhältnisse zum Durchmesser der Cylinder stehen muß.

Durch diese Kolbenstange wird nämlich die Differenz der Kolbenflächen erzielt. Die

Kolben werden abwechslungsweise mit Behältern in Verbindung gesetzt, von denen der

eine Luft von geringerer Spannung, der andere dagegen Luft von höherer Spannung

enthält. Derjenige Kolben, auf welchen gerade der höhere Druck stattfindet, schiebt

den andern vor sich her, und diese Hin- und Herbewegung wird durch die

gewöhnlichen Mittel auf das Schwungrad übertragen.

Die kalte Luft geht bei ihrem Uebergange von dem kalten Ende eines jeden Cylinders in

das erwärmte Ende durch eine Reihe von erwärmenden Gefäßen, wird also vorgewärmt ehe

sie in den eigentlichen Heizraum kommt. Die warme Luft dagegen, welche gearbeitet

hat, durchströmt bei ihrem Rückgange in das mit kalter Luft gefüllte Reservoir eine

Reihe von Kühlröhren. Hiedurch wird der Unterschied des Druckes zwischen der kalten

Luft und der warmen beibehalten oder noch vergrößert, was bei den bisher

gebräuchlichen Hochdruckmaschinen nicht der Fall war, da bei denselben der

Druckunterschied in Folge der Expansion rasch abnimmt.

Die erwärmenden und abkühlenden Leitungen umgeben einander so, daß die Luft welche

erwärmt werden soll, ihre Wärme von derjenigen Luft erhält, welche abgekühlt werden

soll. Durch diese Anordnung wird natürlich Brennmaterial erspart, da beim ferneren

Abkühlen weniger Wärme

durch kaltes Wasser oder Luftzug entzogen werden muß, und dieselbe Wärme wieder

nutzbar gemacht wird.

Aus der nachfolgenden Beschreibung der Maschine werden die eben gemachten Angaben

noch deutlicher hervorgehen.

Beschreibung der Maschine.

a und b sind zwei gleich

große, in einer geraden Linie liegende Cylinder, welche um etwas mehr als die

Hubgröße beträgt, voneinander entfernt liegen. Beide sind durch Deckel und Böden

luftdicht verschlossen. Durch die beiden Deckelstopfbüchsen geht luftdicht die

gemeinschaftliche cylindrische Kolbenstange von großem Durchmesser, welche bei d ein Querstück trägt, an das sich die Kurbelstangen

anschließen, welche die Verbindung mit der Kurbel und Treibwelle e auf gewöhnliche Weise herstellen. Auf die Enden dieser

Kolbenstange sind die hohlen, mit Kohlenpulver gefüllten Kolben f und g befestigt, welche in

die Cylinder a und b genau

passen.

Unter den Cylindern ist ein starkes, luftdichtes Gefäß h

angebracht, welches zum Theile mit Scheiben von Drahtgewebe gefüllt ist.

Der Luftbehälter i, in welchem die comprimirte Luft

erhitzt wird, ist eingemauert, und unter demselben befinden sich die Feuerstellen

i', i' von welchen weg die Verbrennungsproducte in

den Schornsteincanal i'' ziehen.

Ein dritter Luftbehälter ist durch das Gefäß k gebildet.

Dasselbe steht beständig mit h und i in offener Verbindung, und an die Enden desselben

schließen sich die Kammern l und m an, welche selbst wieder durch eine große Anzahl enger, in dem Gefäße

k liegender Röhren mit einander communiciren.

Der vierte Luftbehälter n ist entweder der freien

atmosphärischen Luft ausgesetzt, oder er liegt in einem Wasserreservoir, um

beständig abgekühlt zu werden.

Zwischen der Kammer l und dem kalten Luftbehälter n ist eine ununterbrochene Verbindung durch die immer

offene Röhre l' hergestellt.

h', h', h' ist eine Röhrenleitung, durch welche die Luft

aus den Cylindern a und b in

die Kammer m geführt wird.

o ist ein Absperrhahn zwischen dem heißen Luftbehälter

i und dem kalten Luftbehälter n.

Durch die Röhre p wird die Maschine mit comprimirter Luft

gefüllt. Die Ventile oder Hahnen 1, 2, 3, 4, 5, 6, welche durch gewöhnliche Mittel

geöffnet und geschlossen werden, stehen so mit der Kurbelachse in Verbindung, daß

wenn 2 und 3 offen sind, der Hahn 5 den Weg zwischen dem Heizer i und dem Cylinder a, dann

der Hahn 6 den Weg zwischen dem Cylinder b und der

Kammer m offen läßt, wobei dann die beiden Kolben f und g von a nach

b bewegt werden. Bei der Bewegung der Kolben von b nach a stellt der Hahn 6

die Verbindung zwischen dem Cylinder b und dem Heizer

i her, so daß die heiße comprimirte Luft zum Kolben

g gelangt; der Hahn 2 ist abgesperrt, um die kalte

vor dem Kolben g liegende Luft nicht mehr in das

Kühlgefäß n zurückzulassen, dagegen der Hahn 4 so

gedreht, daß derselbe die kalte Luft aus dem Cylinder d

in den Vorwärmer h, von diesem aus in den Vorwärmer k, und aus diesem in den Heizer i eintreten läßt. Hiedurch wird in dem Heizer i und folglich auch im Cylinder b gleiche

Luftspannung erhalten. Der Kolben g bringt nämlich bei

seiner Bewegung so viel kalte Luft durch die Vorwärmer in den Heizer, daß sie,

daselbst ausgedehnt, das Luftvolum wieder ersetzt, welches in den Cylinder b übergegangen ist. Natürlich müssen bei der Bewegung

der Kolben von b nach a die

Hahnen am Cylinder a so gestellt seyn, daß die warme

Luft, welche auf die linke Seite des Kolbens f gewirkt

hat, durch den Hahn 5 und die Röhrenleitung h', h', h'

zu der Kammer m und von dieser aus durch die in k liegenden Röhren nach l,

l' und in das Kühlgefäß n gelangen kann.

Um den kleinen Cylinderraum a gleichzeitig mit kalter

Luft zu füllen, muß der Hahn l so stehen, daß das

Kühlgefäß n mit dem kleinen Cylinderraum a in Verbindung ist. Der Hahn 3 muß dabei denselben

Cylinderraum vom Vorwärmer h abgesperrt haben.

Wirkungsweise der Maschine.

Um die Maschine in Gang zu setzen, muß zuerst durch eine Luftpumpe und eine

Hülfskraft die Luft im Inneren der Maschine auf den nöthigen Grad von Spannung

comprimirt werden. Sie tritt bei p ein, füllt zuerst den

Heizer i, dann das Vorwärmgefäß k und h, und gelangt durch die Hahnen 5 und 3

in den Cylinder a. Da nun der Cylinder b gleichzeitig durch die Hahnen 6 und 2 mit dem Kühler

n in Verbindung steht, in welchem mittelst dos

Ablaßhahnen o ein geringerer Druck hergestellt wurde, so

muß der Ueberdruck in a den Kolben f und durch die Kolbenstange c auch den Kolben g von links nach rechts

bewegen.

Am Ende des Hubes wechseln die Ventile ihre Stellung, und es beginnt eine

entgegengesetzte Bewegung dadurch, daß der Cylinder b

mit dem Heizer, der Cylinder a dagegen mit dem Kühler

n in Verbindung kommt.

Da die heiße Luft, welche gearbeitet hat, aus den Cylindern a und b durch die Hahnen 5 und 6 in die Kammer

m und von da aus durch die engen in dem Behälter k liegenden Röhren abzieht, so tritt sie ihre Wärme an

diese letzteren ab, ehe sie in das Kühlgefäß n

zurückgelangt. Die kalte Luft dagegen, welche von den entgegengesetzten Enden der

Cylinder kommt, gelangt, nachdem sie den Behälter h

passirt hat, in den Behälter k, wo sie die vielen engen

Röhren umgibt, und sich an denselben bedeutend vorwärmt, ehe sie in den Heizer i tritt. Auf diese Weise unterstützen sich Kühler und

Heizer bedeutend in ihren Verrichtungen, da die beim Abkühlen abgegebene Wärme nicht

verloren ist, sondern durch die frisch eintretende Luft wieder in den Heizer

zurückgeführt wird.

Ohne die Drahtscheiben im Inneren des Behälters h würde

heiße Luft in das kalte Ende der Cylinder beim Oeffnen der Hahnen 3 und 4 kommen.

Die Drahtgewebescheiben verhüten dieß aber, indem sie der eintretenden Luft die

Wärme entziehen, um sie gleich darauf der austretenden Luft wieder abzugeben.

Es ist einleuchtend, daß es nicht nöthig wäre, die Hahnen 3 und 4 zu öffnen, bevor

die Spannung der kalten Luft im Cylinder denselben Grad erreicht hat wie im Heizer,

ebenso, daß die Hahnen 5 und 6 geschlossen werden könnten, ehe der Kolben seinen Hub

vollendet hat. Durch das spätere Oeffnen der Hahnen 3 und 4 würde sogar beim Anfang

des Kolbenhubes die Wirkung der Maschine vergrößert werden; dieser scheinbare Gewinn

würde aber dadurch mehr als aufgehoben, daß durch die beim Vorwärtsgehen des Kolbens

erfolgende Raumvergrößerung die Spannung im Heizer sich verringert. Es ist deßhalb

vorzuziehen, die Hahnen 3 und 4 gleich beim Hubwechsel zu öffnen, so daß die aus dem

Heizer entweichende Luft sogleich wieder durch neue ersetzt, und während des ganzen

Kolbenhubes gleiche Spannung im Heizer und folglich auch im Cylinder erhalten wird.

Das Schließen der Hahnen 5 und 6 vor vollendetem Kolbenhub würde ein Arbeiten mit

Expansion zur Folge haben; aber auch hier würde die Gesammtwirkung der Maschine für

einen Kolbenhub eine kleinere seyn, da der Gegendruck auf den Kolben nicht constant

bliebe, sondern dadurch immer größer würde, daß bis zum Ende des Hubes die Luft aus

dem kalten Cylinderende in den Heizer trotz zunehmender Spannung hineingedrängt

werden muß. Die Anordnung des Hahnenwechselns gleichzeitig mit dem Hubwechsel ist

demnach gerechtfertigt.

Wollte man den Kühler n weglassen, und die Luft, welche

gearbeitet hat, durch die Röhre l' ins Freie entweichen

lassen, so würde demungeachtet die Luftmaschine noch gut gehen, und mit Vortheil

anzuwenden seyn. Mit einer Maschine von gleichen Dimensionen ohne Kühler und ohne

Anwendung von comprimirter Luft würde aber niemals die Wirkung erzielt werden

können, welche man mit der Hochdruck-Luftmaschine erhält, ebensowenig als man von einer

Niederdruck-Dampfmaschine die gleiche Wirkung erwarten kann, wie von einer

Hochdruck-Dampfmaschine derselben Größe.

Tafeln