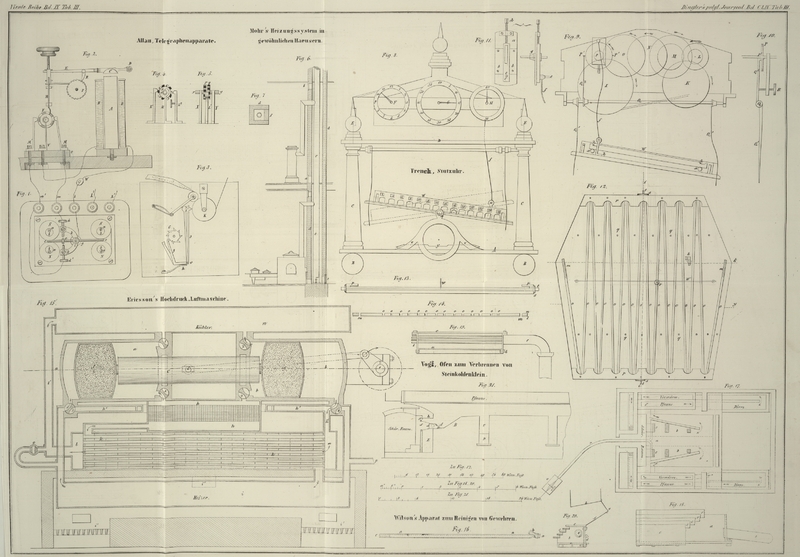

| Titel: | Stutzuhr von French in London; beschrieben von G. Hertz. |

| Autor: | Hertz |

| Fundstelle: | Band 159, Jahrgang 1861, Nr. XLV., S. 168 |

| Download: | XML |

XLV.

Stutzuhr von French in

London; beschrieben von G. Hertz.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Hertz, über French's Stutzuhr.

Die Uhr, welche ich hier beschreiben will, ist eine sogenannte Stutzuhr, welche

Stunden, Minuten und Secunden zeigt, bei der aber nicht die gleichmäßigen

Schwingungen eines Pendels das Regulirende sind, sondern die gleichen Zeiträume, welche

eine frei auf eine schiefe Ebene gelegte stählerne Kugel braucht, um gleiche Wege

auf derselben zurückzulegen.

Die große Genauigkeit, welche durch Pendeluhren zu erreichen ist, und selbst bei

einer mäßig genau gearbeiteten erreicht wird – könnte es auf den ersten Blick

als etwas Ueberflüssiges erscheinen lassen, wenn ich hier die Beschreibung eines

neuen Zeitmessers gebe; aber der Gedanke, dazu, die Zeit zu benutzen, in welcher

eine frei auf geneigter Fläche liegende Ebene einen bestimmten Weg zurücklegt, ist

an sich ein so origineller und hier so durchdacht und mit so vielem Scharfsinn zur

Ausführung gebracht, daß diese Uhr der größten Beachtung werth ist.

Indem ich zur Beschreibung der einzelnen Theile dieser Uhr übergehe, bemerke ich, daß

die Zeichnungen in der halben natürlichen Größe ausgeführt sind; nur Fig. 13 ist in ganzer

Größe gezeichnet. Gleiche Theile sind in allen Figuren mit denselben Buchstaben

bezeichnet.

Das Gestell, Fig.

8 in der Vorderansicht gegeben, besteht aus einer messingenen,

quadratischen Platte A von 10 Zoll. Sie steht auf den

vier Kugeln B, welche mit den vier Säulen C, der auf denselben ruhenden Platte D und den darüber angebrachten Verzierungen E fest verschraubt sind.

Auf diesem Gestell, und zwar in der Mitte, gleich weit von vorn wie von hinten

entfernt, ruht die eigentliche Uhr, an der F das

Zifferblatt für die Stunden, G das für die Minuten, und

H das für die Secunden ist.

Fig. 9 zeigt

das Räderwerk von der Hinterseite aus gesehen.

I ist das Federhaus. Es steht durch die Kette mit

K dem Schneckenrade von 84 Zähnen in Verbindung.

L das Stundenrad mit 30er Trieb und einem 48zähnigen

Wechselrade, trägt auf dem durch die Platinen hin verlängerten Zapfen den

Stundenzeiger.

M das Beisatzrad, hat einen 48er Trieb und 96 Zähne.

N das Minutenrad, hat 100 Zähne und einen Achtertrieb,

und trägt auf dem verlängerten Zapfen den Minutenzeiger.

O ist ein Beisatzrad von 96 Zähnen mit einem

Zehnertriebe.

P ist das Secundenrad. Es hat einen 16er Trieb und am

anderen Ende eine Scheibe, welche an den beiden um 180° von einander

entfernten Enden zwei in die Höhe des Rades eingetriebene Stifte P' trägt. Es trägt auch den Secundenzeiger.

Q ist eine in Zapfen liegende Welle (siehe auch Fig. 8). Sie

trägt rechts und links

die nach Unten gehenden messingenen Arme Q' und rechts

den nach Oben gehenden stählernen Q².

Fig. 10 zeigt

diese Welle von der Seite in ihrer Stellung zum Secundenrade P. R ist eine Stellschraube, durch welche der Arm Q² so gestellt werden kann, daß der Stift P' des Secundenrades oben nur ganz knapp auf dem äußersten Ende des

hakenförmig gebogenen Armes Q² aufliegt.

Die Uhr geht 16 1/2 Tage.

Fig. 11 zeigt

das Excentric. Auf der Platte a gleitet zwischen den

beiden aufgeschraubten Stücken b der Schieber c. Mittelst der Schraube d,

welche einen vierkantigen Kopf hat, kann er auf- und abgeführt werden. Er hat

ferner den eingeschraubten Stift e, auf welchem sich die

Leitstange f frei herumbewegen kann (siehe auch Fig. 8 und 9). Mit dem an

der Platte a befestigten Putzen g, welcher ein viereckiges Loch hat, ist das Excentric auf den

verlängerten, vierkantig angefeilten Zapfen des Secundenrades gesteckt, wie es auch

in Fig. 9 zu

sehen ist.

Fig. 12 zeigt

die Platte der schiefen Ebene (s. Fig. 8 und 9) von Oben gesehen. h ist ein aufgeschraubtes Stück mit einem Stift, auf

welchen das andere Ende der Leitstange f aufgeschoben

ist und sich frei darauf bewegen kann.

Fig. 13 zeigt

dieselbe Platte nach dem Durchschnitt i, i;

Fig. 14 zeigt

dieselbe nach dem Durchschnitt k, k.

Bei genauer Ansicht dieser drei Figuren überzeugt man sich leicht, daß diese Platte

zusammengesetzt ist: 1) aus der unteren Platte l, die

nur an der Stelle m, so weit die Schraffirung geht,

durchbrochen ist; 2) aus der darüber liegenden Platte n,

mit ihren 16 durchbrochenen Furchen o; 3) aus den beiden

überstehenden, mit halbkreisförmigen Ausschnitten versehenen Schienen p. Alle drei Theile sind mittelst der Schrauben q mit einander verbunden. r

ist eine frei aufliegende Stahlkugel von 7 Millimeter Durchmesser, welche aber,

sowie die obere Fläche der vorerwähnten Flächen mit ihren Einschnitten oder Furchen,

aufs beste polirt seyn muß.

Die ganze Platte oder schiefe Ebene, Fig. 12, ist auf den Stab

s, Fig. 12 und 14

aufgeschraubt, an dessen Enden zwei Stahlschneiden t

hervorsehen (s. Fig. 12 und 14), wie am Waagebalken

einer Waage, mit welchen die ganze Ebene wie in einem Pfannenlager in der Oeffnung

u des in Fig. 8 auf A aufgeschraubten Bügels v

(von denen hier natürlich nur der vordere zu sehen ist) aufliegt.

Der Mechanismus der Uhr wirkt nun so:

Die gespannte Feder des Federhauses äußert ihr Kraft auf alle Räder abwärts und bewegt das

Secundenrad P in der durch den Pfeil angedeuteten

Richtung herum, bis der eine der beiden Stifte P' auf

dem Ende des Hebelarms Q² aufliegt. Dadurch kommt

der Zeiger entweder auf 60 oder auf 30 zu stehen. Nehmen wir an, er stehe auf 60, so

steht das Excentric so wie in Fig. 11, also unterhalb

des Rad-Mittelpunktes und die schiefe Ebene in der Fig. 8 angegebenen

Stellung.

Sobald der untere Theil eines der beiden Hebelarme Q¹ nur um ein Geringes nach Hinten hin bewegt wird, bewegt sich der

obere Arm nach Vorn, d.h. vom Rade ab. Der Stift P' des

Rades P hat jetzt seine Hemmung verloren; das Rad ist

ausgelöst, und läuft nun, vom Werk getrieben, in der durch den Pfeil angegebenen

Richtung weiter, gerade um 180°, wo dann der andere Stift P' seine Hemmung findet am Haken des Hebel Q², der durch die Schwere des nach Unten gehenden

Armes Q¹, die noch

durch eine kleine Feder unterstützt wird, gleich nach der Auslösung wieder gegen das

Rad hin gedrückt worden war. Der Secundenzeiger hat nun auch das halbe Zifferblatt

durchlaufen und steht auf 30. Zugleich hat das Excentric die ganze Platte mit in die

Höhe genommen, die jetzt so steht wie in Fig. 8 die punktirte Linie

zeigt, oder wie in Fig. 9, wo sie von der hinteren Seite aus gesehen ist.

Es bleibt nur noch zu zeigen, wodurch jedesmal regelmäßig nach einer halben Minute

der Hebel Q' angestoßen und das Werk dadurch ausgelöst

wird.

Es geschieht durch eine kleine, aufs höchste polirte Stahlkugel r von 7 Millimeter Durchmesser. Eine solche Kugel

braucht, um eine der Furchen O bei Neigung der Platte

von 9°, wie sie hier in Fig. 8 angegeben ist,

hinabzulaufen, zwei Secunden. Kommt sie mit der auf diesem Lauf erlangten

Endgeschwindigkeit an einem der halbkreisförmigen, über der Ebene der Furchen so

weit hervorragenden Ausschnitte p (Fig. 12 und 13) daß sie

die Kugel gerade um die Mitte umfassen, an, so wird sie dadurch von ihrer Bahn

abgelenkt, und über die Scheide zwischen einer Furche und der anderen hinweggehoben.

Sobald das aber geschehen, fällt sie auf die nächste, nach der entgegengesetzten

Seite zu geneigte Furche, welche sie nun wieder wie die erste Furche mit der für

dieselbe Neigung sich ergebenden Anfangsgeschwindigkeit zu durchlaufen beginnt, und

kommt wieder nach zwei Secunden am andern Ende an. Die Kugel muß also auch jedesmal

nach Verlauf von zwei Secunden eine der kleinen Oeffnungen oder Thore passiren,

welche im Stege W,

Fig. 8, 9, 12, 13 zu sehen

sind. Ueber diesen Thoren sind im Stege kleine quadratische Oeffnungen, hinter

welchen man Fig.

8 die Zahlenreihe 2, 4, 6 bis 28 sieht. Die Schiene, auf der diese Zahlen stehen,

läuft auf Leitrollen, wie man es Fig. 9 sehen kann.

Durch dieses passiren der kleinen Thore ist ein Maaß gegeben zum Abmessen der Zeit,

während welcher das Werk stillsteht, und mit ihm auch alle Zeiger: also immer

zwischen den vollen und zwischen den halben Minuten, und umgekehrt.

Ein Blick auf Fig.

8 wird dieß erläutern. Hier liegt die Kugel auf der Furche unter der Zahl

18. Auf den Zifferblättern steht der Stundenzeiger zwischen 10 und 11; der

Minutenzeiger auf 60. Das ist: 10 Uhr 15 Min. Noch genauer aber ergibt sich die Zeit

durch die unter der Zahl 18 liegende Kugel: es ist jetzt genau 10 Uhr 15 Min. 18

Sec.

Hat die Kugel alle ganzen Furchen durchlaufen, so kommt sie an die halben, und stößt

am Ende derselben auf den hier durch die Platte hindurchgehenden Hebelarm Q¹, wodurch das Werk

ausgelöst wird und um eine halbe Minute fortgeht. Dabei nimmt das Rad P das Excentric, welches bis jetzt unter dem Mittelpunkt

desselben stand, herum, daß es jetzt darüber steht wie in Fig. 9, wodurch dann auch

die Platte in die andere Lage gebracht ist (Fig. 9 und Fig. 8 in der punktirten

Stellung).

Bei diesem Umkehren schiebt sich die hinter dem Stege befindliche Zahlenplatte Fig. 9 so weit

nach rechts, als ihr das der in einem Einschnitt angebrachte Stift z gestattet, das ist, um die halbe Entfernung von einer

der vorher sichtbaren Zahlen bis zur folgenden, z.B. um die halbe Entfernung von

2–4. Dadurch werden die bis jetzt sichtbar gewesenen Zahlen

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

verdeckt, und an ihrer Stelle erscheinen

58, 56, 54, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 20,

welche zwischen der obigen Reihe auf dem Schieber, –

bis dahin verdeckt – stehen.

Die Kugel hatte unmittelbar, nachdem sie den Hebel angestoßen, von diesem beim

Zurückgehen in seine frühere Lage einen Gegenstoß erhalten, und da zu gleicher Zeit

dieser niedrigste Punkt der Platte oder schiefen Ebene durch ihre Drehung um die

Schneide t zum höchsten geworden ist, so läuft sie auch

natürlich wieder die ganze Ebene im umgekehrten Sinne durch, zeigt beim passiren

durch die kleinen Thore an, wenn es 32, 36 Sec. u.s.w. ist, bis sie zuletzt, 2

Secunden nach dem Anzeigen der 58. Secunde, auf der anderen Seite gegen den Hebel

Q¹ anläuft und dadurch wieder Auslösung und

Fortrücken des Werkes bewirkt. So glaube ich klar gemacht zu haben, daß und warum

diese Auslösung jedesmal genau nach einer halben Minute erfolgt und erfolgen

muß.

Ein Blick auf Fig.

9 und 10 macht es auch klar, daß, wenn man die Schraube d,

Fig. 11, des

Excentric anzieht, die Entfernung vom Mittelpunkt des Rades P größer und die Neigung der schiefen Ebene dadurch eine stärkere wird,

die Kugel muß also schneller laufen und die Uhr vorgehen. Ebenso bewirkt ein

Nachlassen der Schraube eine flachere Stellung der schiefen Ebene und ein langsames

Gehen der Uhr.

Es ist jetzt noch der Grund anzugeben, weßhalb die beiden kürzeren Furchen rechts und

links nicht parallel mit den übrigen, sondern unter einem größeren Winkel

abgehen.

Die beiden Hebel Q¹ gehen nicht gerade in der

Mitte, sondern etwa einen Zoll dahinter durch die Platte hindurch (Fig. 12). Der Weg vom

letzten Kreisausschnitt bis zum Hebel, und von da zurück bis wieder zum

Kreisausschnitt, zusammengenommen, ist also weniger als eine ganze Furche, soll aber doch in zwei Secunden von der Kugel zurückgelegt

werden, wobei noch mit in Rechnung zu bringen ist, daß das Fortlaufen des Werks um

eine halbe Minute, während dessen die Umkehr der schiefen Ebene stattfindet, doch

auch eine Zeit, wenn auch nur eine geringe, erfordert. Dazu kommt noch, daß die

Fallgeschwindigkeit für den ersten Theil einer Furche geringer ist als für den

letzten. Alle diese drei Verluste an Zeit müssen eingebracht werden, und das

geschieht eben dadurch, daß die Bahn der kürzeren Furchen schräger gelegt ist als

die der längeren, was auch noch den Vortheil hat, daß dadurch die Kugel mit größerer

Gewalt gegen den Hebel Q¹ anläuft, was unbedingt

nothwendig ist, um die Auslösung des Werks zu bewirken.

Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß die ganze Uhr nur gehen kann, wenn sie

vollkommen waagerecht aufgestellt ist. Das wird dadurch erreicht, daß auf die Platte

A,

Fig. 8, hinter

dem Bügel v eine Röhrenlibelle y befestigt ist, und der Untersatz auf dem die Uhr steht, auf drei

messingenen Kugeln steht, eine vorn in der Mitte, die beiden anderen rechts und

links hinten. Sie haben Schraubengewinde, durch welche sie den Untersatz heben und

senken können. Durch die beiden hinteren Schrauben und durch die Libelle kann nun

die Uhr horizontal in der Richtung von links nach rechts gestellt werden. Ob sie

aber in der Richtung von Vorn nach Hinten horizontal steht, das zeigt die Kugel,

wenn sie mit gleicher Kraft und Schnelligkeit gegen die vorderen und gegen die

hinteren kreisförmigen Ausschnitte anläuft. Und das zu reguliren, dazu dient die

vorn unter der Mitte des Untersatzes angebrachte Kugel.

Tafeln