| Titel: | Verbesserungen an elektrischen Telegraphen, von Thomas Allan. |

| Fundstelle: | Band 159, Jahrgang 1861, Nr. XLVI., S. 173 |

| Download: | XML |

XLVI.

Verbesserungen an elektrischen Telegraphen, von

Thomas

Allan.

Aus dem Mechanics' Magazine, durch das polytechnische

Centralblatt, 1860 S. 1317.

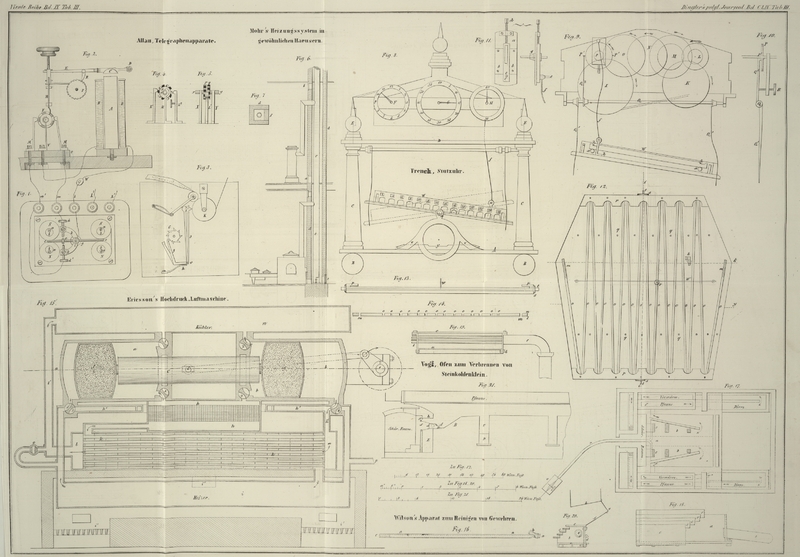

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Allan's Verbesserungen an elektrischen Telegraphen.

Die Verbesserungen an elektrischen Telegraphen, welche sich Allan neuerdings hat patentiren lassen, gehen hauptsächlich darauf hinaus,

ein empfindlicheres und dabei schneller arbeitendes Relais zu schassen. Der

wesentliche Uebelstand an den jetzt gebräuchlichen Relais besteht darin, daß der

Relaishebel nach Aufhören des Stromes von dem Contactpunkte in die Ruhelage zurück

geführt werden muß, was gewöhnlich durch eine Spannfeder (Gegenfeder) oder ein

Gegengewicht geschieht; die Empfindlichkeit des Relais erfordert nun, daß die

Spannung dieser Feder oder das Gegengewicht so bemessen werde, daß der Linienstrom

den möglichst leichten Relaishebel kräftig an den Contactpunkt anziehen kann; es muß

daher die Spannung der Gegenfeder stets nach der Stärke des Linienstroms regulirt

werden, weil bei starker Spannung das Relais bei schwachen Strömen nicht ansprechen

könnte. Um diese unbequeme Regulirung zu umgehen, hat man von verschiedenen Seiten

versucht, die Gegenfeder entbehrlich zu machen. Allan hat

hierzu einen neuen Versuch gemacht und ist zugleich bemüht gewesen, durch

Beseitigung eines anderen Uebelstandes das Relais empfindlicher zu machen. Nach

Aufhören des Linienstroms wird bei dem gewöhnlichen Relais der Localstrom gerade an

dem Contactpunkte des Relais unterbrochen, indem der Relaishebel sich von diesem

Contactpunkte entfernt; an dieser Stelle treten daher auch die Trennungsfunken auf

und verbrennen bald mehr oder minder diese Contactstellen, wodurch ebenfalls die

Empfindlichkeit des Relais verringert wird, da ja der Relaishebel von dem

Linienstrom nur mit einer gewissen, nicht eben sehr großen Kraft auf den

Contactpunkt aufgedrückt wird. Allan verlegt nun den Ort der Unterbrechung des

Localstroms an den Schreibapparat, läßt den Localstrom sich selbst unterbrechen, und

weil nun der Localstrom weit kräftiger ist, daher auch eine kräftigere Wirkung

ausüben kann, so schadet ein theilweises Verbrennen und Oxydiren der

Unterbrechungsstellen durch die Trennungsfunken hier weniger, da die berührenden

Theile. kräftiger auf einander gedrückt werden können. Durch diese Einrichtung

verliert aber Allan die Möglichkeit, lange und kurze

Zeichen auf dem Papierstreifen hervorzubringen; es werden vielmehr alle Zeichen

genau gleich lang, und das Alphabet kann nicht aus Punkten und Strichen, sondern nur aus

Punkten gebildet werden. Um nun aber nicht eine zu große Anzahl von Punkten für die

einzelnen Buchstaben verwenden zu müssen, bildet Allan zunächst die Zeichen für die

sechs Vocale e, i, a, o, u, y der Reihe nach aus 1 bis 6

Punkten: die sämmtlichen übrigen Buchstaben aber bildet er aus einer Combination von

je zwei dieser sechs Urzeichen, Elemente oder Nummern, die stets durch den Raum

eines Punktes von einander getrennt sind, z.B. b aus 1

Punkt, einem Zwischenraum von 1 Punkt Länge und dann noch 5 Punkte, es wäre also

z.B. b =......, dagegen eu =......, mit einem größeren Zwischenraum zwischen den beiden Urzeichen.

Die am häufigsten gebrauchten Buchstaben erhalten die kleinste Anzahl Punkte. Allan setzt indessen die Punkte auf dem Papierstreifen

nicht in eine Zeile, sondern in zwei Reihen neben einander, und zwar mit

regelmäßiger Abwechselung stets einen Punkt oben und dann einen Punkt unten; dadurch

können die Punkte nicht in einander fließen, die Schrift wird deßhalb deutlicher und

außerdem wird auch weniger Papier verbraucht. Auch behauptet Allan, daß mit seinen verbesserten Apparaten schneller telegraphirt werden

könne als mit den Morse'schen, obgleich nach seinem

System die Buchstaben aus mehr Zeichen bestünden. Ein Urtheil darüber wird erst

möglich, wenn man mit den Apparaten selbst völlig vertraut ist.

1. Das Relais ohne

Gegenfeder.

Das Relais hat nicht einen, sondern zwei Elektromagnete; auf die vier Pole N und S derselben (Fig. 1 der

zugehörigen Abbildungen auf Taf. III) sind durch Schräubchen a je ein excentrisches eisernes Plättchen b

aufgeschraubt, durch welche man die Pole ihrem Anker nach Bedarf nähern, also die

Empfindlichkeit des Relais reguliren kann; als Anker dient den beiden

Elektromagneten der eiserne Relaishebel C; dieser ist

ein permanenter Magnet und hohl, damit im Verhältniß zu seinem Gewicht eine

möglichst große Menge permanenter Magnetismus in ihm angehäuft werden kann; da wo er

zwischen den Contactschrauben d und d₁ für den Localstrom f in einer horizontalen Ebene hin und her schwingt, ist er mit einem

Platin- oder Goldring e umgürtet; bei i ist er zwischen zwei vertical stehende Metallschrauben

eingespannt, welche in die isolirenden Elfenbeinträger k

eingelassen sind, so daß die Spitzen dieser Schrauben die Drehachse für den

Relaishebel bilden; von der untersten dieser Spitzen aber reicht ein Draht hinab in

das Quecksilbernäpfchen g und taucht in das Quecksilber

ein, aus welchem ein anderer Draht nach der Klemme l und

von da nach dem einen Pol der Localbatterie W führt; von

den beiden ebenfalls durch Elfenbeinplatten isolirten Contactschrauben führen zwei Drähte von d nach m und von d₁ nach m₁.

Natürlich sind d und d₁ und g gehörig unter einander und gegen

die Gestelltheile isolirt.

Bei einem anderen Relais hat Allan die excentrischen

Scheiben b auf den Polen der Elektromagnete weggelassen

und dafür die Anzahl der Pole des permanenten Magnets vermehrt, um sie den Polen der

Elektromagnete näher zu bringen.

2. Der Schreibapparat mit

Unterbrechungsvorrichtung für den Localstrom.

So oft durch einen Strom in der Linie der Relaishebel an einen der Contactpunkte

angedrückt wird, ist der Localstrom geschlossen und schreibt einen Punkt auf den

Papierstreifen; durch die Bewegung des Ankers des

Schreibapparat-Elektromagnets aber wird sofort der Localstrom wieder

unterbrochen, der Relaishebel bleibt dagegen ganz ruhig an seinem Contactpunkte

liegen. Auch wird vom Anker des Schreibapparats aus fortwährend die Feder gespannt,

welche unter Vermittlung eines Räderwerks für das Fortrücken des zu bedruckenden

Papierstreifens sorgt; die Geschwindigkeit des Fortrückens des Streifens, sowie die

Geschwindigkeit des Telegraphirens selbst, wird durch ein kleines Pendel regulirt.

Der den Localstrom unterbrechende Theil ist die metallene Scheibe F (Fig. 2); in den Umfang

dieses leitenden Unterbrechers F sind isolirende

Bogenstücke eingesetzt; an ihrem Umfange schleifen zwei leitende Federn M und M₁ auf, von

denen stets die eine auf einem leitenden Bogenstücke schleift, wenn die andere auf

einem isolirenden liegt, und umgekehrt; auf der leitenden und mit der Scheibe selbst

in leitender Verbindung stehenden Achse der Scheibe schleift noch eine dritte

metallene Feder V. Die Federn M und M₁ sind mit den Klemmschrauben

m und m₁ des

Relais und durch diese also mit den Contactspitzen d und

d₁ leitend verbunden; V dagegen steht zunächst mit den Multiplicationsrollen B des Elektromagnets A des

Schreibapparats, durch diese Rollen aber mit dem anderen Pol der Localbatterie W in leitender Verbindung; alle drei Federn sind auf

einer isolirenden Platte O befestigt. Der Anker C des Schreibapparat-Elektromagnets A hat seine Drehachse in D;

mit ihm ist ein Hebel E fest verbunden, und an diesem

letzteren befindet sich eine Schubstange H, welche in

ein hinter dem Unterbrecher F befindliches und mit F auf derselben Achse fest aufgestecktes Sperrrad G (Fig. 3) eingreift. So oft

der Anker C von seinem Magnet A angezogen wird, schiebt die Schubstange H

das Sperrrad G um einen Zahn weiter, und da nun das

Sperrrad so viel Zähne hat, als auf dem Umfang der Scheibe F isolirende und leitende Bogenstücke vorhanden sind, so wird die Scheibe

F beim jedesmaligen Anziehen des Ankers –

unter Mitwirkung einer Hemmung – gerade so weit um seine Achse gedreht, daß

jede der auf dem Umfange aufschleifenden Federn auf das benachbarte Bogenstück zu

liegen kommt, also die eine von einem leitenden auf ein isolirendes, die andere von

einem isolirenden auf ein leitendes.

Zum Telegraphiren werden in regelmäßiger Folge mit einander abwechselnde positive und

negative Ströme benutzt; jeder folgende Linienstrom hat die entgegengesetzte

Richtung des ihm unmittelbar vorangegangenen; die Linienströme treten bei L₁ aus der Luftleitung in das Relais ein,

durchlaufen die Rollen der beiden ElektromagneteElektomagnete und gelangen nach L₂, von wo sie

entweder in die Erde oder nach der nächsten Station geführt werden. Geht nun ein

Strom durch die Leitung, welche den Relaishebel c an die

Contactschraube d anlegt, so geht der Localstrom von der

Localbatterie W nach l durch

g über c, e und d nach m, von da nach der

Feder M, welche auf einem leitenden Bogenstück liegt,

und endlich durch V nach den Rollen B und zur Localbatterie zurück; der Anker C wird angezogen, die Schiebstange H dreht F um ein Stück,

dadurch kommt die Feder M auf ein isolirendes Bogenstück

zu liegen und der Strom ist unterbrochen; sogleich wird die Stange H mit dem Hebel E durch eine

Feder wieder in die Höhe gezogen und in die Ruhelage zurück geführt; dafür schleift

aber jetzt M₁ auf einem leitenden Bogenstück. Der

nächste Linienstrom hat nun die entgegengesetzte Richtung, zieht den noch an d anliegenden Relaishebel c

an d₁ heran und schließt dadurch den Localstrom,

welcher jetzt von l durch g

über d₁, m₁

und M₁ durch V und

B nach der Localbatterie zurückkehrt; der Anker C wird demnach wieder angezogen und die Stange H schiebt F wieder ein Stück

weiter, d.h. in eine der ursprünglichen entsprechende Lage und der Localstrom wird

sofort wieder unterbrochen. Die Trennungsfunken erscheinen also nicht an dem

Relaishebel, sondern an den den Localstrom unterbrechenden Federn M und M₁ an diesen

ist aber ein Verbrennen minder nachtheilig, weil die Federn mit größerer Kraft auf

den Umfang der Scheibe F aufgedrückt werden können.

Aus dem Sperrrad G stehen ferner bei allen Zähnen kleine

Stifte seitlich hervor, und zwar abwechselnd einer nach der einen Seite und einer

nach der entgegengesetzten Seite, einer nach vorn und der nächste nach hinten. Durch

diese Stifte wirkt das Sperrrad G bei seiner

schrittweisen Umdrehung abwechselnd auf einen der beiden um v drehbaren Hebel g (Fig. 3), schiebt ihn zur

Seite und spannt dessen Feder h, bis der Stift über die

schiefe Fläche am Kopfe des Hebels g hinauf ist, worauf

die Feder h den Schreibhebel J mit dem Schreibstifte in das über die mit Kautschuk überkleidete Rolle

K sich abwickelnde Papier hineintreibt, auf dem

Papier also einen Punkt schreibt. Da die beiden Schreibstifte in regelmäßiger

Abwechselung nach einander arbeiten, so erscheinen die Zeichen nicht in einer Zeile

auf dem Papierstreifen, sondern in der bereits angedeuteten Weise in zwei Zeilen im

Zickzack stehend.

Am Hebel E ist endlich noch ein Sperrkegel R angebracht, welcher bei jedem Niedergange des Hebels

das Sperrrad P um einen Zahn fortschiebt und dadurch die

Feder spannt, welche durch ein Räderwerk den Papierstreifen fortrücken läßt; die

Geschwindigkeit des Räderwerks aber wird durch das schon erwähnte Pendel

regulirt.

3. Der Zeichengeber.

Um seine Apparate auch bezüglich des Telegraphirens selbstthätig zu machen, hat Allan eine Maschine construirt, mit welcher die

abzutelegraphirende Depesche in der telegraphischen Zeichenschrift auf

Papierstreifen ausgeschnitten werden soll; acht Stempel stehen in einer Reihe neben

einander, und durch ein System von Hebeln werden von ihnen stets diejenigen

niedergedrückt, welche die zur Bildung des Buchstabens nöthigen Löcher in dem

Streifen ausschneiden sollen; die sämmtlichen Buchstaben sind auf 30 Tasten in 3

Reihen aufgeschrieben, und es wird nun immer bloß die Taste niedergedrückt, welche

den auszuschneidenden Buchstaben als Aufschrift trägt. Der durchlöcherte Streifen

wird behufs des Abtelegraphirens über eine Rolle geführt; dabei greift eine zweite

Rolle durch die Löcher des Streifens hindurch und schließt eine Localbatterie, von

welcher aus nun der Streifen in ähnlicher Weise wie bei dem Schreibapparat

fortbewegt wird, zugleich aber auch durch eine besondere Unterbrechungsvorrichtung

(Fig. 4

und 5)

abwechselnd einmal ein positiver und das nächstemal ein negativer Strom in die

Leitung gesendet wird. Von den beiden Federn L₁

und L₂ ist nämlich die eine L₁ mit der Luftleitung, die andere L₂ aber mit der Erde (oder bei Mittelstationen

mit einer zweiten Luftleitung) verbunden; von den Federn X und Y aber steht die eine X mit dem positiven, die andere Y mit dem negativen Pol der Linienbatterie in Verbindung. Die beiden

metallenen Scheiben p und q

sind durch eine isolirte Zwischenschicht von einander getrennt; beide sind mit

Vorsprüngen versehen, aber so aufgesteckt, daß jeder Vorsprung auf der einen

zwischen zwei Vorsprünge der anderen zu stehen kommt; deßhalb liegt von den Federn

L₁ und L₂

jede in regelmäßiger Aufeinanderfolge einmal auf einem (schwarzen) Vorsprung von p, dann auf einem (weißen) Vorsprung von q; x und y sind die

metallenen Achsen der Scheiben p und q, doch

sind auch sie durch eine Zwischenschicht isolirt. Jeder Schluß der Localbatterie des

Zeichengebers dreht die Scheiben p und q zugleich um einen Vorsprung weiter. In der Fig. 4

gezeichneten Stellung geht der positive Linienstrom von X über x und p

nach L₁ und kommt durch die Erde über L₂, q, y und Y zur Batterie zurück; dieser Strom wird während der

folgenden Drehung der Scheiben unterbrochen und gleich darauf sendet der Apparat,

wenn L₁ auf einem weißen, L₂ auf einem schwarzen Vorsprunge aufliegt, einen Strom in

umgekehrter Richtung durch die Linie, nämlich den negativen Strom von Y über y und q durch L₁ und durch

die Erde über L₂, p,

x und X zur Batterie zurück. Durch eine kleine

Abänderung in der Anordnung wird die Linienbatterie entbehrlich und der Apparat dann

zum Telegraphiren mit Inductionsströmen geeignet.

Da aber ein solcher automatischer Zeichengeber nur da von wesentlichem Vortheil ist,

wo eine größere Anzahl Depeschen hinter einander ohne Zwischenreden und Correcturen

zu befördern sind, so fügt Allan noch einen einfachen

Taster bei, durch welchen ein Beamter den Schluß der Localbatterie des Zeichengebers

mit der Hand bewerkstelligen und so mit Hülfe des eben beschriebenen Stromwenders im

Zeichengeber ganz selbständig, ohne durchlöcherten Streifen, telegraphiren kann.

Gerade diese letztere Einrichtung also dürfte für die gewöhnlichen

Betriebsverhältnisse die vorzüglichere, ja die einzig zulässige seyn, und in ihr

erfolgt dann das Telegraphiren genau wie mit einem Morse-Taster; die von diesem ausgehenden Ströme gelangen aber erst

unter Mitwirkung des Stromwenders (Fig. 4 und 5) in die Linie.

Unsere Quelle widmet den Verbesserungen von Allan außer

der Beschreibung derselben noch einen besonderen Leitartikel und hegt von deren

Einfluß auf das Telegraphenwesen die höchsten Erwartungen. Namentlich spricht sie

die Hoffnung aus, es würden sich mit Hülfe dieser neuen Telegraphen von Allan die Telegraphenlinien so vollständig ausnutzen

lassen, daß die Preise für die Depeschenbeförderung auf das Aeußerste herabgesetzt

und für alle Entfernungen gleich gemacht werden könnten. Wenn es nun auch recht gut

möglich ist, daß das vorstehend beschriebene Relais eine wesentlich größere

Empfindlichkeit besitzt, weil der Hebel ganz leicht, in seinen Theilen vollkommen

genau äquilibrirt und von der hemmenden Einwirkung einer Gegenfeder oder eines

Gegengewichts gänzlich befreit ist; wenn es ferner auch keineswegs unwahrscheinlich

ist, daß, obgleich einzelne Buchstaben mehr telegraphische Zeichen, d.h. elektrische

Ströme erfordern, in gleicher Zeit auf diesen Apparaten mehr Buchstaben telegraphirt

werden können als auf den Morse'schen, denn einmal sind

alle Ströme nur kurz

und das empfindlichere Relais gestattet ein schnelleres Telegraphiren, weil ein

Festhaften des Relaisankers an seinem Elektromagnet die Unterbrechung des

Localstroms weder verzögert, noch verhindert, noch endlich ein Zusammenfließen der

Zeichen nach sich zieht; wenn endlich auch der Apparat sich sehr leicht für

Translation benutzen läßt, so sind doch jene überspannten Erwartungen vorläufig noch

nicht ganz gerechtfertigt, es muß vielmehr erst die Erfahrung zeigen, ob der neue

Apparat eben so zuverlässig und ausdauernd arbeitet als der etwas einfachere Morse'sche Apparat. Am wenigsten aber berechtigt der auch

früher schon (Zeitschr. d. deutsch-österr. Telegraphen-Vereins, 1.

Jahrg. 5. Heft S. 121) aufgetauchte Vorschlag des automatischen Zeichengebers zu der

Hoffnung auf eine unter allen Umständen eintretende wesentliche Ersparung an Beamten

und dadurch herbeigeführte Verminderung der Betriebskosten.

Tafeln