| Titel: | Ueber die Klingenfeld'sche Tafel-Waage. |

| Fundstelle: | Band 159, Jahrgang 1861, Nr. XCV., S. 339 |

| Download: | XML |

XCV.

Ueber die Klingenfeld'sche Tafel-Waage.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Ueber die Klingenfeld'sche Tafel-Waage.

Hr. F. A. Klingenfeld, Professor an der polytechnischen

Schule zu Nürnberg, hat vor mehreren Jahren, anfänglich in der Absicht, die bekannte

sogenannte Straßburger Tafel-Waage zu verbessern, die Construction einer

neuen gleicharmigen Waage vorgenommen, deren Einrichtung nicht bloß auf richtige

mechanische Principien gegründet ist, welche ihre Genauigkeit darlegen, sondern die

auch nebst ihrer einfachen Ausstattung sich durch Bequemlichkeit in der Handhabung,

durch große Dauerhaftigkeit und durch eine Empfindlichkeit charakterisirt, die für

Waagen für gewerbliche und industrielle (sowie für häusliche) Zwecke von seltenem

Grade ist, und die deßhalb jene Waage sogar in manchen Fällen bei technischen

Untersuchungen als geeignet erscheinen lassen dürfte. Es mag daher von einigem

Interesse seyn, die Einrichtung derselben hier in Kürze vorzuführen.

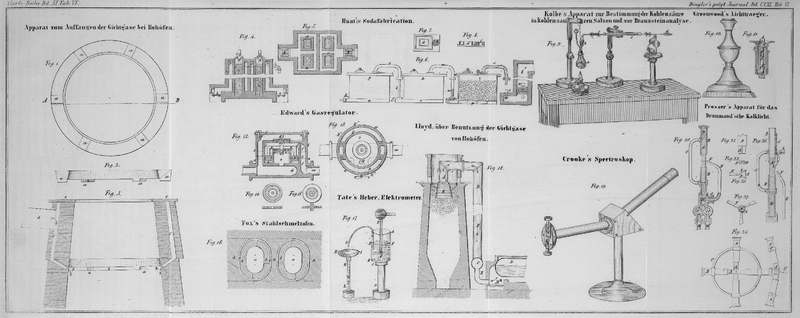

Die ihrem äußeren Ansehen nach durch Fig. 24 versinnlichte

Waage besteht aus zwei gleicharmigen Hebeln, deren Anordnung und Wirkung leicht

eingesehen werden kann, wenn wir die folgenden Bemerkungen beifügen. – Jeder

Waagbalken trägt nämlich eine Schneide, um die er sich dreht, und die wir seine

Achse nennen wollen. Außer dieser finden sich an ihm noch andere Schneiden, an denen

die Waagschalen hängen, welche entweder den zu wägenden Gegenstand oder die Gewichte

tragen; wir wollen diese Schneiden die „Tragschneiden“ nennen.

Die Anordnung der beiden Hebel oder Waagbalken, aus denen die Waage zusammengesetzt

ist, wird durch Fig. 25 im Grundriß und Fig. 26 im Aufriß

schematisch dargestellt, in welchen Figuren gleiche Theile mit denselben Buchstaben

bezeichnet sind. Die beiden Hebel sind A₁ und A₂; die Achse von A₁ befindet sich in a₁, während

dessen Tragschneiden b₁ und c₁ sind; die Achse von A₂ liegt in a₂ und seine

Tragschneiden sind b₂ und c₂. Es geht aus der Abbildung hervor, daß die beiden Schneiden b₂, b₂, ebenso

wie die c₂, c₂

in einer Geraden liegen; ferner, daß auch die drei

Schneiden c₂, c₁ und c₂ sich in einer Geraden

befinden. Diese letzteren Schneiden (c₂, c₁, c₂) tragen gemeinschaftlich einen

Metallbügel a (Fig. 24), an welchem die

zur Aufnahme der Gewichte bestimmte Schale hängt; ebenso tragen die Schneiden b₁, b₂, b₂ gemeinschaftlich die gußeiserne Brücke b (Fig. 24), auf welcher die

zur Aufnahme der abzuwägenden Gegenstände bestimmte Tragschale ruht. An der Achse eines

jeden der beiden Hebel ist ein Zeigerhebel befestigt, welche letztere aus dem Innern

an zwei entgegengesetzten Seiten hervortreten, und hier die Zunge c tragen, während ein zweiter fester Index c₁ erkennen läßt, ob der von oben nach unten

gegen die Tragschale ausgeübte Druck dem durch das Gewicht in der Schale S bewirkten Zug gleich ist oder nicht.

Aus dieser Beschreibung ersieht man also, daß die in Rede stehende Waage aus zweien

gleicharmigen (b₁ a'

= c₁ a'; ferner c₂ a'' = a''c' = c₁ a') und in jeder Beziehung in gleicher Weise

angeordneten Hebeln zusammengesetzt ist, also einen zusammengesetzten Hebel bildet,

der im stabilen Gleichgewichtszustande sich befindet,

wenn ein in c₁ vertical aufwärts gerichteter Zug

dem in demselben Punkte abwärts wirkenden Gewichte gleich ist. Da nun die Waage so

genau construirt ist, daß nicht bloß die Stützpunkte b₁, b₂, b₂ in gleichem Abstande von einander, sondern auch in einer und

derselben Ebene sich befinden, so wird, da einerseits die Tragschale T unmittelbar auf der bei b₁, b₂, b₂ angehängten Brücke ruht, andererseits die in S befindliche Schale als bei c₁ aufgehängt angenommen werden darf, jener Bedingung durch die

vorstehende Construction immer Genüge geleistet, man mag die abzuwägende Last an

irgend eine Stelle der Tragschale versetzen.

Die mir zur Einsicht gekommene Waage ist aus einem gußeisernen von außen broncirten

Gestell gefertiget, die horizontale Platte, auf welcher das Hebelsystem ruht, ist

ebenfalls aus Gußeisen, und dieses Exemplar wiegt, bei einer Höhe von 12 bayer.

Dec.-Zoll, etwa 17 bayer. Pfund. Die Empfindlichkeit dieser Waage ist für

ihre Tragfähigkeit bis zu 25 bayer. Pfund bedeutend, da sie bei leeren Schalen,

obgleich die Summe der Gewichte von Brücke, Aufhängebügel und Schalen etwa gegen 1

1/2 Pfund betragen kann, noch einen deutlichen Ausschlag bei einer Belastung von

einem Gran zeigt. – Hr. Klingenfeld hat nach

demselben Principe auch kleinere Waagen construirt, die eine Tragfähigkeit bis zu 5

Pfd. besitzen, und bei leeren Schalen noch 1/8 Gran ziehen. – Die

Anwendungsweise der Waage leuchtet von selbst ein, und ebenso bedarf es keiner

näheren Erläuterung, daß dieselbe leicht zu handhaben ist, daß sie, da die Bewegung

der Waagschalen nur sehr klein ist, leicht zur Ruhe kömmt, daß eine Beschädigung des

Hebelsystemes etc. nicht eintreten kann, weil nur die Waagschalen beim Gebrauche

zugänglich, der ganze Mechanismus aber stets eingeschlossen und geschützt bleibt

etc.

Will man die Waage zur Bestimmung der specifischen Gewichte fester Substanzen

benutzen, so versieht man dieselbe zu dem Ende mit einem bei s angeschraubten Bügel A, an welchen bei d der zu untersuchende Körper aufgehängt werden kann.

Bestimmt man nun zuerst das Gewicht (P) des Körpers

durch unmittelbares Abwägen, stellt sodann auf die Tragschale ein Gefäß mit Wasser,

und tarirt dasselbe durch unten eingelegte Gewichte, hängt sodann den Körper

mittelst eines starken Fadens a, b ins Wasser, und

stellt den Gleichgewichtszustand durch weitere bei S

eingelegte Gewichte p her, so wird P–p den auf a ausgeübten Zug ausdrücken, also das Gewicht des vom

Körper verdrängten Wassers gleich p seyn, wodurch also

das spec. Gewicht des Körpers leicht erhalten werden kann.

Die vorstehende Beschreibung mag ausreichen, um über die Einrichtung und den Gebrauch

dieser Waage Aufschluß zu geben, während wir alle weiteren Erörterungen hierüber,

sowie eine Vergleichung ihrer Leistungen etc. mit den bekannten verjüngten

Hebel- und namentlich mit den für kleinere Belastungen bestimmten

Brückenwaagen unterlassen müssen.

München, im Februar 1861.

C. Kuhn.

Tafeln