| Titel: | Beschreibung eines Apparats zum Auffinden mehrerer Säuren; von Pisani. |

| Fundstelle: | Band 163, Jahrgang 1862, Nr. XIV., S. 62 |

| Download: | XML |

XIV.

Beschreibung eines Apparats zum Auffinden

mehrerer Säuren; von Pisani.

Aus den Annales des

mines, 5me série, 1861, t. XIX p. 477.

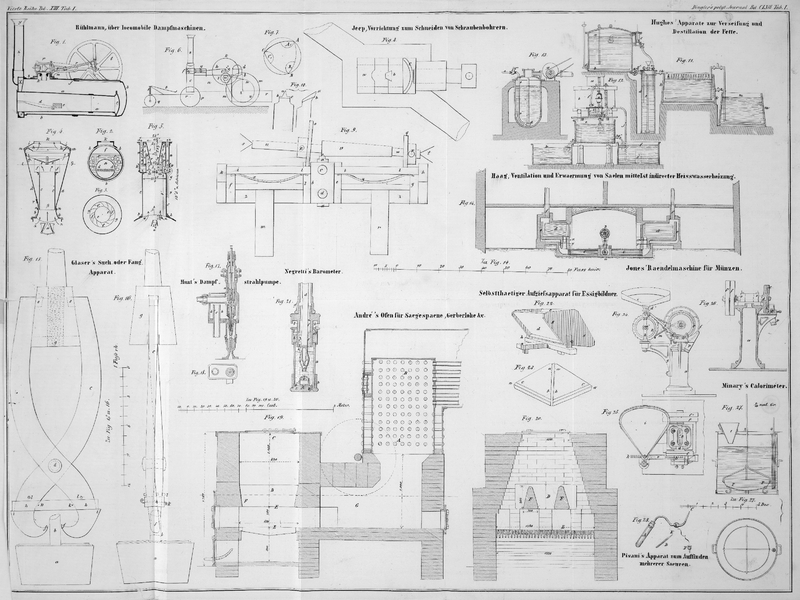

Mit einer Abbildung auf Tab. I.

Pisani's Apparat zum Auffinden mehrerer Säuren.

Dieser kleine, in Fig. 28 abgebildete Apparat ist sehr bequem, wenn man Proben im Kleinen

macht, und eignet sich daher besonders für Untersuchungen mit dem Löthrohr.

Er besteht aus einer 6 bis 8 Centimeter langen Glasröhre A, an der man mittelst eines Pfropfes die Kugelröhre B befestigt, welche bei C

schwach ausgezogen ist. Nur zum Aufsuchen der Oxalsäure verbindet man mit dem Theil

C mittelst einer Kautschukröhre den Ansatz D, worin sich Kalihydrat in Stücken zwischen zwei

Baumwollbällchen befindet. Ein kleiner Trichter F dient

zum Eingießen der Reagentien, welche man in der Kugel B

anwendet.

Mittelst dieses Apparats kann man folgende Säuren erkennen:

Kohlensaure Salze. – Man bringt in die Kugel

einige Tropfen Kalkwasser und in die Röhre die mit zweifach-schwefelsaurem

Kali gemengte Substanz. Man erhitzt und das Kalkwasser wird getrübt. Wenn man ein

zweifach- oder anderthalb-kohlensaures Alkali hat, so erhitzt man die

Substanz für sich allein. Es ist sogar leicht, gewisse kohlensaure Salze von

einander zu unterscheiden; so entbindet die kohlensaure Magnesia sehr leicht

Kohlensäure beim Erhitzen mit einer gewöhnlichen Gaslampe, während kohlensaurer

Baryt, Strontian und Kalk, sowie der Dolomit keine entbinden; erst nachdem sie sehr

stark und lange Zeit erhitzt worden sind, geben die beiden letzteren ein wenig

Kohlensäure ab. Der Spatheisenstein und die anderen kohlensauren Metalloxyde liefern

hingegen sehr leicht Kohlensäure.

Oxalsäure Salze. – Bekanntlich geben die

oxalsauren Salze, mit Schwefelsäure erhitzt, Kohlenoxydgas und Kohlensäure. In

meinem Apparat erhitze ich die Substanz mit zweifach-schwefelsaurem Kali,

nachdem ich Kalkwasser in die Kugel gegossen und an dem Theil C den (Kalistückchen enthaltenden) Ansatz D

angebracht habe; das Kalkwasser trübt sich alsdann, und man entzündet das Kohlenoxyd

am ausgezogenen Ende des Ansatzes. Letzterer ist nothwendig, um die Antheile von

Kohlensäure zurückzuhalten, welche dem Kohlenoxyd beigemischt bleiben.

Salpetersaure Salze. – Die Substanz wird mit

zweifach-schwefelsaurem Kali erhitzt, und man gießt in die Kugel einige

Tropfen schwefelsaures Eisenoxydul, welches sich unter dem Einfluß der salpetrigen

Dämpfe rasch bräunt.

Cyanverbindungen. – Um das Cyan zu erkennen,

bringt man in die Kugel eine Aetzkalilösung und in die Röhre das Gemenge der

Substanz mit zweifach-schwefelsaurem Kali: man erhitzt und es bildet sich so

Cyankalium. Man gießt den Inhalt der Kugel in ein Uhrglas, welches mit Salzsäure

angesäuertes schwefelsaures Eisenoxydul-Oxyd enthält, und bekommt so

Berlinerblau.

Chloride. – Man vermengt die Substanz mit

zweifach-chromsaurem Kali, und erhitzt dieses Gemenge mit concentrirter

Schwefelsäure: in der Kugel verdichtet sich chromsaures Chromchlorid, welches in

Ammoniak gegossen eine gelbe Auflösung von chromsaurem Amoniak gibt. Diese Reaction

ist auf die meisten löslichen Chloride anwendbar.

Gemenge von Chloriden und Bromiden. – Man verfährt

wie vorher, und constatirt so die Gegenwart des Chlors; um das Brom aufzufinden,

stellt man einen besonderen Versuch an.

Bromide. – Man erhitzt dieselben mit

zweifach-schwefelsaurem Kali; es entbindet sich Brom, welches sich im krummen

Theil der Kugelröhren oder in der Kugel selbst verdichtet. Wenn zugleich sehr wenig

Jod vorhanden ist, wie im käuflichen Bromkalium, so bemerkt man in der Röhre seinen

violetten Dampf. Fast alle löslichen Bromide geben diese Bromreaction mit dem

zweifach-schwefelsauren Kali.

Jodide. – Das frei gemachte Jod erkennt man leicht

an der Farbe seines Dampfes.

Tafeln