| Titel: | Wasserstandszeiger für Dampfkessel, von S. W. Warren in Brooklyn (Nordamerika). |

| Fundstelle: | Band 163, Jahrgang 1862, Nr. XIX., S. 81 |

| Download: | XML |

XIX.

Wasserstandszeiger für Dampfkessel, von S. W. Warren in Brooklyn (Nordamerika).

Aus dem London Journal of

arts, November 1861, S. 269.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

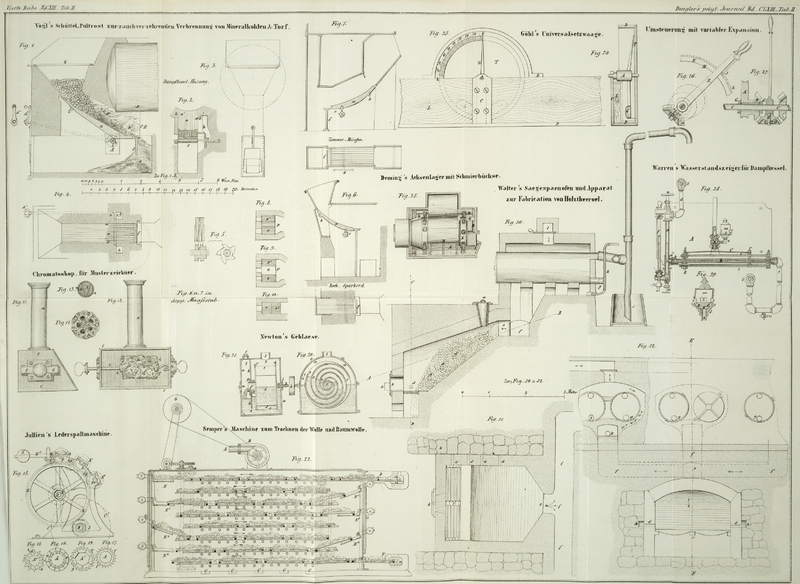

Warren's Wasserstandszeiger für Dampfkessel.

Dieser Wasserstandszeiger (patentirt in England am 31. Januar 1861) besteht in einer

metallenen Röhre, welche in Bezug auf den Wasserstand im Kessel so angeordnet ist,

daß sie mit verhältnißmäßig kühlem Wasser so lange gefüllt bleibt, als das Wasser im

Kessel hinlänglich hoch steht; daß aber der Dampf eintritt und die Röhre füllt, wenn

das Wasser sinkt. Die hiedurch bewirkte Erhitzung und Ausdehnung der Röhre wirkt auf

eine gekrümmte Feder, deren Mitteltheil hinlängliche Bewegung erhält, um ein Signal

durch eine Dampfpfeife zu geben. Dieselbe Wirkung findet statt, wenn die Röhre durch

zu hohen Wasserstand ganz mit Wasser gefüllt ist, wo dann die Circulation des

Wassers und die dadurch mitgetheilte Hitze die Ausdehnung bewirken.

Fig. 28 ist

ein Aufriß und theilweiser Durchschnitt des Apparates, Fig. 29 ein Durchschnitt

der Dampfpfeife.

B, Fig. 28, ist eine Röhre,

welche an einem Ende durch die Lager a, a und die

Flantsche b auf der Platte A

festgehalten wird, die an der Vorderplatte des Kessels oder einer anderen passenden

Stelle angebracht ist.

h ist ein am anderen Ende der Röhre B angebrachtes Querstück, in welchem die Stäbe i, i festsitzen, deren anderes Ende in den Gleitring k, k geschraubt ist. Die Flantsche c dient zur Führung der Röhre B, aber das Loch darin ist groß genug, um der Röhre jede Ausdehnung oder

Zusammenziehung bei Temperaturveränderungen zu gestatten. C ist eine Feder zwischen c und k, die schwach aufwärts gekrümmt ist; in der Mitte

derselben ist das Ventil E, zum Oeffnen oder Schließen

des Durchganges zur Kammer D, zwischen dem Dampfrohr l und der Signalpfeife m.

Wenn nun die Röhre B durch eine starke Erwärmung sich

ausdehnt, so verkürzt sich die Entfernung zwischen der Flantsche c und dem Gleitstück k;

durch den Druck auf die Enden der Feder wird diese gekrümmt und öffnet das Ventil

zur Pfeife m.

Die Röhre B muß etwas unter dem gewöhnlichen richtigen

Wasserstand angebracht seyn, so daß sie stets voll Wasser bleibt, ausgenommen, wenn

das Wasser im Kessel fällt, worauf Dampf in die Röhre tritt und die eben bezeichnete

Wirkung hervorbringt.

An einem Ende der Röhre B befindet sich das heberförmig

nach unten gekrümmte Rohr e, welches etwas unter der

Wasserfläche in den Kessel tritt. Je weiter unten dieser Eintritt stattfindet, desto

besser, indem das Wasser nach der Tiefe des Kessels zu kälter ist.

1 ist ein Hahn oder Ventil, wodurch das Rohr e vom Kessel

abgesperrt werden kann; 2 ist ein Hahn zum Ausblasen des Hebers. d ist ein aufsteigendes Rohr, welches bei 3 in den

Kessel geht, wo sich ein Hahn oder Ventil zum Absperren befindet. Diese Verbindung

mit dem Kessel muß so hoch seyn, wie man noch mit Sicherheit die Wasseroberfläche

steigen lassen kann, ohne daß Ueberkochen oder dergl. entstünde.

Wenn also das Wasser höher steht als die Röhre B, so ist

diese verhältnißmäßig kühl, da keine Circulation außer derjenigen stattfindet,

welche durch das geringe im Apparate condensirte Wasser bewirkt wird. Wenn aber das

Wasser im Kessel tiefer sinkt, so gibt in Folge der Erhitzung durch den Dampf die

Pfeife das Signal. Steigt andererseits das Wasser höher als die Verbindung 3, so

findet in Folge des Gefülltseyns aller Röhren eine augenblickliche

Wassercirculation, mithin Erhitzung der Röhre und Tönen der Pfeife statt.

Ein Glasrohr f ist parallel zur Röhre d an derselben angebracht; n,

n sind Ventile zwischen d und f, um die Verbindung beim Reinigen etc. abzusperren.

Diese Ventile lassen die Verbindung der Röhre B mit dem

Kessel offen.

Fig. 29

stellt die Dampfpfeife dar; 4 ist das Dampfrohr, 5 eine darauf geschraubte Kappe mit

zwei oder mehr radialen Oeffnungen 6, welche in die Pfeife führen. Die Mündungen

liegen zwischen der Kappe 5 und der hohlen metallenen Pfeife m, welche wie gezeichnet auf der Kappe sitzt und mittelst Schrauben daran

befestigt ist. 7, 7 sind die Pfeifenöffnungen, welche in verschiedenen Entfernungen

von dem oberen Ende der Kappe angebracht sind. Die erste liegt unmittelbar über der

Kappe; sie läßt etwaiges Condensationswasser abfließen und wirkt schon bei geringem

Dampfdruck; die folgende tönt bei etwas höherem Druck, noch ehe die erstere aufhört

u.s.w.

Man wendet je nach der Größe des Apparats und dem Wechsel des wirkenden Druckes eine

verschiedene Anzahl Oeffnungen in verschiedenen Höhen an.

Tafeln