| Titel: | Umsteuerung mit variabler Expansion; beschrieben von O. Helmholtz. |

| Fundstelle: | Band 163, Jahrgang 1862, Nr. XX., S. 83 |

| Download: | XML |

XX.

Umsteuerung mit variabler Expansion; beschrieben

von O. Helmholtz.

Aus der Zeitschrift des Vereins deutscher

Ingenieure, 1861, Bd. V S. 277.

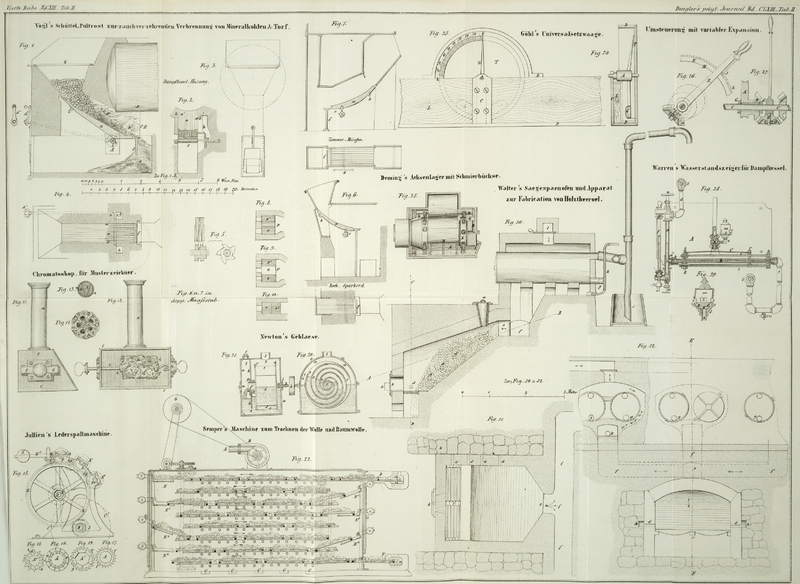

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Helmholtz, Beschreibung einer Umsteuerung mit variabler

Expansion.

Auf der Industrieausstellung zu Metz sah ich die im Folgenden beschriebene Vorrichtung zur Umsteuerung und gleichzeitig zur Variation des Expansionsgrades; dieselbe ist entweder neu oder doch sehr wenig bekannt, so

daß ich mir erlaube, die Skizzen Fig. 26 und 27 nebst

Beschreibung derselben mitzutheilen.

Diese Vorrichtung ist an einer wunderschön gearbeiteten Fördermaschine von Bertrand Sohn in Paris angebracht, nach Aussage des

dortigen Monteurs von einem preußischen Eisenbahningenieur ursprünglich für

Locomotiven erfunden; den Namen des preußischen Constructeurs konnte ich jedoch

leider nicht erfahren.

Mittelst eines einzigen Excentrics hat man hier Vorwärts- und Rückwärtsgang

sowohl, wie auch variable Expansion. Alles dieß kann während des Ganges der Maschine

durch beliebige Drehung des Excentrics hervorgebracht werden.

A ist das Vertheilungsexcentric; es sitzt lose auf der

Schwungradwelle C, C, ist mit Metall ausgebuchst, mit

dem conischen Rade B aus einem Stücke gegossen, und

rotirt mit diesem stets in dem der Drehungsrichtung der Welle entgegengesetzten

Sinne. Eine Verschiebung in der Längsrichtung der Welle hindern zwei Stellringe G, G, deren einer auch ein Bundring seyn kann.

Seine Bewegung empfängt das mit dem Excentric A aus einem

Stücke gegossene Rad B von dem conischen Rade D, welches beliebig größer oder kleiner seyn kann als

B. Dieses Rad rotirt um einen cylindrischen Ansatz

des Steuerungshebels E; es wird gedreht durch das

conische Rad F, welches fest auf die Schwungradwelle

gekeilt ist. Der Hebel E hat gleichfalls seinen

Drehpunkt in der Schwungradwelle; er läßt sich frei um dieselbe drehen und in seiner

Stellung mittelst des gewöhnlichen Mechanismus und der Zähne K, J, L in dem Gradbogen H fixiren.

Ist der Hebel fixirt, so dreht sich das Excentric, da die Räder B und F gleich groß sind,

nach demselben Gesetze wie die Kurbel, aber in entgegengesetzter Richtung; letzteres

ist für die Bewegung des Schiebersunwesentlich. Dreht man den Steuerungshebel um (90

– δ)°, worin δ den gewünschten Voreilungswinkel bezeichnet, so wird wegen des

Differentialräderwerks das Excentric um 180 – 2δ, also in die Stellung für Rückwärtsgang, gedreht. Wegen des

entgegengesetzten Sinnes der beiden Rotationen machen natürlich Excentricität und

Kurbelrichtung, wenn die Kurbel im todten Punkte steht, stets den Winkel 90 –

δ mit einander, statt wie bei gleicher

Rotation 90 + δ. Die größere Zahl der Zähne bei

K und L gestattet

natürlich die Drehung des Excentrics um einen kleineren Winkel, mithin Variabilität

der Expansion (bei Schiebern mit größerer Deckung), wenn auch letztere auf Kosten

der richtigen Ausströmung des verbrauchten Dampfes. Die mittlere Stellung bei J läßt natürlich, wie ebenso auch die Stephenson'sche Coulisse, Dampf in den Cylinder treten;

nur unterscheidet sie sich von dieser dadurch nicht vortheilhaft, daß sie die Canäle

völlig öffnen läßt, statt nur sehr wenig, wie dieß die Coulisse thut.

Es versteht sich, daß diese Vorrichtung nur für kleinere Maschinen, vielleicht von 10

oder 12 Pferdestärken, anwendbar ist. Bei größeren Maschinen würden weder die

Lagerungen von A, B und D

dauerhaft bleiben, noch auch der Hebel E von der Hand zu

bewegen seyn.

Tafeln