| Titel: | Bestimmung des specifischen Gewichts mittelst des Manometers; von Hugo Schiff. |

| Fundstelle: | Band 163, Jahrgang 1862, Nr. LII., S. 186 |

| Download: | XML |

LII.

Bestimmung des specifischen Gewichts mittelst des

Manometers; von Hugo Schiff.

Aus den Annalen der Chemie und Pharmacie, 1862,

Bd. CXXI S. 82.

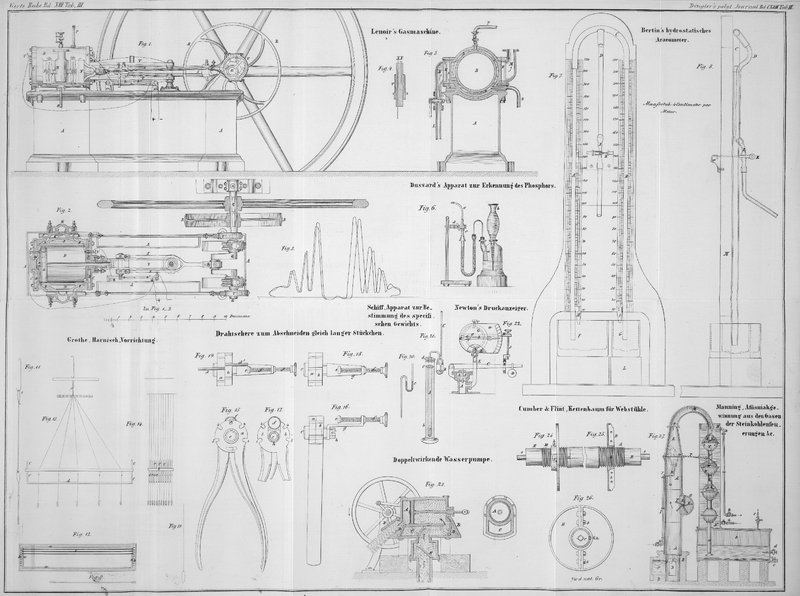

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Schiff, Bestimmung des specifischen Gewichts mittelst des

Manometers.

Das Princip, daß Flüssigkeitssäulen sich das Gleichgewicht halten, wenn ihre Höhen

den specifischen Gewichten der Flüssigkeiten umgekehrtproportional sind, scheint

zuerst von Musschenbroek

(Introd. ad philos. natur. t. II §. 1395) zur

Bestimmung der Dichtigkeit angewandt worden zu seyn. Er benutzte hierzu eine

gleichschenklige umgebogene Röhre, welche an der Biegungsstelle einen Ansatz zum

Aufsaugen der Flüssigkeit besaß, eine Vorrichtung, welche bis in die neueste Zeit

häufig nacherfunden wurde. So bestand der Hygroklimax von Scannegatty

(Journal de pharmacie, t. XVII p. 82) aus einer mit einer kleinen Saugpumpe in Verbindung stehenden

Messinghülse, in welche die zwei Steigröhren eingekittet waren. Lichtenberg beschrieb im Gothaischen Magazin Bd. I S. 47

eine Abänderung dieses Apparates, wonach die Messinghülse mit einer mit verdünnter

Luft gefüllten Kugel in Verbindung stand. Im Jahre 1819 schlug Mester (Archiv des norddeutschen Apotheker-Vereins, Bd. II S. 143)

vor, die Enden der Röhren mit Hähnen zu versehen und die Luft in den Röhren selbst

zu verdünnen. In neuerer Zeit hat Alexander diese Methode

insofern modernisirt, als er in seinem Hydrometer die Saugröhre mit Gummischlauch

und Quetschhahn versieht. Mohr hat diesen Apparat in

seiner pharmaceutischen Technik noch mehr zu vereinfachen gesucht, indem er die

Saugröhre mit einem kleinen Gummiballon verbindet. Ein auf gleichem Princip

beruhender (vorstehend beschriebener) Apparat ist endlich vor zwei Jahren von Bertin noch für Frankreich erfunden worden.

Aufrecht stehende communicirende Röhren sind wohl deßhalb weniger in Anwendung

gekommen, weil hier die zu vergleichenden Flüssigkeiten sich entweder direct

berühren müßten, oder man noch ein Zwischengefäß mit einer dritten indifferenten

Flüssigkeit einzuschalten hätte. Im ersteren Falle wäre man meistentheils auf die

Anwendung von Quecksilber oder Oel beschränkt, und man hätte in beiden Fällen sehr

lange Röhren nöthig. – Ein der neueren Zeit angehörender Vorschlag zur

Einschaltung eines Zwischengefäßes findet sich in der Union

médicale für 1859, Bd. I S. 41. Jeannel

in Bordeaux beschreibt einen Apparat, in welchem zwei Steigröhren durch ein

Quecksilbergefäß communiciren; die Höhe des Apparats beträgt indessen 3/4 Meter, und

er bedarf einer großen Menge Flüssigkeit.

Der Apparat, welchen ich im Folgenden zur Bestimmung der Dichtigkeit von

Flüssigkeiten beschreibe, beruht ebenfalls auf dem Principe des hydrostatischen

Gleichgewichtes; die Methode vereinigt die beiden vorher erwähnten insofern, als der

Apparat aus einer manometrisch gebogenen Röhre besteht, also einen absteigenden und

einen absteigenden Schenkel besitzt. Ich schlage deßhalb den Namen

„Densimanometer“ für diesen Apparat vor. Die ursprünglich

angewandte Vorrichtung ist vielleicht die einfachste, die jezu diesem Zwecke in Anwendung

gebracht wurde; sie bestand nur aus einer zweimal gebogenen Glasröhre, Fig. 20.

Nachdem die betreffende Flüssigkeit in den aufsteigenden Schenkel bis zur Marke c eingefüllt worden, wurde der absteigende in einen

Cylinder mit destillirtem Wasser eingesenkt. Die Messungen wurden mittelst eines

Millimeter-Maaßstabes ausgeführt. Nach verschiedenen Abänderungen wurde die

folgende durch Fig.

21 verdeutlichte Einrichtung als die zweckmäßigste beibehalten.

Eine 8 bis 10 Millimeter weite Röhre A wird mit einer

eingeätzten Theilung versehen und an dem einen Ende zu einer wenige Millimeter

weiten Röhre ausgezogen. Letztere wird Uförmig umgebogen

und mittelst eines guten Korks mit dem etwa 5 Centimeter langen Röhrchen B verbunden. Der Kork enthält in einer zweiten

Durchbohrung die 5 bis 7 Millimeter weite Röhre C,

welche die gleiche Theilung trägt wie die Röhre A. Eine

solche Vorrichtung erlaubt, mit weniger als 2 Kubikcentimeter Flüssigkeit eine auf

zwei Decimalen genaue Bestimmung des specifischen Gewichtes auszuführen. Man füllt

die Flüssigkeit in B ein, und taucht dann die Röhre A in den mit destillirtem Wasser gefüllten Cylinder; die

in B enthaltene Flüssigkeit wird in C und eine kleine

Säule Wassers in A emporsteigen. Man liest dann die

Höhen der beiden sich das Gleichgewicht haltenden Flüssigkeitssäulen bc und BC ab,

und erhält durch die Division bc/BC das

specifische Gewicht der in B eingefüllten

Flüssigkeit.

Meine Apparate haben eine Theilung in 3/4 Millimet., so daß 3 Decimeter 400

Theilstriche enthalten. Würde die Summe der Ablesungsfehler selbst einen ganzen

Theilstrich betragen, so wäre hierdurch nur ein Fehler von 1/400 = 0,0025 der ganzen

Größe bedingt. Die Erfahrung zeigt indessen, daß selbst in ungünstigen Fällen, so

z.B. bei Flüssigkeiten, welche wegen starker Lichtbrechung oder dunkler Farbe die

Ablesung erschweren, die Ablesungsfehler selten eine um mehr als ± 0,002 von

den Pyknometerbestimmungen betragende Abweichung verursachen. Ein etwa durch die

Capillarität bewirkter Fehler kommt bei der Weite der Röhren nicht in Betracht.

Der Vortheil dieses Apparates besteht hauptsächlich darin, daß er erlaubt mit

Flüssigkeiten zu arbeiten, die einer Bestimmung mittelst anderer Vorrichtungen bei

geringer Menge nicht so leicht zugänglich sind; es ist hier namentlich die Anwendung

bei geschmolzenen Substanzen hervorzuheben. Man wird in solchen Fällen durch eine

dritte Durchbohrung des Korks noch ein Thermometer einführen, und so die Bestimmung

desSchmelzpunktes

mit derjenigen des specifischen Gewichtes vereinigen, oder die letztere Bestimmung

für verschiedene Temperaturen ausführen.

Ein luftdichter Verschluß des Verbindungskorkes wird dadurch befördert, daß man

denselben stets etwas feucht erhält; ich bewirkte dieß durch zeitweiliges Einreiben

mit syrupdickem Glycerin, welches, abgesehen von der größeren Reinlichkeit, vor der

Anwendung von Oel den Vorzug hat, daß es den Kork nicht schlüpfrig macht.Die zum Verschluß der Laugengefäße empfohlenen Paraffinstöpsel sind ihrer

Zerbrechlichkeit halber wohl nur wenig in Gebrauch gekommen. Ein sehr guter

Verschluß solcher Gefäße besteht in der Anwendung eines lose schließenden

Glasstöpsels, welchen man mit einem in Sodalösung ausgekochten, getrockneten

und dann mit geschmolzenem Paraffin durchtränkten Stück eines

Kautschukrohres überzieht.

Die aufrechte Stellung der Röhre A und damit diejenige

des ganzen Apparates wird durch den mehrfach durchbohrten Korkring d bewirkt.

Tafeln