| Titel: | Benson's Hochdruckdampfkessel. Nach einem Vortrage von J. J. Russell zu Wednesbury in der Institution of Mechanical Engineers zu Birmingham. |

| Fundstelle: | Band 163, Jahrgang 1862, Nr. LXIV., S. 246 |

| Download: | XML |

LXIV.

Benson's Hochdruckdampfkessel. Nach einem Vortrage von J. J.

Russell zu Wednesbury in der Institution of Mechanical Engineers zu Birmingham.

Aus dem Mechanics'

Magazine, August 1861, S. 68.

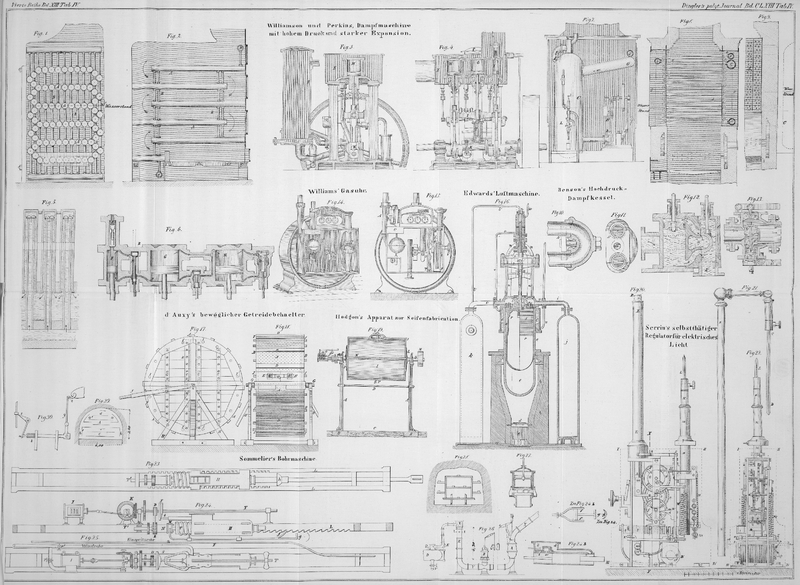

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Ueber Benson's Hochdruckdampfkessel.

Der im Folgenden beschriebene Dampfkessel ist von Benson

in Cincinnati erfunden und seit 3–4 Jahren in etwa 50 Exemplaren in Amerika

verbreitet. Nachdem der Berichterstatter nunmehr seit 10 Monaten einen solchen

Kessel in Gebrauch hat, ist er in der Lage, folgende Mittheilungen über denselben zu

machen. Der Kessel dient zur Speisung einer Maschine von 60 Pferdekräften, und hat

sich in seiner Construction und Wirksamkeit so bewährt, daß jetzt ein zweiter

größerer errichtet worden ist, bei welchem noch einige Verbesserungen, die sich aus

dem Gebrauche des ersteren ergaben, angebracht worden sind; dieser letztere ist in

Fig.

7–9 dargestellt. Fig. 7 ist ein

Vorderaufriß mit dem Reservoir und der Circulationspumpe; Fig. 8 ein

Längendurchschnitt des Kessels, und Fig. 9 ein hierauf

senkrechter Querschnitt.

Der eigentliche Kessel besteht ganz aus den Röhren A, die

in horizontalen Reihen über dem Feuer angebracht sind. B,

B sind die Thüren an der Vorder- und Hinterwand des Kessels, um die

Röhren befestigen, lösen und herausnehmen zu können. C,

Fig. 7,

ist das Wasser- und Dampfreservoir; D ist die

Circulationspumpe, welche das Wasser aus C saugt und

durch die kleine Maschine E getrieben wird. F ist die Haupt-Speiseröhre von der

Circulationspumpe, mit welcher die untersten Röhren jeder Schichte verbunden sind.

G ist die Hauptabflußröhre, mit welcher die obersten

Röhren jeder Schichte verbunden sind, und in welche Dampf und Wasser aus den Röhren

gelangen, um nach dem oberen Theil des Reservoirs C zu

strömen.

Die Circulationspumpe – in Fig. 12 im Durchschnitt

dargestellt – ist eine einfache direct wirkende Pumpe mit einem mit Metall

geliedertenKolben;

sie hat statt des Saug- und Druckventils ein einziges Schieberventil H, welches weder Voreilen noch Deckung hat, so daß die

Wirkung ebenso zuverläßig wie constant ist.

Die Pumpe saugt das Wasser aus dem Reservoir durch die gewöhnliche

Einströmungsöffnung I, welche um den Cylinder herumgeht,

und treibt dasselbe durch die Ausströmungsröhre K

mittelst der Röhre F in die Siederöhren. Der in diesen

erzeugte Dampf wird mit dem Wasser durch die Röhren in die Höhe getrieben und

gelangt durch die Röhre G in das Reservoir C, worin sich Dampf und Wasser trennen; letzteres wird

durch die Pumpe dann wieder in die Röhren getrieben.

Wenn der Kessel angefeuert wird, füllt man das Reservoir so weit mit Wasser, daß

dieses gleich hoch mit der fünften oder sechsten Röhrenreihe steht (s. d. punktirte

Linie in Fig.

7). Da die Circulationspumpe anfangs bei noch fehlendem Dampfe still

steht, so läßt man den Schieber H, Fig. 12, von seinem Stand

durch den Wasserdruck heben, so daß das Wasser direct, ohne durch die Pumpe hindurch

zu gehen, nach den Röhren fließt. Nach dem Anzünden des Feuers treibt der

entwickelte Dampf die Pumpe.

Die Circulationspumpe treibt mehr Wasser durch die Röhren, als darin verdampft wird.

Die an dem jetzt seit 10 Monaten im Betriebe befindlichen Kessel benutzte Pumpe ist

doppeltwirkend, hat 6'' Durchmesser, einen Hub von 9'' und macht 40 Umdrehungen in

der Minute. Der Widerstand, welchen sie zu überwinden hat, beträgt 7–10 Pfd.

auf den Quadratzoll, und ihre gesammte Betriebskraft 1/2 Pferdestärke. Unter diesen

Verhältnissen treibt sie 9- bis 11mal so viel Wasser durch den Kessel, wie

darin verdampft wird, was nach der Erfahrung mehr als zum größten Effect dienlich

ist, indem 8- bis 9mal die verdampfte Menge als das richtige Verhältniß

gelten kann. Bei der Geschwindigkeit von 40 Umdrehungen ist die Pumpe im Stande,

einen Kessel von 100 Pferdestärken zu bedienen, wenn mit Niederdruck gearbeitet

wird. Wird mit überhitztem Hochdruckdampf und Expansion gearbeitet, so reicht sie

für einen Kessel von 150 Pferdestärken aus, und consumirt in diesem Falle nur 1/3

Proc. oder 1/300 der gesammten vom Dampfe producirten Leistung, und bei der

Anwendung der verbesserten Röhrenkniee, deren Beschreibung weiter unten folgt, ist

wegen des verminderten Widerstandes eine noch geringere Betriebskraft zu erwarten.

Die Pumpe braucht bei einem Dampfdruck von 80 oder 100 Pfd. keine größere

Betriebskraft, als wenn der Druck nur 20 Pfd. beträgt, weil der Druck des Dampfes

gegen beide Flächen des Pumpenkolbens gleich groß und nur der Widerstand des Wassers

in den Röhren, der mit vermehrter Geschwindigkeit wächst, zuüberwinden ist. Das Abflußrohr

G, durch welches Dampf und Wasser aus den Röhren in

das Reservoir abgegeben werden, hatte ursprünglich nur 5 Zoll lichte Weite; man fand

es aber zu eng, und hat ihm deßhalb bei dem neuen Kessel 10 Zoll Weite gegeben. Das

Reservoir C empfängt sein Wasser durch einen Giffard'schen Injector.

Es wurde von vorn herein angenommen, daß die Circulation einer Wassermenge, welche

das 9- bis 11fache der verdampften Wassermenge beträgt, ausreichend sey, um

alle in den Röhren sich bildenden Niederschläge sofort weg zu waschen und also

zugleich die Belästigung durch den Kesselstein zu beseitigen; und dieß ist bis zu

einem gewissen Grade der Fall, insofern alle losen Niederschläge durch das Wasser in

das Reservoir übergespült werden. Eine gewisse Steinbildung findet aber dabei immer

noch statt, doch ist dieselbe nicht so bedeutend, um Schwierigkeiten zu bereiten

oder die Röhren zu beschädigen. Die meisten Niederschläge bilden sich in den

untersten Röhrenreihen; doch können sie sich nicht in einer gefährlichen Dicke

anhäufen, weil sie in Folge der Ausdehnung und Zusammenziehung, welcher die Röhren

unter der wechselnden Temperatur ausgesetzt sind, immer wieder aufspringen und von

der Wand sich ablösen. Von Zeit zu Zeit wird auch alles Wasser aus den Röhren

ausgetrieben, so daß sie sehr heiß – freilich nicht zu heiß – werden,

und wenn sich dann die Niederschläge abgelöst haben, so werden sie mit dem

circulirenden Wasser in das Reservoir übergespült. Der Schmutz und der Stein, welche

sich in dem Reservoir ansammeln, werden durch einen Ausblasehahn, der täglich

drei- bis viermal geöffnet wird, aus diesem entfernt. Es bedarf ungefähr 1/4

Minute, um durch den Ausblasehahn alle im Reservoir angesammelten fremden Körper zu

entfernen; dann besteht der Strahl wieder in einem vollen Wasserkörper. Aus den

Abrundungen der ausgeblasenen Steintheile ergibt sich, daß dieselben in den Röhren

gebildet, dann abgelöst und hierauf in das Reservoir übergeführt worden sind.

Die Verbindung der Röhrenenden unter einander war an den älteren Kesseln dieser

Construction durch rechts- und linksgängige Gewinde ausgeführt, welche an die

Röhrenenden angeschnitten und in die Kniee eingeschraubt waren; allein bei dieser

Verbindung mußte jedesmal eine ganze Röhrenabtheilung herausgenommen werden, wenn

eine einzige Röhre ausgewechselt werden sollte. Bei großen Kesseln macht dieß,

abgesehen von der Schwierigkeit der Handhabung und der Zugänglichkeit, zu viel

Störung. Bei dem neuen Kessel ist deßhalb eine andere Verbindungsweise, welche das

Herausnehmen einzelner Röhren gestattet, in Anwendung gebracht worden. Diese

verbesserten Kniee zeigen Fig. 10 und 11. An den Röhrenenden

befinden sich angeschweißte Bundringe, und die Enden der Kniee haben dagegen

entsprechende Vertiefungen. Die Kniee werden nun gegen die Bundringe der Röhren

durch einen Schraubenbolzen M angezogen, welcher durch

eine Bohrung im Knie hindurchgeht, und in der Mitte zwischen den beiden Röhren

liegt. Das Gewinde des Schraubenbolzens geht in einer Platte N, welche sich gegen die inneren Flächen der Bundringe anlegt. Die

Durchgangsöffnung des Kniees ist zur Seite des Befestigungsbolzens ausgebogen, damit

der Querschnitt derselben nicht verengt wird. Bei dieser Einrichtung können die

einzelnen Röhren durch die am vorderen und hinteren Ende befindlichen Thüren B beliebig herausgenommen und ausgewechselt werden. Die

Enden der Röhren gehen durch die Röhrenplatten hindurch, welche die gußeisernen

Kniee gegen die unmittelbare Einwirkung des Feuers schützen, und entweder auf dem

Mauerwerk des Ofens aufruhen, oder oben an Tragbalken Q

aufgehängt sind. Die Verbindung zwischen den Röhren und dem Reservoir läßt sich

durch Ventile aufheben, so daß Wasser und Dampf, so lange eine Reparatur dauert, im

Reservoir zurückgehalten werden können.

Der hauptsächliche Vortheil dieses Kessels besteht darin, daß in demselben

Hochdruckdampf mit größerer Sicherheit erzeugt wird, als in den gewöhnlichen Kesseln

niedrig gespannter Dampf. Das Reservoir C ist der

einzige Theil des Kessels, welcher so viel Dampf enthält, daß durch denselben eine

Explosion veranlaßt werden könnte; er hat deßhalb, um dem Dampfdruck möglichst

kräftig zu widerstehen, eine möglichst einfache Gestalt, die zugleich die größte

Sicherheit gewährt, und ist der Einwirkung des Feuers entzogen. Die schädlichen

Einflüsse der übermäßigen Erhitzung und der wechselnden Temperatur, welche sonst

gewöhnlich die Beschädigungen und Explosionen der Kessel veranlassen, sind dadurch

gänzlich beseitigt. Nur das Röhrensystem ist dem unmittelbaren Feuer ausgesetzt; die

Röhren haben aber einen so kleinen Fassungsraum, daß eine etwaige Explosion keinen

Schaden verursacht, sondern höchstens durch das auslaufende Wasser das Feuer

verlöscht. Es hat sich dieß bereits an einem Kessel des Berichterstatters bestätigt.

Als während des Betriebes von Kessel und Maschine eine Röhre zersprang, war die

Wirkung hiervon so unbedeutend, daß man den Vorfall nicht einmal sogleich bemerkte,

sondern erst durch die sinkende Dampfspannung und das in das Feuer niederfallende

Wasser aufmerksam gemacht wurde.

Wesentlich eigenthümlich ist dieser Kesselconstruction die Anwendung der

Circulationspumpe, durch welche eine ununterbrochene und regelmäßige Circulation des

Wassers in dem die Heizfläche des Kessels bildendenRöhrensystem unterhalten

wird.Dieses Princip wurde bereits von J. Fr. Spencer

angewandt; man s. die Beschreibung seines Hochdruckkessels im polytechn.

Journal Bd. CLVII S. 241. A. d. Red. Dieses Princip der künstlich erzeugten Wassercirculation gibt erst dem

Röhrenkessel seinen vollständigen Erfolg, weil er, in Verbindung mit der

Circulation, bei dem kleinsten Aufwand von Material das größte Maaß von Sicherheit

gewährt, während bei der natürlichen Circulation der Dampf sich viel zu rasch bilden

und das Röhrensystem durch die Hitze zerstört werden würde. Man kann der künstlichen

Wassercirculation den Vorwurf machen, daß der Betrieb des Kessels von ihr abhängig

ist, und daher durch sie gestört werden kann; es ist jedoch noch nie eine hierdurch

veranlaßte Störung vorgekommen, was wohl hauptsächlich der Einfachheit der

Pumpenconstruction zu verdanken ist. Während der 10 Monate, in welchen der Kessel

ununterbrochen im Gange war, hat die Circulationspumpe stets gut gearbeitet, und

wenn Störungen vorkamen, so waren sie nur durch äußere Veranlassungen herbeigeführt,

wie z.B. im verflossenen Winter durch Einfrieren des Wassers. Beim Anlassen macht

der Umstand, daß die Circulationspumpe noch nicht im Betriebe ist, gar keine

Schwierigkeit, weil vor Beginn der Dampfbildung das Wasser in den Röhren nicht zu

circuliren braucht, die Pumpe selbst aber bei ihrer geringen Betriebskraft mit der

beginnenden Dampfbildung sogleich in Thätigkeit gesetzt werden kann.

Ein anderer Vortheil des Kessels besteht darin, daß er leicht transportabel ist. Das

größte Stück, das Reservoir, ist nur 1/10mal so groß als ein gewöhnlicher, für

Erzeugung einer gleichen Dampfmenge bestimmter Kessel, und die Röhren können

bündelweise verpackt werden. Man hat daher nicht nur ein viel geringeres Gewicht,

sondern auch ein geringeres Volumen zu transportiren. Die Raumersparniß, welche der

aufgestellte Kessel gewährt, ist ebenfalls sehr bedeutend; er nimmt nur 1/6 bis 1/4

des Raumes ein, den ein Cornischer von gleicher Stärke braucht.

Die Kosten solcher Kessel betragen, wenn ihre Stärke 25 Pferdestärken überschreitet,

eingerechnet die Circulationspumpe und die Armatur, wenig mehr als die der

gewöhnlichen Kessel, weil viele Theile mehrmals vorkommen. Kleinere Kessel kosten

freilich verhältnißmäßig mehr, weil man immer die Pumpe haben muß, die in kleineren

Dimensionen beinahe eben so viel kostet als in größeren. Bei diesem Vergleich ist

angenommen, daß der Dampfdruck 25 bis 50 Pfund auf den Quadratzoll beträgt. Da aber

der neue Kessel besonders für hohe Spannungen von 100 bis 150 Pfund bestimmt ist, so

werden die Anlagekosten, auf die Pferdestärke bezogen, noch viel billiger. Und in

allen Fällen wird der Transport und die Aufstellung billiger. Die durchschnittliche

Dicke der Kesselröhrenbeträgt nicht über 1/8 Zoll, und da ihre gesammte Oberfläche als directe

Heizfläche wirkt, so kann man hieraus abnehmen, wie viel an Gewicht gegen die

gewöhnlichen Kessel mit 3/8 bis 1/2 Zoll Dicke erspart wird. Endlich muß noch darauf

aufmerksam gemacht werden, daß an Kesseln dieser Art Reparaturen sich sehr leicht

vornehmen lassen.

Dampf und Wasser werden zwar gemeinschaftlich aus dem Röhrensystem in das Reservoir

übergeführt, allein sie werden doch vollständig von einander getrennt, und der Dampf

strömt völlig trocken ab. Hiervon hat man sich dadurch überzeugt, daß man oberhalb

und unterhalb des Abflußrohres G im Reservoir

Abblasehähne anbrachte, wobei man fand, daß durch den oberen Hahn nur Dampf und

durch den unteren nur Wasser ausströmte. Diese vollständige Absonderung des Wassers

vom Dampf hat ihren Grund darin, daß das Reservoir der directen Einwirkung des

Feuers nicht ausgesetzt ist, und der Wasserspiegel in demselben fast ganz ruhig

bleibt. Zugleich kann der Dampf in diesem Kessel überhitzt werden, indem man ihn aus

dem Reservoir durch das Rohr R nach dem oberen Theile

des Feuerraumes in das Röhrensystem S leitet, aus dem er

dann durch das Rohr T nach der Maschine abströmt. Die

Ueberhitzungsröhren S sind in gleicher Weise angeordnet

und mit einander verbunden, wie die für die Dampfbildung bestimmten Röhren A.

Dieser Kessel verdampft, mit Kleinkohle von Staffordshire geheizt, 5 1/2 Pfund Wasser

mit 1 Pfund Kohle, wobei das Reservoir und die Dampfleitungsrohre noch nicht gegen

äußere Abkühlung geschützt sind. Vom ersten Anfeuern an wird binnen 25 Minuten Dampf

von 10 Pfd. Spannung erzeugt und die Circulationspumpe in Gang gesetzt, 10 Minuten

später beträgt die Dampfspannung 35 Pfund, und die Maschine wird in Gang gesetzt,

und noch 10 Minuten später, also im Ganzen 45 Minuten nach dem ersten Anfeuern,

arbeitet die Maschine mit ihrer vollen Kraft. Die Heizfläche betrug bei dem

Versuche, der zur Ermittelung dieser Werthe besonders angestellt wurde, 460

Quadratfuß, d.h. nur 7/10 der gesammten Heizfläche, und 3/10 waren außer Thätigkeit

gesetzt. In der Mittagszeit und zu anderen Zeiten, während welcher die Maschine

stillsteht, schließt man das Register, öffnet die Feuerthüre, bedeckt das Feuer mit

Asche und Kohlenklein, und erhält die Circulationspumpe in einem so langsamen Gang,

als es nur die Construction derselben gestattet; dadurch wird die Dampferzeugung

unterbrochen, und zugleich werden die Röhren gegen übermäßige Erhitzung geschützt.

Soll dann die Maschine wieder in Gang gesetzt werden, so wird 5 bis 10 Minuten

vorher das Feuer geschürt und mit frischen Kohlen gespeist; dieß genügt, um für den

vollen Gang der Maschine wieder regelmäßig die gehörige MengeDampf zu erzeugen. Die

Dampfspannung kann übrigens in diesen Kesseln nicht mit derselben Gleichmäßigkeit

auf einer gewissen Höhe erhalten werden, als in den gewöhnlichen Kesseln, weil der

Dampfraum verhältnißmäßig klein ist; doch ist die Gleichmäßigkeit, welche erzielt

werden kann, immer noch für alle praktischen Zwecke ausreichend.

Um sicher zu seyn, daß die Spannung, mit welcher der Dampf der Maschine zuströmt,

eine gewisse Grenze niemals übersteige, und um zu verhindern, daß der Maschine aus

einer durch den kleinen Dampfraum hervorgerufenen, übermäßigen Spannung eine Gefahr

erwachse, hat der Berichtstatter das (im polytechn. Journal Bd. CLXII S. 1

beschriebene) Regulirungsventil Z, welches seinem Zweck

vollständig entspricht, in die Leitung eingeschaltet.

Tafeln