| Titel: | Patentirtes Verfahren und Apparat zur Erzeugung von Leuchtgas aus Wasser in Verbindung mit kohlenwasserstoffhaltigen Materialien, von Schaeffer und Walcker in Berlin. |

| Autor: | Schaeffer , Walcker |

| Fundstelle: | Band 163, Jahrgang 1862, Nr. LXXXVIII., S. 349 |

| Download: | XML |

LXXXVIII.

Patentirtes Verfahren und Apparat zur Erzeugung

von Leuchtgas aus Wasser in Verbindung mit kohlenwasserstoffhaltigen Materialien, von

Schaeffer und Walcker in

Berlin.

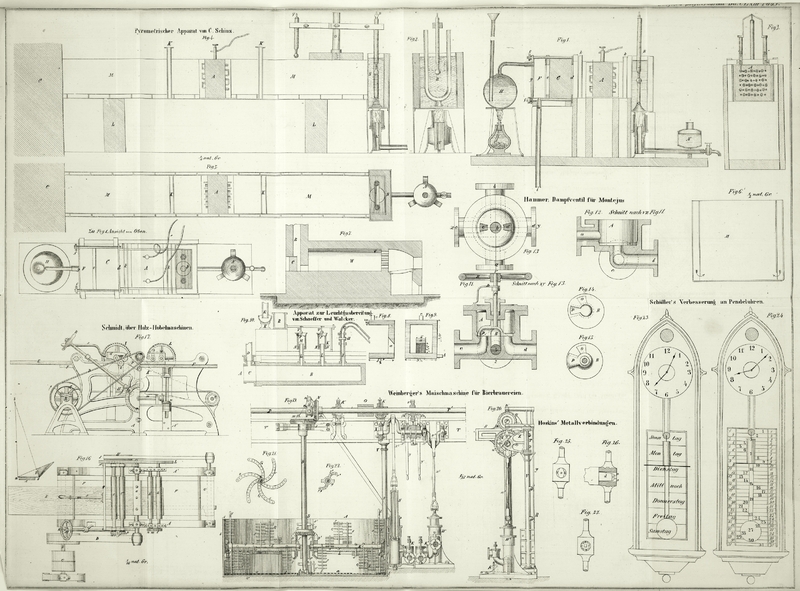

Mit einer Abbildung auf Tab. V.

Schaeffer und Walcker, Darstellung von

Hydro-Carbon-Gas.

Seit langer Zeit hat man sich bemüht, das durch Zersetzung des Wassers erhaltene

Wasserstoffgas, welches bei seiner Verbrennung hohe Hitze, aber keine Leuchtkraft

giebt, so mit Kohle oder kohlenwasserstoffhaltigen Stoffen zu mischen oder zu

verbinden, daß dasselbe als Leuchtgas zur Benutzung gelangen konnte. – Der

größte Theil der vielen zu diesem Zweck gemachten Vorschläge und genommenen Patente

bestand in einer mechanischen Mischung des Wasserstoffes mit Dämpfen von

Kohlenwasserstoffen; man erhielt allerdings Gemische, welche leuchtende Flammen

gaben, die aber den Hauptvortheil der Gasbeleuchtung – das Leiten durch

Röhren auf weite Strecken – nicht ertrugen, sondern durch eintretende

Condensation ihre Leuchtkraft wieder verloren. Andere Verfahren machten wiederum für

jede Flamme besonders zu regulirende Apparate erforderlich. Wenige Techniker

versuchten zur Erreichung des ZielesWasserstoff mit Kohlenstoff zu verbinden; unter ihnen

waren Jobard, Selligue, White und le Prince diejenigen, welche auf diese Weise die besten Resultate

erhielten, ohne im Allgemeinen einen günstigen Erfolg erreicht zu haben; denn die

Methoden waren praktisch schwer durchzuführen.

Den Herren Schaeffer und Walcker in Berlin ist es jetzt vollkommen gelungen, aus dem Wasser in

Verbindung mit den billigsten kohlenwasserstoffhaltigen Materialien, als Theer,

Harz, Erdöl etc. ein Leuchtgas zu erzeugen, welches in den verschiedensten

Beziehungen einen Vorzug vor dem Steinkohlengase hat. Das neue Gas, Hydro-Carbon-Gas genannt, welches nach

seiner directen Ausleitung aus dem Gasometer mit vollster Leuchtkraft brennt, und

sich nach jeder Entfernung hin leiten läßt, hat dem Leuchtgas aus Steinkohlen

gegenüber nach Angabe der Erfinder folgende Vortheile: 1) die Darstellung ist eine

einfache und leichte; die Retorten werden nicht geöffnet, um entleert und gefüllt zu

werden, sondern die Entwickelung geht in ununterbrochener Weise fort, und es kann

nach Belieben jeden Augenblick damit aufgehört und begonnen werden; 3) die benutzten

Materialien werden bei der Gasbereitung vollständig aufgenutzt, ohne sonstige

Nebenproducte zu erzeugen, auch sind die Materialien frei von Schwefelverbindungen,

weßhalb die bei der Steinkohlengasbereitung nöthigen umständlichen. Reinigungen und

dadurch erforderlichen Reinigungsapparate fortfallen; 3) das Hydrocarbongas hält

sich in dem Gasometer und in den Röhren wochenlang in jeder Temperatur, ohne an

Kraft zu verlieren; 4) das Gas ist frei von jeder schädlichen Verbindung und wirkt

deßhalb bei der Konsumtion nicht nachtheilig auf polirte Metalle, Vergoldungen,

Tapeten, Pflanzen und andere Stoffe, wie dieß bei Steinkohlengas der Fall ist; 5)

die Leuchtkraft des Gases ist mehr als doppelt so groß als die des Steinkohlengases,

trotzdem der Verbrauch nur 2/3 so stark ist; es eignet sich deßhalb besonders zur

Beleuchtung von Zimmern, Sälen, Theatern etc., da in Folge des geringeren Consums,

bei größerer Helligkeit, weniger Verbrennungsproducte entstehen, und die zuweilen

unerträgliche Hitze und die sonstigen Unannehmlichkeiten des gewöhnlichen

Leuchtgases bedeutend vermindert werden; 6) die Herstellungskosten stellen sich

billiger als die des Steinkohlengases. Eine Retorte in der Größe der bis jetzt

üblichen Gasretorten von 8 1/2 Fuß Länge liefert in 24 Stunden 8–9000

Kubikfuß Gas.

Aus den angeführten Punkten ergeben sich für die praktische Anwendung im Großen

folgende Resultate: die Einfachheit der Herstellung, sowie der dazu nöthigen

Apparate (Retorte, Abkühlungsvorrichtung und Gasometer), lassen die Gasbeleuchtung

leicht und bequem für kleinere Anlagen, für Fabriken, Eisenbahnstationen und dergleichen

einführen, wo Steinkohlengas nicht rentiren würde. Das Nichtverderben des Gases

gestattet, durch einmaliges Arbeiten sich auf mehrere Wochen Gas vorräthig zu

machen, in Zeiten, wo wenig gebraucht wird. Für Gegenden, in welchen Steinkohlen zur

Gasbeleuchtung fehlen, ist durch das Hydro-Carbon-Gas dem Mangel

abgeholfen. Bereits bestehenden Steinkohlengasanstalten ist durch das

Hydro-Carbon-Gas ein leichtes und bequemes Mittel geboten, auf billige

Weise die Qualität ihres Gases zu vergrößern, wozu ihnen bis jetzt nur die theuren

Cannel- (Boghead-) Kohlen zu Gebote standen, währendwärend sie hier ihren eigenen Theer verwenden können. Ganz besonders geeignet ist

das Gas zum Comprimiren, zur Erleuchtung von Eisenbahnwagen, Dampfschiffen etc.

Außerordentliche Vortheile gewährt das Verfahren in Gegenden, wo Schieferkohle,

Braunkohle, Torf in Menge vorhanden sind, indem diese Materialien direct vergast und

die Gase mit den bedeutenden Theerproducten gleichzeitig mit dem Wasserstoffgas in

Hydro-Carbon-Gas verwandelt werden. Die günstigsten Resultate in

dieser Beziehung liegen bereits vor, namentlich in der Fabrik von Wiesmann u. Co. in Beuel bei

Bonn, wo direct die dort in so großer Menge vorhandene Schieferkohle zur Herstellung

von Hydro-Carbon-Gas verwendet wird; beispielsweise werden in diesem

Etablissement aus einem Centner Schieferkohle circa 1000

Kubikfuß des vorzüglichsten Leuchtgases gewonnen.

Mit dem neuen, bereits in sämmtlichen Staaten Europas patentirten Verfahren, lösen

die Erfinder die an die Gasbeleuchtung gestellte Aufgabe, auf einfache Weise aus

billigen Materialien das schönste und hellste Licht, welches je durch Leuchtgas

hervorgebracht worden, zu erzeugen.

Die Theorie dieses von den Chemikern Baldamus und Grüne erfundenen Verfahrens, dessen Durchführung und

Ausbeutung die HHrn. Schaeffer und Walcker übernommen haben, besteht darin, daß Wasserdampf in Gegenwart von

flüssigen Kohlenwasserstoffen in der Rothgluth sich so zersetzt, daß der in jenem

enthaltene Wasserstoff nicht als solcher, sondern in Verbindung mit Kohlenstoff als

leuchtender Kohlenwasserstoff sich entwickelt. Die Zersetzung ist dabei folgende:

der flüssige Kohlenwasserstoff entbindet in der hohen Temperatur zuvörderst das als

Leuchtgas bekannte Gasgemisch, wie bei der gewöhnlichen trockenen Destillation,

unter Abscheidung des stets im Ueberschusse darin enthaltenen Kohlenstoffs; mit

einem Theile des letzteren zersetzt sich der Wasserdampf, Kohlenoxyd (nebst wenig

Kohlensäure) und Wasserstoff liefernd, während der andere Theil des Kohlenstoffs

sich mit diesem freiwerdenden Wasserstoff im Entbindungsmoment zu

Einfach-Kohlenwasserstoff vereinigt; dieser, sowie das aus dem flüssigen

Kohlenwasserstoff anfangs als Leuchtgas abgeschiedene Gasgemisch, sättigen sich mit

den (im angewandten, noch unzersetzten flüssigen Kohlenwasserstoff enthaltenen)

verschiedenen flüchtigen Kohlenwasserstoffen zu permanentem Leuchtgas.

Die praktische Durchführung dieser Theorie ist vielfach angestrebt worden, ohne

bisher zufriedenstellende Resultate geliefert zu haben. Der Grund davon war

hauptsächlich der, daß man die Zersetzung des Wasserdampfs und des

Kohlenwasserstoffs nicht zu gleicher Zeit und in einem

Raume vornahm, sondern meistens den Wasserdampf zuvorderst über glühenden Kohlen

zersetzte, und das sich entwickelnde Wasserstoffgas dann erst mit den

Kohlenwasserstoff-Dämpfen in Berührung brachte, wie dieß auch bei dem

Verfahren von Selligue geschieht.

Der Apparat der HHrn. Schaeffer und Walcker zur praktischen Durchführung dieser Theorie ist ein sehr

einfacher, und hat sich an allen Orten, wo er bisher aufgestellt wurde, bewährt.

Eine in einem Ofen liegende Retorte B (Fig. 10), mit Kopf C und Rohr D zum Abführen

des sich entwickelnden Gases, ist bei L mit zwei Stutzen

versehen, welche oberhalb des Ofens die Behälter K

tragen, durch deren Boden die Verlängerungen der Stutzen 4–5 Zoll

hineinragen. Ueber diese Verlängerungen sind Glocken P

gestulpt, welche durch Bajonnetverschluß bei O gehalten

werden. Der untere Rand dieser Glocken ist bei N, N

durchlöchert. Es bildet sich auf diese Weise ein Flüssigkeits- und

Sicherheitsabschluß, wenn in die Behälter K Flüssigkeit

tropft, und es ist leicht, jederzeit zu den Zugängen der Stutzen zu gelangen. Ein

dritter Stutzen I steht durch Hahn H und Rohr G mit einem neben

der Retorte im Zug des Ofens eingemauerten Rohr in Verbindung, welches vorn aus dem

Ofen herausragt und mit einem Siphon versehen ist. Wasser, welches in den letzteren

tropft, wird in dem Rohr zu Dampf, und tritt als solcher durch G und H bei I in die Retorte. E ist das

verlängerte, wieder abwärts fallende Rohr D: F ist ein

Theer- resp. Wasserverschluß. Ein Behälter R

nimmt die zur Gasbereitung bestimmten Kohlenwasserstoffe auf, um dieselben durch ein

Rohr mit Hähnen T zu den Behältern K und somit in die Retorte zu leiten. Hat man feste oder

zähflüssige Kohlenwasserstoffe zu verarbeiten, so läßt sich der abgehende Zug vom

Ofen so leiten, daß der Behälter R erwärmt wird.

Die Gasbereitung mit diesem Apparat ist eine sehr einfache. Die Retorte wird mit

Kohks, Eisen- oder Chamottestücken gefüllt, geschlossen und bis zur Rothgluth

erhitzt; läßt man dann durch die Hähne T flüssigen

Kohlenwasserstoff und durch G und H Wasserdampf eintreten, so entwickelt sich ein Leuchtgas, dessen

Leuchtkraft diejenige des Steinkohlengasesum mehr als das Dreifache übertrifft. Durch den Zutritt

von mehr oder weniger Wasser läßt sich übrigens die Leuchtkraft des erzeugten Gases

beliebig stellen.

Tafeln