| Titel: | Ueber die Bestimmung des Schwefelgehaltes in Eisen und Eisenerzen; von V. Eggertz, Professor an der Bergschule zu Fahlun. |

| Fundstelle: | Band 164, Jahrgang 1862, Nr. LIII., S. 187 |

| Download: | XML |

LIII.

Ueber die Bestimmung des Schwefelgehaltes in

Eisen und Eisenerzen; von V.

Eggertz, Professor an der Bergschule zu Fahlun.

Aus den Jern Contorets Annaler 1860, vom

Bergingenieur Dr. F. M.

Stapff zu Fahlun mitgetheilt in der berg- und hüttenmännischen Zeitung, 1862,

Nr. 10 u. 11.

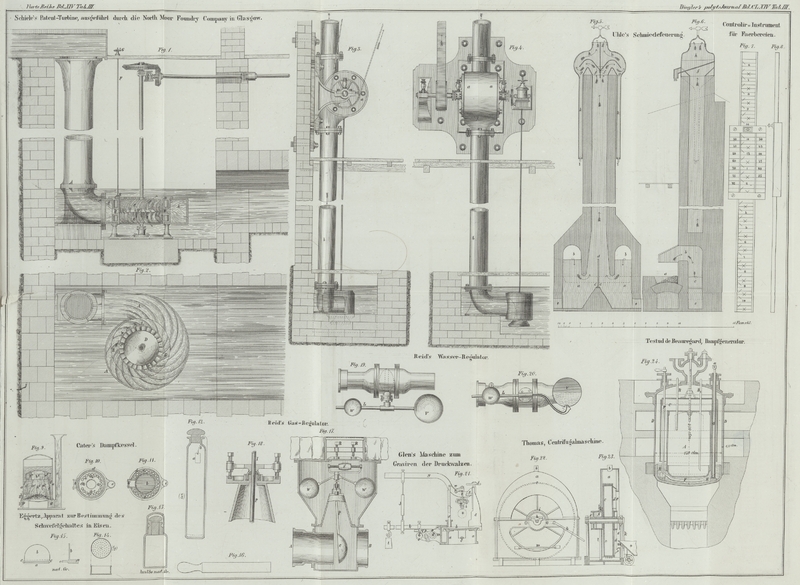

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Eggertz, über die Bestimmung des Schwefelgehaltes in Eisen und

Eisenerzen.

Da so kleine Schwefelmengen, wie einige Hunderttheile eines Procentes, veranlassen

können, daß eine Eisensorte, wenn auch im Uebrigen von bester Beschaffenheit, in

Folge von Rothbruch für den einen oder anderen Zweck untauglich wird, so scheint es

von besonderem Gewicht, sowohl mit genügender wissenschaftlicher Genauigkeit, als

mit für praktische Bedürfnisse nöthiger Leichtigkeit und Schärfe den Schwefelgehalt

in Eisen und Eisenerzen bestimmen zu können. Da indessen die für diesen Zweck

gewöhnlich angewandten Methoden (besonders die praktischen) allzuviel zu wünschen

übrig lassen, so habe ich während vieler Jahre an Verbesserungen in dieser Beziehung

gearbeitet, und erlaube mir hier die bisher gewonnenen Erfahrungen mitzutheilen.

A. Bestimmung des Schwefelgehaltes durch Chlorbaryum.

1. Eisen. – 5 Grm. Eisen, welches ein Metallsieb

mit höchstens 0,2 Dec. Linien weiten Oeffnungen passirt hat, wird zu einer Lösung

von 10 Grm. chlorsaurem Kali in 200 Kub. Centim. WasserDa es selten möglich ist, absolut schwefelsäurefreie Reagentien und Wasser zu

bekommen, so darf man bei der Schwefelprobe auf Eisen nicht unterlassen,

diese besonders zu prüfen, welches am leichtesten so geschieht, daß man 10

Grm. chlorsaures Kali, 200 Kub. Centim. Wasser und 60 Kub. Centim. Salzsäure

mischt, und die Mischung im Wasserbade zur Trockniß treibt. Dann setzt man 5

Kub. Centim. Salzsäure zu, sammt 150 Kub. Centim. Wasser, fällt mit 2 Kub.

Centim. gesättigter Chlorbaryumlösung und bestimmt den schwefelsauren Baryt.

Dessen Gewicht wird dann von dem der Niederschläge subtrahirt, welche man

bei der Schwefelprobe auf Eisen erhält. gesetzt wozu man sich eines Bechers von 500 Kub. Centim. Fassungsraum

bedient. Dieser wird mit einer gewölbten Glasscheibe bedeckt, und der Inhalt auf

einer Sandcapelle zum völligen Sieden erhitzt, worauf 60

Kub. Centim. Salzsäure von 1,12 spec. Gewicht allmählich zugesetzt werden. Die

Salzsäure fügt man am besten aus einer Bürette anfangs tropfenweise zu, weil

außerdem eine starke Gasentwickelung stattfindet. In selbem Grad, als diese

Entwickelung sich vermindert, können größere Quantitäten der Säure auf einmal

zugesetzt werden. Innerhalb ungefähr 1/2 Stunde, während welcher Zeit die Lösung im

vollen Sieden erhalten wird, damit kein Schwefelwasserstoffgas entweicht, pflegt man

die Säure zusetzen und das Eisen lösen zu können. Darauf läßt man die Flüssigkeit

noch 5 bis 10 Minuten gelinde kochen.

Dabei bleiben Kohle und ein Theil der Kieselsäure ungelöst zurück, oft auch eine

braune stockige oder pulverige Substanz, welche Eisenoxydhydrat gleicht, und aus

einem humusartigen, aus der Kohle des Eisens gebildeten Product besteht. Während des

Lösens sondert sich mitunter etwas Schwefel ab, welcher auf der Oberfläche der

Lösung schwimmt. Sowohl um diesen Schwefel zu oxydiren, als um die große Masse Chlor

und Salzsäure zu

entfernen, welche in der Lösung sich befindet, wird diese im Wasserbad zur Trockniß

abgedampft, nachdem man die Seiten des Bechers und das Deckglas mit der

Spritzflasche abgespült und das Deckglas gegen Papier vertauscht hat. Ist auf der

Oberfläche der Flüssigkeit viel Schwefel sichtbar, so wird das Deckglas nicht eher

gegen Papier vertauscht, als bis der Schwefel verschwunden ist. Hat die Lösung

Syrupconsistenz angenommen, so wird das Eintrocknen durch fleißiges Umrühren mit

einem Glasstab unterstützt. Zu der eingetrockneten Masse werden 10 Kub. Centim.

Salzsäure und 30 Kub. Centim. Wasser gesetzt, worauf man die Mischung auf dem

Wasserbad stehen läßt, bis alle Eisenchloridkrystalle gelöst sind. Ein wenig mehr

Wasser (etwa 20 Kub. Centim.) wird zugesetzt, und das Ungelöste auf einem sorgfältig

eingelegten Filter gesammelt und vollständigst mit heißem Wasser gewaschen. Während

des Waschens lösen sich organische Stoffe und werden oft wieder ausgefällt, wenn sie

mit der sauren Lösung in Berührung kommen; beim Umrühren und Kochen der Flüssigkeit

aber lösen sie sich gewöhnlich wieder. Das letzte Waschwasser darf nicht sauer

schmecken oder, abgedunstet und auf Platinblech geglüht, einen beachtenswerthen

Fleck hinterlassen.

Das Filtrat, dessen Volum etwa 150 Kub. Centim. betragen muß, wird hastig zum Kochen

erhitzt und mit 2 Kub. Centim. einer gesättigten

Chlorbaryumlösung versetzt (diese Menge ist ausreichend zur Fällung der

Schwefelsäure von 0,1 Grm. Schwefel). Nach der Abkühlung werden 5 Kub. Centim.

Ammoniak von 0,95 spec. Gewicht zur Mischung gefügt, diese wohl mit einem Glasstab

umgerührt und wenigstens 24 Stunden in gewöhnlicher Temperatur stehen gelassen. Dann

wird die Lösung so vollständig wie möglich auf ein Filter von nicht zu dünnem Papier

gethan und der Niederschlag im Becher mit etwa 20 Kub. Centim. kaltem Wasser

übergossen, umgerührt und sich absetzen gelassen. Braucht man hierzu heißes Wasser,

ohne vorherigen Zusatz einiger Tropfen Salzsäure, so fällt leicht etwas Eisenoxyd.

Das Klare wird wiederum auf das Filter gebracht und dasselbe Verfahren einigemal mit

kaltem, dann 3- bis 4mal mit kochendem Wasser erneuert, weil sonst der

schwefelsaure Baryt durch das Filter geht, auf dem man nun den Niederschlag sammelt

und sorgfältig mit heißem Wasser wäscht. Die letzten durchlaufenden Tropfen des

Waschwassers dürfen beim Abdunsten auf einem Uhrglas einen kaum merkbaren weißen

Ring hinterlassen. Der Niederschlag wird getrocknet, geglüht und gewogen. Sollte er

von Eisenoxyd roth gefärbt seyn, so wird er mit ein wenig Salzsäure übergossen, auf

dem Wasserbad zur Trockniß gebracht, dann ein Paar Tropfen Säure und Wasser

zugesetzt. Er wird wiederum aufs Filter genommen, gewaschen, getrocknet, gewogen.

Hat der Niederschlag

nur einen schwachen Stich in Roth, welches oft der Fall ist, so ist diese Operation

überflüssig.

100 Theile schwefelsauren Barytes enthalten 34,3 Theile Schwefelsäure oder 13,72

Thle. Schwefel. Wurden 5 Grm. Eisen zur Probe verwandt, so entspricht ein jedes

0,001 Grm. schwefelsauren Barytes 0,00274 Proc. Schwefel.

2. Eisenerz. – 5 Grm. im Achatmörser äußerst fein

geriebenes Erz werden mit chlorsaurem Kali und Salzsäure auf gleiche Weise

behandelt, wie für Eisen angegeben wurde. Nach dem Eindampfen zur Trockniß und

Behandlung mit Salzsäure und Wasser können die ungelösten Substanzen aus Sulfaten

von Blei, Kalk, Baryt und Strontian sammt Kieselsäure und unzersetzter Bergart

bestehen.

Durch fleißiges Umrühren und Filtriren der warmen Flüssigkeit können jedoch die

ersteren beiden Salze größtentheils mit in Lösung gebracht werden. Das Filtriren

geschieht durch dickes Papier, um die fein gepulverte Bergart vor dem Durchlaufen zu

hindern. Wenn das Klare der Lösung aufs Filter gegossen ist, setzt man zum

Ungelösten 5 Kub. Centim. Salzsäure und 15 Kub. Centim. Wasser, und hält dieß unter

oft erneuertem Umrühren wenigstens 2 Stunden lang auf einem kochenden Wasserbad,

wobei der schwefelsaure Kalk sich vollständig zu lösen pflegt. Das Ungelöste wird

sodann mit heißem Wasser abgewaschen. Ehe man es aufs Filter nimmt, wird ein

besonderer Becher untergesetzt, in Rücksicht auf die Neigung des Erzes, durch das

Filter zu gehen.

Die Fällung der Schwefelsäure aus der Lösung geschieht wie oben angegeben. Nach dem

Zusetzen des Chlorbaryums und Erkalten der Lösung bringt man 10 Kub. Centim.

Ammoniak dazu.

Um das schwefelsaure Bleioxyd zu lösen, welches möglicherweise beim Ungelösten sich

befinden kann, nimmt man letzteres vom Filter in einen Becher (mit einer

Federfahne), in den man 10 Kub. Centim. concentrirtes essigsaures Ammoniak gegossen

hat. Nach fleißigem Umrühren und Erwärmung auf dem Wasserbade wird die Lösung so

vollständig wie möglich auf ein Filter gegossen und dann ein wenig mehr essigsaures

Ammoniak zugesetzt. Dieß Verfahren wird wiederholt, bis einige Kub. Centim. der

Lösung, angesäuert mit etwas Essigsäure oder Salzsäure, beim Erwärmen von

Chlorbaryum nicht getrübt werden. Das Filtrat wird verdünnt, schwach angesäuert und

die Schwefelsäure mit Chlorbaryum nach Obigem ausgefällt.

Nach Entfernung des schwefelsauren Bleioxydes können beim Ungelösten noch

schwefelsaure Salze von Baryt und Strontian sich befinden – wiewohl solche in

schwedischen Eisenerzen noch nicht angetroffen seyn dürften. Um diese zu zerlegen,

wird der Rückstand getrocknet, geglüht und gewogen, dann mit der fünffachen Menge

wasserfreien kohlensauren Natrons geschmolzen. Die Masse wird sodann mit Wasser

ausgelaugt, (während Digerirens auf dem Wasserbad) aufs Filter genommen und mit

heißem Wasser gewaschen. Aus der Lösung, welche kieselsaures, kohlensaures und

schwefelsaures Natron enthält, wird die Kieselsäure durch Zusatz von Salzsäure und

Eindunsten zur Trockniß im Wasserbad abgeschieden; nach dem Abfiltriren derselben

wird die Lösung mit Chlorbaryum auf angegebene Weise gefällt.

Um zu erfahren, ob ein Eisenerz Gyps oder andere lösliche Sulfate enthält, werden 5

Grm. desselben mit 20 Kub. Centim. Salzsäure und 60 Kub. Centim. ausgekochtem Wasser

3 Stunden lang auf dem Wasserbad behandelt unter fleißigem Umrühren. Die abfiltrirte

Lösung wird mit Chlorbaryum und 15 Kub. Centim. Ammoniak versetzt. – Von im

Erz befindlichem Schwefelkies, Bleiglanz oder Kupferkies werden bei dieser Operation

nur Spuren oder keine Schwefelsäure gebildet.

Um die Zuverlässigkeit vorstehender Methode zu prüfen, wurden

folgende Versuche angestellt:

1) Schwefeleisen, das gewöhnliche Material zur Bereitung von Schwefelwasserstoff,

wurde unter Kochen (mit chlorsaurem Kali, Salzsäure und Wasser) auf angeführte Weise

in einem Kolben gelöst, von welchem ein Glasrohr in eine Lösung von schwefelsaurem

Kupferoxyd führte. In der Lösung war nicht die geringste Fällung oder Färbung von

Schwefelkupfer wahrnehmbar; mithin kann man sicher seyn, daß kein Schwefelverlust

beim Lösen des Roheisens, Schmiedeeisens oder Erzes auf diese Weise entstehen

kann.

Als der Versuch erneuert wurde, mit der Abänderung, daß die Lösung des chlorsauren

Kalis im Wasser beim Zusatz der Salzsäure nicht in vollem Kochen gehalten wurde,

trübte sich die Kupferlösung, woraus die Nothwendigkeit, die Lösung in vollem Kochen

zu erhalten, hervorgeht.

2) Schwefeleisen, in demselben Apparate mit Königswasser (aus gleichen Theilen

Salpetersäure und Salzsäure bestehend) behandelt, erforderte eine gleichförmigere

Wärme und stärkeres Kochen, damit kein Kupfer gefällt wurde.

Da außerdem die Lösung des Eisens mit chlorsaurem Kali rascher geht, und die

Gegenwart der Salpetersäure nachtheilig ist, sowohl beim Auflösen der auf dem

Wasserbad getrockneten Masse (in Folge der Bildung von basisch-salpetersaurem

Eisenoxyd), als beim nachherigen Fällen der Lösung durch Chlorbaryum, so scheint der

Anwendung des chlorsauren Kalis der Vorzug zu gebühren.

3) 1 Grm. reiner Schwefelkies wurde auf angegebene Weise behandelt, wobei der Anfangs

ausgeschiedene Schwefel beim Einengen der Flüssigkeit auf dem Wasserbade sich völlig

löste. Beim Fällen mit Chlorbaryum wurde dann genau so viel schwefelsaurer Baryt

erhalten, als dem Schwefel im Kiese entsprach.

4) Viele Versuche wurden angestellt mit den Filtraten von Eisenlösungen von

Schwefelproben, welche nach mehrtägigem Stehen zum Kochen erhitzt und sodann mit 1

Kub. Centim. einer Lösung von schwefelsaurem Natron in Wasser (mit 0,0001 Grm.

Schwefel entsprechender Schwefelsäure) versetzt wurden. Nach 24 Stunden wenigstens

war ein geringer Niederschlag entstanden, welches beweist, daß die Schwefelsäure aus

den Eisenproben richtig gefällt war. Der geringe Niederschlag zeigt sich am

deutlichsten, wenn ein Glasstab kreisförmig auf dem Boden des Bechers herumgeführt

wird, wobei der schwefelsaure Baryt in einem kleinen Wirbel aufsteigt und sodann in

einem Punkte niederfällt. 50 Kub. Centim. der erwähnten Lösung von schwefelsaurem

Natron wurden auch zu Filtraten von Eisenproben gesetzt und das richtige Gewicht

schwefelsauren Barytes wieder erhalten. – Befanden sich in den Filtraten 10

Kub. Centim. freier Salzsäure anstatt 5, so dauerte es mitunter zwei Tage, ehe die

Fällung von 1 Kub. Centim. der schwefelsäurehaltigen Lösung sichtbar wurde. Hat man

also mehr als 5 Kub. Centim. freier Salzsäure in Lösung, so muß man für jeden

überschüssigen Kub. Centim. (zu der mit Chlorbaryum versetzten und dann erkalteten

Lösung) 1 Kub. Centim. caustisches Ammoniak von 0,95 spec. Gewicht setzen, wodurch

die Salzsäure ungefähr neutralisirt wird. Leichter als in einer Eisenlösung entsteht

der Niederschlag, wenn zu einer Mischung von 150 Kub. Centim. Wasser und 5 Kub.

Centim. Salzsäure 1 Kub. Centim. der schwefelsäurehaltigen Lösung gesetzt wird,

wodurch angedeutet wird, daß das Eisenerz das Entstehen der Fällung erschwert.

5) Bei mehreren Versuchen, lange Zeit auf einem Filter schwefelsauren Baryt zu

waschen, sowohl mit heißem als kaltem Wasser, zeigte es sich als unmöglich, beim

Abdunsten eines Tropfen Waschwassers auf Glas, dieß fleckfrei zu erhalten. Einige

Tropfen Chlorbaryumlösung sammt etwas Salzsäure zum Filtrat gesetzt, bewirkten beim

Erwärmen stets einen geringen weißen Niederschlag. Deßhalb darf das Waschen nicht

länger fortgesetzt werden, als bis ein auf einem Uhrglas verdampfter Tropfen

Waschwasser einen kaum merklichen weißen Ring hinterläßt.

6) 4,9 Grm. reiner kohlensaurer Kalk und 0,1 Grm. Schwefelkies der fraglichen

Lösungsmethode unterworfen, gaben beim Abdunsten im Wasserbad eine völlig klare

Lösung. Nach dem Eintreiben zur Trockniß wurden 6 Kub. Cent. Salzsäure und 30 Kub. Cent. Wasser

zugesetzt, wobei eine bedeutende Gypsmasse entstand. Nachdem die Lösung 1 Stunde

lang in dem Wasserbade geblieben war, wurde mehr Wasser zugesetzt, wobei sich der

Gyps völlig löste.

0,1 Grm. Gyps werden bei fleißigem Umrühren während 1/2 Stunde in dem Wasserbad von 2

Kubikcent. Salzsäure und 4 bis 6 Kubikcent. Wasser (auch von 10 Kub. Cent.

essigsauren Ammoniaks) gelöst, wonach die Lösung nach Belieben mit Wasser verdünnt

werden kann, ohne daß Gyps gefällt wird.

7) 0,5 Grm. Bleiglanz wurden gleicher Weise völlig gelöst, und dann die Lösung auf

dem Wasserbade zur Trockniß eingedampft. Ein wenig Wasser wurde zugesetzt, um

Chlorkalium auszuziehen, worauf dieß abgegossen wurde. Das schwefelsaure Bleioxyd

wurde sodann völlig in 20 Kub. Cent. essigsauren Ammoniaks gelöst, mit der vorher

abgegossenen Lösung vereint und mit essigsaurem Baryt gefällt, wozu ein wenig freie

Essigsäure gefügt war. Der schwefelsaure Baryt, welcher wog so viel er sollte, war

grau gefärbt, wurde aber ohne Gewichtsänderung durch lang anhaltendes und starkes

Glühen bei Luftzutritt lichter.

0,1 Grm. schwefelsaures Bleioxyd wird ohne Erwärmung in 2 Kubikcentimeter essigsaurem

Ammoniak (durch Versetzen von Ammoniak von 0,95 spec. Gewicht mit concentrirter

Essigsäure bis zu schwach saurer Reaction) gelöst, und Chlorblei noch leichter. Die

Lösung kann sodann mit Wasser verdünnt werden, ohne daß eine Fällung entsteht.

0,1 Grm. schwefelsaures Bleioxyd wird bei fleißigem Umrühren auf dem Wasserbad binnen

1/2 Stunde in 4 Kubikcent. Salzsäure (von 1,12 spec. Gewicht), verdünnt mit 12 Kub.

Cent. Wasser, gelöst, beginnt aber beim Abkühlen der Flüssigkeit auf 60 bis

70° C. auszukrystallisiren.

8) Als 4,7 Grm. Eisenerz von bekanntem Schwefelgehalte mit 0,1 Grm. Schwefelkies, 0,1

Grm. Bleiglanz und 0,1 Grm. Gyps gemischt und so behandelt wurden, wie für die

Schwefelprobe auf Eisenerz angegeben ist, wurde genau die richtige Menge

schwefelsauren Barytes erhalten. Der Niederschlag aus der Lösung in essigsaurem

Ammoniak wog nur einige Milligramme.

9) Zu einer Lösung von etwas Wasserglas in Wasser, angesäuert mit Salzsäure, wurde

eine genau titrirte Lösung von schwefelsaurem Natron in Wasser und sodann

Chlorbaryum gesetzt. Aus dem Gewicht des erhaltenen schwefelsauren Barytes ergab

sich, daß gelatinöse Kieselsäure in saurer Lösung nicht störend auf diese Proben

einwirkt.

10) 0,1 Grm. reiner Quarz wurde mit 0,5 Grm. wasserfreier Soda im Platintiegel

geschmolzen. Die Masse löste sich ohne Erwärmung völlig in 5 Kub. Cent. Wasser, und die

Flüssigkeit erhielt sich auch auf dem Wasserbade klar.

11) 0,1 Grm. schwefelsaurer Baryt wurde im Platintiegel mit 0,5 Grm. wasserfreier

Soda geschmolzen, die Masse mit heißem Wasser behandelt, aufs Filter genommen und

gewaschen. Der auf dem Filter befindliche kohlensaure Baryt wurde geglüht, und löste

sich sodann ohne den geringsten Rückstand in verdünnter Salzsäure. Schwefelsaurer

Strontian, auf gleiche Weise behandelt, verhielt sich eben so. Hieraus folgt also,

daß diese beiden Salze völlig durch Schmelzung mit kohlensaurem Natron zerlegt

werden können.

B. Bestimmung des Schwefelgehaltes vermittelst Silberblech.

I. Eisen. – 0,1 Grm. Roheisen, Schmiedeeisen oder

Stahl in Feilspan verwandelt oder im Stahlmörser pulverisirt und dann durch ein

Metallsieb mit Löchern von höchstens 0,2 Dec.-Linien gesiebt, wird

(vermittelst eines Glastrichters oder glatten Papieres) in eine Flasche von ungefähr

5 Dec.-Zoll Höhe und 1 Dec.-Zoll Durchmesser (Fig. 12) gebracht, in die

man zuvor 1 Grm. Wasser und 0,5 Grm. concentrirter Schwefelsäure oder 1,5 Grm.

Schwefelsäure von 1,23 spec. Gew., deren Volum (1,3 Kubikcentim.) auf der Flasche

durch einen Strich angemerkt ist, gegossen hat.

Ein blank gescheuertes Silberblech (0,6 Dec.-Zoll breit und wenigstens 0,03

Dec.-Zoll dick, mit Loch am einen Ende), bestehend aus 75 Theilen Silber und

25 Theilen Kupfer (Münzlegirung der schwed. 1 Rsdr.-Stücke) wird schleunigst an einem feinen Metalldraht, am liebsten

Silber oder Platin so eingehangen, daß das Blech ein wenig unter den Hals der

Flasche zu sitzen kommt, worauf ein Pfropf eingesetzt wird, der den Draht

festklemmt, ohne völlig dicht zu schließen. Die Flasche bleibt 15 Minuten in

gewöhnlicher Zimmertemperatur stehen, worauf man das Blech herausnimmt.

Enthielt das Eisen Schwefel, so ist das Silberblech vom Schwefelwasserstoffgas

gefärbt, welches bei der Lösung des Eisens in der verdünnten Schwefelsäure

entwickelt wurde. Je nach dem verschiedenen Schwefelgehalt des EisensDas dem Schwefel so ähnliche höchst seltene Selen bewirkte, mit Eisen

zusammengeschmolzen, gleichfalls eine blaue Farbe auf Silberblech. –

Arsenik, Antimon und Phosphor im Eisen wirken bei diesen Proben nicht

ein. geht die Farbe des Bleches in Messinggelb, Tombakbraun, Blaubraun und Blau

über, welche Farben genauer auf die Weise bestimmt worden sind, daß man die Farbe eben

gescheuerten Silberbleches 1 nannte, die messinggelbe 2, die tombakbraune 3, die

blaue 4, wobei mit einem Decimalbruch Zwischengrade ausgedrückt werden: z.B. mit

2,₅, wenn die Farbe mitten zwischen 2 und 3 zu liegen scheint, mit

3,₁, wenn das Blech zu 1/10 blau ist, mit 3,₅, wenn es eben so blau

als braun ist; 3,₉, wenn nur eine Kleinigkeit der braunen Farbe wahrzunehmen

ist. – Als Normalfarbe für 2 ist mit Sandsteinpulver auf einem Striegel eben

gescheuertes sogenanntes gelbes Metall angenommen (bestehend aus 60 Kupfer und 40

Zinn). Für die Farbe 3 glückte es nicht, eine passende Metalllegirung aufzufinden.

Tombak, bestehend aus 85 Kupfer und 15 Zink, kann die

richtige Farbe angeben, ist aber frisch gescheuert zu licht und nimmt mit der Zeit

gern eine bläuliche Farbe an. Es hat sich am besten bewährt, für die fragliche Farbe

ein Silberblech anzuwenden, welches während des Lösens von schwefelhaltigem Eisen in

der Flasche gehangen hat, bis es so braun wie möglich geworden ist, und eine Spur

von blaubrauner Farbe sich zu zeigen beginnt, worauf es herausgenommen und in einem

kleinen verkorkten Glasrohre aufbewahrt wird. Die Farbe Nr. 4 gleicht jener einer

blau angelaufenen Uhrfeder. Ist der Schwefelgehalt sehr groß, so geht dann diese

Farbe in licht Blaugrau über. – Dadurch, daß man das Silberblech horizontal

über einer mit Schwefelwasserstoffammoniak gefüllten Flasche hin- und

herführt, kann man leicht jede beliebige Farbennummer herstellen.

Um bei den Schwefelproben richtige Farben auf den Silberblechen zu erhalten, ist es

nothwendig, daß gewisse Vorsichtsmaßregeln beachtet werden. – Das Blech wird

aufs genaueste dadurch gereinigt, daß man es mit

aufgelegtem Papier zwischen den Fingern auf einem Stück weichen Leders, welches mit

Heftstiften oder Leim auf Holz (als ein Striegel) befestigt ist, hin- und

herführt. Das Leder wird reichlich mit Sandstein- oder Schleifsteinpulver,

durch den feinsten Flor gesiebt, bestreut. Dann wird das Blech sorgfältig zwischen

einem Filtrirpapier getrocknet, wobei alle Berührung mit den Fingern vermieden wird.

– Zum Scheuern des Bleches auf dem Striegel kann man dasselbe a (Fig. 15) in einen kleinen

Rahmen von Eisenblech einschieben, dessen zwei Seiten (c,

c) niedergebogene, wenig divergirende Kanten zum Festhalten des Bleches

besitzen. b ist ein Griff, gebildet durch Biegung des

Bleches.

Hat das Blech durch Weißsieden oder Poliren eine Oberfläche von reinerem Silber

erhalten, so muß dieselbe sorgfältig abgeschliffen werden, da ein reineres Silber

weniger empfindlich für die Einwirkung des Gases ist. Außerdem fehlt es nicht an

Beispielen, daß Münzsilber Bleche von geringerer Homogenität gegeben hat, deren

kupferreichere Partien rascher eine blaue Farbe angenommen haben. Deßhalb muß man das

Blech mit einander vergleichen, dadurch, daß man an jedem Drahtende ein solches in

die Flasche hängt, in welcher eine 0,05 bis 0,08 Procent Schwefel haltende

Eisenprobe gelöst wird. Beim Einhängen des Bleches in die Flasche ist es so

anzubringen, daß nicht die eine Seite, sondern die eine Kante gegen die

Flaschenwandung gedreht ist, da das entweichende Gas der Wandung folgt, und die

derselben zugewandte Blechseite gewöhnlich stärker färbt, als die abgewandte. Das

Blech ist nach dem Einbringen des Eisens möglichst rasch in die Flasche zu hängen,

da die stärkste Schwefelwasserstoffentwickelung anfangs statt hat. Nach einer

vorhergehenden Probe wird die Flasche mehreremale mit Wasser gefüllt, so daß jeder Schwefelwasserstoffgeruch verschwindet. Wendet man

zum Zerkleinen von Roheisen einen Stahlmörser an, so muß ein Roheisenstückchen

ausgesucht und so fein pulverisirt werden, daß Alles durchs Sieb geht. Der

Stahlmörser wird jedesmal nach Wegnahme der Bodenscheibe gereinigt. – Sieb

und Feile werden rein gehalten; auch das Leder des Striegels wird ausgewechselt,

sobald es unrein wird. – Aenderungen in der Temperatur der umgebenden Luft

zwischen 15° und 25° C. scheinen auf die Färbung des Bleches ohne

merklichen Einfluß zu seyn. Uebersteigt die Temperatur 40° C., so wird das

Blech feucht und gibt unrichtige Farbe an. Es wurden besondere Proben auf die weißen

und grauen Partien von halbirtem Roheisen gemacht, und völlig oder fast völlig

gleiche Resultate erzielt, wiewohl während der angegebenen Zeit sich das Eisen in

ungleicher Menge löste. Fand ein Unterschied statt, so färbte das im Allgemeinen

schwerer lösliche weiße Eisen das Blech etwas schwächer.

Es bedarf zur Beurtheilung der Färbung des Bleches gewiß einiger Uebung; diese ist

jedoch ziemlich leicht erworben. Es erscheint im Allgemeinen als das Beste, neben

das Probenblech Blech von den Farben 1, 2, 3 auf ein weißes Papier zu legen, auf

einem in gutem Licht am Fenster, aber nicht im Sonnenschein stehenden Tisch, und

dann mit der Loupe zu betrachten. Die Farben zwischen 3 und 4 sind am schwierigsten

zu beurtheilen; Personen mit einiger Uebung aber urtheilen nicht leicht ungleich

über 0,1, so daß, wenn die eine die Farbe für 3,₅ ansieht, die andere sie

3,₆ nennen möchte.

Mit Zugrundelegung von nach Methode A. angestellten

genauen Schwefelproben mit einer größeren Anzahl Eisensorten, scheinen folgende

ungefähre Verhältnisse zwischen den verschiedenen Farben auf Silberblech und dem

Schwefelprocent stattzufinden:

Farbennummer

1

Schwefelprocent

0,00 x

„

1,₂

„

0,01

Farbennummer

2

Schwefelprocent

0,02

„

2,₅

„

0,03

„

3

„

0,04

„

3,₁

„

0,05

„

3,₂

„

0,06

„

3,₃

„

0,07

„

3,₅

„

0,08

„

3,₆

„

0,09

„

3,₇

„

0,10

„

3,₈

„

0,12

wenigstens

„

3,₉

„

0,15

„

„

4

„

0,20

„

Es liegt in der Natur der Sache, daß man auf diese Weise nicht mit voller Sicherheit

den Schwefelgehalt bestimmen kann; eine mehrjährige Erfahrung aber hat gelehrt, daß

man, wenn die Proben richtig angestellt werden, und der Schwefelgehalt 0,1 Proc.

nicht übersteigt, zu einer für praktische Zwecke meistens ausreichenden Genauigkeit

gelangen kann. – Mit Eisen, welches Silberblech nicht färbt, kann mitunter

eine Färbung erzielt werden, wenn man doppelte Mengen Eisen und Säure anwendet. Mit

nur halben Quantitäten von Säure und schwefelhaltigem Eisen gibt das Blech

meistentheils etwas mehr als den wirklichen halben Schwefelgehalt des Eisens an. Die

Empfindlichkeit des Bleches wird durch Eintauchen desselben in eine Lösung von

kohlensaurem Ammoniak vermehrt, aber die Farbe wird ungleich.

––––––––––

Unter den bisher gemachten Beobachtungen über den Schwefelgehalt in Eisen scheinen

folgende hier einer Mittheilung zu verdienen:

1) Der Schwefelgehalt des Schmiedeeisens ist oft so

gering, daß er keine Färbung auf Silberblech hervorbringt; solches Eisen kann zu

den, mit Hinsicht auf Freiseyn von Rothbruch durch Schwefel, anspruchvollsten

Gegenständen verarbeitet werden. Man muß jedoch bedenken, daß der Schwefelgehalt

durchaus nicht gleichmäßig in einer Eisenstange vertheilt ist, sondern an

verschiedenen Punkten derselben sehr wechseln kann. Beim Probiren von Feilspänen,

welche in oder an Rothbruchrissen gewonnen sind, bekommt man oftmals eine stärkere

Färbung des Bleches als von anderen Theilen der Stange. Feilspäne von

Rothbruchrissen, welche beim Lochen der Hufeisen erhalten werden, geben dem Blech

oft keine stärkere Färbung als 2, woraus zu folgen scheint, daß gewöhnliches

Schmiedeeisen, welches nur stellenweise 0,02 Proc. Schwefel enthält, zu solchen Zwecken nicht recht

tauglich ist. Geben Proben von solchen Rissen dem Blech eine schwächere Färbung als

2, so darf man annehmen, daß die Faulstellen weniger von Schwefel als von

unvollkommenem Frischen herrühren, d.h. daß sie sogenannte RohstellenSogenannte Rohenden an völlig schwefelfreiem Schmiedeeisen verhalten sich oft

wie rothbrüchiges Eisen. sind. Im Allgemeinen scheint außerdem zu gelten, daß ein gewisser

Schwefelgehalt des Eisens schädlicher ist, je weniger gut das Eisen gefrischt ist.

In ein im Gußstahltiegel geschmolzenes hartes Eisen (dem sogenannten Senseneisen

gleichend) mit fast 0,04 Proc. Schwefel konnten Löcher wie zu Hufeisen geschlagen

werden, ohne das geringste Zeichen von Rissen, was ohne Zweifel der gleichartigen

und guten Beschaffenheit dieses Eisens im Uebrigen zuzuschreiben ist. Der

Phosphorgehalt desselben war nur 0,03 Proc.

Das Bodenstück einer gewalzten fehlerfreien englischen

Eisenbahnschiene hielt 0,11 Proc. Schwefel und 0,3 Proc. Phosphor. Ein ausgehauenes

Stück war in Folge von Rothbruch zu Kleinschmiede völlig unbrauchbar.

Ob und bis zu welchem Grad die Wirkungen von Schwefel und Phosphor im Eisen sich

neutralisiren können? – ist eine alte Frage, welche von Neuem im Ausland

aufgenommen worden ist, und eine gründliche Erörterung zu verdienen scheint; diese

ist in gleichem Grade leichter auszuführen, als man leichtere Methoden zur

Bestimmung des Phosphors und Schwefels im Eisen hat.

2) Der Schwefelgehalt des Stahls von den angesehensten

Stahlsorten, welche bisher probirt wurden, war gewöhnlich so, daß die Farben auf

Silberblech nur zwischen 1 und 1,₅ schwankten. – Wie im Schmiedeeisen

ist auch im Stahl der Schwefelgehalt öfters verschieden in verschiedenen Theilen ein

und desselben Stückes, und dieß scheint, wenn auch in geringerem Grade, selbst mit

Gußstahl der Fall zu seyn.

3) Der Schwefelgehalt des Roheisens ist selten so klein,

daß dieses das Blech nicht färbt. In den meisten schwedischen Roheisensorten ist

dieser Gehalt so, daß das Blech zwischen 2 und 3 liegende Farben annimmt, bei

Kanoneneisen zwischen 3,₃ und 3,₇ und mitunter darüber. – Auch

im Roheisen ist der Schwefelgehalt nicht selten ungleich vertheilt. In gewöhnlichen

Gänzen findet man ihn an der oberen Fläche oft etwas größer als am Boden. –

Ueberschreitet die Farbe des Bleches 3 nicht, so scheint man in Folge zahlreicher

Versuche annehmen zu dürfen, daß das Roheisen durch eine der gewöhnlichen

Frischmethoden kein von Schwefel rothbrüchiges Eisen geben wird, sofern das Frischen

richtig ausgeführt wird. Da aber durch verschiedene Frischmethoden verschiedene

Schwefelmengen aus dem Eisen entfernt werden könnenDurch den Bessemerproceß soll nur wenig vom Schwefelgehalt des Roheisens

entfernt werden können. (und im Allgemeinen mehr, je weniger hartgesetzt das Roheisen ist), so kann

man nicht im Voraus sagen, daß ein jedes Roheisen, welches dem Blech eine bläuliche

Farbe ertheilt, nothwendig rothbrüchiges Eisen geben muß; dieß ist aber der

wahrscheinliche Fall mit Roheisen, welches das Blech so blau wie eine Uhrfeder

färbt. – In Roheisen, welches rothbrüchiges Schmiedeeisen gibt, ohne das

Silberblech mehr als braun zu färben, hat man, sofern das Eisen richtig gefrischt

wurde, auf andere Stoffe als Schwefel den Verdacht der Veranlassung von Rothbruch zu

werfen; dieß dürfte aber sehr selten in Frage kommen. Verschiedene Facta machen es

wahrscheinlich, daß der Schwefelgehalt des Eisens (wenigstens an der Oberfläche und

unter gewissen günstigen Verhältnissen) mit der Zeit abnimmt.

––––––––––

2. Eisenerz. – Der Schwefelgehalt des Erzes selbst

läßt sich auf diese Weise nicht bestimmen, wohl aber der Schwefelgehalt im Roheisen,

welches durch Reduction des Erzes im Tiegel auf die Weise erhalten wird, welche in

Jerncontorets Annaler 1851, p. 56 u. f. beschrieben ist. Bei diesen Proben hat man Folgendes zu

beachten:

a) Daß das Kohlenpulver, womit der Tiegel gefüttert

wird, frei von Schwefel ist. Darüber kann man sich auf die Weise vergewissern, daß

man in einem mit demselben Kohlenpulver ausgefütterten Tiegel ein wenig möglichst

schwefelfreies Eisen schmilzt, und dann den erhaltenen Regulus probirt. Zeigt dieser

einen höheren Schwefelgehalt als vorher das Eisen, so stammt dieser aus dem

Kohlenpulver. In Fahlun nehmen binnen gar nicht langer Zeit die Kohlen sehr viel

Schwefel aus dem Rostrauch auf, weßhalb das zu Tiegelproben bestimmte Kohlenpulver

in der Bergschule in verschlossenen Flaschen aufbewahrt werden muß. Waren die als

Brennmaterial im Ofen benutzten Kohlen vielem Schwefelwasserstoff oder schwefliger

Säure ausgesetzt, so wirkt auch dieß auf die Proben ein.

b) Das Verhältniß, welches aus der Nichtröstung,

besserer oder schlechterer Röstung des Erzes entspringt. Kleinversuche zur

Ermittelung der Schwefelmenge, welche aus einem Erz durch Röstung im Großen zu

entfernen steht, verbleiben immer unzuverlässig.

c) Die Abhängigkeit des Schwefelgehaltes von der

Beschaffenheit der Beschickung. Durch zahlreiche Versuche in der Bergschule ergab

sich, daß desto mehr Schwefel in das Roheisen geht, je mehr Kieselsäure die Schlacke

enthält; daß der Schwefelgehalt des Roheisens sich oft allmählich mit dem

Kalkzuschlag verringert.Hier ist jedoch zu erinnern, daß beim Frischen aus einem siliciumreichen

Eisen sich mehr Schwefel entfernen läßt, als aus einem siliciumarmen. Als Beispiel mag das Verhalten der Reguli aus einem Erz angeführt werden,

welche mit 15 Proc. Quarz reducirt 0,09 Proc., mit 5 Proc. Kalk reducirt 0,04 Proc.,

mit 20 Proc. Kalk wenig mehr als 0,01 Proc. Schwefel enthielten. Die erste Schlacke

war emailartig, die zweite glasig, die dritte wachsähnlich. – Gewöhnlich

werden die Schwefelproben nun mit den Regulis angestellt, die mit der wenigst kalkhaltigen Beschickung, welche glasige Schlacke

gab, erblasen wurden. Uebersteigt die Farbe des Silberbleches Nr. 3 nicht, so wird

der Schwefelgehalt für gefahrlos angesehen, besonders wenn ungeröstetes Erz probirt

wurde.

Kalk als Beschickungsmaterial der Hohöfen kann folgendermaßen auf Schwefel probirt

werden: man mischt 0,8 Grm. reinen Glühspan oder Eisenerz (reichster und reinster

Sorte) mit 0,20 Grm. Quarz und 0,20 Grm. Kalk, verbläst die Mischung wie gewöhnlich

im Tiegel, und probirt das erhaltene Roheisen auf Schwefel. Dadurch erfährt man, ob

der Kalk einen gefährlichen Schwefelgehalt führt. – Sollte der Kalk chemisch

rein seyn, so bekommt man durch Zusatz von 2–3 Proc. (schwefelsäurefreier)

Thonerde oder Talk eine bessere Schlacke. Ist der Kalk hingegen kieselsäurereich, so

muß man mehr als 0,2 Grm. zur Probe nehmen.

Außer der Waage bedarf man mithin zu Schwefelproben mittelst Silberblech:

1) Einen Stahlmörser, beschrieben in Tunner's Jahrb. Bd.

III S. 250.

2) Dreikantige Feilen, am passendsten mit etwa 40 Hieben auf den

Dec.-Zoll.

3) Ein Sieb von verzinntem Eisenblech (Fig. 14).

4) Sandsteinpulver, welches am besten in einer Holzdose von gleicher Größe mit dem

Sieb verwahrt wird.

5) Einen Striegel (Fig. 16).

6) Eine Flasche zum Lösen des Eisens (Fig. 12).

7) Eine Flasche mit Deckkapsel für Schwefelsäure von 1,23 spec. Gewicht (Fig. 13).

8) Zwei Silberbleche, ein Blech von gelbem Metall und ein Silberblech für Tombakfarbe

(Fig. 12,

a).

9) Einen feinen Draht von reinem Silber, etwa 7 Zoll lang (Fig. 12, b).

10) Einen kleinen Rahmen von Eisenblech zum Scheuern der Silberbleche (Fig. 15).

Tafeln