| Titel: | Maschine zum Behauen und Schärfen der Mühlsteine; von Morisseau, Müller in Lagaulette (Loiret). |

| Fundstelle: | Band 164, Jahrgang 1862, Nr. LXIX., S. 265 |

| Download: | XML |

LXIX.

Maschine zum Behauen und Schärfen der Mühlsteine;

von Morisseau, Müller

in Lagaulette (Loiret).

Aus Armengaud's Génie industriel, Januar

1862, S. 42.

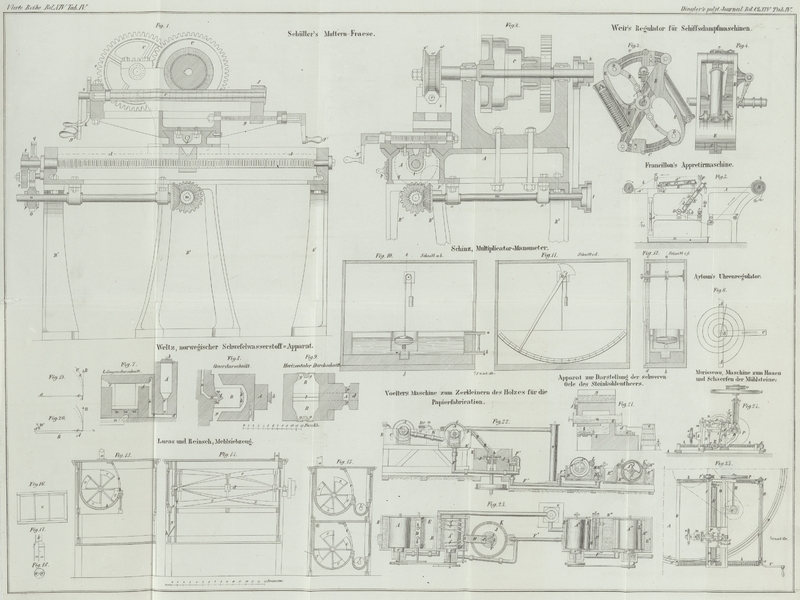

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Morisseau's Maschine zum Behauen und Schärfen der

Mühlsteine.

Das Behauen und Schärfen der Mühlsteine erfordert, wenn es mit der Hand geschieht, so

viel Geschicklichkeit und einen solchen Zeitaufwand, daß man schon längst bemüht

war, eine Maschine zu diesem Zweck zu construiren. Die Maschine von Morisseau (patentirt in Frankreich am 31. Januar 1861) arbeitet mit der

wünschenswerthen Genauigkeit und Geschwindigkeit. Fig. 24 zeigt den

Verticaldurchschnitt derselben, Fig. 25 den Grundriß mit

Weglassung des Schwungrades und der Treibscheiben.

Die Maschine ruht vermöge ihres Gewichts auf dem gußeisernen Kranze C, innerhalb dessen der Mühlstein durch Druckschrauben

fest eingestellt wird. Sie kann auf der Oberfläche des Steins beliebig verstellt

werden, und wird dabei durch Stifte geführt, welche an zwei einander

entgegengesetzten Punkten des Gestells B befestigt sind.

Diese Stifte gleiten in einer Nuth a des Kranzes C. An beiden Enden des Gestells B befinden sich Schraubenspindeln b mit

conischen Rädern c, in deren Naben die entsprechenden

Muttergewinde eingeschnitten sind. Die Räder c liegen

zwischen zwei Vorsprüngen am Wagen D, auf welchem die

über die ganze Länge der Maschine reichende geriffelte Walze E aufgelagert ist. An den Enden dieser Walze sind die conischen Räder e aufgekeilt, welche mit den Rädern c in Eingriff stehen. Vermöge dieser Anordnung wird

durch Umdrehung der Walze E der Wagen D der Breite der Maschine nach verschoben.

Die Walze E erhält ihre Bewegung von dem Daumenrad g, welches vermittelst Feder und Nuth auf der Welle f befestigt ist und der ganzen Länge derselben nach

verschoben werden kann. Die Welle f mit dem Rade g ist auf dem Wagen D

aufgelagert; die Büchsen g' aber, zwischen welchen das

Rad g eingeschlossen ist, sind an dem Wagen F befestigt, welcher in einer Schwalbenschwanzführung

auf dem Wagen D geht. Der Wagen F trägt das zum Behauen dienende Werkzeug, den Meißel m; derselbe wird in den Meißelhalter k eingespannt, welcher in einer schwalbenschwanzförmigen

Führung an dem Wagen F nach verticaler Richtung sich bewegen kann. Der Wagen

F wird vermittelst des Handgriffs h vom Arbeiter mit der Hand bewegt und in beliebiger

Lage eingestellt. Der Meißelhalter k läuft in einen

Rahmen aus, in welchem der Meißel m vermittelst einer

Druckschraube in der erforderlichen Höhe eingestellt wird; zur Handhabung der

Druckschraube dient ein Handrädchen v. Seine Bewegung

erhält der Meißelhalter k mittelst des Hebels n von dem Daumenrad g aus,

welches so gestaltet ist, daß das Niederfallen sehr rasch erfolgen kann. Der Hebel

n wird durch eine am Wagen F befestigte Feder o vom Excentric g abgehoben, und es findet daher zwischen beiden nur so

lange Berührung statt, als man die Kraft der Feder durch Niederdrücken des

Handhebels h unwirksam macht. Die Verlängerung o' der Feder o dient dazu,

die Intensität des Meißelschlags zu verstärken. Je mehr man daher den Handhebel h niederdrückt, desto größer ist die Wirkung, welche das

Daumenrad g auf den Hebel n

und mithin auch auf den Meißel ausübt. Dagegen wird durch Niederdrücken des

Handhebels h der Hebel p

getroffen, dessen Ende in einer Gabel r liegt; über dem

Hebelende befindet sich eine Schraube, deren Höhenstellung vermittelst einer

Flügelmutter s so regulirt wird, daß durch dieselbe der

Bewegung des Hebels p eine Grenze gesetzt ist. An den

Hebel p schließt sich durch eine Gelenkverbindung eine

verticale Stange t, welche am entgegengesetzten Ende in

einen Haken ausläuft, der in die Riffeln der Walze E

eingreift. Je größer also die Hubhöhe des Hebels p ist,

desto größer wird die Drehung der Walze E, und desto

mehr verschiebt sich der Wagen D auf den

Schraubenspindeln b. Der Eingriff des Hakens am Hebel

t in die Riffeln der Walze E ist durch eine Feder i gesichert.

Zur Uebertragung der Bewegung dienen folgende Mechanismen: Ein Würtel u an einer mit einem Schwungrad G versehenen stehenden Welle empfängt die Bewegung von der Elementarkraft

und pflanzt sie durch ein Paar conische Räder auf die liegende Welle H fort, und von dieser aus wird vermittelst der Würtel

P und P' die Welle f auf dem Wagen D getrieben.

Ist die Welle f in Thätigkeit, so kann der Arbeiter

durch Benutzung des Handhebels h, und vermöge der

beschriebenen Anordnungen den Meißel nicht nur in jede beliebige Lage bringen,

sondern ihn auch in jeder Lage nach Erforderniß in Thätigkeit setzen oder außer

Thätigkeit lassen. Wenn der Wagen D am Ende der

Schraubenspindeln b angekommen ist, wird er durch die

Kurbel V, welche vermittelst der Welle V' und der conischen Räder x

auf die Schraubenspindeln b wirkt, in seine

Anfangsstellung zurückgezogen. Zum Betriebe des Würtels u muß eine elastische Schnur verwendet werden, weil der Wagen D, an dem die Welle dieses Würtels aufgelagert ist, eine

veränderliche Lage hat. Zum Wegblasen der bei der Arbeit entstehenden Abfälle an Steinstückchen

und Staub dient ein kleiner Blasebalg x', welcher mit

dem Meißelhalter k verbunden ist und an der Bewegung

desselben Theil nimmt.

Tafeln