| Titel: | Mehlsiebzeug (Sauberer); beschrieben vom Maschinentechniker Hermann Fischer. |

| Fundstelle: | Band 164, Jahrgang 1862, Nr. LXX., S. 267 |

| Download: | XML |

LXX.

Mehlsiebzeug (Sauberer); beschrieben vom

Maschinentechniker Hermann

Fischer.

Aus den Mittheilungen des hannoverschen

Gewerbevereins, 1862 S. 33.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Fischer, Beschreibung eines Mehlsiebzeuges.

So außerordentlich der Mühlenbau auch bereits fortgeschritten ist, so muß doch

zugegeben werden, daß hier dem Erfindungstalente noch ein weites Feld offen steht.

Mehr und mehr wird dieses gebaut, mehr und mehr verliert die sprüchwörtlich

gewordene Pfuscherei der „Mühlenärzte“ an Boden.

Einer der schwächsten Punkte ist die bisherige Methode des Beuteins oder des

Mehlabsonderns. Dasselbe geschieht, nachdem den alten Beutelzeugen der Laufpaß

gegeben worden ist, in sogenannten Cylindern, deren Wirkungsweise eine keineswegs

vortheilhafte ist. Angenommen, das zu sortirende Schrot befinde sich auf der unteren

Fläche des sechseckigen Cylinders. Letzterer dreht sich und die genannte Fläche

nimmt eine mehr und mehr gegen den Horizont geneigte Lage an, bis endlich (sehr

häufig mit Hülfe einer von außen hervorgebrachten Erschütterung des Cylinders) die

gesammte Masse des Schrotes kollernd auf die jetzt unten befindliche Cylinderfläche

fällt. Es liegt auf der Hand, daß die Mehltheilchen mit sehr verschiedener Energie

gegen die Seidengaze gedrückt werden; es ist natürlich, daß in Folge dessen nie ein

gleichförmiges Mehl gewonnen werden kann.

Andere Nachtheile des Cylinders, als dessen kostspielige Herstellung, der große Raum,

den er zu seiner Aufstellung bedarf und die Schwierigkeiten, welche auftreten, so

oft man statt des gerade im Gebrauch befindlichen Cylinders, an dessen Stelle einen

mit feinerem oder gröberem Ueberzug verwenden will, kennt jeder Müller.

Der Ersatz des Cylinderzeuges durch einen zweckmäßigeren Apparat ist daher nicht

allein wünschenswerth, sondern auch nothwendig.

Vor einiger Zeit haben die Herren Lucas und Reinsch in Dresden einen Mehlsauberer construirt, welcher

die oben genannten Mängel gar nicht oder doch in geringerem Maaße hat.

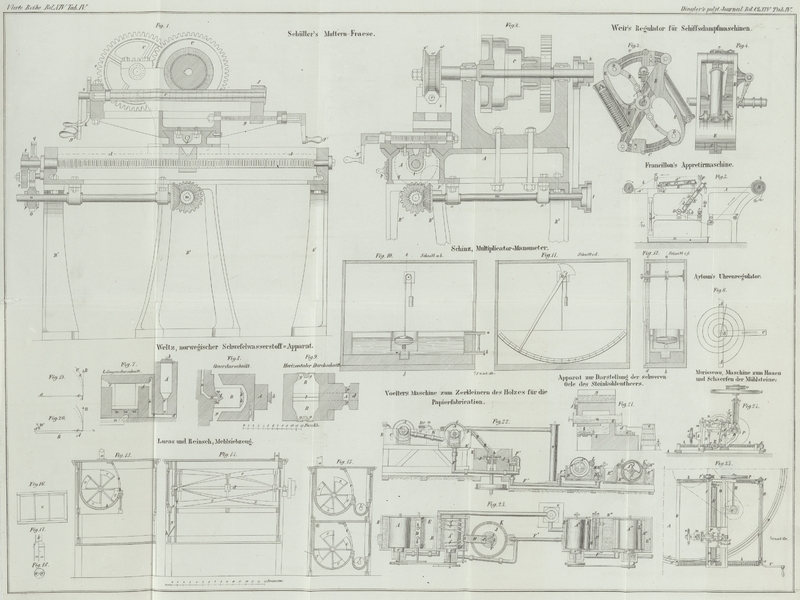

Fig. 13 gibt

einen Quer-, Fig. 14 einen Längendurchschnitt des Sauberers in der Gestalt, wie ihn

die genannten Herren liefern.

Durch das Rohr (a) fällt das Schrot in den genau

cylindrischen hölzernen Trog (b). Hier wird es von (2

bis 4) schraubenförmig gebogenen Blechflügeln (c),

welche mit der sich rasch drehenden Welle (d) fest

verbunden sind, empfangen und längs des Siebes (e)

geworfen. Die Wirkung ist hier eine einfache und vortheilhafte. Nachdem die Flügel

(c) das Schrot auf die Höhe = R (man sehe

die Figuren

19 und 20) gehoben haben, wird es sich in der tangentialen Richtung AB bewegen wollen. Die Gaze lenkt es von dieser

Richtung ab; das Schrot übt folglich einen gewissen Druck auf die Gaze aus, der für

sämmtliche Schrottheilchen nahezu gleich ist, und zwar um so mehr, als in Folge der

raschen Bewegung diese nur eine dünne Lage bilden.

Die Flügel sind schraubenförmig gebogen, um das Schrot nach der Ausmündungsöffnung

(f) zu treiben, von wo es in den Raum (g) tritt und dann bei h die

Maschine verläßt. Der Raum (g) hat den Zweck, einem zu

starken Stäuben vorzubeugen; man kann offenbar die Kleien auch direct durch f ins Freie treten lassen.

Die Centrifugalkraft, welche hier wirkend auftritt, berechnet sich nun, wenn w die Winkelgeschwindigkeit der Flügel und m die Masse eines Schrottheilchens ist, nach der Formel:

mRw². Der Druck des Schrotes gegen die

Siebfläche ist somit proportional dem Quadrate der Flügelgeschwindigkeit. Die

Geschwindigkeit, mit welcher das Mahlgut der Austrittsöffnung zugetrieben wird, ist

dagegen der Flügelgeschwindigkeit direct proportional. „Man ist somit im

Stande, durch Aenderung der Flügelgeschwindigkeit eine mehr oder weniger

intensivere Wirkung hervorzubringen, ohne das Vortheilhafte derselben zu

beeinträchtigen.“

Dadurch, daß bei dem vorliegenden Sauberer das Sortiren continuirlich stattfindet,

sind, unter sonst gleichen Umständen bei weitem geringere Siebflächen erforderlich

als bei dem ruckweise wirkenden Cylinder; weil aber bei dem Sauberer von Lucas und Reinsch ein und

dieselbe Siebfläche immer in Activität ist, während beim Cylinder immer nur 1/6 bis

1/8 der gesammten Gaze wirken kann, wird es ermöglicht durch ersteren, bei

unverhältnißmäßig geringerer Siebfläche dasselbe Material zu bearbeiten, als durch

letzteren.

Die Gaze ist auf Rahmen Fig. 4 gespannt, die

leicht auszuwechseln sind, und somit ohne weitere Schwierigkeiten das eine oder

andere Product gewonnen werden kann. In der beschriebenen Form eignet sich der

Sauberer namentlich dazu, unmittelbar unter die Mühlsteine gesetzt zu werden wie

dieses in Landmühlen wo kleine Posten vermahlen werden, gebräuchlich ist. Für die

Großmüllerei, namentlich da, wo es auf Raumersparniß ankommt, kann der Verfasser die

in Fig. 15 im

Querschnitt dargestellte Variation empfehlen. Man erkennt die Construction ohne

weitere Beschreibung aus der Zeichnung, zumal wenn man beachtet, daß die

eingeschriebenen Buchstaben dieselbe Bedeutung wie in Fig. 14 haben.

Speciell stellt der Durchschnitt den Sauberer in der Einrichtung dar, wie er für

Roggenmüllerei passend ist, wo nur eine Mehlqualität fabricirt wird. Das von den

Mühlsteinen kommende Schrot gelangt durch das Rohr k zu

dem Vertheilungs-Apparat Fig. 17 und 18, der es in

zwei gleiche Partien zerlegt, von denen die eine der oberen, die andere der unteren

Abtheilung der Fig.

15 zur Bearbeitung übergeben wird.

Das Mehl fällt auf Schnecken l

Fig. 15,

welche es auf bekannte Weise seinem Bestimmungsorte zuführen, während die Kleien

gerade so wie in Fig. 14 zu sehen ist, in einen Raum (g) vor

dem eigentlichen Sauberraume fallen und von dort ins Freie treten. Von solchen

Sauberern hat der Verfasser Gelegenheit gehabt hier im Lande (Hannover) 6 Exemplare

auszuführen, welche bis jetzt zur vollkommensten Zufriedenheit des Besitzers

arbeiten. Er wandte zwei sechstheilige Theilungs-Apparate nach dem Princip

wie Fig. 17

und 18 zeigt

an, da die Sauberer in zwei Gruppen aufgestellt waren, die von zwei Gruppen von

Mahlgängen gespeist wurden.

Sollen verschiedene Mehlsorten erzeugt werden, so kann dieses z.B. auf die Weise

geschehen, daß man das Schrot zunächst in der oberen und dann in der unteren

Abtheilung bearbeiten läßt, wobei selbstverständlich der oberen Abtheilung ein

feineres Sieb vorgesteckt werden muß als der unteren. Genügen zwei Feinheitsgrade

nicht, so kann man entweder drei Sauberer übereinander legen, oder die Gaze des dem

Schrotzuführungsrohre zunächst liegenden Siebes feiner nehmen, als die des

entfernter liegenden. Ebenso dürfte es für viele Zwecke vortheilhafter seyn, statt

der Schnecken l

Fig. 15

seitwärts Schlotten anzubringen. Der geübte Constructeur wird seine Anordnungen nach

den jeweiligen Verhältnissen zu treffen wissen. Beachten möge man bei der

Construction noch, daß bei i die Flügel plötzlich sehr

stark gebogen sind, zu dem Ende die Kleien rasch zur Oeffnung f

Fig. 14

hinausbefördern zu lassen. Der Verfasser bemerkte dieses bei den von Lucas und Reinsch gelieferten

Sauberern nicht, beobachtete aber, daß die angegebene sehr starke Biegung am Ende

der Flügel sehr vortheilhaft sey.

Eine zweckmäßige Geschwindigkeit für die, der Zeichnung entsprechenden Dimensionen,

ist 200 bis 300 Umdrehungen der Welle d per Minute.

Tafeln