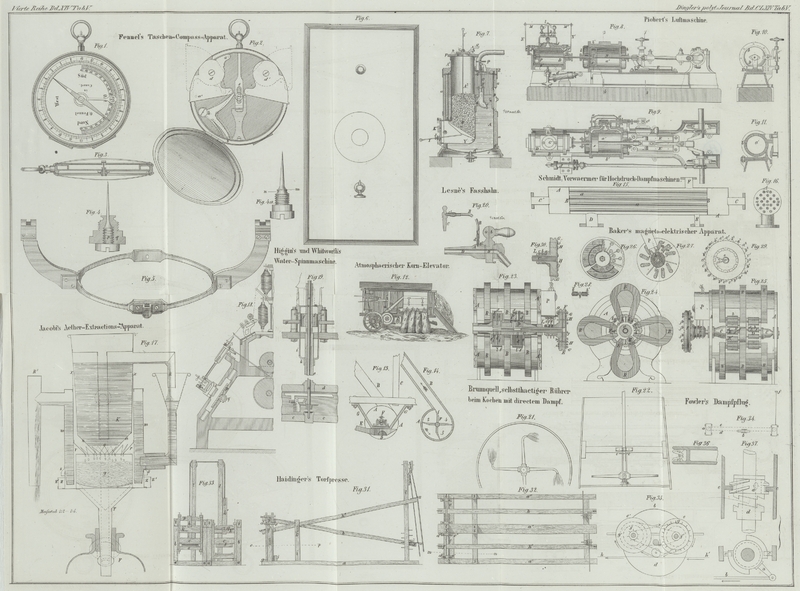

| Titel: | Fowler's Dampfpflug. |

| Fundstelle: | Band 164, Jahrgang 1862, Nr. LXXXIX., S. 330 |

| Download: | XML |

LXXXIX.

Fowler's Dampfpflug.

Aus der Zeitschrift des österreichischen

Ingenieurvereins, December 1861, S. 255.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Fowler's Dampfpflug.

In der Wochenversammlung des österreichischen Ingenieurvereines am 16. November 1861

theilte Hr. Sectionsrath P.

Rittinger einige Notizen über den zweiten nach Oesterreich

eingeführten Fowler'schen DampfpflugMan sehe die Beschreibung des Fowler'schen

Dampfpfluges und Prof. Rühlmann's Bericht über denselben im polytechn. Journal Bd. CLII S. 252. A. d. Red. mit, welcher an den vorhergehenden Tagen bei Schwechat in Betrieb gesetzt

worden war.

Dieser Apparat besteht, wie die Skizze Fig. 34 andeutet, aus

drei Haupttheilen: der Locomobile a, dem Pflug b und dem Anker c. Die

Locomobile wird an der einen, der Anker an der gegenüberliegenden Begrenzung des zu

pflügenden Feldes aufgestellt; an beiden sind horizontale Seilscheiben angebracht,

über welche das Transmissions-Drahtseil d, e

geschlungen ist. In den einen der Drahtseilstränge d

wird das Arbeitswerkzeug, der Pflug b eingeschaltet, der

andere läuft über Rollen auf einfachen Gestellen, die mit Rädern versehen sind und

senkrecht auf die Richtung des Drahtseiles verschoben werden können. Die Räder der

Locomobile sind mit etwa 15'' breiten Felgen versehen, um das Einsenken derselben zu verhindern; der

Anker besteht aus einem Wagen mit Achsen von 1' äußerem Durchmesser und dünnen durch

Blechscheiben gebildeten Rädern, welche durch die Schwere der Achsen und der auf den

Wagen gelegten Gewichte bis an die Achsen in das Erdreich einsinken und daher einer

Bewegung des Ankers durch die Spannung des Drahtseiles d,

e hinreichenden Widerstand entgegensetzen. Der Pflug wird, da die Maschine

zum Umsteuern eingerichtet ist, abwechselnd von a gegen

e und umgekehrt gezogen; nachdem auf diese Weise

einige Furchen gebildet sind, werden Pflug und Anker senkrecht auf die Richtung des

Drahtseiles weiter geschoben, um dem Werkzeug wieder einen neuen Theil des Terrains

zur Bearbeitung darzubieten. Bei der Locomobile erfolgt diese Verschiebung dadurch,

daß von der Maschine aus, mittelst Zahnräder-Uebersetzung eines der Räder der

Locomobile gedreht wird; beim Anker dagegen wird, nach geschehener Einkuppelung, von

der Rolle, über welche das Seil d, e geschlagen ist,

eine zweite am Anker angebrachte horizontale Rolle, über welche das bei f befestigte Drahtseil g

geschlagen ist, in langsame Drehung versetzt, dadurch das Drahtseil g aufgewickelt und der Anker selbst weiter gegen f bewegt. Diese Bewegung erfolgt, während der Pflug

arbeitet und veranlaßt daher keinen Aufenthalt.

Der Pflug ruht auf einer Achse mit zwei Rädern von verschiedenem Durchmesser, deren

größeres in der durch das Pflügen gebildeten Furche, das kleinere außerhalb läuft,

so daß während der Arbeit die Achse horizontal liegt. Auf der letzteren und um

dieselbe drehbar, ist ein Rahmen angebracht, auf welchem zu beiden Seiten der Achse

je 4–6 Pflugscharen befestigt werden. Von den beiden Flügeln des Rahmens ist

immer nur der von der Bewegungsrichtung abgekehrte sammt den daran befestigten

Pflugscharen niedergesenkt und in Thätigkeit. Sehr einfache Vorrichtungen gestatten,

sowohl den Rahmen gegen die Achse in beliebiger Höhe festzustellen, wodurch die

Tiefe der Furchen ein bestimmtes Maaß erhält, als auch die Längenachse des Rahmens

gegen die Achse der Räder während der Fahrt zu drehen, und daher die

Bewegungsrichtung genau zu reguliren. Besonderes Interesse verdient unter den

Details die am Pflug angebrachte Vorrichtung zur Spannung des

Seiles. Sehen in der Skizze Fig. 35

a die Achse, b eines der

Räder, c, c' der Rahmen. Die beiden von der

Kraftmaschine und dem Anker herkommenden Seilenden h, h

laufen über zwei Rollen d und sind dann in mehrfachen

Windungen über die mit breiten Rändern versehenen Rollen e,

e' geschlungen. An den Achsen der Rollen e, e'

sind vier Zahnräder f, g, f', g angebracht, und zwar f, g auf der einen (in der Zeichnung der vorderen), f', g' auf der anderen Seite der Rollen e, e'. Die Räder f, f' sind

beziehungsweise mit

g und g' durch Uhrketten

verbunden, deren Oeffnungen sich über die Zähne der Räder legen und daher bei einer

Drehung der letzteren mitgenommen werden.

Die kleineren Zahnräder f, f' können durch Kuppelung in

oder außer Eingriff mit den Rollen e, e' gebracht

werden. Soll der Zug am Seile in der Richtung der Pfeile erfolgen, also h das ziehende, und h' das

gezogene Seilstück seyn, so wird f mit e' in Eingriff, f' außer

Verbindung mit e gebracht.

Wird nun das Seilstück h angezogen, so pflanzt sich die

Bewegung desselben auf die Rolle e und das Zahnrad g, von diesem mittelst der Uhrkette und des Zahnrades

f in der durch Pfeile angedeuteten Richtung auf die

Rolle e' fort, es wird also das gezogene Seilende h' auf die Rolle e'

aufgewickelt. Hiebei vergrößern sich die anfänglich gleichen Spannungen von h' und h', letztere jedoch

im geringeren Grade, bis endlich der Moment eintritt, wo das Spannungsverhältniß von

h' und h' jenem der

Raddurchmesser g und f

gleichkommt, in welchem Moment die Bewegung des Pfluges beginnt, indem die Spannung

des ziehenden Seiles h entweder gleichzeitig oder schon

früher den zur Bewegung erforderlichen Werth erreicht hat. Jenes Spannungsverhältniß

stellt sich auch während der Bewegung des Pfluges stets von selbst her, wenn der

Widerstand zeitweise sich ändern sollte.

Erfolgt dagegen die Bewegung in entgegengesetzter Richtung, so braucht man sich nur

f aus-, f'

eingekuppelt und die Richtung sämmtlicher Pfeile umgekehrt vorzustellen, um sogleich

einzusehen, wie der Apparat auch in diesem Falle ganz den gleichen Zweck

erreicht.

Diese selbstthätige Vorrichtung ersetzt sehr zweckmäßig die bisher gebräuchlichen von

Hand bewegten Spannvorrichtungen (Rollen etc.).

Löst man, nachdem der Pflug am Ende seines Weges angekommen ist, die Kuppelung f aus, so können sich die Rollen e und e' wieder etwas zurückdrehen, das Seil

wird schlaff und es kann das Umlegen des Pfluges ungehindert von Statten gehen.

Nicht minder ist die Einrichtung der an der Locomobile befindlichen Seilscheibe

bemerkenswert; die Peripherie derselben ist mit einer doppelten Reihe aneinander

stoßender beweglicher Klappen besetzt, welche in ihrer Gesammtheit die Nuth zur

Aufnahme des Seiles bilden, und deren beiläufige Form in Skizze Fig. 36 angedeutet ist;

das Seil klemmt sich zwischen je zwei einander gegenüberstehende Klappen um so

fester ein, je stärker die Spannung des Seiles und daher der Druck desselben gegen

die Scheibe ist. Es wird dadurch dem Gleiten vorgebeugt; an der Stelle, wo das Seil

die Scheibe verläßt, öffnen sich die Klappen wieder von selbst und setzen daher dem

Austreten des Seiles keinen Widerstand entgegen.

Endlich ist die Kuppelung bemerkenswert, welche zur Verbindung der Maschine mit der

Seilscheibe dient. Auf der Locomobile, quer über dem Dampfkessel, liegt die

Schwungradwelle, von welcher einerseits die zur Bewegung der Locomobile,

andererseits die zum Betrieb der Arbeitsmaschine dienende Transmissionswelle

mittelst Kegelrädern in Umdrehung versetzt werden; an der letzteren Welle, welche

vertical ist, befindet sich unten ein Getriebe, welches mit einem auf der

Seilscheibe befestigten Kranz mit innerer Verzahnung in Eingriff steht. In dieser

verticalen Transmissionswelle ist die in Fig. 37 skizzirte

Kuppelung eingeschaltet. Um den oberen Kuppelungsmuff, welcher sich an der Welle

vertical verschieben läßt, ist ein Ring befestigt, der mittelst des (im Aufriß der

Deutlichkeit halber weggelassenen) Hebels a und der

Zugstange b um den Muff frei gedreht werden kann; an der

äußeren Fläche dieses Ringes sind zwei Schraubengänge angegossen, in deren

Vertiefung zwei seitwärts unveränderlich befestigte Zapfen c,

c hineinreichen; dreht man nun den Hebel in der Richtung des Pfeiles, so

schieben sich die aufwärts gehenden Schraubenflächen des Ringes unter die festen

Zapfen c, c, der Ring geht daher nach abwärts und nimmt

dabei den oberen Kuppelungsmuff mit, indem dieser den Ring sowohl oben als unten

übergreift. Dadurch wird der Eingriff in den unteren Kuppelungsmuff hergestellt,

welcher auf dem unteren Theil der bei d durchschnittenen

Welle fest ist. Der Hebel a zur Bewegung des losen

Muffes wird also in einer zur Welle senkrechten, statt wie gewöhnlich in einer zu

derselben parallelen Ebene bewegt.

Tafeln