| Titel: | Setzmaschine zum Waschen der Steinkohlen, von Meynier und Le Bleu in Brassac. |

| Fundstelle: | Band 164, Jahrgang 1862, Nr. CXV., S. 412 |

| Download: | XML |

CXV.

Setzmaschine zum Waschen der Steinkohlen, von

Meynier und

Le Bleu in

Brassac.

Aus Armengaud's Génie industriel, Februar

1862, S. 60.

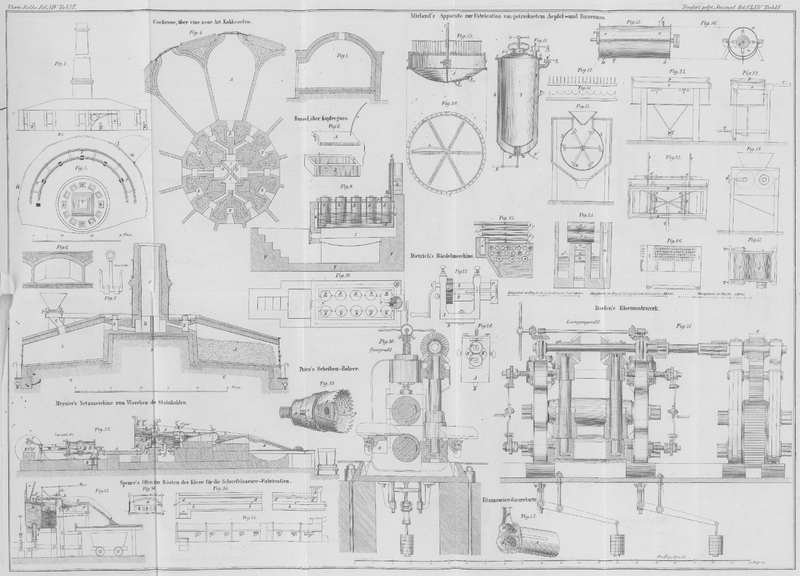

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Meynier's Setzmaschine zum Waschen der Steinkohlen.

Schon früher wurde im polytechn. Journal Bd. CXLIV

S. 90 ein Apparat von Meynier zum Waschen der

Steinkohle beschrieben. Die von ihm und Le Bleu

angebrachten Verbesserungen haben die Erfinder veranlaßt, am 18. April 1859 in Frankreich ein Patent auf diese neue Maschine

zu nehmen, welche im Folgenden beschrieben ist.

Das allgemeine Princip, worauf die verschiedenen Systeme der Waschmaschinen für

Steinkohle, etc. basirt sind, ist folgendes:

Wenn die zu waschenden Materialien möglichst zu gleich großen Stücken zerkleinert

sind, und dann mit gleicher Anfangsgeschwindigkeit ins Wasser geworfen werden, so

fallen diese Bruchstücke in Folge ihrer verschiedenen Dichtigkeit mit verschiedener

Geschwindigkeit und ordnen sich daher am Boden des Gefäßes nach ihrer Dichtigkeit

über einander. Eine ähnliche Classification findet statt, wenn die Steinstücke in

bewegtem Wasser liegen. Eine aufsteigende Bewegung des Wassers bringt dann ebenfalls

eine Unordnung nach den Dichtigkeiten zu Wege.

Je nach der Art des Waschens ordnen sich die einzelnen Stoffe in verschiedener Weise

an.

Durch einen Wasserstrom findet die Separation in einer horizontalen Ebene statt.

Das Princip dieses Waschens ist so einfach, daß seine Anwendung anfangs sehr leicht

erscheint; allein es stellen sich derselben in der Praxis zahlreiche Schwierigkeiten

entgegen.

Es ist nämlich zuvörderst fast unmöglich, Bruchstücke von gleichförmiger Dicke zu

erhalten; auch bei der größten Sorgfalt wird die Classificirung nach große

Unterschiede in der Größe der Stücke bestehen lassen. Außerdem hat aber die Gestalt

derselben einen noch größeren Einfluß als das Volumen. Endlich ist der Staub,

welcher mit dem Wasser Schlamm bildet, unvermeidlich und seine Gegenwart auf die

Trennung der einzelnen Substanzen von sehr störendem Einfluß.

Es läßt daher das Waschen, auch bei größter Vollkommenheit, immer noch viel zu

wünschen übrig; das zeigt sich an der Erhöhung der Abfälle, und mithin an dem

Verlust nutzbarer Producte, oder an der Unreinheit der erzielten Stoffe, d.h. an

einer unvollkommenen Separation.

Die Wasch- oder Setzmaschinen theilen sich in zwei Hauptarten, nämlich in

solche, in denen das Wasser durch Hebung und in solche, in denen es durch Fließen

wirkt.

Diese zwei Systeme geben nicht gleiche Resultate; jedes hat seine Vortheile und

Nachtheile, je nach der Natur, dem Volumen und der Form der zu reinigenden

Materialien. Es war daher zu erwarten, daß ein Apparat, welcher beide Kräfte

benutzt, die Vortheile beider Systeme vereinigen werde, während die Nachtheile des

einen durch die Vorzüge des anderen sich aufheben konnten.

Ein so zusammengesetzter Apparat ist nun der hier in Rede stehende.

Derselbe ist speciell zum Waschen der Steinkohle bestimmt, doch kann er durch die

erforderlichen Abänderungen in den einzelnen Theilen auch für jedes Erz anwendbar

gemacht werden.

Das Waschen der Steinkohle erfordert viel größere Aufmerksamkeit als dasjenige

anderer Mineralien. Es ist nämlich die Classification der Kleinkohle nach der Größe

der Stücke stets unvollkommener als die der Erze. Außerdem enthält die Steinkohle gewöhnlich drei sie

verunreinigende Stoffe: Schiefer, Kies und erdige Substanzen.

Bisweilen kommen alle drei zugleich vor, bisweilen hat man es nur mit einer oder

zweien derselben zu thun.

Eine vollkommene Setzmaschine müßte Alles trennen können; da aber das spec. Gewicht

dieser drei Substanzen nicht dasselbe ist, so begreift man, daß eine einzige

Operation hier nicht ausreichen kann und daß der zum Abscheiden des schweren

Schiefers angewandte Strom noch den Kies und die Erde mitnimmt, welche sich in

Staubform darin suspendirt befinden.

Wenn man diese Bemerkung ernstlich erwägt, so wird man begreifen, warum bei gewissen

Gruben der Pumpenapparat, bei anderen der Setzkasten mit Kolben bessere Resultate

liefern muß.

Die Versuche mit Pumpenapparaten haben ergeben:

1) Daß diese Apparate gute Resultate bei solchen Kohlen liefern, welche nur schweren

Schiefer enthalten. Die Gewalt des Wasserstromes ist so groß, daß die Separation

sehr rasch geschieht; wenn aber die Kohle Kies und Erde enthält, so werden letztere

durch die zu große Stärke des Stromes mit fortgerissen.

Die auf diese Weise gewaschene Kohle wird also leicht vom Schiefer befreit, behält

aber Kies und Erde; daraus sind die verschiedenen Urtheile über diesen Apparat je

nach der Art der verwendeten Kohle erklärlich.

2) Die Kolbensetzmaschine und überhaupt alle Tauchapparate, worin bloß ein

Wasservolumen verdrängt wird, um der im Wasser suspendirten Kohlenmasse eine

schwingende Bewegung zu ertheilen, geben ein gutes Resultat in Bezug auf die

Separation der Erde. Diese besteht meist aus kleinen Theilchen von einem spec.

Gewicht, welches geringer als dasjenige des Schiefers und höher als dasjenige der

Kohle ist; um dieselben abzusondern, muß also das Gemisch in Wasser so lange

suspendirt erhalten werden, daß sich die beiden Elemente nach ihrer Dichtigkeit

getrennt absetzen können; dieß wird durch eine schwache stoßende Bewegung des

Wassers mittelst des Kolben-Setzkastens und aller Tauchmaschinen

erleichtert.

3) Es handelt sich schließlich noch um den Kies.

Derselbe hat für die Dampfkesselheizung wenig Erheblichkeit; für Kohks aber, welche

zu metallurgischen Zwecken bestimmt sind, namentlich die für Hohöfen etc.

anzuwendenden, ist es von der größten Wichtigkeit, den Kies abzuscheiden.

Die Versuche mit der Pumpenmaschine in Brassac haben bewiesen, daß man dadurch die

Kiese als unfühlbares Pulver absondern kann, welches sich in den hölzernen Leitungen

absetzt, die das Wasser und den Schlamm nach längeren Umwegen zu den Sümpfen

abführen.

Die Maschine, mittelst deren man diese Resultate erzielt, ist in Fig. 32 und 33

dargestellt, von denen erstere den in Brassac angewandten Setzapparat und letztere

einen zweiten Durchschnitt des modificirten Waschapparates gibt.

In den Setzapparat wird das Wasser durch eine Druckpumpe geliefert, deren Stöße der

Kohle, welche im ersten Kasten suspendirt ist, die nothwendigen abwechselnden

Bewegungen ertheilen, um sich separiren zu können.

Die Wassermenge ist zugleich hinreichend, um die schon von dem größten Theil des

Schiefers befreite Kohle mit fortzureißen und nach einem zweiten Kasten zu führen,

worin das Wasser durch Hebung wirkt, sowie endlich nach einem dritten von anderer

Gestalt, worin das Wasser schließlich durch Abschlämmen wirkt. Die vollkommen

gereinigte Kohle sammelt sich auf einem geneigten Roste oder Metallsieb, auf welchem

sie abtropft und den Rest des Schlammes und der Erde abgibt.

Die Pumpe kann natürlich auch in anderer Weise als der hier dargestellten

eingerichtet seyn; sie muß 15 bis 20 Kolbenstöße in der Minute geben und bei jedem

Stoß etwa einen Hektoliter Wasser liefern. Doch kann diese Wassermasse wechselnd

seyn, und es ist daher zweckmäßig, wenn der Gang der Pumpe veränderlich ist, oder

wenn man mittelst eines Auswechselhahnes die geförderte Wassermenge abändern

kann.

Auch kann eine Pumpe mehrere Waschmaschinen zugleich bedienen.

Wenn man ein Wassergefälle zur Verfügung hat, so wird die Pumpe durch einen

intermittirenden Zulauf ersetzt und dadurch dieselbe Wirkung wie durch die Pumpe

erzielt.

Separation des Schiefers. – Das Wasser tritt durch

die Leitung A, welche von der Pumpe H kommt, in den ersten Kasten ein, der aus den

Blechkästen B und C, die

durch die blecherne Scheidewand d getrennt sind,

besteht. Das eigentliche Setzen findet in der ersten Abtheilung statt. Ein eiserner

Rahmen F, mit einer gelochten Metallplatte bedeckt und

schwach geneigt, empfängt die Kohle. Das Wasser tritt unter dem Rahmen durch das

Rohr A ein, dessen Oeffnung mit einer um die horizontale

Achse b drehbaren Klappe a

bedeckt ist, die von außen durch Griff und Hebel a'

regiert wird.

Diese Klappe hat den Zweck, erstens die in dem Kasten sich absetzenden Unreinigkeiten

an dem Hinabfallen in das Rohr A zu hindern, und

zweitens den Wasserstrahl zu zertheilen und ihn zu zwingen, mit ziemlich gleicher

Kraft auf alle Theile des Metallsiebes zu wirken. Es folgt übrigens aus der Neigung

dieses Siebes, daß die Dicke der Kohle an gewissen Stellen stärker als an anderen

ist; mittelst Neigens der Klappe kann man den Druck auf die dickeren Stellen

verstärken und so eine gleichmäßige Hebung der Masse bewirken.

Ein Hahn oder eine Schütze g am Boden von B dient zum zeitweisen Entleeren der Unreinigkeiten in

diesem Gefäße.

Das Ablassen des Schiefers geschieht mittelst der mit Leder gefütterten und um ihre

Achse beweglichen Klappe f. Sie wird durch den Hebel l regiert, und ist am Grunde des Rostes F angebracht, um den Austritt des Schiefers durch die

größere oder geringere Oeffnung ihrer ganzen Breite reguliren zu können.

Der Hebel l wird mit der Hand bewegt; die Oeffnung wird

durch eine Schraube regulirt, welche in der Coulisse l'

geht; hiedurch stellt man den Hebel in die zum Ablassen des Schiefers passendste

Oeffnung. Derselbe fällt, wenn er sich auf dem Roste F

angesammelt hat, in die Abtheilung C, wohin ihn sein

Gewicht und der durch A ankommende Wasserstrom

treibt.

Wenn C voll ist, was man von oben leicht wahrnehmen kann,

so wird diese Abtheilung durch Oeffnen des Hahnes R,

ohne Unterbrechung des Pumpenganges, entleert. Dieser Hahn besteht aus den beiden

unter rechtem Winkel vereinigten Blechröhren R und R', deren nach aufwärts gerichteter Theil mittelst eines

Scharniers an dem anderen drehbar befestigt ist. Wenn man diesen nun über ein Gefäß

umlegt, welches sich neben dem Behälter C befindet, so

fließt das Wasser aus und nimmt den Schiefer mit, worauf man das bewegliche Rohr

wieder in die Höhe stellt. Es wird so die Setzarbeit nur einige Minuten

unterbrochen.

Für den Austritt der Luft aus C ist durch die Röhre k im Deckel gesorgt.

Eine Schütze h regulirt den Wasserauslauf aus B in den zweiten Kasten D,

und macht es möglich in diesem eine Wirbelströmung am vorderen Ende des Rostes G zu erzeugen, welche zum Separiren der Erde sehr

dienlich ist.

Separation der Erde. – Hinter dem Kasten B befindet sich der zweite Kasten D von größerem Inhalte als ersterer und genau ebenso eingerichtet. Der

Rost G in demselben ist wie der erste nach einer mit

einer Klappe m verschließbaren Oeffnung geneigt und

diese wird wie die Klappe f mittelst des Hebels etc. m' regiert. Dadurch wird der Eintritt des Schlammes in

den Kasten E, der ganz ähnlich wie C construirt ist, regulirt. Auch dieser Kasten enthält

ein Ablaßrohr von derselben Einrichtung wie R, R'.

Unter dem Roste G mündet ebenfalls ein erweitertes Rohr

A', welches sich 12 Centimeter über den Boden des Kastens erhebt und

mit zwei ledergefütterten eisernen Klappen d' versehen

ist.

Dieses Rohr kommt von einer horizontalen Luftpumpe, welche neben der Wasserpumpe H liegt und während der Setzarbeit Luft unter den Rost

G pumpt, um dem Wasser des Kastens die oben

bezeichnete Bewegung zu ertheilen. Diese Bewegung kann auch durch die erste Pumpe

H erreicht werden, indem man nur die Klappe J abnimmt, welche das Wasser von D am Zurücktreten in die Pumpe hindert, und die Klappe des Kolbens

festschraubt; man erhält so mit geringer Mühe eine Luftpumpe, oder nach Wunsch eine

Kolbenpumpe, welche die Luft des zweiten Kastens D

saugen und drücken wird, und so genau die Wirkung des Ventilkolbens der Wasserpumpe

hervorbringt.

Die Bewegung regulirt man je nach Bedürfniß durch Vermehrung oder Verminderung des

Kolbenganges von I, was man durch Verlängerung oder

Verkürzung des Krummzapfens V erreicht, der in einem

Schlitze des Schwungrades V' beweglich ist.

Separation des Kieses. – Hierzu dient ein dritter

Kasten E'. Dieser ist nichts anderes als der längst

bekannte Kasten mit fließendem Wasser. In der Mitte des Bodens befindet sich ein

kleiner Vorsprung n, damit der Theil nach D zu einen stärkeren Fall erhält. Ein kleiner Balken s am horizontalen Boden trägt eine horizontale Schwelle

von der Höhe der sich über die ganze Breite des Kastens erstreckenden Oeffnung t. Der freie Raum wird je nach Bedürfniß durch die

Klappe v, welche wie die früheren eingerichtet ist,

geschlossen.

Man erzielt so in in diesem dritten Kasten eine Entleerung wie bei den früheren,

wodurch ein freier Weg für den in E' sich absetzenden

Kies und den noch mitgerissenen Schlamm entsteht.

Hinter und unter der Klappe v befindet sich ein kleiner

Behälter, dessen Boden nach links gegen einen zweiten Behälter geneigt ist, welcher

demjenigen neben dem Kasten B ähnlich ist; er ist durch

eine Schütze geschlossen, welche man öffnet, wenn man den Schlamm oder Kies

entleeren will.

Der Wasserstrom, welcher die noch unreine Kohle in diesen dritten Kasten geführt hat,

verfolgt seinen Weg, in Folge des von einem Kasten zum andern stattfindenden Falles

von 15 bis 20 Centim., bis zu einem vierten L, welcher

dem eben beschriebenen in allen Theilen ähnlich eingerichtet ist. Nachdem die

letzten Theile Kies und Erde zurückgeblieben, gelangt die Kohle durch den Einfluß

des Stromes auf den Rost M, wo sich das Wasser trennt,

so daß die trockenen Kohlen auf die mit Weidenhürden belegte Bühne O fallen.

Der Trockenrost M besteht aus einem engmaschigen

Drahtgewebe, welches auf einem hölzernen oder eisernen geneigten Rahmen liegt.

Gang der Arbeit. – Die der Setzarbeit zu

unterwerfende Kohle läßt man erst über ein Sieb gehen, um die Stücke von Kohle oder

Schiefer gleich groß zu machen, da eine Verminderung ihres Volums, etwa auf einen

Kubikcentimeter, zum guten Setzen unumgänglich nöthig ist.

Wenn man beabsichtigt, noch feinere Kohle zu Kohks oder zu Kohleziegeln zu

verarbeiten, so muß dieselbe entweder zerstampft oder zwischen Walzen, ähnlich wie

Steinsalz, zerkleinert werden. Es wird dadurch nicht allein das Fortführen der Kohle

in den einzelnen Kästen erleichtert, sondern auch die Lostrennung der Kohlen-

und Schieferstückchen bewirkt, welche zur späteren Separation nothwendig ist.

Die so vorbereitete Kohle gibt man in den oberen Theil des Apparates mittelst eines

sie auf den Rost führenden Trichters. Dieß geschieht durch einen Arbeiter, der

mittelst einer Schaufel die auf einer Bühne liegende Kohle in den Trichter v wirft. Es ist dieses Verfahren zur Vermeidung von

Verstopfungen der mechanischen Zuführung mittelst eines Paternosterwerks oder dgl.

vorzuziehen.

Wenn nun die Kohle continuirlich auf den Rost F gelangt

und die Pumpen in Thätigkeit sind, so füllt das aus A

austretende Wasser den Kasten B und hebt die auf dem

Rost liegende Kohle bei jedem Stoß auf, bis die obere Abtheilung voll ist; dann

fließt das überschüssige Wasser in den zweiten Kasten, indem es die obersten Kohlen

mitnimmt, welche durch den Wasserstoß gehoben wurden und bereits von Schiefer

befreit sind.

Bei diesem Theil der Setzarbeit bleiben die Schieferstücke auf dem Roste B, während die Kohle mit einem Theil der Erde und des

Kieses in den zweiten Kasten D geht. Der Schiefer wird

in die Abtheilung c entleert, indem er durch die Klappe

f geht; er gelangt dann in einen nebenstehenden

Behälter und wird hieraus weggefahren.

Die in den zweiten Kasten durch das Wasser entführte Kohle wird daselbst einer ganz

ähnlichen Bewegung wie durch die gewöhnliche Pumpe unterworfen.

Diese zweite Periode der Operation gestattet den erdigen Theilen sich auf dem Roste

des zweiten Kastens abzusetzen.

Da der zweite Kasten eine doppelt so große Oberfläche hat, wie der erste, aus welchem

er Kohle und Wasser empfängt, so folgt daraus ein viel langsamerer Abfluß, der durch

die (Luft- oder Wasser-) Pumpe H

intermittirend gemacht wird, indem sie bei jedem Stoß das Wasser hebt und zum

Ueberfließen bringt.

Diese doppelte Bewegung des Hebens der Kohle und des Unterbrechens begünstigt die Absonderung des

Schlammes oder der Erde, wie dieß in dem ersten Kasten für den Schiefer der Fall

war.

In den dritten Kasten fließt das Wasser mit der von Schiefer und Erde befreiten

Kohle, welche nur noch einen Theil des Kieses und Spuren von erdigen Substanzen mit

sich führt.

Der Fall zum dritten Kasten beträgt 20–30 Centimeter, damit in dem tieferen

Theil desselben ein Wirbel bewirkt wird.

Der am anderen Ende des Kastens abfließende Strom nimmt die Kohle von dem hölzernen

Boden i, i' hinauf mit, wornach sich auf diesem die

feinen durch die Reibung der Kohlentheilchen in den Strömungen losgelösten

Kiestheilchen ansetzen.

Soll die Reinigung eine ganz vollkommene seyn, so kann man noch einige hölzerne

Kästen von ähnlicher Form zufügen, durch welche der Strom hindurchgeht, ehe er die

Kohle auf dem Roste M absetzt.

Von diesem Theil des Apparates fällt das Wasser in einen Canal ab, der dasselbe mit

einem gewissen Falle in einen gemeinschaftlichen Bach leitet, in welchen die Bassins

münden, die selbst als Waschkästen eingerichtet sind, damit sich nach und nach alle

mitgerissenen Erde- und Kohlentheilchen absetzen können.

In diesen tieferen Bassins bleibt der Schiefer und die Erde, während die Kohle sich

in den benachbarten Behältern absetzt. Schließlich läuft das Wasser durch Schleußen

ab und setzt in einem letzten Reservoir noch Kohlenschlamm ab. Hat man Wassermangel,

so wird das abfließende reine Wasser nach dem Behälter R' der Saugpumpen zurückgeführt.

Die hier beschriebene Arbeit ist nur da von Nutzen, wo man Kohlen, welche zugleich

Schiefer, Kies und Erde enthalten, zur Fabrication von Kohks erster Qualität mit

einem Minimum von Aschengehalt aufbereiten will.

Eine solche Vollkommenheit ist nicht immer zweckmäßig und man thut daher wohl, den

Apparat je nach dem zu erzielenden Product zu modificiren.

Wenn man eine nur schieferhaltige Kohle besitzt, so reicht der erste Kasten allein

aus; nur gibt man demselben besser die Form und Dimensionen in Fig. 33; er ist dem

Kasten B in Fig. 32 ganz ähnlich,

allein man muß, um den möglichst großen Nutzen aus der Anwendung eines einzigen

Kastens zu ziehen, noch einige Theile anfügen, welche die Kohle länger zurückhalten

und bis zum Boden des Kastens untertauchen lassen. Hierzu dient: erstens eine dünne Scheidewand b, welche bis unter das Niveau r, r' des

Wassers reicht und den Strom unten durch und an der Seitenwand bis zur Höhe des

Abflusses x hinauf zwängt; und zweitens eine bewegliche Schütze, welche mittelst des Hebels m

gehoben oder gesenkt wird; sie besteht aus einem Metallsieb auf eisernem Rahmen.

Wenn diese Schütze gehoben wird, so bleibt die Kohle in dem Kasten B längere Zeit unter dem Einfluß der Pumpenstöße zurück;

wenn man dann annehmen kann, daß der sie begleitende Schiefer auf dem Roste

abgesetzt ist, so läßt man die Schütze nieder, und es fällt dann alle

zurückgehaltene Kohle auf den Abtropfrost.

Wenn die Kohle zu Kohks für metallurgische Zwecke bestimmt ist und schwefelhaltige

Beimengungen enthält, so bringt man einen oder mehrere hölzerne Kästen zwischen dem

Kasten B und dem Abtropfrost M (Fig.

32) an. Führt die Kohle Erde oder Schlamm mit sich, so bietet der Kasten

D (Fig. 33) erhebliche

Vortheile dar.

Diese Behandlung der Kohle hat bei den Gruben von Brassac, nach Angabe des Verf. das

Resultat gehabt, den Aschengehalt der Kohks von 14 Proc. auf 9 Proc. zu reduciren

und sie vollkommen zu entschwefeln. Dabei war der Kasten D nicht angebracht. Demnach glauben die Verf. annehmen zu dürfen, daß ein

vollkommener Apparat mit den vier Kästen, nur noch 8 Proc. Aschengehalt in den Kohks

ergeben würde, was ungefähr dem Gehalt von Kohlen entspricht, die mit der Hand

ausgelesen sind.

Nach den Verf. bietet also dieser Setzapparat folgende Vortheile dar:

1) die Waschung ist so vollkommen, wie man sie wünschen kann und von aller Aufsicht

unabhängig, da die Maschine ohne jede Beihülfe arbeitet;

2) die Anwendung des Apparates ist sehr wohlfeil, da man mit einer Dampfmaschine von

5–8 Pferdekräften und einer Pumpe, welche 100 bis 120 Liter Wasser per Kolbenzug liefert, die sämmtlichen Kästen im Gang

erhalten kann;

3) die Arbeit geht sehr rasch, da eine einzige Operation das leistet, wozu sonst viel

Mühe und wiederholte Waschungen erforderlich waren;

4) es wird viel Handarbeit erspart, da zur ganzen Operation vier Arbeiter genügen:

der eine schafft die Kohle in die Maschine, der zweite besorgt die Maschine und die

Ventile, die zwei übrigen entleeren den Schiefer und die gewaschenen Kohlen.

Der beschriebene Apparat vermag 60–75 Centner Kohle in der Stunde in der

bezeichneten Vollkommenheit zu waschen, wobei kein bemerkbarer Verlust stattfindet,

da die fortgerissenen Kohlentheilchen in den letzten Behältern sämmtlich wieder

erhalten werden.

Tafeln