| Titel: | Dampfkessel von Th. Hughes in Birmingham. |

| Fundstelle: | Band 165, Jahrgang 1862, Nr. III., S. 12 |

| Download: | XML |

III.

Dampfkessel von Th. Hughes in Birmingham.

Aus dem London Journal of

arts, April 1862, S. 211.

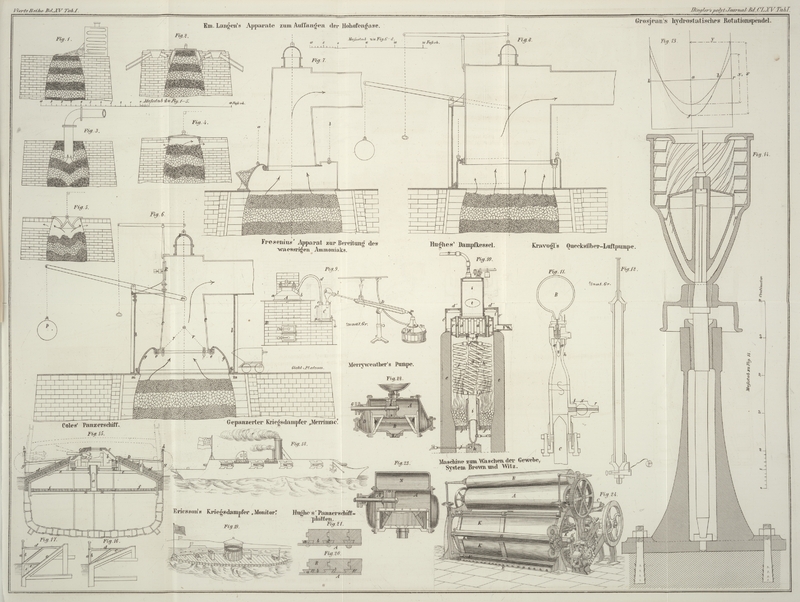

Mit einer Abbildung auf Tab. I.

Hughes' Dampfkessel.

Dieser Dampfkessel (patentirt in England am 24. Juli 1861) ist im Durchschnitt in

Figur 10

dargestellt.

e, e ist das Mauerwerk des Ofens, f, f sind die Roststäbe; h ist ein Fundament,

worauf das Hauptrohr i, i mittelst eines Fußes ruht; am

unteren Ende desselben ist das mit einem Hahn versehene Rohr j befestigt, welches zum Ausblasen des Kessels dient.

k ist das Speiserohr; das Wasser soll etwa bis zur

punktirten Linie l, l stehen, wie man außen an einem

Wasserstandsrohr erkennt; letzteres ist unten mittelst einer Röhre mit dem Hauptrohr

i etwa bei dem kleinen runden Loche n verbunden, während das Loch p dazu dient, um ein Rohr aufzunehmen, welches außen am Ofen mit einem

Hahn versehen ist.

Das Hauptrohr i ist vorn und hinten mit einem Vorsprung

zum Auflegen der damit verbundenen Roststäbe versehen, und mit einer Hülle q umgeben, um die unmittelbare Berührung der Flamme zu

verhindern. Das Innere dieser Hülle hat Vorsprünge, um ihre concentrische Stellung

zu erhalten.

r, r ist die Basis der Dampfkammer, von welcher s die Kuppe mit dem Mannloch t, dem Sicherheitsventil u und dem Dampfrohr

v ist. Alles dieß wird auf dem oberen Rande des

Hauptrohres i dadurch erhalten, daß der Boden von r ein concentrisches Loch von gleicher Größe mit der

Röhre i enthält, welches mit einer starken Flantsche a* versehen ist, so daß das Ende von i hindurchgeht und mittelst einer eingeschnittenen

Schraube b dampfdicht damit verbunden werden kann.

Die Kammer r, r ist mit einem Kreis von verticalen Röhren

a', a' versehen, welche mit der Deckel- und

Bodenplatte dampfdicht verbunden sind. Sie bilden den Weg für die Feuergase, bei

ihrem Durchgange von dem Raum zwischen der Wandung von r,

r und dem äußeren Mantel c', c' nach dem Fuchse

b', b'. Dieser Fuchs ist mittelst eiserner Bänder an

diesem Mantel befestigt, welcher die Hitze um die Basis der Dampfkammer

zusammenhält.

Der Deckel d', d' besteht aus zwei oder mehreren Stücken,

damit er zum Zweck der Ausleerung von Staub und Flugasche geöffnet werden kann. Der

Fuchs b' kann mit einem Register versehen seyn. Auf das

Rohr i sind zwei Ringe e',

e' durch heißes Aufziehen befestigt. Diese haben vier hohle Vorsprünge,

welche eingeschnitten sind, um rechts und links gewundene Schrauben aufnehmen zu

können. Entsprechend diesen hohlen Vorsprüngen ist das Hauptrohr durchbohrt, so daß

die Schlangenröhren f', g', h' innerlich und äußerlich

mit dem Hauptrohr verbunden sind. Vollkommene Dichtung der Verbindungsstellen wird

durch einen weichen Metallring bewirkt.

Die Schlangenröhren müssen eine diagonale Lage haben, damit das Feuer einen

gewundenen Weg machen und alle Röhrentheile bei seinem Aufsteigen nach a', a' bestreichen kann.

Beim Gebrauche dieses Kessels wird das Rohr sowie die gewundenen Röhren mit Wasser

gefüllt, worauf dieses nach dem Anzünden des Feuers sehr rasch zum Kochen kommt,

während der Dampf, so rasch er sich entwickelt, eine Ueberhitzung durch die

röhrenförmigen Feuerzüge erfährt, wenn er sich nach der Kuppe s und dem Rohre v begibt. Es ist somit das

Volum des Wassers verringert, die Heizfläche vermehrt und es wird also in einer bestimmten Zeit

mit geringem Kohlenaufwand eine sehr beträchtliche Menge überhitzten Dampfes

erzeugt. Dabei kann, wenn der Wasserstand vernachlässigt werden sollte, keine

gefährliche Explosion stattfinden.

Tafeln