| Titel: | Beschreibung eines Apparates zum Auffangen der den Hohöfen entströmenden Gichtgase; von Em. Langen. |

| Autor: | Em. Langen |

| Fundstelle: | Band 165, Jahrgang 1862, Nr. X., S. 25 |

| Download: | XML |

X.

Beschreibung eines Apparates zum Auffangen der

den Hohöfen entströmenden Gichtgase; von Em. Langen.

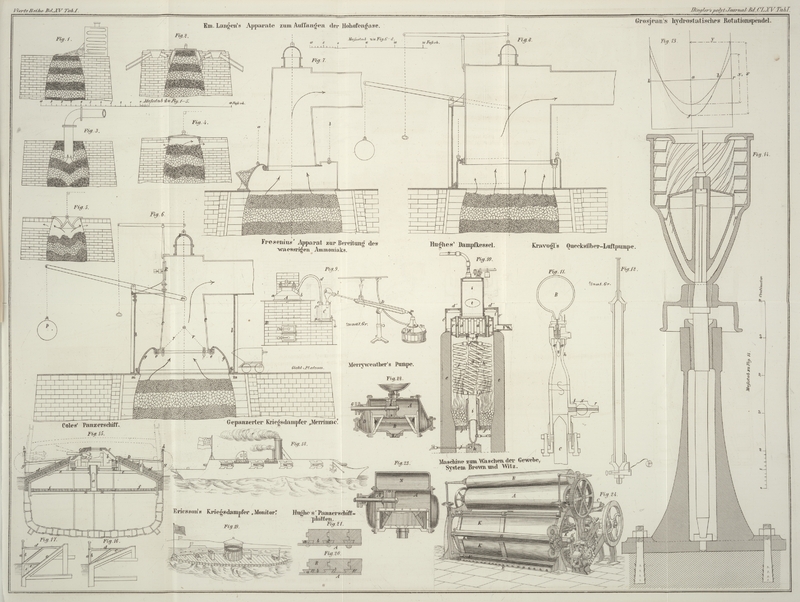

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Langen's Apparat zum Auffangen der den Hohöfen entströmenden

Gichtgase.

Das Auffangen und Verwenden der den Hohöfengichten entströmenden Gase in rationeller,

dem Hohofenbetrieb unschädlicher Weise hat schon seit geraumer Zeit die Fachmänner

um so lebhafter beschäftigt, als es eine bekannte Thatsache ist, daß enorme

Wärmequantitäten den Hohöfen, von diesen selbst unbenutzt, entweichen. Die

Wichtigkeit dieser Frage hat zu den verschiedenartigsten, unermüdlich fortgesetzten

Einrichtungen und Versuchen Veranlassung gegeben und auch ich, seit beinahe zwanzig

Jahren Hüttenmann, habe fast alle Stadien und Formen jener Versuche praktisch

durchgemacht und dabei die Unzulänglichkeit der bisher bekannten Einrichtungen über

Genüge erfahren, welche Unzulänglichkeiten darin bestehen, daß entweder die Gase nur

zu einem geringen Theile aufgefangen und ausgenützt wurden, oder daß dieses in einer

Weise geschah, welche die Hauptsache, nämlich den Hohofenbetrieb selbst

benachtheiligte. Eine kurze Berührung der bisherigen Constructionen in ihren

wesentlichsten Linien, wie solche die Skizzen Figur 1–5

veranschaulichen, wird die Mängel der bisherigen Vorrichtungen und die wesentliche

Abweichung meiner neuen Construction verdeutlichen.

Fig. 1 zeigt

eine Gasverwendung in ihrer ursprünglichen Form. Ein Winderhitzungsofen oder

Dampfkessel steht auf dem Hohofen, möglichst nahe der Gichtöffnung. Nur ein sehr

kleiner Theil der Gase wird durch die geneigte Platte in den zu erhitzenden Apparat

geführt und benutzt. Der Zug nach diesem Apparat bewirkt ein einseitiges Arbeiten

des Hohofens und ein einseitiges Aufgeben der Schmelzmaterialien, da die Gicht nicht

von allen Seiten zugänglich ist.

Fig. 2 zeigt

die heute noch am meisten benutzte Construction. Der in den Schacht eingehangene

Gasschirm führt, ohne den aufgelegten Deckel, ebenfalls nur einen Theil der Gase in

die Abzugcanäle, und wenn die Entziehung auch gleichmäßig an der ganzen

Ofenperipherie erfolgt, so entnimmt man doch die Gase schon an einer Stelle, wo

dieselben noch zur Vorbereitung der Erze dienen sollten. Ein weit größerer Nachtheil

macht sich aber für den Hohofen in anderer Weise geltend. In Folge der Form der

Hohöfen, welche im Kohlensack einen erheblich größeren Querschnitt haben, als in der Gicht, liegen

in progressiver Weise von oben nach dem Kohlensack fortschreitend, die Materialien:

Kohlen und Erze, in der Mitte der Schmelzsäule ungleich dichter und geschlossener,

als in der Nähe der Schachtwand, so daß die Gase vornehmlich durch den lockerer

geschichteten Theil an dem Schachte in die Höhe steigen. Man ist zwar bemüht, durch

stärkeres Aufgeben der Eisensteine an der Peripherie der Ofengicht jenen Uebelstand

zu beseitigen und in jener Hinsicht besonders auf den kleinen Hohöfen besorgt, in

die Mitte des Ofens die gröberen Eisensteine aufzugeben, während rund herum nur die

feine, dicht schließende Möllerung eingebracht wird. Es lassen sich aber dennoch

jene Erscheinungen nicht beseitigen und man wird selbst bei den am besten bedienten

Hohöfen bemerken, daß die Gase jederzeit zum größten Theile an der Schachtwand

entweichen.

Das Abziehen der Gase an der Stelle, wo solche vornehmlich in die Höhe steigen, wird

dann allerdings gestatten, deren möglichst viele

aufzusammeln, gleichzeitig wird aber dadurch, in Folge der Wirkung des abziehenden

Kamins, das Aufsteigen der Gase an der Schachtwand noch vermehrt und um so mehr

werden dem mittleren, dichteren Theil der Schmelzsäule die Gase entzogen. Je tiefer

der Gascylinder in den Ofen hineinreicht, und je mehr derselbe, nach innen

vorspringend, von der Schachtlinie abweicht, um so empfindlicher sind die Nachtheile

dieses Verfahrens, welche sich weiter vermehren, wenn die Gicht mittelst eines

Deckels geschlossen wird. Letzterer legt den in dem Gascylinder befindlichen Theil

der Schmelzsäule völlig kalt und fördert noch das mehrerwähnte Aufsteigen an der

Peripherie, indem die sämmtlichen Gase nach den Ausströmöffnungen hingedrängt

werden. Von Freunden dieser in Fig. 2 skizzirten

Einrichtung wird hervorgehoben, daß es wesentlichen Unterschied mache, ob mittelst

des Luftdruckes in dem abgeschlossenen Ofen die Gase in die Abzugscanäle hinein gedrückt oder ob solche vielmehr durch den Zug eines

kräftigen Kamins hinein gesaugt würden. Die Einen

erklären das Einsaugen, die Anderen das Eindrücken für nützlicher. Ich halte das

Eine wie das Andere für gleich nachtheilig, da in beiden Fällen die Verminderung des

Gasdurchzuges in dem mittleren Theil der Schmelzsäule befördert und die Gase

ungebührlich nach den Abzugöffnungen an der Schachtwand hingeführt werden,

gleichviel ob dieses durch Ansaugen oder Druck geschieht. Auf dem von mir geführten

Werke ist länger als 12 Jahre mit dem eingehängten Gascylinder in allen möglichen

Dimensionen gearbeitet worden. Bei nicht geschlossener Gicht machten sich die

Nachtheile der Einrichtung dann am wenigsten geltend, wann der Ofen mit grobem,

locker gelagerten Schmelzmaterial beschickt wurde, weil diese Beschickung ein Durchziehen der

Gase in der Mitte erleichterte; selbstredend war dann auch die Gasentziehung

unbedeutender. In demselben Maaße hingegen, wie ein feines, dichtes Schmelzmaterial

den Ofen mehr und mehr schloß, um so stärker traten die Nachtheile der Einrichtung

hervor. Ein ungleichmäßiges Vorbereiten der Schmelzmaterialien machte sich bemerkbar

und in Folge dessen ein öfterer Wechsel in dem Gang des Ofens und der Qualität des

Productes. Ich habe unter oft wiederholten, regelmäßigen Abwechselungen mit und ohne

Gasentziehung arbeiten lassen und gefunden, daß die Benutzung in jener Weise

keinerlei Vortheile brachte. Die aus der Ausnützung der Gase sich ergebenden

Ersparnisse wurden aufgewogen durch geringeren Gichtsatz oder sonstige

Mißhelligkeiten. Jene vergleichenden Versuche konnten hier mit um so größerer

Sicherheit angestellt werden, weil lange Jahre hindurch genau gleiche Eisensteine

verarbeitet wurden.

Es mögen noch die praktischen Uebelstände der in Fig. 2 skizzirten

Vorrichtung Erwähnung finden, welche darin bestehen, daß hinter und unter dem

Gasschirm Anlaß zu Ansätzen und zur Ablagerung von Staub und Gichtschwämmen geboten

ist. Für zinkhaltige Erze ist daher jenes Arrangement geradezu unthunlich. Das

Reinigen hinter dem Schirm, wie der horizontalen Canäle ist beschwerlich und unter

Umständen sehr zeitraubend. Bei weiten Gichten und ziemlich lockerer Beschickung, wo

der Gascylinder am wenigsten nachtheilig, ist er hingegen am meisten dem Verbrennen

ausgesetzt und es hat hier bei bedeutenden Stärke-Dimensionen ein solcher 8

Fuß weiter und circa 4 bis 6 Fuß langer Cylinder nie

länger als ein Jahr widerstanden; die Auswechselung war alsdann sehr mühsam und

kostspielig.

Die in Figur 3

skizzirte Construction hat den bei Figur 2 beschriebenen

Uebelstand, in Betreff des nicht gleichmäßigen Aufsteigens der Gase innerhalb der

Schmelzsäule, beseitigen sollen, verfiel aber bei einer ebenfalls nur theilweisen

Ausnützung der Gase in den gegentheiligen Fehler. Das zum Auffangen der Gase mitten

in den Ofen eingehängte Rohr lockerte selbst bei sehr mäßigen Dimensionen die

Schmelzsäule in der Mitte zu sehr und bewirkte ein Niedergehen des Materials in zwei

sich kreuzenden Curven und dadurch ein sogenanntes Kippen der Gichten. Auch wurden

hierbei die Gase am Eingang des Rohres, abwechselnd 4–6 Fuß, unter dem

Gichtplateau, also an einer Stelle entzogen, oberhalb welcher sie dem Betrieb noch

hätten nutzen sollen.

Fig. 4 zeigt

eine, meistens in Frankreich, indessen auch hier benutzte Vorrichtung. Die Gicht ist

mittelst eines flach aufliegenden, oder durch Wasserschluß gedichteten Deckels geschlossen, welcher

entweder vertical über Rollen, oder mittelst eines Hebels seitlich gehoben wird.

Der Hohofen kann indessen nie völlig gefüllt werden, das Material liegt immer

3–4 Fuß unter der Gichthöhe, kann daher nicht gleichmäßig aufgebracht und

noch weniger ordentlich egalisirt werden, welches Letztere für einen geregelten Gang

sehr wesentlich ist. Die Gascanäle füllen und verstopfen sich leicht durch das

eingeschüttete Material. Ebenso findet in geringerem Maaße die vorher bezüglich Figur 2

erwähnte nachtheilige Entziehung der Gase an der Schachtwand statt.

Fig. 5

veranschaulicht eine etwa vor Jahresfrist, zuerst in England und darnach auch hier

angewendete Construction. Sie hat sich am allerwenigsten bewährt. Der kleinere, nach

unten offene Conus kann gesenkt und gehoben werden. Im letzteren Falle schließt er

durch Anliegen an den oberen Conus die Gichtöffnung, das Schmelzmaterial wird in die

von den beiden Stücken gebildete Rinne eingeschüttet und durch ein Senken des

kleineren Conus mit einemmale in den Ofen gebracht. Bei sehr günstiger Ausnützung

der Gase mußte indessen schon nach wenigen Tagen die Einrichtung entfernt werden,

weil das Aufgeben des Materials durch ein mitunter ungleichmäßiges Senken des

unteren Conus durchaus unregelmäßig geschah und ein Nachhelfen d.h. Egalisiren

ebenso unmöglich war, wie eine Beobachtung des Niederganges der Gichten. Ein höchst

unregelmäßiger, ungünstiger Betrieb war die sofortige Folge.

Ein rationelles Abfangen der Hohofen-Gase müßte

folgenden Anforderungen entsprechen:

1) Die Construction des betreffenden Apparates darf vor allen Dingen die erste und

wesentlichste Manipulation, das Beschicken des Hohofens,

d.h. das völlig gleichmäßige Einbringen und Egalisiren der Schmelzmaterialien, nicht

behindern. Um dieses möglich zu machen und die ganze Ofenhöhe für den Schmelzproceß

auszunutzen, muß der Hohofen bis zum Rande gefüllt werden können, damit es dem

Arbeiter möglich und leicht sey, das eingeschüttete Material nach allen Richtungen

gleichmäßig auszubreiten.

2) Es dürfen die Gase nicht innerhalb des Ofenraumes,

weder an der Wandung, noch aus der Mitte herausgezogen, sondern erst dann

aufgefangen werden, nachdem dieselben die ganze

Schmelzsäule durchzogen haben und völlig aus dem Hohofen herausgetreten

sind. Nur in diesem Falle kann die Gasbenutzung ohne alle nachtheiligen Folgen für

den Hohofenproceß selbst seyn.

3) Es muß der Apparat so eingerichtet seyn, daß mit Ausnahme der wenigen Augenblicke,

welche zum Einschütten und Ausbreiten des Schmelzmaterials erforderlich sind, die den Ofen

verlassenden Gase vollständig aufgefangen und ausgenutzt

werden können.

4) Es muß der Apparat einfach, leicht hantirbar und der Abnutzung oder Zerstörung

möglichst wenig ausgesetzt seyn.

Diese Grundbedingungen haben mich bei der Construction des in Figur 6 abgebildeten

Apparates geleitet, zu dessen Beschreibung ich nunmehr übergehe:

Unmittelbar auf das Plateau des Ofens und die Oeffnung desselben umschließend, wird

ein gußeiserner conischer Ring a, a aufgelegt, an

welchem sich rings herum der Schlot b, b anschließt,

welcher mit einer beliebigen Anzahl von Oeffnungen, etwa 5–6 Stück, versehen

ist, um in bisher üblicher Weise, sey es mit kleinen Kippwagen, Schiebekarren oder

Trögen, das Schmelzmaterial einzuschütten. In einer diesen Geräthen entsprechenden

Höhe, also bei kleinen Waggons etwa in einer Höhe von 2 bis 3 Fuß oberhalb des

Ofens, beginnt die Gas abfangende Röhre c, c, welche

entweder in nach unten erweiterter helmartiger Form oder mit senkrecht

hinuntergehenden Wandungen, sich nach oben zur eigentlichen Gasleitung bildet und

die Gase an den Ort der Verwendung leitet. R ist eine

Thür zum Reinigen. An dem der Gicht zunächst befindlichen, unteren Ende des Gas

aufnehmenden Rohres ist ein das Gasrohr umschließender Wassercanal e, e angenietet. Der Zwischenraum m, m zwischen dem Conus a, a und dem Schlot

b, b sowie kleinere Lücken zwischen der Gichtplatte

werden durch Einstampfen von feuerfestem Thone dicht geschlossen.

G, G ist ein gußeiserner Ring resp. Deckel, welcher den

Apparat abschließt, indem er sich mit dem unteren Rande in den Conus, mit dem oberen

in den Wassercanal einlegt. Dieser Ring resp. Deckel g,

g kann mittelst zweier Hebel o, welche auf dem

Schlot ihr Auflager finden, an Ketten r, r so hoch

gehoben werden, als es das Einbringen des Schmelzmaterials erfordert. Das Gewicht

des Deckels wird am anderen Ende durch ein Gegengewicht p contrebalancirt, so daß das Aufheben des Deckels geringe Kraft

erfordert.

Während der wenigen Minuten, welche die Beschickung erfordert, wird der Deckel g, g gehoben. Das Aufgeben kann dann in jeder beliebigen

Weise, durchaus unbehindert und gerade so gut gleichmäßig und sorgfältig geschehen,

als wenn kein Gasfang vorhanden wäre. Nach geschehenem Einfüllen wird der Deckel

wiederum niedergesenkt und es müßen dann sämmtliche Gase in die Rohrleitung strömen.

X ist ein rundes halbkugelförmiges Ventil, welches

geöffnet wird, falls man die Gase frei abziehen lassen will; dasselbe schließt nur durch sein

eigenes Gewicht und dient gleichzeitig als Sicherheitsventil bei eintretenden

Explosionen.

Um ein Springen des Deckels g, g und des conischen Ringes

zu vermeiden, werden dieselben mit einem verticalen Einschnitt versehen und dieser

durch einen aufzunietenden schmalen Blechstreifen geschlossen. Es dürfte sich

empfehlen, den conischen Ring und den Deckel an den als Auflager dienenden Flächen

zur Erzielung eines besseren Verschlusses abzudrehen; erforderlich ist dieses

indessen nicht, einestheils weil sich der Deckel in den conischen Ring selbstthätig

möglichst fest einlegt, anderntheils, weil kleine Undichtheiten sich leicht

schließen lassen, indem man einzelne Schaufeln feines Erz in die Rinne wirft, welche

Conus und Deckel bilden.

Figur 7 und

8

skizziren die Ausführung desselben Systems in etwas anderen Formen.

Fig. 7a verdeutlicht im Durchschnitt,

wie man den auf dem Gichtplateau aufliegenden Schlußconus nach oben erbreiten und

dadurch eine Rinne gewinnen kann, um das Schmelzmaterial einzufüllen und mit

einemmale beim Aufziehen des Deckels in den Ofen rutschen zu lassen.

Fig. 8 zeigt

eine Combination zwischen dem Kamin (Schlot) und der Gas abfangenden Röhre. Letztere

würde darnach in der vollen Weite des Gichtdurchmessers ausgeführt und von einer

Anzahl kleiner Säulchen getragen, welche gleichzeitig die regelmäßigen Zwischenräume

für die Aufgebeöffnungen bilden. Der Deckel resp. Abschlußring erhält dabei, statt

der gewölbten Form, senkrecht hinabgehende Wände. Bei dieser Anordnung fällt der

sonst übliche Kamin völlig aus, indem er durch den Gassammler ersetzt wird. Das

Heben und Senken des Abschlußringes kann senkrecht oder seitlich mittelst Hebel

geschehen, die auf Ständern ihren Stützpunkt finden. Figur 8, nur als Skizze

dienend, wird das Arrangement dennoch hinlänglich verdeutlichen.

Es ist einleuchtend, daß mein Apparat den Anforderungen entsprechen muß, welche ich

vorstehend als Bedingungen eines rationellen Gasfanges bezeichnete.

Der ganze Apparat ist äußerst einfach, was Ausführung und Bedienung anbelangt, er

befindet sich völlig außerhalb des Hohofens und ohne allen Zusammenhang mit

demselben; eine Zerstückelung des Rauhgemäuers oder das Anbringen geschlossener

Canäle, sey es in Mauerwerk oder Eisen, fällt weg; bei gehobenem Deckel resp.

Abschlußring geschieht die Beschickung ebenso unbehindert, als wenn keine

Gasentziehung stattfände; mit Ausnahme der Zeit der Beschickung, welche hier

jedesmal 1–1 1/2 Minuten erfordert, ist die Benutzung der Gase eine

vollständige; eine nachtheilige Einwirkung auf den Schmelzproceß ist durchaus

unmöglich, weil die volle Ofenhöhe dem Betrieb erhalten bleibt und das Niedergehen der Gichten, sowie das

Aufsteigen der Gase in keiner Weise alterirt wird; ein Ansetzen von Zinkschwämmen

und dergleichen kann gar nicht oder nur an solchen Stellen eintreten, wo die

Reinigung äußerst leicht, sich beinahe von selbst bewirkt; das Reinigen der überall

frei liegenden Gasleitung ist sehr einfach; der Apparat ist einer Zerstörung durch

die Hitze gar nicht ausgesetzt; er läßt sich bei allen Oefen von beliebiger

Construction und Größe ohne Betriebsstörung montiren; er gestattet endlich, da er

den Ofen völlig abschließt, die Gase auf beliebig weite Entfernungen

fortzuführen.

Bei einer Gichtweite von 8–9 Fuß ermitteln sich die Anlagekosten bis zu der

anschließenden Gasröhre auf circa 500 Thlr.

Auf hiesigem Werke ist jene Vorrichtung seit circa 8

Monaten in Thätigkeit und entspricht in jeder Beziehung den gehegten Erwartungen.

Eine früher nicht gekannte Regelmäßigkeit des Betriebs, eine erhebliche

Kohksersparniß im Vergleich zu den früheren Gasentziehungen (circa 150–200 Pfd. pro 1000 Pfd.

Roheisen betragend) und eine sehr erfreuliche Oekonomie durch die vollständige und

ungestörte Benützung der Gase sind täglich redende Zeugen für die Güte des überaus

einfachen Apparates.

Meine geehrten Fachgenossen sind freundlichst eingeladen, sich durch persönliche

Besichtigung von dem Besagten zu überzeugen.

Es werden die Feinde der Gasentziehung ihre bisherigen Bedenken beseitigt, und die

Freunde derselben sich ohne Zweifel veranlaßt finden, weniger gute Einrichtungen

gegen Besseres umzutauschen.

Friedrich-Wilhelms-Hütte bei Siegburg, den 25. Nov. 1861.

Tafeln