| Titel: | Skizzen aus der allgemeinen Londoner Industrie-Ausstellung im Jahre 1862; von Max Eyth. |

| Fundstelle: | Band 165, Jahrgang 1862, Nr. XXI., S. 81 |

| Download: | XML |

XXI.

Skizzen aus der allgemeinen Londoner

Industrie-Ausstellung im Jahre 1862; von Max Eyth.

(Fortsetzung von S. 6 des vorhergehenden Heftes.)

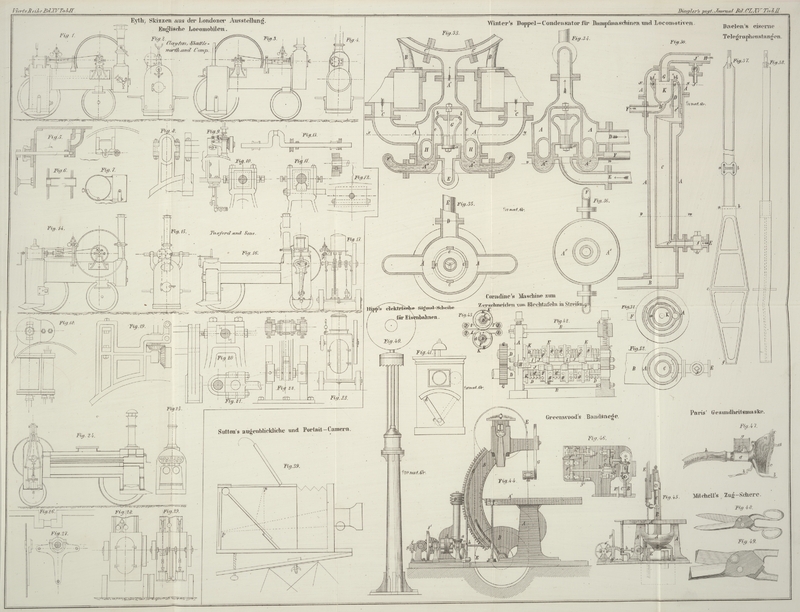

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Eyth, Skizzen aus der Londoner Ausstellung.

Englische Locomobilen.

Wie bei jedem anderen Product, bei dem der Geschmack einigermaßen ins Spiel kommt,

prägt sich auch im Gebiete des Maschinenbaues ein gewisser gemeinschaftlicher

Charakterzug in den Producten jedes Volkes aus. Wenn auch bei den deutschen

Locomobilen ein gewisses Suchen und Tasten nach der Normalform noch unverkennbar

hervortritt, so haben sich bei den englischen und französischen gewisse Normaltypen

festgestellt, so daß es schwer ist, sie zu verwechseln. Die gewöhnliche englische

Locomobile hat sich in 10 Jahren in einer bestimmten Form ausgebildet, die wenige

Veränderungen mehr zuläßt und namentlich wenige wünschen läßt, wenn sie nicht von

einer radicalen Umwälzung bedroht wird, welche sich gegenwärtig anzubahnen scheint

und die in Frankreich und Deutschland schon weitere Schritte gemacht hat als hier

– wir meinen die Anwendung hoher Spannungen.

Der unklare Begriff der „nominellen“ Pferdestärke macht in

England mehr als sonstwo genaue Vergleichungen schwierig, denn nirgends wird so

wenig gebremst und nirgends glaubt der Käufer so harmlos den Angaben einer

renommirten Fabrik. Hub und Cylinderdurchmesser gaben vor wenigen Jahren, wo die

Spannung im ganzen Lande höchstens 45 bis 50 Pfd. per

Quadratzoll betrug, wenigstens einen Anhaltspunkt. Seitdem aber auch diese in der

willkürlichsten Weise zwischen 30 und 100 Pfund schwankt, ist die Aufgabe doppelt

schwierig geworden. Im Allgemeinen darf jedoch mit Sicherheit angenommen werden, daß

die „nominelle“ Pferdestärke nahezu um 1/4 bis 1/3 kleiner ist

als die Kraft, mit der die Maschinen gewöhnlich arbeiten.

Die Dampfspannung ist im Allgemeinen noch nieder, und schwankt zwischen 45 und 60

Pfd. bei Fabriken, deren wesentliche Specialität Locomobilen sind (Clayton, Tuxford, Ransomes). Weniger die ernstlichen Bemühungen der

technischen Presse Englands, die seit einigen Jahren unermüdet für hohe Spannungen

kämpft, als das aus der Anwendung der Dampfpflüge entspringende Bedürfniß einer

größeren Kraft führte die Spannung von im Maximum 95 Pfd. per Quadratzoll bei etlichen Fabriken, z.B. Fowler,

Robey u.s.w., ein. Die Expansion ist bei diesen Maschinen eine jeden

Augenblick veränderliche, indem dieselben stets mit Coulissen zum Umsteuern versehen

sind.

Die Geschwindigkeit schwankt je nach der Kraft der Maschine zwischen 100 und 140

Umdrehungen. Maschinen von 14–20 Pferdekräften von den besten Fabriken machen

120–130 Umdrehungen; über 150 und unter 90 konnten wir keine in der

englischen Abtheilung auffinden.

Was endlich die Constructionsverhältnisse anbelangt, so glauben wir, hat sich England

hier selbst übertroffen. Das Lieblingswort des englischen Ingenieurs ist

„substantial“, und wenn er

an sonst genügend starken Maschinentheilen auf billige Weise „some strengthenings“ anbringen kann, ist

er glücklich. Wir könnten deßhalb erwarten, verhältnißmäßig schwere Maschinen zu

sehen. Was Einfachheit und Leichtigkeit der Theile, und doch ein gewisses solides

Aussehen des Ganzen betrifft, so hat – wenigstens der Ausstellung nach zu

urtheilen – England seine Concurrenten weit hinter sich gelassen. Dieß

überraschte uns in Betreff der Franzosen nicht wenig. Der Grund liegt wohl in den

verhältnißmäßig großen Kesseln der letzteren, und kleinen, aber schweren

Maschinchen, wie sie durch sehr hohe Spannungen bedingt sind. Dasselbe gilt von

Belgien. Deutschland kommt fast außer Betracht, denn die einzige von Cöln kommende

Locomobile übertrifft an Gewicht alles, was wir aufzufinden vermochten, und scheint

eher eine auf einen Kessel aufgeschraubte Förderungsmaschine, als, was der Name und

die Räder unter dem Kessel besagen, eine „Locomobile“ zu

seyn.

Mit nur drei Ausnahmen – ein System von Ransomes

und Sims, eines von Tuxford

und Ashby's kleinen Maschinchen – sind sämmtliche

englische Kessel Locomotivkessel mit viereckiger Feuerbüchse und, mit nur einer

Ausnahme, ohne eigentlichen Dampfdom. Die hierbei erzielte tiefe Lage des Rostes und

der Heizröhren gibt im Kessel Dampfraum genug, um den Dom wegfallen zu lassen. Die

Heizfläche ist durchschnittlich 18–26 Quadratfuß per nominelle Pferdekraft, und es sind eher große und wenige Röhren, als

viele kleine angewendet. Ebenso sind die Kamine ziemlich weit gehalten und der Zug

ist stets, mit Ausnahme von Ashby's Locomobilen, durch

das Dampfabgangsrohr hergestellt.

Die Anordnung der Maschine und die Verhältnisse der Theile haben eine gewisse

Einförmigkeit angenommen, indem man das Verhältniß zwischen Cylinderdurchmesser und

Hub (1 : 1 3/4), zwischen Kurbelstange und Kurbel (7 : 1, 6 : 1 oder 5 : 1),

zwischen Breite und Durchmesser von Lagern, Breite und Länge von Gleitstücken, für

die gewöhnliche Locomobile festgestellt hat. Im Wesentlichen zerfallen die

ausgestellten Locomobilen in ein- und zweicylindrige, von denen die letzteren

wieder in bedeutender Aufnahme zu seyn scheinen, und außerordentlich geschmackvoll

angeordnet sind. Die eincylindrigen unterscheiden sich von den continentalen

wesentlich dadurch, daß nur eine einzige die Mittellinie der Maschine in die

Mittellinie des Kessels legt. Bei allen anderen liegt die Mittellinie des Cylinders

so, daß der zurückgelegte Kamin auf einem im Schieberkasten festgeschraubten Träger

ruht. Der Vortheil ist augenscheinlich, indem die Mittellinie des Cylinders dadurch

tiefer zu liegen kommt und die ganze Maschine leichter wird. Die Lage des

Cylindermittels in verticaler Richtung bestimmt sich nämlich wesentlich aus der

Bedingung, daß Kessel und Kurbel mit Kurbelstangenkopf nicht in Collission kommen.

Liegt die Maschine mehr seitlich, so kann wegen der Rundung des Kessels unter der

Kurbel das Ganze tiefer liegen, sieht compacter aus und ist überdieß viel leichter

zu bedienen. Die ungleiche Ausnutzung der Lager kann nicht in Betracht kommen, da

sie sich bei gleicher Entfernung von dem Kurbellager ebenfalls ungleich ausnützen,

indem die Kraft doch immer nur auf einer Seite abgeht. Das Bestreben, die Maschine

symmetrisch zu bauen, ist kein Grund, einen so wesentlichen Vortheil unbenutzt zu

lassen.

Ein weiterer wesentlicher Charakterzug ist das Fehlen einer gemeinschaftlichen

Fundamentplatte der Maschine. Ist die Geradführung mit dem Cylinder in fester

Verbindung, und ruhen die beiden Wellenlager auf einem gemeinschaftlichen Gußstück

– selbst letzteres wird nur von sehr wenig Fabriken angewendet – so

ist Allem genügt, was vernünftigerweise verlangt werden kann. Die durch die Hitze

herbeigeführte Ausdehnung des Kessels in der Längenrichtung übersteigt bei weitem

nicht den zwischen Cylinderdeckel und Kolben nothwendigen Spielraum, und ist um so

weniger von Bedeutung, da sie während des Arbeitens mit der Maschine doch immer

nahezu die gleiche ist. In der Höhenrichtung hat es selbstverständlich nichts zu

besagen, wenn das Wellenmittel aus irgend welchen Ursachen etwas höher oder tiefer

zu liegen kommt als Cylinder und Geradführung, und so können wir es nur natürlich

finden, daß nicht eine einzige Fabrik ihre Maschinen mit der unnöthigen Last einer

gemeinschaftlichen Gußplatte beschwert.

Wenige Fabriken haben veränderliche Expansion (Ransomes

und Sims, Garrett), die gewöhnlich durch Drehen des einen

Excenters, das etwas

leicht mit Stellschrauben auf der Welle festgehalten ist, verändert wird. Die

Excenterringe sind stets von Messing, in einigen wenigen Fällen auch die Schieber.

Der Dampfabschluß geschieht nie mittelst eines Ventils,

wie es in Deutschland sich von den stationären Maschinen auf die Locomobilen

übergepflanzt hat, sondern stets mit einem Schieber, welcher durch einen Hebel

bewegt und mit einer einzigen Bewegung von einem einigermaßen an die Maschine

gewöhnten Wärter in die gewünschte Stellung gebracht wird. Dieß ist bei dem häufigen

Anlassen und Abstellen ein kleiner, aber sehr wesentlicher Vortheil, abgesehen von

der bekannten Unsolidität der im Dampf arbeitenden Gewinde der Ventilspindeln. Ein

entschiedener Fehler, den wir mindestens bei der Hälfte der verschiedenen

Fabrikanten finden, ist, daß das Dampfabgangsrohr vom Cylinder durch den Dampfraum

laufend in den Kamin mündet, und so ganz unnöthigerweise stets ein kleines Quantum

von Wärme entführt.

Die Geradführung besteht fast überall aus den vier gewöhnlichen Linealen, welche

meistens aus Gußeisen, aber auch aus gehärtetem Schmiedeeisen bestehend, die zwei

Gleitstücke führen. Letztere sind häufig mit Messingschalen und Keilen versehen, um

ihr Abnützen unschädlicher zu machen. Gespaltene Kolbenstangen sind sehr selten, und

offene Köpfe kommen gar nicht vor.

Die Wellen sind häufiger aus einem Stück gewunden, um die Kurbel herzustellen, als

daß ein angeschweißter Körper in der geeigneten Form ausgestoßen wird. Daß ersteres

bei dem ausgezeichnet zähen englischen Schmiedeeisen besser und billiger ist, indem

sich die Eisenfaser ungebrochen durch die ganze Welle zieht, ist klar. Bei Ashby's kleinen Maschinchen – die übrigens in

jeder Beziehung als Ausnahme betrachtet werden dürfen – und bei kleinen

locomobilen Dampfpumpen sind gußeiserne Kurbeln an den Enden der Welle

aufgesteckt.

Die Lagerconstructionen sind so mannichfaltig als möglich. Im Allgemeinen wird

hierbei, übrigens nicht zum Schaden des Käufers, ziemlich viel Messing verschwendet,

indem häufig viereckige Lagerschalen angewendet sind. Wenige der Lager sind mit

unter 45° stehenden Deckeln versehen, noch wenigere auf Lagerböcken

aufgeschraubt. Letztere hängen – mit wenigen Ausnahmen – nicht unter

sich zusammen. Wir brauchen kaum zu sagen, daß hierbei im Interesse der Leichtigkeit

des Ganzen ein wesentliches Moment einer gut gehenden Dampfmaschine – die

genaue gegenseitige Lage der Lager – gefährdet ist. Doch thun es Clayton, Shuttleworth und Comp., und 4700 ausgeführte Maschinen beweisen immerhin etwas für die

Construction.

Die Speisepumpen sind nicht das Beste an den englischen Locomobilen. Sie werden sämmtlich von

Excentern am einen Ende der Kurbelwelle bewegt, unter welcher sie entweder vertical

oder in schiefer Richtung an der Kesselwandung angeschraubt sind. Sie schlagen fast

ohne Ausnahme bedeutend, indem selten das Druckrohr an der höchsten Stelle der Pumpe

abgeht, und die gewöhnlich angewendeten messingenen Kugelventile sind ein sehr

unsicherer Verschluß. Giffard's Apparat hat noch nicht

viel Glück in diesem Gebiete gemacht. Wir finden ihn nur bei Rustan, Proctor und Comp. in Anwendung, welche

überhaupt in mancher Beziehung den Uebergang zu den französischen Locomobilen

bilden.

Indem wir nach dieser allgemeinen Betrachtung etwas näher auf die Eigenthümlichkeiten

der einzelnen Fabriken eingehen, gestehen wir, daß uns jedes Princip für

Classification im Stiche läßt. Wir bemühten uns, die verschiedenen Constructionen

nach der Bedeutung zu ordnen, die man den betreffenden Fabriken als

Locomobil-Fabriken gewöhnlich beilegt. Diese Bedeutung ist weder bedingt

durch die Menge der fabricirten und verkauften Maschinen, noch durch die Schönheit

der Construction, welche stets eine offene Frage bleibt, noch durch die

Vortrefflichkeit der Arbeit, über die man auf einer Ausstellung doch nur einen

unrichtigen Begriff bekommt; somit beginnen wir ohne mit unserer Reihenfolge mehr

als ein durchaus subjectives Urtheil aussprechen zu wollen, mit

Clayton, ShuttleworthandComp., Stampend Ironworks,

Lincoln. –Fig.

1–13.

In den gewöhnlichen, eincylindrigen Clayton'schen

Maschinen sehen wir den Typus der englischen Locomobile, sowohl was Construction als

was die Ausführung anbelangt. Keine Eleganz, aber einfach, nicht schwer, jedoch

solid, vielleicht ein constructiver Mißgriff, der begangen wird, weil er seit 15

Jahren begangen wurde, sonst aber Alles gebaut für seinen Zweck und für nichts

weiteres; so steht die Maschine vor uns, und so gehen täglich 2 – im vorigen

Sommer per Woche 15 – aus den Werkstätten in

Lincoln in die Welt hinaus.

Der Kessel (Fig.

1 und 3) ist ein gewöhnlicher Feuerrohrkessel mit ziemlich weiten eisernen

Feuerröhren, die aus der Wand in der Rauchkammer um 3/4 Zoll hervorstehen und nur

aufgetrieben sind; in der Wand der Feuerbüchse sind sie durch conische Ringe

dampfdicht befestigt (s. Fig. 6). Er ist mit

ziemlich weitem Kamin versehen, dessen Mündung durch einen mittelst eines Hebels

leicht zu hebenden Deckel den Zug regulirt, welcher durch das gewöhnliche

Abblaserohr erzeugt wird. Zum Reinigen des Kessels dienen kleine, mit Deckeln und

Bügeln versehene Oeffnungen, am Boden der Seitenwände der Feuerbüchse befindlich,

und ein Mannloch an der

Seite derselben. Die Verschalung besteht aus Haarfilz, Holz und einem

Blechüberzug.

Direct auf dem Kessel sind die Maschinentheile angeschraubt. Der Cylinder, von der

Feuerbüchse getragen, liegt 6–8'' seitlich. Ein Gußstück, direct unter dem

Schieberkasten und einer in die Kesselwand eingehauenen Oeffnung befestigt, bietet

eine verticale Gleitfläche für den Dampfabsperrschieber dar. Dieses Stück wird nur

mit einer einzigen Schraube angezogen. Am Schieber befinden sich zwei Stifte,

zwischen welche das Ende eines Hebels greift. Derselbe sitzt auf einer Spindel (s.

Fig. 5).

Diese tritt durch eine gußeiserne, mit Stopfbüchsen versehene, an der Stirnwand der

Feuerbüchse angeschraubte Platte aus dem Kessel heraus und trägt den gewöhnlichen,

nur um 90° verstellten Absperrhebel. Obgleich diese Stirnplatte ziemlich groß

und leicht abzunehmen ist, so ist doch die Schieberfläche ziemlich schwierig zu

repariren, wenn sie je undicht wird. Der Schieberkasten ist ein an beiden Enden

offenes hufeisenförmiges Gußstück, das eine verticale, von oben zugängliche Röhre

mit der Drosselklappe enthält. Die Enden werden, wenn der Schieberkasten an den

Cylinder angeschraubt ist, mit besonderen in der Ebene der Cylinderdeckel liegenden

Platten verschlossen, von denen die vordere zwei Stopfbüchsen – für

Schieberstange und Drosselklappenstange – enthält. Das Abgangsrohr des

Cylinders führt innerhalb des Kessels durch den Dampfraum zur Rauchkammer und mündet

dort in senkrechter Richtung in den Kamin – eine Construction, die mehr wegen

des beständigen Undichtwerdens der Verbindungen dieses Rohres, an welchen die

Ausdehnung der Kesselwände beständig arbeitet, als wegen des nicht zu übersehenden

Wärmeverlustes durch den abgehenden Dampf verwerflich ist. Auf dem Schieberkasten

ist das Säulchen angeschraubt, welches den umgelegten Kamin trägt und bei

Locomobilen die 14 Tage im Dienste sind, gewöhnlich krumm gebogen angetroffen

wird.

An den Lappen der Stopfbüchse für die Kolbenstange sind die Enden der vier

schmiedeeisernen, gehärteten Führungslineale angeschraubt. Auch der Kreuzkopf ist

von Schmiedeeisen und faßt gabelförmig den stählernen Zapfen, an dessen Enden die

gußeisernen Gleitstücke mit gespaltenen Stiften befestigt sind. Diese Gleitstücke

übergreifen die ganz flachen Lineale nur an der unteren und inneren Seite. Um gegen

die Abnützung etwas zu thun, liegt in jedem Gleitstück der Länge nach ein mit

Stellschraube festzustellender Keil, der eine im Gleitstück eingelassene Stahlplatte

nach oben treibt. Da die Maschinen alle vorwärts laufen, so ist dieß offenbar

verfehlt; der Druck findet nämlich stets auf das untere Lineal statt, das sich

ausnützt.

Jedes Nachziehen des Keils treibt deßhalb das Zapfenmittel tiefer und biegt die

Kolbenstange abwärts. Bei den zweiten, von Clayton,

Shuttleworth und Comp. ausgestellten Maschinen

ist jedoch dieser Fehler vermieden, indem sich bei ihnen Keil und Stahlplatte unter

dem Zapfenmittel befinden (Fig. 12). Das andere Ende

der Lineale ist durch ein zweites auf dem Kessel aufgeschraubtes Gußstück getragen,

durch dessen ringförmige Oeffnung die Kolbenstange tritt, und das, so leicht es ist,

die relativ richtige Lage der Lineale vollständig sichert (Fig. 8). Freilich kann

sich das ganze System etwas verziehen.

Die Kolbenstange, dreimal so lang als der Hub, hat einfache geschlossene Köpfe mit

messingenen Schalen, Bügel, Keil und Gegenkeil. Die viereckige Form der Lagerschalen

läßt die Köpfe etwas massig erscheinen; sehr breit sind die Lager nicht, indem das

Lager an der Kurbel kaum eine Breite = dem Durchmesser hat.

Die Welle (Fig.

13) ist aus einem Stück gebogen, aber so scharf, daß die Arme der Kurbel

vollständig senkrecht zur Welle stehen; dieß macht, daß die Kurbel hübsch und sehr

stark aussieht. Ihre Lage, sehr nahe an dem einen Lager, trägt ebenfalls wesentlich

zur Solidität bei. Auf ihrer längeren Seite zwischen den Lagern trägt sie das

festgekeilte gußeiserne Excenter für den Schieber und einen Ring für den

Regulatorriemen. Außerhalb des Lagers steckt auf dieser Seite das große Schwungrad,

auf der anderen das Excenter für die Pumpe. Doch kann das Schwungrad auch auf jene

Seite gesetzt werden.

Die Excenterringe sind von Messing. Bei den kleineren Maschinen ist die

Schieberstange nicht weiter geführt und die Excenterstange faßt mit einem runden

Köpfchen ohne Keil und Messingschalen den Zapfen, der in dem aufgeschraubten

gabelförmigen Kopf der Schieberstange steckt. Wir glauben, daß die Messingringe des

Excenters eher entbehrlich sind, als die Schalen für den kleinen Zapfen, indem

derselbe Druck sich das einemal auf eine große, das anderemal auf eine sehr kleine

Fläche vertheilt, die deßhalb natürlich eher Noth leidet.

Der Regulator (Fig.

9), in einem besonders auf dem Kessel aufgeschraubten Gestell sich

drehend, steht an der Schieberkastenseite der Geradführung und wird, wie alle

englischen Locomobil-Regulatoren, von einem Riemen in Bewegung gesetzt. Er

ist einer der wenigen, die den Drehpunkt der Arme im Centrum der Spindel haben. Das

Gestänge ist von rühmlicher Einfachheit; die Spindel der Drosselklappe verlängert

sich bis zum Gestell des Regulators, in welchem sie lagert, und wird durch ein

Hebelchen direct von dem Regulatorhebel darüber in Bewegung gesetzt.

Eigenthümlich sind die Lager (Fig. 10 u. 11), welche

mit den Lager böcken

zusammengegossen, einzeln an den Kessel angeschraubt sind. Die Lagerschalen sind

viereckig und bei dem von dem Schwungrad abgekehrten Lager vertical geschnitten. Die

seitlich angebrachten Stellschrauben drücken auf eingelassene Keile. Die Schale des

Lagers an der Schwungradwelle ist dreitheilig und die untere Schale kann durch

einen, horizontal durch den Lagerblock gesteckten Keil gehoben werden, wenn sich das

Lager ausnützt. Wird das Schwungrad auf die andere Seite gesetzt, so werden

natürlich auch die Lagerschalen verwechselt.

Die Speisepumpe mit messingenem Pumpenkolben und Ventilkasten, ist seitlich in

schräger Richtung an der Rauchkammer angeschraubt. Das Druck- und Saugrohr

mündet am unteren Ende der Pumpe. Der Abstellhahn schließt das Saugrohr, so daß

keine Gefahr des Zersprengens durch Unachtsamkeit vorhanden ist. Das Druckrohr (Fig. 7) fördert

das Wasser zunächst in die Rauchkammer, in der es in einer für den Zweck etwas

kurzen, gußeisernen Röhre vorgewärmt wird und am Boden der Kammer in den Kessel

tritt.

Das Ganze ruht gewöhnlich auf hölzernen Rädern. Die Hinterräder liegen nahezu in der

Mitte der Feuerbüchse, indem die gemeinschaftliche schmiedeeiserne Achse gekröpft

ist und dieselbe untergreift. Für Holzfeuerung werden die Maschinen auf Verlangen

mit größeren Feuerbüchsen versehen. Ebenso wird auf Bestellung ein Umstellhebel

angebracht. Die Preise theilen wir in einer am Schlusse zusammengestellten Tabelle

mit.

Ueber die zweite Classe der Maschinen von Clayton,

Shuttleworth und Comp. (Fig. 3 u. 4), welche ebenfalls auf

der Ausstellung vertreten ist, können wir kürzer weggehen, da dieselbe mit Ausnahme

der Lage des Cylinders genau wie die beschriebene construirt ist. Statt nämlich

offen über der Feuerbüchse, liegt der Cylinder in der in die Höhe gezogenen

Rauchkammer. Die Art der Befestigung ist so, daß der ganze Körper des Cylinders von

hinten in die Kammer hineingesteckt wird und die Cylinder- und

Schieberkastendeckel hinten und vorn ohne weiteres gestatten das Innere vom Cylinder

und Schieberkasten zu untersuchen. Die Spindel, welche den Absperrschieber bewegt,

geht durch den ganzen Kessel und tritt in derselben Weise wie bei den gewöhnlichen

Maschinen an der Stirnfläche der Feuerbüchse hervor. Das Dampfabgangsrohr fällt

selbstverständlich ganz weg, indem nur ein Stutzen über den Cylinder in den Kamin

emporragt.

Abgesehen davon, daß die Keile in den Gleitstücken am richtigen Platze unter dem

Kreuzkopfzapfen liegen (Fig. 12), ist die Lage

sowohl als Form von Geradführung, Welle, Lager, Regulator, Schwungrad und Speisepumpenexcenter genau die

alte. Die Speisepumpe nur liegt etwas mehr nach vorn und pumpt das Wasser durch die

Seite des Kessels und ohne Vorwärmer ein. Auf der Feuerbüchse ist ein gußeiserner

Träger für das Umlegen des Kamins aufgenietet.

Die Lage des Cylinders in der Rauchkammer ist dieser Fabrik patentirt.

Was den Kohlenverbrauch betrifft, so sind die letzten authentischen Angaben hierüber

der Versammlung der Agricultural Society in Chester

mitgetheilt worden. Während im J. 1851 der Kohlenverbrauch per Stunde und Pferdekraft 8,6 Pfd. war, betrug er im Jahr 1858 genau 5

Pfd. für gewöhnliche Kohlen.

Die Arbeit an den ausgestellten Maschinen ist ausgezeichnet, und gerade um so mehr

anzuerkennen, als offenbar nicht, wie bei vielen anderen Fabriken, ein unnöthiger

und den praktischen Sinn verletzender Aufwand mit geschlichteten Flächen und mit

buntgemalten Maschinentheilen gemacht ist. Daß natürlich auf eine Ausstellung dieser

Art nicht das Alltagswerk geschickt werden soll, ist natürlich, und in dieser

Beziehung dürften die deutschen und einige französische Locomobilen ein warnendes

Beispiel seyn. Der Beschauer zieht stets und mit Recht schon das Nöthige selbst für

das ab, was auf Kosten der „Ausstellung“ fällt. Auf der anderen

Seite machen auf uns zu viele polirte Flächen durchaus nicht den gewünschten

Eindruck; erstens sind sie nicht schön, zweitens kosten sie zu viel Geld und

drittens machen sie Mühe und Arbeit, bis man sie schließlich doch anstreicht.

Die normale Dampfspannung ist 45 Pfund. Der einfache Muschelschieber gibt nahezu

keine Expansion. Die Anzahl der Umdrehungen steigt bei kleineren Maschinen von

100–126.

Außer den angeführten Maschinen haben Clayton,

Shuttleworth und Comp. noch eine horizontale

stationäre Maschine ausgestellt, und eine doppeltcylindrige, selbstbewegliche

Locomobile, auf die wir später zurückkommen werden. Auch die Pumpmaschinen, welche

das Wasser für die Fontänen und den westlichen Annex schaffen, sind von dieser

Fabrik.

Diese Fabrik hat seit Ende der Vierziger-Jahre, wo sie begründet wurde, über

4700 Locomobilen geliefert.

Tuxford and Sons, Boston

and Skirbeck Iron Works. – Fig. 14–29.

Ein durchaus anderes System vertritt seit mehr als einem Jahrzehnt diese Fabrik, und

wenn Preisgerichte das absolut Maaßgebende wären, so hätten wir mit ihren

eigenthümlich construirten und sehr schön ausgeführten Maschinen beginnen sollen. In

Betreff des Kohlenconsums sind sie erwiesenermaßen die ersten in England, indem sie genau 4 Pfund

gewöhnlicher englischer Kohle per Stunde und Pferdekraft

verbrauchen, was sie mehr ihren Kesseln, als ihrer Expansionsvorrichtung verdanken;

in Betreff ihres für Locomobilen eigenthümlichen verticalen Systems, mag es immerhin

fraglich seyn, ob sie über oder unter die horizontalen Maschinen zu stellen sind;

was aber ihre Verbreitung betrifft, so sind sie weit hinter Clayton's 4700 Maschinen zurückgeblieben, indem Tuxford gegen 1090 Maschinen geliefert hat, von denen sich die vier

letzten auf der Ausstellung befinden.

Jede dieser Maschinen vertritt ein besonderes System. Nr. 1 ist mit verticalem

Cylinder und hängenden Stopfbüchsen, Nr. 2 vertical mit unten stehenden doppelten

Cylindern, Nr. 3 ist eine horizontale Maschine und Nr. 4 – im Augenblick

außer dem Kreise unserer Musterung – eine Straßenlocomotive.

Nr. 1. Maschine mit verticalem, hängendem Cylinder. (Fig. 16, 17 und 23).

Der gewöhnliche Locomotivkessel mit viereckiger Feuerbüchse, mit Heizröhren und

Rauchkammer, trägt an der hinteren Wand der letzteren ein starkes blechernes

Gehäuse, das von außen betrachtet, ähnlich wie die Feuerbüchse über den Körper des

Kessels hinauf- und hinausragt. Das Gehäuse, welches mit seinem ganzen Inhalt

vollständig abgeschraubt werden kann und auf den Vorderrädern der Locomobile ruht,

ist nach vorn mit zwei Flügelthüren versehen, die geschlossen der ganzen Maschine

äußerlich ein außerordentlich einfaches und elegantes Aussehen verleihen. Die

Feuerbüchse trägt auf dem ganz leeren Rücken das Mannloch, die Sicherheitsventile,

Füllstutzen und die Stütze für den umzulegenden Kamin.

Das Dach des Maschinengehäuses trägt den aus demselben hervorragenden Cylinder,

welcher in einer domartigen Dampfkammer liegt und dessen Stopfbüchsen für

Kolben- und Schieberstangen sich demzufolge an der Decke des Gehäuses

befinden. Eigenthümlich ist die Art, wie die Welle, Kolbenstange, Kurbelstange und

Geradführung liegen. Letztere ist nämlich am Boden des Gehäuses angeschraubt und

besteht aus zwei senkrecht zur Bewegungsebene der Kurbelstange stehenden, soliden,

im Querschnitt nahezu quadratischen, gußeisernen Linealen (Fig. 22). Jedes derselben

wird von dem entsprechenden Gleitstücke auf drei Seiten übergriffen. Eingelegte

Messingschalen können mit Stellschrauben regulirt werden. Beide Gleitstücke sind

durch den gewöhnlichen stählernen Zapfen verbunden, an dem die eigenthümlichen

Verlängerungen der Kolbenstange sowie die Kurbelstange angreifen.

Diese Verlängerungsstücke bestehen aus zwei schmiedeeisernen, dünnen Platten, welche an einem Ansatze

der Kolbenstange auf beiden Seiten angenietet, mit weiter Ausbauchung die sie

durchdringende Kurbelwelle übergreifen und unten durch den Stahlzapfen der

Geradführung verbunden sind. Zwischen beiden Platten bewegt sich die kurze

Kurbelstange und pflanzt die Kraft der Maschine wieder nach oben auf die Kurbelwelle

fort.

Die Köpfe der Kurbelstange haben Bügel, welche durch zwei Schrauben die Lagerschalen

feststellen (Fig.

21). Die Kurbeln sind aus angeschweißten Stücken ausgestoßen, und die

Lager der Welle, mit runden natürlich horizontal geschnittenen Schalen sind an den

Seitenwänden des Gehäuses angeschraubt. Die aus demselben hervorragenden Wellenenden

tragen auf der einen Seite das Schwungrad, auf der anderen eine Riemenscheibe und

außerdem einen kleinen Ring zur Bewegung des außerhalb auf dem Gehäuse befindlichen

Regulators.

Dieser ist von der schlimmsten Sorte, indem die Drehpunkte der Schenkel sich

mindestens 2 1/2'' vom Spindelmittel befinden. Die Schenkel sind nach innen gekehrte

Winkelhebelchen, welche im Innern der Regulatorspindel einen Draht in Bewegung

setzen, der durch ein weiteres Hebelwerk mit der Drosselklappe in Verbindung

steht.

Die ausgestellte Maschine ist mit Expansionsschieber versehen. Dieß geschieht nur auf

Verlangen gegen Erhöhung des Preises und ist bei der Normalspannung von 45 Pfd. eine

ziemlich unwesentliche Zugabe.

Das Ganze ruht auf einem Radgestell von Holz, indem die eiserne Achse der Hinterräder

an der inneren Seite der Feuerbüchse festgeschraubt ist, die der Vorderräder direct

unter dem Maschinengehäuse ruht.

Nr. 2. Maschine mit verticalem, stehendem Cylinder.

Die ausgestellte Locomobile (Fig. 24–29) hat zwei

Cylinder; doch macht Tuxford häufiger schwächere

Maschinen mit einem Cylinder ganz nach demselben System, und diese letzteren sind

die beständigen Sieger bei den Proben der Royal Agricultural

Society.

Was den Maschinen den Sieg verschafft, ist offenbar bloß die Construction ihrer

Kessel, welche mit vor- und rückwärtsgehenden Heizröhren versehen sind. Das

Feuer, in sehr niederen Feuerbüchsen brennend, geht durch zwei weite Feuerrohre nach

hinten und kehrt dort um, indem es durch 26 gewöhnliche Locomotivröhren, welche in

drei Reihen sehr flach übereinander gelegt sind, wieder nach vorn strömt. Eine

zweite, über der Feuerbüchse liegende niedere und flache Rauchkammer steht direct

mit dem darüber befindlichen Kamin in Verbindung. Die große Heizfläche in Vergleich

mit der Rostfläche, und namentlich der lange Weg, den das Feuer zu machen hat, bis

es in den Kamin gelangt, machen selbstverständlich die Verhältnisse der

Dampferzeugung sehr günstig. Weniger klar ist es uns, warum diese Kessel nach der Behauptung

der Fabrik nicht so sehr dem Verderben ausgesetzt seyn sollen, als andere

Locomotivkessel: eine Eigenthümlichkeit, auf die besonders dringend hingewiesen

wird, weil Reparaturen in dieser Richtung allerdings sehr schwierig sind.

Die Rauchkammer über der Feuerbüchse ist zwar durch einen einfachen Blechdeckel

bequem zu untersuchen; um so schwieriger ist es aber, der entgegengesetzten

Rauchkammer beizukommen. Die hintere Wand derselben dient nämlich einem ähnlichen

Gehäuse zur Rückwand, wie wir es bei der ersten Maschine beschrieben haben. In

demselben stehen, am Boden angeschraubt, die zwei verticalen Cylinder und zwischen

beiden der gemeinschaftliche, die Drosselklappe enthaltende Ventilkasten. Die

Schieberkästen, welche sich gegenseitig ihre Deckel zukehren, sind angegossen. Die

Stopfbüchsen der Kolbenstangen sind mit Gewinden versehene Kappen. Gesteuert wird

der Dampf nur durch einen Schieber, welcher durch eine außerhalb des Schiebers nicht

mehr geführte Stange bewegt wird. Die Kolbenstange umgreift mit einem an ihrem Ende

aufgekeilten Bügel, dessen lange Schenkel aus Rundeisen bestehen, die Welle, welche

auch hier zwischen Cylinder und Geradführung liegt. Letztere ist auf dem Dach des

Gehäuses aufgeschraubt und mit Blechwänden besonders verschalt. In ganz ähnlicher

Weise wie bei der vorigen Maschine sind die Lager an den Seitenwänden des Gehäuses

befestigt. Der Regulator ist ebenfalls von derselben Construction. Er steht auf dem

Dach des Gehäuses zwischen den beiden Geradführungen, und wird von der darunter

liegenden Welle mittelst zweier hyperbolischen Räder getrieben. Direct darunter

steht das Drosselklappengehäuse, so daß die in seiner Achse herablaufende Stange

ohne weiteres das Hebelchen derselben faßt. Die Speisepumpe ist, gegen vorn, an

einem der Cylinder angeschraubt, und der Kolben hängt direct an dem auf der

Kolbenstange aufgekeilten Querstück des Bügels.

So verschieden die beiden Systeme dem Aussehen nach sind, so theilen sie doch genau

sämmtliche Vortheile und Nachtheile. Die ersteren sind einzig durch die verticale

Stellung des Cylinders und die dadurch erzielte gleichförmige Ausnutzung desselben

bedingt. In jeder anderen Beziehung sind sie im Vergleich mit horizontalen Maschinen

im Nachtheil, wofür wir nur einige Hauptpunkte anführen: Das Blechgehäuse, welches

Volumen und Gewicht der Maschine ansehnlich vermehrt und die Maschine dem Auge des

Heizers vollständig entzieht, – die Art der Befestigung der arbeitenden

Theile – Cylinder, Geradführung und Lager – an vier verschiedenen

Wänden dieses Kastens, – die höchst kurze Kurbelstange und die

nothwendiger- aber vollständig nutzloserweise übermäßig lange Kolbenstange,

sind organische Fehler des Princips, welche kaum durch den stehenden oder hängenden Cylinder aufgewogen

werden. Was das Gehäuse betrifft, so sieht es unläugbar hübsch aus und es mag unter

Umständen sehr bequem und praktisch seyn, um die Maschine in Feld und Scheune vor

Staub und Regen zu schützen. Andererseits aber kann und wird das Reinhalten der

Theile in dem engen Gehäuse nicht so pünktlich geschehen, als es bei einer offenen,

jedem Auge preisgegebenen Maschine geschehen muß. Ueberdieß wirkt die Lage des

Kastens an der heißen Rückwand der Rauchkammer wesentlich auf rasche Abnutzung und

auf großen Oelverbrauch hin. Ohne den Kasten hinten, welcher die Rauchkammer

unzugänglich macht und daher Nachsehen und Reparaturen beträchtlich erschwert, wären

die bei der zweiten Maschine angewendeten Kessel sicherlich sehr zu empfehlen. Wir

werden im französischen Departement ähnliche Kessel finden, welche den angeführten

Uebelstand vollständig vermeiden.

So nimmt es uns denn durchaus nicht Wunder, daß uns dieselbe Fabrik, welche ihr

verticales System als den Zielpunkt alles Strebens darstellt, eine ebenso schön

gezeichnete als musterhaft ausgeführte horizontale Maschine vorführt.

Nr. 3 (Fig. 14

u. 15). Die

Feuerbüchse des gewöhnlichen Locomotivkessels trägt den auf der Seite liegenden Cylinder. Der Schieberkasten sieht nahezu wie ein

zweiter, etwas kleinerer Cylinder aus mit Deckeln hinten und vorn, und enthält die

beiden Schieber, den Absperrschieber und das Rohr für die Drosselklappe. Am

Schieberkasten, wie wir es bei den meisten englischen Locomobilen finden, ist noch

ein besonderes Sicherheitsventil angebracht. – Die Geradführung besteht aus

zwei breiten, einerseits an der Cylinderstopfbüchse, andererseits an einem

gußeisernen Gestell angeschraubten Linealen, zwischen denen die Kurbelstange

hinlänglich Spiel hat. Das GleitstückMan sehe Figur 45 Tab. III. ist mit Messingbacken versehen, welche in eigenthümlicher Weise verstellbar

sind und erfaßt drehbar den auf der Gabel der Kolbenstange festgesteckten

Stahlzapfen. Das andere Ende der Kolbenstange bildet ein geschlossener Kopf, der die

Lagerschalen mit Bügel und Schrauben hält. Die Kurbel der Welle ist ausgestoßen.

Lager und Lagerböcke sind ein Gußstück, die beiden Lagerböcke aber sind getrennt am

Kessel angeschraubt. Die Lagerschalen (Fig. 20) sind viereckig,

schwalbenschwanzförmig in einander eingepaßt und ihre Lage ist durch seitlich ins

Lager geschraubte Schrauben verstellbar – eine Construction, welche wir bei

Locomobilen in keiner Weise billigen können, indem jedes Nachstellen der Schalen ein

Nachfeilen erfordert. – Die schmiedeeisernen Excenter sind besonders klein,

die Schieberstangen ohne

weitere Führung, die Excenterringe wie gewöhnlich von Messing, die

Schieberstangenköpfchen ohne Messingschalen. Der Regulator, im nämlichen Gußgestell

ruhend, das die Geradführung unterstützt, wird durch Riemen bewegt und setzt die

Drosselklappenspindel direct in Bewegung (Fig. 19). Was die

Anordnung so leicht und hübsch aussehen macht, ist neben der offenen Geradführung

die Disposition sämmtliche Stangen – Kolben-, Schieberstangen,

Absperrschieberspindel und Drosselspindel – in einer horizontalen Ebene zu

halten. – Die Speisepumpe, an der Seite der Feuerbüchse befindlich, wird in

gewöhnlicher Weise durch ein Excenter bewegt. Auch diese Maschine ist, wie die

anderen Tuxford'schen, stets mit Riemenscheibe und

Schwungrad versehen und steht auf hölzernen Rädern, welche von den englischen

Farmers den eisernen vorgezogen werden.

Die Fabrik liefert Maschinen von 1, 2, 3–14 Pferdekräften, bei achtpferdigen

Maschinen mit zwei Cylindern beginnend. Bei den horizontalen Maschinen, bei welchen

gewöhnlich zwei Schieber, und etwas mehr Expansion angewandt wird, gibt sie ihre

Cylinderdurchmesser für 6, 7 und 8 Pferde zu 7 3/4, 8 1/2 und 9'' an; die verticalen

Maschinen haben folgende Durchmesser:

4 Pferdekräfte 1 Cylinder

6''

8 Pferdekräfte 2 Cylinder

6''

5

6 1/2

10

6 1/2

6

7

12

7 3/4

7

7 3/4

14

8 1/4

8

8 1/4

Preise siehe weiter unten.

(Die Fortsetzung folgt im nächsten Heft.)

Tafeln