| Titel: | Der Torfdörrapparat von Carl Welkner, Hüttendirector in Wietmarschen bei Lingen (Hannover). |

| Fundstelle: | Band 165, Jahrgang 1862, Nr. LI., S. 184 |

| Download: | XML |

LI.

Der Torfdörrapparat von Carl Welkner, Hüttendirector in Wietmarschen bei Lingen

(Hannover).

Aus der berg- und hüttenmännischen Zeitung,

1862, Nr. 25.

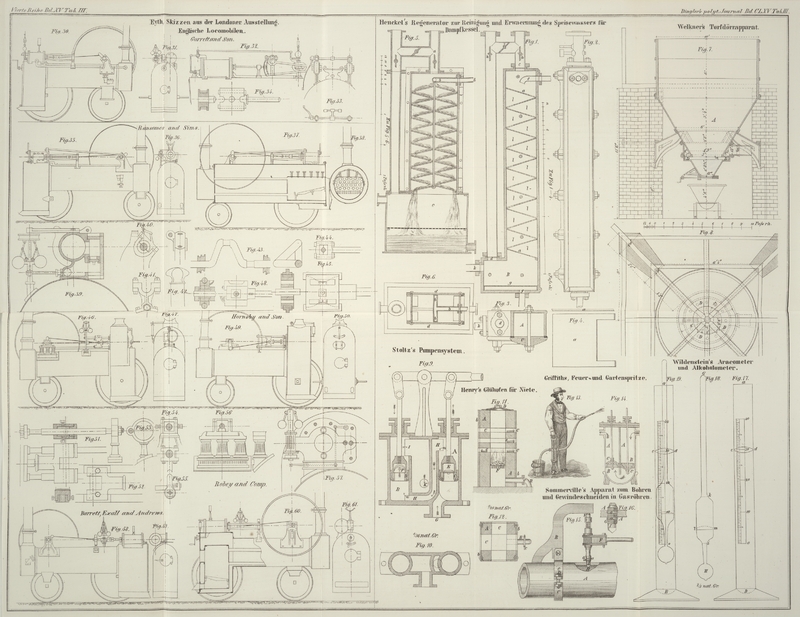

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Welkner's Torfdörrapparat.

Die gegenwärtige Schöpfungsperiode hat unserem Vaterlande einen Reichthum an Torf

verliehen, der von keinem anderen Lande übertroffen wird und der den

Brennstoffinhalt der bis jetzt bekannten Steinkohlenlager bei weitem überragt.

Unbestritten knüpft sich daher an den Torf und seine Verwendung als Brennmaterial

für Deutschland ein so großes nationales Interesse, daß es gerechtfertigt erscheint,

wenn jeder Techniker, der durch die Umstände auf dieses Brennmaterial hingewiesen

ist, seine deßfallsigen Erfahrungen und Verbesserungen der Oeffentlichkeit nicht

vorenthält.

Auch lassen, so umfänglich die Literatur des Torfes bereits ist, doch die

verhältnißmäßig geringen Fortschritte, die in seiner Verwendung gemacht wurden,

nicht verkennen, daß die ganze Torffrage mehr oder weniger noch in ihrer ersten

Entwickelung begriffen ist, und daß es, abgesehen von den verschiedenen

Gewinnungsmethoden, die stets den localen Verhältnissen anzupassen sind, besonders

Sache der Technik ist, die gebräuchlichen Methoden der Verdichtung, Darrung und

Verkohlung des Torfes auf eine rationelle Weise so zu verbessern und zu

vereinfachen, daß eine Massenproduction, wie sie die industrielle Verwendbarkeit

dieses Brennmaterials in den meisten Fällen erheischt, damit erreicht werden

kann.

Die Nothwendigkeit, dieses Ziel zu erreichen, tritt immer dringender an uns heran.

Abgesehen von einer Menge kleinerer Industriezweige, sind nicht wenige unserer

Eisenbahnen, wenn sie nicht mit bedeutenden Kosten fremde Steinkohlen beziehen

wollen, auf dieses Brennmaterial angewiesen; die Stabeisenfabrication mit

Torffeuerung hat in den Torfgegenden bereits bedeutende Fortschritte gemacht, und

die Natur hat selbst die großartigsten Eisenerzablagerungen in so unmittelbare Nähe

der vorzüglichsten Torfmoore gelegt, daß die Verhüttung derselben mit Torf oder

Torfkohle, ohne anderen Zusatz, immer mehr in ernsthafte Aussicht genommen werden

muß.

Es läßt sich zwar nicht verkennen, daß die physikalische Beschaffenheit der rohen,

mit Wasser geschwängerten Torfmasse die allgemeine Nutzbarmachung derselben als Brennmaterial,

wozu sie ihrer chemischen Beschaffenheit nach in den meisten Fällen sehr geeignet,

in vielen Fällen der Steinkohle sogar vorzuziehen, ja wegen ihres geringen Gehalts

an unverbrennbaren Rückständen und schädlichen Bestandtheilen in einzelnen Fällen

dem Holze fast gleichzustellen ist, sehr erschwert. Die Gewinnung des Torfes kann

nur während eines verhältnißmäßig kurzen Zeitraumes des Jahres vorgenommen werden,

und erfordert dann ein bedeutendes Arbeitspersonal, für welches später keine

Verwendung vorhanden ist, – und auch dann bleibt die Erzielung eines

vollständig lufttrockenen Materials immerhin unsicher. Hier ist es die

wissenschaftliche Technik, die die Natur unterstützen soll, und je mehr es uns

gelingt, der letzteren mit ihren Gesetzen Verständniß abzugewinnen, ihr ihre

Geheimnisse abzulauschen und unsere Kombinationen darauf zu gründen, desto sicherer

und desto rationeller werden wir uns dem vorgesteckten Ziele nähern.

So ist es eine herrliche Eigenschaft des rohen Torfs, daß er eine bedeutende

Dichtigkeit anzunehmen im Stande ist, sobald man mittelst Bearbeiten mit

überschüssigem Wasser seine ursprüngliche, durch seine Entstehung bedingte Structur

vollständig zerstört, und, obschon es selbstverständlich ist, daß die Ausnutzung

dieser Eigenschaft unter allen Verhältnissen nicht mit derselben Leichtigkeit

durchzuführen ist, so liefert sie uns doch einen Fingerzeig, der nicht hoch genug

angeschlagen werden kann, und der auch bereits vermöge seiner Annahme durch die

Technik zu den schönsten Erfolgen geführt hat.

Auch wird beim Trocknungsverfahren es immer eine Hauptaufgabe bleiben, den warmen

Sommermonaten so viel als möglich von ihrer Trockenkraft abzugewinnen und die

Trocknung in der freien Luft nach Kräften zu unterstützen. Mit den eigentlichen

Gewinnungsarbeiten in Verbindung gebrachte bedeckte Räume oder transportable

Stellagen haben sich hier praktisch bewährt; sie sind besonders bei denjenigen

Torfsorten, die, so lange sie weich sind, durch starke Regengüsse sehr leiden, also

bei den schweren Stichtorfsorten, so wie bei dem mittelst Hand- oder

Maschinenarbeit gedichteten Torfe immer empfehlenswerth, da die daraus erwachsenden

Mehrkosten durch das stärkere Ausbringen und bessere Qualität reichlich gedeckt

werden. Eben so empfehlenswerth ist eine zweckmäßige Magazinirung auf den

Verbrauchspunkten, obschon dieselbe ihre Grenzen hat, und, abgesehen davon, daß sehr

naß eingebrachter Torf auch durch mehrjähriges Lagern in Schuppen niemals eine

gewöhnliche Lufttrockenheit erlangen wird, für viele Verhältnisse wegen der

bedeutenden Anlagekosten und Beanspruchung von Raum gar nicht in genügendem Maaße

durchzuführen seyn dürfte.

Wäre mit der künstlichen Darrung des Torfes weiter nichts zu erzielen, als eine

Verbesserung des absoluten Wärmeeffects, dann möchte man

versucht werden, von derselben abzustehen, obschon die äußeren Umstände um so

deprimirender auch auf den absoluten Wärmeeffect wirken, je mehr Feuchtigkeit der

Torf enthält, je weniger derselbe zur vollständigen Verbrennung gebracht werden kann

und je ungleichmäßiger die entwickelten Wärmemengen zu Anfang und zu Ende der

Verbrennung sich gestalten. Da nämlich der Wassergehalt des Torfes als solcher gar

nicht in Rechnung gestellt werden kann, seine Wirkung also in vielen Fällen schon

nach seinem Gehalte an absolut trockener Torfmasse bemessen wird, so geht nur

diejenige Wärmemenge verloren, die durch Verwandlung des Wassergehalts in

Wasserdampf bei directer Verbrennung latent gemacht wird, ein Quantum, welches so

gering ist, daß auch bei der sorgfältigsten Abnutzung sonst verloren gehender

Wärmequellen damit eine vollständige Darrung nur in ausnahmsweisen Fällen zu

erreichen seyn möchte. Der Nachtheil des nassen Torfes gestaltet sich aber in der

Praxis ganz anders, und es liegt auf der Hand, daß ein physikalischer Apparat zur

Messung entwickelter Wärmemengen ein verhältnißmäßig günstigeres Resultat ergeben

muß, als ein Dampfkessel oder ein Puddlingsofen.

Der unter allen Verhältnissen größte Nachtheil der Verwendung des Torfes im nassen

Zustande liegt aber in seiner geringeren specifischen und

ganz besonders pyrometrischen Wärmecapacität.

Der im Verhältniß zu anderen Brennmaterialien und zu seinem Brennwerthe

außerordentlich große Rauminhalt des Torfes erschwert seine Verwendung ungemein, und

es wird dieselbe stets erleichtert werden, wenn aus einem bestimmten Volum die

möglichst große Wärmemenge gezogen werden kann. Von besonderer Wichtigkeit ist dieß

beim Eisenbahnbetriebe, wo der Wassergehalt als Ballast mit auf den Tender genommen

und wo gerade deßhalb häufig von der Verwendung des Torfes Abstand genommen werden

muß, weil der geringe zu Gebote stehende Vorrathsraum längere Fahrten mit Torf ganz

unmöglich macht. Dazu kommt, daß in vielen Fällen durch geringere Frachten eine

directe Kostenermäßigung des Torfes erreicht wird, während unter allen Umständen der

entwässerte und effectreichere Torf bei seiner Verarbeitung weniger Arbeitskräfte in

Anspruch nimmt.

Bringt solcher Weise die Verbesserung des specifischen

Wärmeeffects schon indirecte Vortheile mit sich, so bedingt der größere pyrometrische Effect des gedarrten Torfes directe um so

größere Vortheile. Es würde uns zu weit führen, wenn wir die vielen veröffentlichten

amtlichen Nachweise, besonders der bayerischen Staats-Eisenbahnen über die Feuerungsresultate mit

nassem und mit trockenem Torfe hier wiederholen wollten. Genug, daß die

außerordentlich günstigen Erfolge mit letzterem ihre Begründung in der erzielten

größeren Intensität der Flamme finden, mit der sich jeder Apparat rascher anheizen

und leichter in der erforderlichen Temperatur erhalten läßt, und mit der sich bei

einzelnen Betriebszweigen allein nur die erforderlichen Wärmegrade erreichen

lassen.

Anders ist es bei den Reductionsöfen oder speciell beim Eisenhohofenbetriebe. Hier

wirkt der Wassergehalt des Torfes deßhalb im höchsten Grade nachtheilig, weil

derselbe erst in einer Zone des Hohofens zur vollständigen Verdampfung kommt, wo die

dadurch bedingte Wärmebindung von einer Abkühlung der Schmelzzone unzertrennlich

ist, – weil auch durch die Heftigkeit der Verdampfung die Structur des Torfes

mehr oder weniger vernichtet wird, so daß die gebildete Torfkohle statt in klaren

Stücken, als Staub ins Gestell kommt und den Ofen versetzt und erkaltet, –

und endlich, weil die dem Hohofen behufs der Kessel- und Windheizung

entzogenen Gase ihre Brennkraft mehr oder weniger verlieren.

Nach dem Vorangeschickten ist es wohl zweifellos, daß eine rationell ausgeführte

Darrung, bei der das entwickelte Wärmequantum zur annähernd vollständigen Ausnutzung

gebracht wird, bei jeder größeren Verwendung des Torfes nothwendig erscheint, daß

sie für einzelne Betriebe nach Vorzugsweise trockenen Jahren, wie sie indessen nur

selten vorkommen, wohl außer Thätigkeit gesetzt werden kann, aber immer zur Hand

seyn muß, wenn man sich unabhängig von den atmosphärischen Einflüssen erhalten will.

Die Nothwendigkeit des Darrens ist unbedingt vorhanden, wenn sich der zu erzielende

pyrometrische Wärmeeffect ohne Entziehung des gesammten hygroskopischen

Wassergehalts des luftrockenen Torfes nicht erreichen läßt, und sie erscheint selbst

in den Fällen noch zweckmäßig, wo der alleinige Zweck der Dampferzeugung vorliegt

und wo die Mittel es gestatten, durch großartige Aufspeicherungen und langes

Ueberliegen an der Luft den nassen Torf zu verbessern.

Wenden wir uns der nächsten Aufgabe, der Darrung des

Torfes zu, indem wir die Verkohlung desselben einer späteren Besprechung

vorbehalten.

Die in Anwendung stehenden verschiedenen Dörrvorrichtungen

lassen sich eintheilen in solche, wo die Dörrung

1) durch strahlende Wärme mittelst Oefen oder Röhren im Dörrraume, oder

2) durch besonders erzeugte oder von einer anderen Feuerung entnommene und direct

durch den Torf geleitete Feuerluft, oder

3) durch künstlich erwärmte und durch die zu dörrende Masse geleitete atmosphärische

Luft bewirkt wird.

Die Apparate der ersten Art leisten verhältnißmäßig sehr wenig und liefern ein höchst

ungleichmäßiges Material. Die Hitze steigt stets nach oben, dörrt den hier lagernden

Torf rasch aus und, wenn die Temperatur nicht mit größter Vorsicht regulirt wird, so

findet sofort eine Zersetzung und Entzündung statt, während das unten liegende

Material noch vollständig naß bleibt. Diese Oefen erfordern außerdem ein großes

Anlagecapital und übermäßige Betriebskosten, und sollen sie mit continuirlichem

Betriebe eingerichtet werden, so ist wiederum ein großes, dem Verschleiß

vorzugsweise unterworfenes Inventar nöthig. Sie haben sich in der Praxis nicht

bewährt.

Aber auch die directe Verwendung der Verbrennungsgase hat ihre großen Uebelstände.

Zunächst ist es der Gehalt an Wasserdampf, den sie dem Dörrraume, da sie meist aus

nassem Brennmaterial erzeugt werden müssen, zuführen. Sodann erfordern sie einen

bedeutenden Aufwand von Brennmaterial, dadurch herbeigeführt, daß die Gase, bevor

sie in den Trockenraum einmünden, den größten Theil ihrer Wärme abgeben müssen.

Endlich ist die Entzündungsgefahr dennoch niemals ganz zu vermeiden. Werden dagegen

die Gase einer anderen Feuerung übernommen, und zwar, nachdem sie vollständig

ausgenutzt waren, dann tritt der erwähnte zweite Uebelstand allerdings nicht ein,

und die Unkosten einer solchen Darrung würden sich selbst auf ein Minimum reduciren;

aber es erwachsen wegen der Regulirung der Züge der combinirten Apparate in der

Praxis unübersteigliche Schwierigkeiten, so daß kaum ein Fall denkbar ist, wo dieß

System zur Ausführung gebracht werden könnte. Bereits ausgenutzte Feuerluft scheint

demnach nur bei den Dörrvorrichtungen der dritten Art zu praktischem Werthe gelangen

zu können.

Weitere Nachtheile dieser beiden Methoden, als Zerklüftung und Zerbröckelung des

Torfes etc., verdienen den erwähnten Hauptsachen gegenüber kaum Erwähnung.

Wir sehen, und die Erfahrungen hierüber liegen auch bereits vor, daß die

atmosphärische Luft wiederum das natürliche Agens ist, mittelst dessen die Dörrung

des Torfes oder ähnlicher hygroskopischer Körper, nachdem die Natur schon damit

begonnen, auch am besten und vortheilhaftesten zu Ende geführt oder bis zu einem

bestimmten Grade fortgesetzt werden kann. Das größte Verdienst um diese dritte Art

der Darrvorrichtungen hat jedenfalls Weber, obschon bei

dem von ihm construirten Trockenhause hauptsächlich die Ausnutzung der erzeugten Wärme für die

Lufterwärmung und die Vertheilung derselben Anerkennung verdient, während das ganze

System ein viel zu großes Anlagecapital und zu viel Arbeitslöhne erfordert, als daß

es nicht noch immer von Massenproductionen zurückschrecken sollte, und auch bei

weitem nicht alle die gerechten Ansprüche, die wir nach dem heutigen Stundpunkte der

Wissenschaft an eine vortheilhafte Darrung stellen dürfen, erfüllt.

Die reine und erwärmte atmosphärische Luft besitzt in hohem Grade die Fähigkeit,

Wasserdunst zu absorbiren, resp. nach Verhältniß ihrer Temperatur und der ihr

gebotenen Gelegenheit sich mit demselben zu sättigen. Mit der reinen Luftdarrung

sind wir allein im Stande, ohne jede Entzündungsgefahr ein nahezu wasserfreies

Material herzustellen; die Lufterzeugung mittelst Ventilatoren nimmt, da es

lediglich auf Luftwechsel ohne alle Pressung ankommt, nur sehr geringe

Betriebskosten in Anspruch und die Ausnutzung des entwickelten Wärmequantums für die

Lufterwärmung, resp. für die Verdunstung im Dörrraume, kann jedenfalls in viel

höherem Grade erreicht werden, als bei der Darrung mittelst strahlender Wärme oder

directer Feuerluft, obschon sich nicht läugnen läßt, daß die bei den gebräuchlichen

Winderwärmungsapparaten befolgten Principien durchaus unrationell sind und eine

große Brennmaterialverschwendung zur Folge haben. Aber auch diesen Gegenstand müssen

wir einer späteren Besprechung vorbehalten und uns vorläufig mit der Nachweisung

begnügen, daß der Luftdarrung vor allen anderen der Vorzug gebührt, obschon wir

nicht so starrsinnig seyn wollen, die Mitverwendung von bereits ausgenutzter

Feuerluft, besonders wenn dieselbe von trocknem Material herrührt, ganz von der Hand

zu weisen. Für besondere Fälle kann es sich sogar, sehr empfehlen, den Ventilator

einen kleinen Strom Feuerluft mit aufsaugen zu lassen; es darf nur die

Absorptionsfähigkeit der Luft nicht zu sehr beeinträchtigt und die Entzündungsgefahr

dadurch nicht hervorgerufen werden.

Auch die Ausnutzung sonst verloren gehender Wärmequellen für die Lufterwärmung

verdient in vielen Fällen eine hohe Beachtung, und bei neuen Darranlagen, wo auch

die Dampfmaschinenkraft für die Ventilation erst geschaffen werden muß, ist sogar

regelmäßig darauf Rücksicht zu nehmen.

Sind aber alle einschlagenden Momente bei der Wärmeerzeugung in gehörigem Maaße

berücksichtigt, und ist der Dörrapparat selbst so construirt, daß die ihm zugeführte

Wärmemenge die theoretisch annähernde Ausnutzung erfährt, dann ist auch alles

erreicht, was sich erreichen läßt, und die Unkosten des Dörrens werden der bei

freier Verbrennung des nassen Torfes gebundenen Wärme nahezu das Gleichgewicht halten. Wie viel daher auf

die richtige Construction des Dörrapparats ankommt, liegt auf der Hand.

Betrachten wir nochmals das Weber'sche Trockenhaus, so

fallen uns, so ausgezeichnet die Idee auch ist, doch zwei Punkte auf, die bei

dieser, wie bei allen anderen Dörrvorrichtungen, keine Berücksichtigung gefunden

haben:

1) Beim Beginne des Trockenprocesses, also wenn der Torf noch sehr naß ist, ist die

Dunstentwickelung so stark, daß über den Kaminen eine förmliche Dunstsäule sichtbar

wird, während dieselbe mehr und mehr abnimmt und noch lange vor Beendigung des

Processes kaum bemerklich ist. Die warme Luft ist zu Anfang mehr mit Wasserdunst geschwängert, als zu Ende; wenn sie daher im Anfange das

Maximum ihrer Leistungsfähigkeit bewirkt, so wird die Leistung gegen das Ende nahezu

aufgehoben. Dieß schließt in sich, daß

2) von einer Sättigung der entweichenden Luft mit

Wasserdunst im Verhältniß zu ihrer Temperatur gar keine Rede seyn kann; denn wenn

dieselbe unter gleich bleibenden Verhältnissen und richtiger Ausmündung der

Abzugskamine auch anfänglich nahezu vorhanden war, so muß dieselbe sofort aufhören,

wenn die Dunstentwickelung sich verringert.

Fassen wir nun diese beiden Punkte ins Auge, deren Wichtigkeit Niemand bestreiten

wird, und veranschaulichen uns das eben Gesagte, indem wir mit einem vertical

aufgestellten, unten geschlossenen und oben offenen Blechcylinder von circa 7 Fuß Höhe und drei Fuß Durchmesser manipuliren.

Es ist dieß ein Maaßverhältniß, bei dem sich ein im Boden zugeführter warmer

Luftstrom ziemlich gleichmäßig im Raume von unten nach oben fortbewegen wird. Wir

füllen den Cylinder mit nassem Torf, lassen die warme Luft zuströmen und ermitteln

von zwei zu zwei Stunden den Gewichtsverlust: wir werden finden, daß die

größtmögliche Schwängerung der Luft mit Wasserdunst schon

beim zweiten Wägen stattfindet, daß sie sich eine geraume Zeit erhält, dann aber

eine noch viel längere Zeit hindurch mehr und mehr abnimmt, bis der Gewichtsverlust

nicht mehr zu rechnen ist. Ist der Apparat hingegen so eingerichtet, daß der dem

warmen Luftstrome zunächst ausgesetzte Torf stets unten abgezogen und dafür oben

nasser Torf nachgefüllt wird, dann ist die Schwängerung der Luft mit Wasserdunst

annähernd gleichmäßig.

Deßgleichen aber gibt es in der verlängert gedachten Torffäule einen Höhepunkt, wo

die Luft mit Wasserdunst gesättigt ist, und wo dieselbe

darüber hinaus, wegen Abnahme ihrer Temperatur, wieder condensirten Wasserdunst

fallen läßt. Die Höhe eines Dörrapparates also richtig und der Beschaffenheit des zu

trocknenden Materials entsprechend zu wählen ist die weitere Aufgabe.

Dieß bleiben die Hauptgrundsätze, die bei Construction von Dörrapparaten zu

beobachten seyn dürften; ihre richtige Anwendung führt von selbst zur Erfüllung der

ökonomischen weiteren Bedingungen, die in der Verringerung der Anlagekosten und

Arbeitslöhne zu suchen sind, so wie zu dem großen Vortheil, daß der Torf

continuirlich in nicht größeren Quantitäten dem Apparate entnommen zu werden

braucht, als der Verbrauch es erfordert, so daß derselbe, auch wenn er einer

vollständigen Darrung unterworfen wurde, aus der Luft kein Wasser wieder anziehen

kann.

Längere Versuchsreihen haben den Verfasser auf die Construction des in Fig. 7 und 8 dargestellten

Dörrapparates geführt; derselbe dürfte nicht allein für Torf, sondern auch für Holz,

und mit geringen Abänderungen für die verschiedenen Arten der Braunkohle anwendbar

seyn. Die mit dem Apparate in der Praxis erzielten Resultate sind so überraschend

und bedeutend, wie die Vorversuche es nur erwarten ließen.

Der Dörrraum A ist oben cylindrisch, nach unten bis zum

Schieber, der zum Abziehen des trocknen Torfes dient und möglichst luftdicht

schließt, conisch zulaufend. In angemessener Entfernung über dem Schieber befindet

sich die Zuführung der warmen Luft; dieselbe tritt ohne Unterbrechung von B in die Zutrittskammer C,

und von dieser durch die regelmäßig auf der Kreisfläche vertheilten runden

Oeffnungen D, D, D in den Trockenraum A.

Der Apparat gewährt bei dieser Anordnung einen continuirlichen Betrieb; der Torf ist

unten stets am trockensten und wird hier nach Maaßgabe der Consumtion in Partien von

20 bis 40 Kubikfuß abgezogen; in demselben Maaße wird oben nasser Torf nachgegeben

und dadurch erreicht, daß die Schwängerung der Luft mit Wasserdunst eine constante

ist. Die Höhe des cylindrischen Rumpfes, der sowohl dieserhalb, als auch wegen der

Billigkeit aus Holz angefertigt ist, ist variabel und mit Leichtigkeit, je nach der

allgemeinen Beschaffenheit des zu dörrenden Brennmaterials, mittelst eines

Hygrometers, welches die Sättigungszone der Luft mit Wasserdunst bei constantem

Luft- und Wärmequantum anzeigt, zu bestimmen und durch aufgesetzte Holzkränze

zu berichtigen und herzustellen.

Der allgemeinen Solidität wegen, sowie in Rücksicht auf die Aufstellung des

Apparates, deren Zweckmäßigkeit nach der Zeichnung nicht wohl zu verkennen seyn

dürfte, ist der conische Theil aus Gußeisen und Blech construirt.

Die Größe des Darrapparates richtet sich nach dem täglichen Verbrauchsquantum. Der vorliegende Apparat

ist geeignet, einem täglichen Verbrauchsquantum von 20,000 Pfund mittelst 2000

Kubikfuß Luft von atmosphärischer Dichtigkeit per Minute

und von 100° C. Temperatur bei der Einströmung, mindestens 20 Proc. Wasser zu

entziehen.

Eine größere oder geringere Temperatur der zugeführten Luft ist bei diesem System

nahezu gleichgültig; es muß nur das Luftquantum für die Zeiteinheit sowohl zum

Rauminhalte der Darre, wie zur erzielten Temperatur im Verhältniß stehen. Es ist

jedoch, abgesehen von der durch zu hohe Temperatur herbeigeführten

Entzündungsgefahr, immer besser und vortheilhafter, den Ventilator möglichst kräftig

und die Lufttemperatur entsprechend niedriger zu nehmen, da der Torf dann noch

weniger dem Zerklüften ausgesetzt ist und auch die Mehrproduction der Luft

verhältnißmäßig geringere Kosten verursacht, als ihre Erwärmung, es sey denn, daß

letztere durch bereits ausgenutzte Wärmequellen bewirkt würde.

Die durch das neue Darrsystem des Verfassers gewährten Vortheile sind der Hauptsache

nach folgende:

1) Die Anlagekosten sind äußerst gering. Eine Anlage für ein tägliches

Verbrauchsquantum von 20,000 Pfund erfordert im Durchschnitt einschließlich der

Lufterwärmung und des Ventilators mit Betriebskraft 2500 Thaler Capital, also

höchstens 1/4 der durch andere bekannte Systeme verursachten Unkosten. Da, wo

Maschinenkraft zu Gebote steht und wo man es vorzieht, die Luft durch ein von einer

Esse nach dem Ventilator geleitetes Saugrohr zu erwärmen, vermindern sich die

Anlagekosten sogar fast auf die Hälfte des obigen Betrages.

2) Die Betriebskosten sind geringer, als bei allen anderen Darrsystemen; denn, mag

die Darrung durch reine atmosphärische Luft oder durch eine Mischung dieser mit

Feuerluft bewirkt werden, immer wird wegen der continuirlichen Hinwegräumung des

getrockneten Materials eine bedeutende Ersparung an Brennmaterial stattfinden. Dazu

kommt, daß die Bedienung, Beaufsichtigung und Regulirung des Apparates kaum zu

rechnen ist, während andere Apparate meistens ein großes Personal erfordern. Wegen

der Mannichfaltigkeit der bestehenden Dörreinrichtungen lassen sich nur schwer

absolute Vergleiche anstellen; aber immerhin werden wir die Betriebskosten auf die

Hälfte von denjenigen der bekannten besten Systeme veranschlagen dürfen.

3) Da die Temperatur in der Darre von unten nach oben durch Bindung der Wärme an den

Wasserdunst mehr und mehr abnimmt, der Torf aber seinen Weg von oben nach unten

findet, so wird derselbe nur allmählich angewärmt und ist deßhalb dem Zerklüften

weniger ausgesetzt. Der Torf erhält außerdem eine ganz gleichmäßige Trocknung.

4) Der Torf hat, da er continuirlich in geringen Quantitäten ab gezogen und

verbraucht wird, keine Gelegenheit aus der Luft Feuchtigkeit wieder anzuziehen; es

ist dieß besonders ein Nachtheil der großen Trockenhäuser.

5) Die Darrung concentrirt sich auf einen und bei größeren Anlagen immer nur auf

wenige Punkte. Sie nimmt daher verhältnißmäßig nur einen kleinen Raum in Anspruch,

ein Vortheil, der unter den meisten localen Verhältnissen einen sehr hohen Werth

erlangt.Die beschriebene patentirte Welkner'sche

Torfdarrmethode verdient alle Beachtung der Techniker und hat auf der Alexishütte bei Lingen die günstigsten Resultate

ergeben. Die Darrung kostet daselbst nur sehr wenig, da einestheils der

Ventilator an die Betriebsdampfmaschine gehängt ist, deren Kessel durch

Hohofengase geheizt wird, anderntheils aber der Ventilator durch ein

Wärmofensystem arbeitet, welches in den gemeinschaftlichen Ausmündungscanal

der Dampfkessel eingebaut worden. Die Luft erhält hier von selbst den

größten Theil ihrer erforderlichen Wärme und es ist nur noch eine sehr

geringe Nachheizung, die höchstens 5 Procent des gedarrten Torfquantums

entspricht, erforderlich.Anm. d. Red. d. berg- und hüttenm. Ztg.

Tafeln