| Titel: | Die Schmelzung des Platins mittelst Holzkohlen; von Carl Aubel, fürstl. Demidoff'scher Berg- und Hütteningenieur. |

| Autor: | Karl Aubel [GND] |

| Fundstelle: | Band 165, Jahrgang 1862, Nr. LXXI., S. 278 |

| Download: | XML |

LXXI.

Die Schmelzung des Platins mittelst Holzkohlen;

von Carl Aubel, fürstl. Demidoff'scher Berg- und

Hütteningenieur.

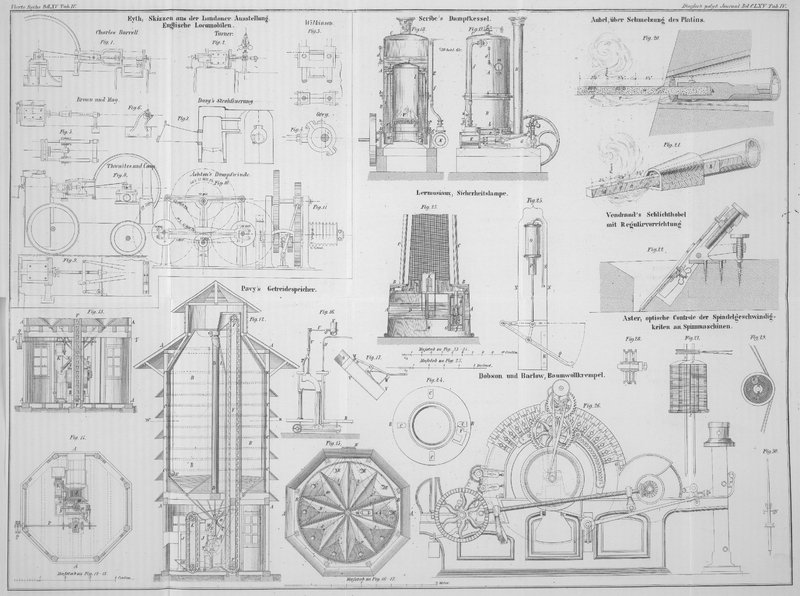

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Aubel, über die Schmelzung des Platins mittelst

Holzkohlen.

Als ich im Winter des Jahres 1861 auf den Hüttenwerken des Fürsten Demidoff zu Nischne Tagilsk am Ural, nahe unter dem

56° nördlicher Breite gelegen, in den von Herrn General Raschette daselbst erbauten neuen Eisenhohöfen (sog. Normal- und

Universal-Schachtöfen) die Ausmessungen, resp. Temperaturen in den

verschiedenen Ofenzonen feststellte, gelang auch mein Versuch: in dem Brennpunkt

einer jeden Düse Platin mit der größten Leichtigkeit zu schmelzen.

Um die wahre und beziehungsweise höchste Temperatur des

Eisenhohofens zu ermitteln, konnte in keiner Weise anders

operirt werden, als das zur Bestimmung derselben nothwendige Metall oder die

Legirung direct, ohne die Zuführung der Gebläseluft zu unterbrechen, durch die Form

in das Innere des Ofens, d.h. in den Focus der Düse einzuführen, welcher in der

Richtung des Luftstroms gemessen, eine Ausdehnung von etwa 5 Zoll engl. zeigte und

bei circa 2 1/2 Zoll Entfernung von der inneren

Ofenwandung anfing (man s. Fig. 20 u. 21), woselbst

eben wegen der alleinigen und directen Verbrennung des Kohlenstoffs gerade aufgehend

zu Kohlensäure, auch die höchste Temperatur herrscht.

Der Ausführung stellten sich anfänglich unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen,

denn alle zur Unterlage für die Schmelzproben angewendeten Materialien zeigten sich

unbrauchbar, indem dieselben entweder einer zu frühen Zerstörung, beziehungsweise

Schmelzung preisgegeben wurden oder durch die allzurasche Einwirkung derselben,

unterstützt durch den plötzlichen Wechsel der zugeführten, stark gepreßten, dabei

kalten Gebläseluft, zersprangen oder sonstwie

zerstört wurden. Porzellanröhren von Meißen, welche bekanntlich sehr feuerfest sind,

versuchte ich anfänglich durch die Formen einzubringen, um durch diese wieder die

Schmelzprobe einzuführen und ein Verbatzen derselben zu verhindern, aber selbst nach

vorhergegangener vorsichtiger Abwärmung derselben bis zur hellen Rothgluth war ein

Zerspringen nicht zu vermeiden. Kleine, mit der Säge geschnittene,

parallelepipedische Stäbchen von Chamottsteinmasse, welche an ihrem Ende in einem

kleinen Grübchen die betreffende Legirung eingeschlossen enthielten, waren wegen

desselben Uebelstandes nicht brauchbar; feuerfester Talkschiefer, der frisch aus der

Grube gefördert sich leicht mit dem Messer schneiden läßt, später aber, wenn er

trocken wird, vollkommen erhärtet, entblätterte sich, in derselben Weise angewandt,

bevor noch die eingeschlossene Probe auf die zur Schmelzung nothwendige Temperatur

erhitzt war. Auch ein Eisenstab, welchen ich durch Einhiebe mit dem Meißel in der

Art eingekerbt hatte, daß ein Ueberzug von reiner Kaolinmasse leicht haften konnte,

und welcher in einer Vertiefung am Ende einen kleinen ächten Porzellantiegel zur

Aufnahme der Legirung enthielt, zeigte sich untauglich, insofern das äußerste Ende

schon anfing abzuschmelzen, bevor noch der Tiegel selbst in den eigentlichen Focus

des Verbrennungsraumes zu stehen kam.

Nach allen diesen und ähnlichen vergeblichen Versuchen kam mir endlich der glückliche

Einfall, Kohlenstoff in Form eines dichten Kohksstückes, besser noch geschnittener

Stäbchen aus den Kohlenelementen der Bunsen'schen

Batterie zu benutzen, welche sich auch wirklich bei allen Versuchen als in jeder

Hinsicht vortheilhaft erwiesen, wenn dieselben in folgender Weise angestellt

werden.

Wie aus der Skizze Fig. 20 und 21 hervorgeht, wird das

etwa 1 Quadratzoll starke, dabei 3 bis 5 Zoll lange Kohksstäbchen a in die eiserne Hülse b

gesteckt, welche nach der anderen Seite hin in einen eisernen Stab von etwa 5 Fuß

Länge ausläuft, und zur Vorsicht noch durch einen durchgehenden Nagel c gehalten; alsdann wird die betreffende Schmelzprobe in

die unterschnitten ausgearbeiteten Grübchen d, e u.s.w. gebracht, und um ein Herausschleudern

derselben durch die Gebläseluft, sowie ein Verbatzen durch die schmelzenden Massen

im Ofen zu verhindern, mit einem Lutum, bestehend aus feinem Kohkspulver und etwas

feuerfestem Thon oder Kaolien, vollkommen dicht abgeschmiert. Weiter wird das

Kohksstäbchen, um ein Abspringen zu verhindern, zunächst über Kohlenfeuer etwa bis

zur Rothgluth erhitzt, und so, nachdem man die Form von etwa vorgetretenem

Schmelzgut geräumt hat, in möglichst horizontaler Richtung durch dieselbe in den

Brennpunkt der Düse, welche man etwas zur Seite drückt, eingeführt.

Die Exposition Hierselbst richtet sich natürlich nach der Quantität und Natur der

Schmelzproben, sowie der Stärke des Kohksstäbchens; um 8 bis 16 Gramme Platin zu

schmelzen, ist unter den später näher erwähnten Umständen eine Zeitdauer von 4 bis 5

Minuten vollkommen ausreichend, was für andere Schmelzproben zum Anhalte dient.

Diese Methode ist darum so geeignet, weil man:

1) dasselbe Kohksstäbchen zu mehreren Versuchen hintereinander anwenden kann, indem,

vorausgesetzt daß dasselbe gut präparirt ist, trotz der bedeutenden Hitze nur ein

sehr geringes und vollkommen gleichmäßiges Schwinden resp. Verbrennen der Kohksmasse

stattfindet;

2) mehrere Proben bis zu dreien, wie schon angeführt, auf einmal anstellen kann, also

verschiedenartige Körper eine genaue Vergleichung in Hinsicht auf ihre

Feuerbeständigkeit zulassen, da dieselben unter gleichen Umständen d.h. genau

dieselbe Zeitdauer ein und derselben Temperatur ausgesetzt werden; hierzu kommt

noch

3) daß man in raschester Aufeinanderfolge ohne ängstliches

Verfahren und auf das BilligsteAuf Eisenhüttenwerken ist diese Methode z.B. aufs vortheilhafteste geeignet,

um die Eisensteinproben anzustellen, sowie um die verschiedenen Thonsorten

auf ihre Feuerfestigkeit zu prüfen etc. alle derartige Schmelzproben ausführen kann.

Bei dem Herausziehen der Schmelzproben aus dem Ofen, welches, um ein Verschütten

derselben zu vermeiden, sorgfältig und in horizontaler Richtung geschehen muß, ist

anfangs das äußerste Ende des Kohksstäbchens wegen der blendenden Weißgluth gar

nicht zu erkennen, und man befürchtet schon, daß ein vollkommenes Abbrennen

desselben stattgefunden haben könnte; bei allmählicher Abkühlung aber tritt, zur

größten Ueberraschung, auch dieser mit den Schmelzproben versehene Theil unversehrt

hervor.

Nachdem ich auf diese Weise eine Reihenfolge der schwerschmelzbarsten Legirung, aus

Platin und Silber bestehend, zum Fluß gebracht hatte, ging ich endlich zu dem

Versuche über, selbst Platin zu schmelzen, was auch zu meiner größten Freude

vollkommen gelang.

Bei einer Pressung der Gebläseluft von nur 1 1/2 Zoll engl. Quecksilbersäule, bei

einer Temperatur derselben von nur – 3° C., bei einem Durchmesser der

Düse von 1 Zoll engl., wurden zu verschiedenen Malen bis zu 1 1/2 Loth Platin in dem

Brennpunkte derselben und in einer Zeit von kaum sieben

Minuten zu einem wohlgeflossenen Regulus vereinigt, welcher öfters nach dem

Herausziehen aus dem Ofen und sicher noch durch Ueberhitzung auf's Schönste die

Erscheinung des Spratzens zeigte, noch in weit vollkommenerem Maaße, als es das

Feinsilber zu thun pflegt.Nach Sainte-Claire Deville muß man

wenigstens eine Masse von 500 bis 600 Grm. Platin im Kalk lange Zeit in

Schmelzung erhalten und dann das Metallbad plötzlich aufdecken, um das

Aufschäumen desselben wahrnehmen zu können. Es dürfte interessant seyn zu erwähnen: daß an demselben Tage, an welchem es

mir als dem Ersten gelang, Platin in einem Eisenhohofen,

welcher noch dazu mit Holzkohlen betrieben wurde, zu

Nischne Tagilsk bei sibirischer Winterkälte zu schmelzen, wozu bekanntlich circa 2700° C. erforderlich sind, das

Quecksilber, bei natürlicher Kälte in gefrornem Zustande verharrte, was eine

Temperatur von – 40° C. bezeichnete. Die höhere Temperatur der

Gebläseluft, im Gegensatz zu der äußeren Atmosphäre, hatte ihren Grund in der

Aufstellung der Gebläsemaschinen in geheiztem Locale; durch die freiliegenden und

langen Windleitungsröhren wurde aber die warm geschöpfte Luft von circa 10° C. wieder bis auf – 3° C.

abgekühlt.

Iridium, in den bekannten kleinen, zinnweißen metallglänzenden Blättchen und

Schüppchen von Osmium-Iridium aus den Goldwäschen des Orenburg'schen

Gouvernements, konnte ganz unter denselben Umständen wie

Platin, nicht zum Schmelzen gebracht werden, frittete jedoch vollständig zusammen;

dieß möchte hinlänglich verbürgen, daß bei Anwendung von erhitzter Gebläseluft, selbst ohne die

Pressung derselben zu erhöhen oder den Durchmesser der Düse zu vergrößern, die

Temperatur eines Eisenhohofens sogar Iridium zum Flusse bringen kann.

Zu erwähnen ist, daß, falls man nicht durch Verflüchtigung des Platins bedeutenden

Verlusten ausgesetzt seyn will, man sich hüten muß die Probe zu lange dem

Brennpunkte der Düse zu exponiren; einige Versuche sind jedoch ausreichend, um je

nach der Quantität des Platins die eben nur zur Schmelzung nothwendige Zeitdauer für

den betreffenden Hohofen zu bestimmen. Die höchste Temperatur in einem Eisenhohofen

also, d.h. in dem Brennpunkt einer Düse desselben, welche in diesem Falle durch

bloße Verbrennung von Holzkohle bei genügender Zuführung

von Gebläseluft erzeugt wird, übersteigt noch die sogenannte Blaugluth des Hrn.

Sainte-Claire Deville

Polytechn. Journal Bd. CXI. S. 428., welche derselbe durch rasche Verflüchtigung und Verbrennung des

Terpenthinöls auf einer künstlich construirten Lampe erzeugt. Dieselbe, resultirend

also bei der Verbrennung des Kohlenstoffs gerade aufgehend zu Kohlensäure, steht

vielmehr etwa in der Mitte zwischen der bisher nur durch eine theilweise Verbrennung

zu Wasser und Kohlensäure (resp. von Leucht- und Sauerstoffgas) erreichten

und von Deville zur Umschmelzung des PlatinsPolytechn. Journal Bd. CLIV S. 130. angewandten – und derjenigen, welche

erreicht wird bei Anwendung eines reinen Knallgas-Gebläses, mithin bei der

Verbrennung von Sauerstoff und Wasserstoff gerade aufgehend zu Wasser, welche

letztere Deville zur Umschmelzung des IridiumsPolytechn. Journal Bd. CLIV S. 390. empfiehlt.

Wenn gleich vom theoretischen Standpunkte aus betrachtet, sich auf 1 Gewichtstheil

Sauerstoff, bei der Verbrennung von Kohlenstoff zu Kohlensäure, weit weniger

Wärmeeinheiten (beziehungsweise 1278 W. E.) berechnen, als auf denselben bei der

Verbrennung von Wasserstoff zu Wasser kommen, und somit auch hieraus gefolgert

werden müßte, daß in ersterem Falle niemals ein so hoher Temperaturgrad als in

letzterem zu erzielen stände, so scheint sich dieses dennoch in der Praxis nicht

geltend zu machen, da es hier nur allein darauf ankommt, in welcher Zeit und in welcher Raumgröße von einer gleichen Menge Sauerstoff die

betreffende Anzahl von Aequivalenten Kohlenstoff oder Wasserstoff gerade aufgehend

zu Kohlensäure und resp. Wasser verbrannt wird.

Hiermit ist also endlich einmal durch einen praktischen

Versuch

constatirt, daß die

höchste Temperatur eines Eisenhohofens, welche früher von den Metallurgen nur problematisch festgestelltSo beträgt nach Prof. Scheerer das

Temperatur-Maximum in einem mit 400° C. heißer Gebläseluft

betriebenen Eisenhohofen 3300–3400° C.; man sehe polytechn.

Journal Bd. CLIX S. 235., später aber von Hrn. Prof. Tunner

Ein Beitrag zur näheren Kenntniß des Eisenhohofen-Processes durch

directe Bestimmung, von Prof. Tunner; Leoben im

October 1859. – Im Auszug im polytechn. Journal Bd. CLVI S. 314. zwischen 1900° und 2500° C. angegeben wurde, nicht nur dem

Schmelzpunkt des Platins, d. i. 2600° C. gleichkömmt, sondern denselben so

gar noch, je nach Umständen, übersteigt, d.h. in diesem speciellen Falle etwa dem

Schmelzpunkte des Iridiums, also 3000° C. gleich zu setzen ist.

Ich behalte mir vor, später Einiges über das Verhalten der verschiedenen Metalle,

Mineralien und Gebirgsarten in dieser Temperatur mitzutheilen, und erwähne hier

einstweilen nur, daß das grüne Chromoxyd, ohne mit Kohlenpulver gemengt zu seyn,

also auf bloß reducirend wirkender Unterlage, sofort zu einem Regulus vereinigt

wurde, der öfters, je nach dem Erkalten der Probe, mit den schönsten Chromspitzen

geziert war. Selbstverständlich wurde Nickel bei dieser Temperatur in größeren

Parthien, in bekannter zusammengefritteter Würfelform angewandt, zu einem vollkommen

homogenen Regulus vereinigt. Pulverisirter Bergkrystall konnte ebenfalls geschmolzen

werden, während Chromeisenstein vollkommen unverändert blieb.

Das ebenmitgetheilte Verfahren, die Temperatur in dem Focus eines Hohofens direct zu

messen, gibt somit ein äußerst einfaches Mittel an die

Hand, auch die Hitzegrade in allen anderen für metallurgische und technische

Processe angewandten Oefen zu bestimmen und resp. zu reguliren.

Ich hoffe demnächst die Versuche zu beenden, welche ich in dieser Hinsicht anstellte,

um die höchsten Temperaturgrade zu bestimmen, welche in Schachtöfen für die

Verschmelzung von Kupfer-, Silber-, Blei-, Zinnerzen etc.

nothwendig sind, sowie bei den verschiedenen Eisenhüttenprocessen, wie bei der

Umschmelzung von Roheisen, in den Puddel-, Frisch-, Schweißöfen

u.s.w.; auch werde ich in derselben Weise die Temperatur in Porzellan-,

Ziegelöfen, Glashäfen etc. ermitteln.

Nischne Tagilsk, im December 1861.

Tafeln