| Titel: | Ueber den Getreidespeicher von Pavy in Girardet (Depart. Indre und Loire); Bericht von Benoit. |

| Fundstelle: | Band 165, Jahrgang 1862, Nr. LXXVIII., S. 307 |

| Download: | XML |

LXXVIII.

Ueber den Getreidespeicher von Pavy in Girardet (Depart. Indre und Loire); Bericht von Benoit.

Aus dem Bulletin de la

Société d'Encouragement, März 1862, S. 137.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

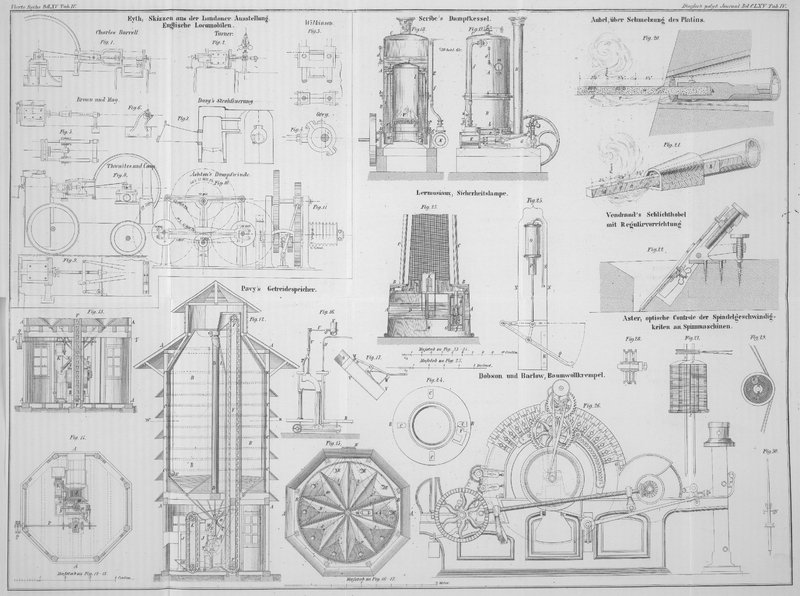

Pavy's Getreidespeicher.

Die hier zu beschreibende Speichereinrichtung begreift eine verbesserte Combination

von schon mehr oder weniger bekannten Apparaten, welche sehr geeignet erscheint, die

gute Conservirung des Getreides und den Schutz desselben vor schädlichen Thieren zu

bewirken, während zugleich alle Feuersgefahr vermieden ist und die verhältnißmäßig

geringen Herstellungskosten diesem Speicher eine größere Verbreitung sichern.

Der Pavy'sche Speicher nähert sich am meisten dem von dem

Amerikaner Oliver Evans schon vor längerer Zeit

construirten, obwohl der Erf. von letzterem keine Kenntniß gehabt zu haben scheint.

Er unterscheidet sich von jenem nur durch eine neue Combination derselben Elemente,

durch die Art der Construction, durch die Natur des angewandten Materials und einige

besondere Einrichtungen im Einzelnen.

Die Haupttheile dieses Speichers sind die Behälter, der Elevator, die drehbare Rinne

und die Windfege. Eine Schnecke ist nicht vorhanden, da die Behälter nicht

reihen-, sondern büschelweise stehen und den Elevator in der Mitte haben, so

daß dieser das Getreide nach jedem Behälter schaffen kann.

Die Getreidebehälter sind cylindrische Gefäße aus gebranntem

Thon, welche aus übereinander stehenden Schichten bestehen, die entweder

durch große, aus einem Stück bestehende Ringe, oder auch durch große gebogene

Ziegelsteine gebildet werden, welche letztere dann in den verticalen Fugen auf

zweckmäßige Weise verbunden sind. Solche Steine werden im Großen dargestellt und

sind dann so regelmäßig, daß sie sich eben so gut wie die cylindrischen Ringe zu

einem Ganzen zusammenstellen lassen. Man macht sie der Leichtigkeit wegen hohl.

Jeder Kreis von Ziegelsteinen ist mit dem nächsten durch einen 5–8 Centimeter

breiten Eisenreifen von 4–8 Millim. Dicke verbunden, so daß die Fugen alle

außen verdeckt sind.

Jedem Gefäße kann man bis zu 6 Meter Durchmesser und 10 Meter Höhe, also einen Inhalt

von 3000 Hektoliter geben. Kleinen Gefäßen gibt man einen Boden aus einem Stück,

welches die Gestalt eines umgekehrten hohlen Kegels hat, dessen Erzeugende einen halben rechten

Winkel mit der Verticalen bilden, so daß das Getreide durch eine unten angebrachte

verschließbare Röhre auslaufen kann. Wenn der Behälter aber mehr als 75 Hektoliter

Getreide für jeden Meter Höhe enthalten, oder mehr als 3 Meter Durchmesser haben

soll, so bringt Pavy in seiner Achse eine starke

Holzsäule an, welche mit verticalen Nuthen versehen ist, die ähnlichen an der

gegenüberliegenden Innenseite der Ziegelwand entsprechen und setzt in diese Nuthen

hölzerne Scheidewände, die also den ganzen Behälter in 10 bis 20 gleiche

Unterabtheilungen theilen. Das Getreide wird mithin in eben so vielen Losen

eingespeichert; der Boden jeder Abtheilung wird natürlich so geformt, daß der Inhalt

sich leicht durch die entsprechenden Röhren entleeren kann.

Ueber der Mittelsäule ist eine Rinne drehbar angebracht, so daß man das

hinaufgehobene Getreide nach jeder beliebigen Abtheilung leiten kann. Ist eine

gefüllt, so wird dieß durch eine Glocke angezeigt.

Mehrere Behälter von verschiedenem Durchmesser können auch dicht neben einander

aufgestellt und der gebildete Zwischenraum ebenfalls benutzt werden, wenn man nur

den Boden passend herrichtet und ein Abzugsrohr anbringt.

Die Windfege befindet sich unterhalb des Behälters, so daß man das Getreide bei

seinem Eintritt so wie auch beim Umfüllen aus einer Abtheilung in die andere der

Wirkung dieser Maschine aussetzen kann, welche so eingerichtet ist, daß sie nur die

Körper, welche leichter als das Getreide sind, wegfegt und bloß die kleineren Körner

durchläßt. Die Fege steht außerdem so, daß man das Getreide beim Austritt aus einer

gewöhnlichen Reinigungsmaschine mittelst eines besonderen kleinen Elevators

hineinfallen lassen, und so die Ernte alsbald in den Speicher bringen kann.

Zum Bearbeiten von 20 Hektolitern Getreide per Stunde

(Umfüllen und Reinigen) erfordert der Apparat nur die Kraft von vier Arbeitern.

Wenn man das Getreide eines Behälters frei auslaufen läßt, so beträgt dasselbe etwa 2

Hektoliter in der Minute. Da eine solche Geschwindigkeit nicht nothwendig ist, so

hat Pavy noch einen Meßapparat von 10 Liter Inhalt

angebracht; so oft derselbe gefüllt ist und sich in den Sack entleert, zeigt dieß

ein bis zu 100 Hektolitern gehender Zählapparat an. Auch ist eine Waage angebracht,

welche das Getreide mittelst eines besonderen Zählapparates genau verwiegt.

Pavy hat sich durch Versuche überzeugt, daß es zur

Conservirung des Getreides hinreicht, dasselbe 6–12mal im Jahre den Behälter

wechseln und dabei durch die Windfege gehen zu lassen. Mit anderen Worten, man kann das Getreide

nach jeder Reinigung durch die Maschine 5–10 Wochen ruhig liegen lassen.

Natürlich bedarf es der Bearbeitung um so weniger je länger es im Speicher

befindlich war; wenn es darin z.B. seit 3 Jahren lagerte, so würde es 18–20

Reinigungen durchgemacht haben und kaum noch zu verbessern seyn: eine Behandlung

nach je 3–4 Monaten würde dann jedenfalls hinreichen.

Der Gestehungspreis dieser Art Speicher erhellt aus Folgendem: Pavy hat sich erboten, für die Pariser Hospitäler einen solchen von 12000

Hektoliter, mit vollständiger Einrichtung, zum Preise von 2 Franken für jeden

Hektoliter Inhalt herzustellen. Einen anderen von 25000 Hektoliter nebst

Dampfmaschine und den erforderlichen Umfassungs- und Schutzbauten, würde er

zu 4 Franken per Hektoliter berechnen.

Für das größere Publicum stellt er die Kosten eines von ihm auszuführenden Speichers

bis zu 4000 Hektoliter Inhalt auf 3 3/4 Franken per

Hektoliter Inhalt.

Sämmtliche Oeffnungen u.s.w. sind vergittert oder verschlossen, und somit ist jeder

Veruntreuung oder Verschleuderung vorgebeugt.

Es geht hieraus hervor, daß der in Rede stehende Speicher von allen bis jetzt

vorgeschlagenen der wohlfeilste in der Anlage, der einfachste in der Behandlung und

zugleich der zweckmäßigste ist.

Beschreibung der

Abbildungen.

Fig. 12

Verticaldurchschnitt durch die Mitte des Speichers;

Fig. 13

theilweiser Verticaldurchschnitt, senkrecht auf den vorhergehenden;

Fig. 14

Horizontaldurchschnitt nach der Linie XY;

Fig. 15

Horizontaldurchschnitt nach der Linie WZ.

Fig. 16

Apparat zum Wägen der Säcke;

Fig. 17

Meßapparat.

A Umfassungsgebäude, bestehend in einem achteckigen

offenen Thurm mit Läden, Dach und Haube; seine Basis ist mit einer Mauer umgeben,

innerhalb welcher sich die verschiedenen Apparate befinden. Unter dem Boden des

betreffenden Raums findet freie Luftcirculation statt.

B großer Behälter von cylindrischer Gestalt aus

Backsteinen (s. o.) mit den eisernen Reifen C.

D hölzerne Mittelsäule, von welcher die radialen

hölzernen Zwischenwände nach dem Umfang ausgehen. Der Boden der so gebildeten

Unterabtheilungen wird durch ein kegelförmiges Gefäß aus drei geneigten Flächen

gebildet, in dessen nach unten gekehrter Spitze die Auslauföffnung angebracht ist

(s. Fig.

15).

E Schwimmer zum Anzeigen der Getreideoberfläche in jeder

Abtheilung; sie sind durch Schnüre und Rollen mit dem außen sichtbaren Gegengewichte

B' (Fig. 15) verbunden.

F großes Paternosterwerk zum Heben des Getreides aus der

unteren Kammer nach der beweglichen Rinne G, woraus es

nach jeder Abtheilung laufen kann. Zum Einstellen von G

dient das mit dieser Rinne durch eine lange Stange verbundene kleine Rad H mit Zeiger und Tafel.

I Ueberlaufrohr zum Zurückführen des Getreides nach

unten, wenn eine Abtheilung voll ist; dabei setzt das Getreide ein Rädchen und durch

dieses eine Glocke in Bewegung, um dem Arbeiter kund zu thun, daß die Abtheilung

gefüllt ist.

J Sieb- und Windfege, mit dem Paternoster K, wodurch das Getreide von der außenstehenden

gewöhnlichen Reinigungsmaschine in den Trichter für J

gelangt.

L gemeinschaftliche Rinne für die zehn Auslaufrohre der

Abtheilungen. Durch die drei Leitungen M, N, O kann das

Getreide je nach Wunsch auf den Trichter der Windfege, in einen Sack auf der Waage,

oder in den Meßapparat geleitet werden.

P Leitwelle mit den Rollen Q

zum Uebertragen der Bewegung von der Dampfmaschine auf die Paternoster und die

Fege.

Waage (Fig. 16). – R Tisch für den Sack, mit den eisernen Armen S zum Befestigen der Sacköffnung unter dem Einlaufrohre

N. Letzteres enthält eine Klappe, die in der

Ruhelage durch eine Feder geöffnet gehalten wird.

T gekrümmter Stab, welcher durch den Waagearm gehoben

wird, wenn der Sack die gewünschte Menge Getreide enthält.

U zweiarmiger rechtwinkliger Hebel, dessen Knie in einer

Hülse steckt, die denselben in einer verticalen Ebene sich drehen läßt, wenn der

Stab T beim Aufsteigen daran drückt. An seinem Ende

trägt er einen Daumen, welcher beim Drehen die Feder trifft, durch welche dann die

Klappe im Rohr N geschlossen wird. Dadurch hört also,

wenn der Sack sein richtiges Gewicht hat, der Getreidezufluß auf. Mit diesem Apparat

ist ein hier nicht dargestelltes Läute- und Zählwerk verbunden.

Meßapparat (Fig. 17). –

Derselbe befindet sich am Ende des Rohres O.

V rechtwinkliger hölzerner Canal, mit zwei Schlitzen zur

Aufnahme der Schieber W, W', die an dem um seine Mitte

beweglichen Hebel so angebracht sind, daß stets einer geschlossen und der andere

offen ist (wie in Fig. 16). Eine Feder unter dem Hebel hält in der Ruhelage den Schieber

W zur Seite des Ausflusses geschlossen. Ist der

Inhalt des Canals

zwischen den beiden Schiebern bekannt, so ist hiernach das Messen durch die Bewegung

des Hebels leicht; durch einen Zählapparat ist die Quantität leicht anzuzeigen.

Tafeln