| Titel: | Ueber eine Ventilationsvorrichtung zum Gebrauche in chemischen Laboratorien; von Dr. August Vogel. |

| Autor: | Prof. Dr. August Vogel [GND] |

| Fundstelle: | Band 165, Jahrgang 1862, Nr. LXXXVI., S. 371 |

| Download: | XML |

LXXXVI.

Ueber eine Ventilationsvorrichtung zum Gebrauche

in chemischen Laboratorien; von Dr. August Vogel.

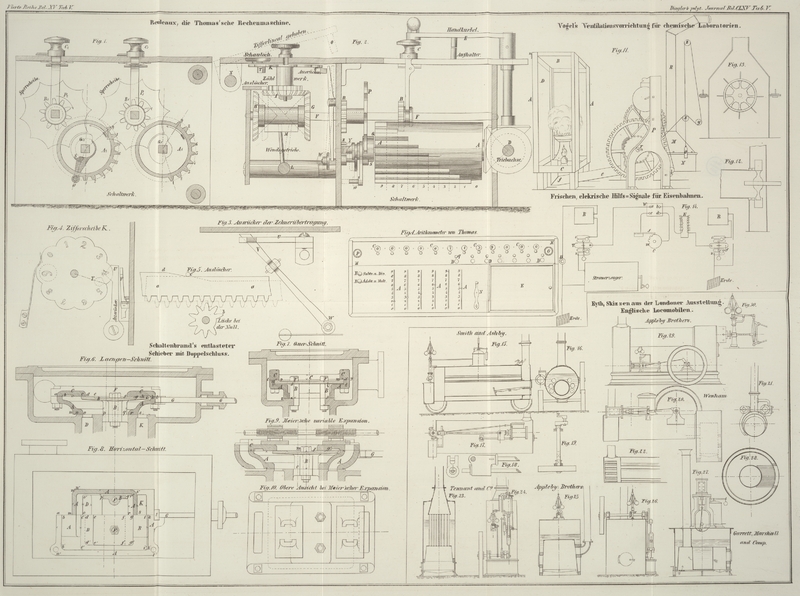

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Vogel's Ventilationsvorrichtung für chemische

Laboratorien.

Bekanntlich ist es ein wesentliches Bedürfniß, die in chemischen Laboratorien,

namentlich in Unterrichtslaboratorien, unvermeidlich sich entwickelnden Dämpfe

abzuleiten, welche ihrer Natur nach einestheils nicht nur belästigend für die im

Laboratorium Anwesenden sind, sondern andererseits auch, wenn sie wie sehr häufig

von verflüchtigten Mineralsäuren herrühren, außerordentlich oxydirend auf die im

Locale befindlichen Gegenstände von Stahl, Eisen und anderen Metallen einwirken.

Erscheint nun die gehörige Ventilirung der chemischen Arbeitsräume wohl kaum als

eine sehr schwierige Aufgabe bei der Anlage eines neuen chemischen Laboratoriums,

wobei schon von vornherein im Baue diesen Verhältnissen gehörig Rechnung getragen

werden kann, soo ist dagegen diese Aufgabe oft eine nicht ganz leicht zu lösende, wenn es

sich darum handelt, ein gegebenes Local, welches vielleicht ursprünglich gar nicht

für chemische Zwecke bestimmt war, zu ventiliren. Es ist auch dann noch ohne

besondere Schwierigkeit, wenn stets ein geheizter Ofen und damit ein erwärmter Kamin

in dem Local vorhanden ist. Da aber dieß nicht überall und namentlich nicht im

Sommer leicht hergestellt werden kann, so bleibt häufig nichts anderes übrig, als

Thür und Fenster zu öffnen, um sich nur einigermaßen gegen die Einwirkung der im

Laboratorium sich entwickelnden Dämpfe zu schützen.

Im Folgenden beschreibe ich einen Ventilator, wie er speciell den gegenwärtigen

Bedürfnissen des chemischen Laboratoriums der kgl. Universität München angepaßt,

seit einiger Zeit im Gebrauche steht. Es tritt nämlich hier der oben erwähnte Fall

ein, daß ohne durchgreifende, sehr kostspielige Reform eine wirksame Ventilirung des

ganzen Raumes nicht wohl möglich gewesen wäre. Demnach bedarf es kaum der Erwähnung,

daß die hier zu beschreibende Ventilationsvorrichtung nicht im Allgemeinen unter

allen beliebigen Verhältnissen angemessen erscheinen dürfte, in dem gegebenen Falle

aber oder in jedem demselben ähnlichen Empfehlung verdienen mag.

A, A, Fig. 11, ist ein

Glaskasten mit Holzfassung, 2 1/2' lang, 1' 2'' breit und 1 1/2' hoch. Die obere

Fläche des Kastens (B) ist nicht mit Glas, sondern mit

einer dünnen Zinkplatte gedeckt, welche in den oberen Holzrahmen eingekittet ist. Eine Glasbedachung

wäre an dieser oberen Seite deßhalb unzweckmäßig, da hier durch die zum Abdampfen

oder Einäschern gebrauchten Heizvorrichtungen die Temperatur zu hoch würde, als daß

eine Glasplatte von solcher Größe dieselbe aushalten könnte, ohne zu zerspringen.

Der hölzerne Boden des Glaskastens (C), welcher auf

einer Unterlage von vier Mauersteinen ruht, ist an einer Stelle durchbohrt. In diese

Oeffnung mündet das Abzugsrohr e von Zinkblech, 2 1/2''

im Durchmesser, bei f in einem rechten Winkel aufwärts

gebogen. Die vordere Wandung des Glaskastens (D) läuft

beweglich in Coulissen, so daß sie auf- und abwärts verschiebbar ist und

durch eine bei n angebrachte Feder in jeder Stellung

fixirt werden kann.

Das Abzugsrohr e endigt in einen Zinkkasten N, auf welchem der Deckel M

durch Schrauben befestigt ist. In diesem Zinkbehälter, dem Exhaustor, befindet sich

ein Flügelrad von Zinkblech (Fig. 12 zeigt den

Längendurchschnitt und Fig. 13 den

Querdurchschnitt durch den Exhaustor), welches durch eine einfache Rädervorrichtung

P mittelst des über die Rollen x, y, z laufenden Gewichtes O in Bewegung gesetzt wird. Nach dem Ablaufen des Räderwerkes wird

dasselbe mittelst eines dazu gehörenden Schlüssels bei r

wieder aufgezogen. Das Räderwerk läuft ungefähr 1/2 Stunde; durch Verminderung des

angehängten Gewichtes kann natürlich die Dauer der Wirkung nach Umständen um das

Doppelte vermehrt werden.

Durch das auf den Exhaustor aufgesetzte Zinkrohr R werden

die im Glaskasten sich entwickelnden Dämpfe in einen Kamin oder ins Freie geleitet.

Um den Exhaustor, die Abzugsrohre, sowie das Flügelrad vor zu schnellem Angreifen

durch saure Dämpfe zu schützen, ist es nothwendig, diese Theile des Apparates an der

inneren Fläche mit einer dicken Schichte eines Lackes, wozu vortheilhaft der

sogenannte Gas- oder Eisenlack angewendet werden kann, zu überstreichen.

Die Abdampfschale oder den Einäscherungstiegel stellt man am besten in die Nähe der

Abzugsöffnung und heizt mit einer Weingeist- oder Gaslampe. Dabei ist es

natürlich zur Herstellung des Luftstromes erforderlich, die vordere Wandung des

Glaskastens 1/2'' weit zu öffnen.

Die Versuche, welche bisher mit dem beschriebenen Apparate ausgeführt worden sind,

haben dessen Zweckmäßigkeit für die betreffenden Fälle erwiesen. Namentlich hat sich

die Vorrichtung bei Einäscherungen größerer Stücke Torfes, wodurch früher ohne

Benützung dieser Vorrichtung der Aufenthalt im Laboratorium für einige Zeit

wenigstens nahezu unmöglich gemacht wurde, als sehr geeignet gezeigt, indem hierbei

durchaus keine Belästigung durch die penetranten Dämpfe mehr stattfand. Ebenso wurde

concentrirte

Schwefelsäure in einer Platinschale verdampft, ohne daß bei einer verhältnißmäßig

bedeutenden Menge Schwefelsäure und einer sehr raschen Erhitzung ein Austritt der

Dämpfe aus dem Apparate bemerkt werden konnte.

Tafeln