| Titel: | Skizzen aus der allgemeinen Londoner Industrie-Ausstellung im Jahre 1862; von Max Eyth. |

| Fundstelle: | Band 165, Jahrgang 1862, Nr. XCIV., S. 401 |

| Download: | XML |

XCIV.

Skizzen aus der allgemeinen Londoner

Industrie-Ausstellung im Jahre 1862; von Max Eyth.

(Fortsetzung von S. 326 des vorhergehenden Heftes.)

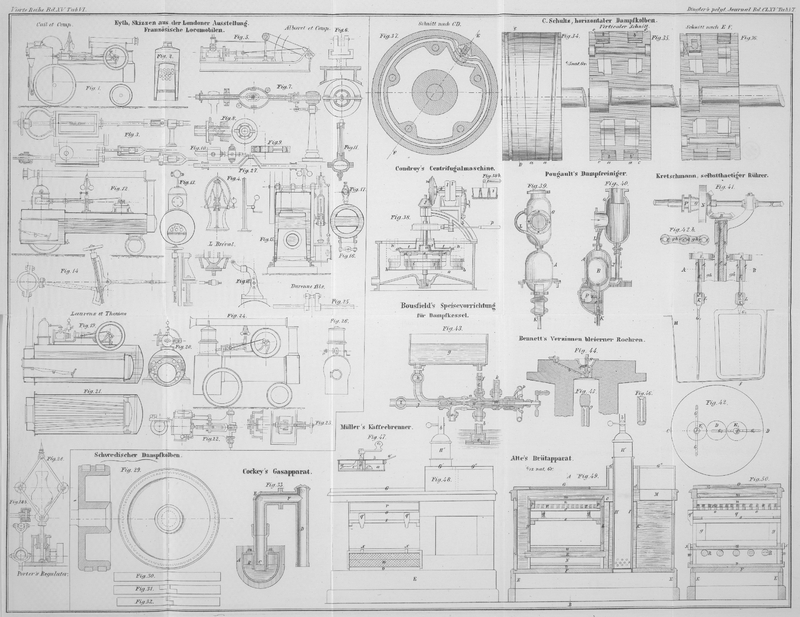

Mit Abbildungen auf Tab. VI.

Eyth, Skizzen aus der Londoner Ausstellung.

Französische Locomobilen.

Die systematische Güterzerstückelung und das in Folge hievon geringe Capital welches

dem Landbau Frankreichs zu Gebot steht, zeigt seinen Einfluß deutlich in der

Entwickelung der Ackerbaugeräthe des Landes. Wenn wir deßhalb nichtsdestoweniger

eine ziemliche Anzahl von Locomobilen finden, so hat dieß seine Ursache darin, daß

die französische Locomobile ihre Entstehung weniger wie die englische dem Landbau,

als anderen mehr rein technischen Bedürfnissen verdankt und so ist es nur natürlich,

daß wir von den 9 ausgestellten Maschinen nur 3 in der eigentlichen

Agricultur-Abtheilung, die übrigen 6 aber im westlichen Annex unter der

Classe der allgemeinen Maschinen finden. Von den englischen Ausstellern haben 16 im

Departement der Agricultur und nur 4 ihre Maschinen im Raum für allgemeine

Maschinerie ausgestellt.

Was den allgemeinen Charakter der französischen Locomobile betrifft, so ergab sich

derselbe theilweise aus ihrer Entstehungsweise, oder er hat sich überhaupt noch

nicht vollständig constituirt. Verglichen mit den englischen Constructionen finden

wir sie zu unserem Erstaunen durchaus schwerer, unbeholfener, weniger locomobil;

Schmiedeeisen und Messing ist zu sehr gespart. Eigenthümliche Regulatoren,

verstellbare Expansion, Dampfgehäuse und Vorwärmer nehmen den Maschinen das einfache

Aussehen, das selbst dem Landwirthe ein gewisses Vertrauen einflößt. In den Details

haben sich natürlich die Verhältnisse noch nicht so festgestellt, wie in einem

Lande, wo jährlich Tausende von Locomobilen aus 100 Fabriken hervorgehen, und wir

finden deßhalb in den 9 ausgestellten Maschinen eine größere Mannichfaltigkeit, als

in den 19 der englischen Fabriken.

Was den Kessel betrifft, so verschwindet die viereckige Feuerbüchse ganz und ist

gewöhnlich durch einen verticalstehenden cylindrischen Theil ersetzt, der –

eine rühmliche Eigenschaft der französischen Maschinen – einen äußerst

geräumigen Dampfdom bildet. Kessel mit Feuerröhren und rückwärtslaufenden Heizröhren

sind, wie wir sehen werden, fast eben so häufig, als mit Heizröhren welche direct in

die mit dem Kamin verbundene Rauchkammer münden. Die Spannung, in welcher zur Zeit

der wesentliche Unterschied des continentalen und englischen Dampfmaschinenbaues

liegt, schwankt zwischen 5 und 7 Atmosphären.

Das Mittel der Maschine und das Mittel des Kessels liegen ohne Ausnahme in einer

verticalen Ebene.

Die Maschine ist fast stets auf einer gemeinschaftlichen Fundamentplatte aufgebaut,

die auf dem Rücken des Kessels angeschraubt ist, und an welche die Theile entweder

angegossen oder angeschraubt sind. Dieß gibt natürlich der Maschine ein schweres

Aussehen, ist aber von wesentlicher Bedeutung, wo das Spiel der Schieber und der

fast stets veränderlichen Expansion genau seyn soll.

Gespaltene Kurbelstangen sind Regel. Gewöhnlich haben sie offene Köpfe. Auch die

Excenterstangen sind meist gespalten, weil die Schieberstangen gewöhnlich geführt

sind. Die Excenter sind stets von Gußeisen, häufig aber innen mit einer ungefähr 2

Millimeter starken Messingverkleidung ausgegossen.

Gehen wir zur Betrachtung der einzelnen Exemplare über, so fällt uns mit Recht auf,

daß einige der ersten Namen französischer Locomobilenbauer fehlen. Callas besonders, mit dem wir am liebsten die Reihe

begonnen hätten, hat nicht ausgestellt. Hingegen sind andere der bedeutendsten

Fabriken in würdiger Weise vertreten, und so beginnen wir die Reihe mit

J. F. Cail et Comp., Paris, quai de

Billy 48.

Wenige Fabriken des Continents sind in so reicher und mannichfaltiger Weise

vertreten, als dieses ausgedehnte Geschäft, welches in fünf verschiedenen

Fabriken zu Paris, zu Denais, zu Douai, zu Valencienne und zu Brüssel nahezu

5000 Arbeiter beschäftigt. In dem französischen Departement finden wir dieselbe,

neben vielem andern, durch eine 8 bis 10pferdige Locomobile vertreten.

Der Kessel dieser Maschine (Fig. 1 und 2), für 5

Atmosphären Spannung berechnet, besteht aus dem cylindrischen, einen hohen Dom

bildenden Theile über der runden Feuerbüchse und dem an denselben sich

anschließenden, die Siederöhren enthaltenden horizontalen Kessel, an dessen

anderem Ende in gewöhnlicher Weise die den Kamin tragende Rauchkammer sitzt. Die im

belgischen Departement ausgestellte, in Brüssel gebaute 2–3pferdige

Locomobile von durchaus ähnlicher Construction hat 8 Röhren von 6 Centimeter

Durchmesser, die 8–10pferdige 20 von 7 Centim. Durchmesser. Ein an der

Seite der Feuerbüchse angebrachter Trichter zum Füllen des Kessels ist sehr

praktisch, wenn er sich auch etwas eigenthümlich ausnimmt. Der Kamin ist zweimal

umzuklappen, und legt sich auf einen über der Geradführung angebrachten Träger.

Vom Dampfdom aus führt ein hochgebogenes Rohr den Dampf dem Cylinder zu, das, im

Gegensatz zu der uns bekannten englischen Constructionsweise, den Zweck hat,

durchaus trockenen Dampf in den Cylinder zu bringen. Freilich ist der Dampf auf

diesem langen Wege dem Condensiren sehr ausgesetzt.

Die Maschine ist nur auf einer Gußplatte aufgeschraubt, an deren einem Ende die

sich schief gegen den Kamin neigenden Lager angegossen sind. Der Cylinder trägt

seitlich den angegossenen Schieberkasten, der mit der Meier'schen Expansionsvorrichtung (besonderer zweitheiliger

Expansionsschieber, dessen Platten durch das rechte und linke Gewinde an der

Schieberstange gegen einander verstellt werden können) in der Weise versehen

ist, daß die Expansion jeden Augenblick während des Ganges der Maschine

verstellt werden kann. Die Expansionsschieberstange tritt nämlich nach hinten

und vorn aus dem Schieberkasten heraus, und verlängert sich gegen die Welle hin

in ein Kopfstück mit zwei Zapfen, das durch ein Böckchen geführt ist, und in dem

sie sich dreht (Fig. 3). Die zwei Zapfen werden durch die gespaltene Excenterstange

gefaßt, ganz ähnlich wie die ebenfalls geführte Schieberstange des

Vertheilungsschiebers. Nach der anderen Seite hin tritt die Stange, die hier

viereckig wird, lose durch eine Messingbüchse, welche durch Ansätze in der

gußeisernen Büchse eines kleinen Gestellchens gehalten ist, das am

Schieberkasten festgeschraubt ist. Diese Büchse wird durch ein Rädchen gedreht,

wodurch auch die Schieberstange sich dreht und die Expansion sich ändert. Am

anderen Ende der Büchse, eingeschraubt in dieselbe und durch einen

eigenthümlichen Ansatz am Drehen verhindert, verschiebt sich durch die Drehung

des Rädchens ein zweites Büchschen in horizontaler Richtung. Dieser Ansatz, d.h.

die Stellung dieser zweiten Büchse gibt den Grad der Expansion an, mit welchem

die Maschine arbeitet. Dieser ganze Theil macht die sonst einfache Anordnung der

Steuerung etwas complicirt. Bei 2–3pferdigen Maschinen vollends erscheint

uns die Anwendung veränderlicher Expansion eine förmliche Pedanterie, um so mehr

als mit dem Absperrventil nahezu das gleiche Resultat erzielt wird. Die Excenter

und Excenterringe sind von Guß und mit Metall ausgelegt (Fig. 9). Die

Geradführung besteht aus zwei breiten Linealen, einerseits an der Stopfbüchse

mit zwischengelegten Messingblechen, andererseits an einem auf der

Fundamentplatte stehenden Säulchen festgeschraubt, das die gegabelte

Kurbelstange umgreift. Die Kolbenstange ist im Gleitstück mit einer Mutter

befestigt (Fig.

10). Dasselbe hat Messingbacken, welche die Lineale übergreifen; es

ist von Schmiedeeisen und die beiden Zapfen sind angeschweißt. Der eine,

bedeutend länger als der andere, führt den Kolben der Speisepumpe. Diese ist an

der Seite des Cylinders angeschraubt und besteht aus Messing, mit angegossenem

Ventilkästchen. Die Kurbelstange hat auf der Gleitstückseite geschlossene Köpfe

ohne Schalen, auf der Seite der Kurbel einen offenen Kopf. Die Welle ist aus

einem Stück für die Kurbel abgebogen; die Arme der Kurbel sind viereckig

geschmiedet und ungefähr unter 45° gegen die Welle geneigt, was dem

Ganzen ein etwas unsolides Aussehen gibt, aber eine Eigenthümlichkeit

sämmtlicher französischen Locomobilen ist (Fig. 27).

Ein Regulator, durch den gewöhnlichen Riemen in Betrieb gesetzt und von ziemlich

unförmlicher Größe, sitzt auf dem Cylinder und zeichnet sich durch verschiedene

Eigenthümlichkeiten aus. Anstatt der Kugeln z.B. sind plattgedrückte Scheiben

angewendet, die vermuthlich den Luftwiderstand beim Drehen vermeiden sollen

– ein äußerst unwesentliches Element bei der langsam gehenden, durch

Riemen und Räder bewegten Spindel. Wesentlicher ist das Gewicht, welches

absichtlich von den Gegenhebeln des Regulators gehoben wird und somit die Höhe

des Regulators wesentlich beeinflußt.

Dieses Gewicht, bei Cail durch ein verstellbares

Gegengewicht an dem weiteren Gestänge je nach Bedürfniß balancirt, spielt auf

der dießmaligen Ausstellung eine Rolle. Amerika stellt Regulatoren aus, bei

welchen dasselbe das wesentliche Princip der Drosselklappenbewegung bildet. Auch

im deutschen Departement finden wir dasselbe bei den Regulatoren der Maschinen

der Wilhelmshütte in Anwendung.

In Fig.

28 geben wir eine Skizze mit den Dimensionen eines dieser amerikanischen Regulatoren von Porter. Noch vor kurzer Zeit bemühte man sich da und dort bei der

Construction von Regulatoren das Gestänge und die das Hebelwerk bewegende Büchse

durch Gegengewichte dermaßen zu balanciren, daß die Kugeln möglichst ihre

theoretische der Pendellänge entsprechende Höhe annehmen können. Derselbe Zweck

wurde durch verhältnißmäßig außerordentlich große Kugeln zu erreichen gesucht.

Heute finden wir im Gegentheile das Gewicht jener Büchse und die Kugeln so

klein, daß sie nach dem früheren Princip vergrößert, förmlich wirkungslos wären.

Statt der früheren 25–50 Umdrehungen machen nun aber diese Regulatoren

100–300, d.h. sie gehen beträchtlich schneller als die Maschinen. Durch

das beständig constante Gegengewicht werden die Kugeln jedoch aus ihrer

unförmlich hohen Lage gezogen, so daß sich das Gegengewicht und das Bestreben

der Kugeln emporzufliegen, balanciren. Sobald sich nun die Geschwindigkeit der

Maschine ändert, ändert sich die Geschwindigkeit des Regulators um das

zwei- oder dreifache und die theoretische Höhe im Verhältniß zu den

Quadraten dieser verschiedenen Geschwindigkeiten. Das Gegengewicht aber ist

stets eine constante Größe, so daß das Bestreben der Kugeln, ihre höhere oder

niederere Lage einzunehmen, ein verhältnißmäßig viel größeres ist, als bei

bedeutend größeren Kugeln, die um ihre theoretisch der Geschwindigkeit

entsprechende Höhenlage balanciren. Ein weiterer Vortheil, besonders für

Locomobilen, ist, daß bei dem so geringen Gewicht der eigentlich sich drehenden

Kugeln eine nicht ganz senkrechte Lage des Regulators von geringer Bedeutung

ist. Dieser Eigenschaft gemäß finden wir im amerikanischen Departement sogar

Regulatoren mit drei Kugeln und horizontaler Spindel, bei welchen das

Gegengewicht durch eine Feder vertreten ist.

Was die Cail'sche Locomobile im Ganzen betrifft, so

ist weder die Ausführung, welche ziemlich oberflächlich genannt werden kann,

noch die Form der Details trotz des symmetrischen Baues des Ganzen besonders

hervorragend.

Wie wir anführten, arbeitet die Maschine mit 5 Atmosphären Spannung.

A. de

Coster Paris rue Stanislas 9.

Hr. de Coster liefert, abgesehen von der Stellung und

Art des Regulators, der ein ganz gewöhnlicher Kugelregulator ist, eine ziemlich

genaue Copie der Cail'schen Locomobile. Steuerung,

Geradführung, Kolbenstange, Welle, Lager, Fundamentplatte und Kessel sind genau

nach dem beschriebenen Modell. Nur ist die Ausführung durchaus sauberer, und die

Formen sind unleugbar runder und dem Auge wohlthuender gehalten. Er bietet nur

eine Maschine, die sich, durchaus französisch, wie sie ist, würdig jeder

englischen an die Seite stellen kann. In Betreff der näheren Beschreibung

verweisen wir auf Cail.

Albaret et Comp.,

Liancourt (Oise).

Eine dritte Locomobile von 6 Pferdekräften, mit horizontalem Kessel und offen auf

dessen Rücken liegendem Cylinder (Fig. 5), ist von dem

früheren Hause Duvoir, jetzt Albaret

et

Comp., ausgestellt. Der Kessel ist in seiner

Form und seinen Verhältnissen dem Cail'schen durchaus

ähnlich; die Maschine liegt, wie dort, auf einer angeschraubten Fundamentplatte,

an der die schiefen Lager und die Geradführung angegossen sind. Hierin liegt das

wesentlich Unterscheidende der beiden Constructionen. Albaret hat nämlich nur ein Lineal, oder

besser eine breite, gußeiserne Gleitbahn, die mit angegossenen Leisten das Gleitstück

übergreift und so tief liegt, daß keine gespaltene Kurbelstange nöthig ist (Fig. 6).

Die Enden derselben sind mit Bügeln versehene geschlossene Köpfe. Die

Schieberstange ist außerhalb geführt und deßhalb die Excenterstange, welche

flach gehalten ist, gespalten. Nur ein Excenter und der gewöhnliche

Muschelschieber sind für die Dampfvertheilung angewendet; die Expansion ist

deßhalb für die 5 Atmosphären, mit welchen der Kessel arbeitet, eine ziemlich

geringe.

Eigenthümlich, und für Locomobilen nicht ohne Werth, ist der Ringregulator, von

dem wir in Fig.

7 eine Skizze geben. Zwei Streben mit ausgebüchsten Köpfen führen eine

Röhre, welche horizontal und parallel mit der Schwungradwelle liegend, von

dieser direct durch einen Riemen in Bewegung gesetzt wird. Diese Röhre baucht

sich in der Mitte fast zu einer Kugel aus, durch deren inneren hohlen Raum eine

Spindel geht. Letztere liegt in der Richtung des Durchmessers eines

wulstförmigen Ringes, den sie auf diese Weise in der Schwebe erhält. Die Spindel

bewegt ferner mittelst eines Zahnsegments, wenn der Wulst sich dreht, eine mit

einer Zahnstange versehene runde Stange im Centrum der Röhre, welche nach der

einen Seite hin durch eine verstellbare Feder nach links gezogen wird, und so

den Ring stets in einer möglichst geneigten Lage erhält. Am anderen Ende steht

die Stange mit einer Büchse außerhalb der Röhre in Verbindung, die das direct

mit der Drosselklappenspindel verbundene Hebelchen in Bewegung setzt.

Selbstverständlich sucht sich durch die Centrifugalkraft der Ring während des

Ganges der Maschine aufzurichten, dreht dadurch die Spindel, auf welcher er

steckt, und bewegt somit die Drosselklappe (Fig. 8). Durch eine

Schraube, mit welcher die im Regulatorrohr liegende Feder gespannt werden kann,

kann der Regulator fast für jede beliebige Anzahl von Umdrehungen der Maschine

gebraucht werden. Die Vortheile der Vorrichtung liegen jedoch wesentlich darin,

daß der Regulator bei jeder Stellung der Achse mit derselben Leichtigkeit und

Genauigkeit arbeiten wird, die er in der genau horizontalen Lage hat. Eine

weitere Eigenthümlichkeit der Fabrik sind die Quecksilbermanometer, welche sie

bei ihren Kesseln anwendet (Fig. 11). Zwischen

zwei halbkugelförmigen Flantschen, zu welchen sich die Dampfrohre und der

Manometer ausbauchen, ist eine gerippte Stahlplatte geschraubt; die eine, untere

Seite derselben wird direct vom Dampf des Kessels berührt, die obere Hälfte der

Kugel ist mit Quecksilber gefüllt, das in der darüber befindlichen Glasröhre

natürlich steigt, wenn der Dampf die Stahlplatte ausbaucht.

Die Dampfspannung ist 5 Atmosphären. 10- und 12pferdige Maschinen sind mit Umsteuerung

und variabler Expansion versehen. Die Anzahl der Umdrehungen schwankt zwischen

100 bei 12 und 135 bei 3 Pferdekräften; sie ist somit durchschnittlich niedriger

als die Umdrehungsanzahl englischer Locomobilen. Die Preise sind für

3

Pferdekräfte

3500 Francs.

4

„

4000 „

6

„

5500 „

8

„

7000 „

10

„

8500 „

12

„

9500 „

Maschinen mit zwei Cylindern werden nicht gemacht. Dieselben sind überhaupt auf

dem Continent viel seltener als in England.

Laurens et Thomas,

Paris, rue de Rivoli 232.

Ein Kessel, der seine entschiedenen Vortheile hat, wird uns von dieser Fabrik in

seinen verschiedenen Anwendungen vorgeführt, und namentlich auch auf seine

Bedeutung für den Locomobilenbau hingewiesen.Man vergl. über diesen Röhrenkessel mit beweglichem Feuerherd polytechn.

Journal Bd. CLX S. 1 und Bd. CLXIII S. 2.A. d. Red. Wo man so häufig den Gebrauch des schlechtesten Wassers fast nicht

vermeiden kann, ist es allerdings sehr wünschenswerth, den Kessel hie und da

nicht bloß durch das Abblasen zu reinigen, und die Kessel von Ransomes und Sims im

englischen Departement zeigten uns schon einen etwas mangelhaften Versuch dieses

Problem zu lösen. Unleugbar erfolgreicher war Frankreich in diesem Bestreben,

indem die Kessel von Laurens und Thomas kaum etwas zu wünschen übrig lassen, was die

Möglichkeit betrifft, sie mit wenig Mühe vollständig zu reinigen.

Der äußere Kessel (Fig. 19, 20 und

21)

ist ein einfacher Cylinder, der hinten mit einem halbrunden Boden vollständig

geschlossen ist; vorn ist, nach außen stehend, ein Winkeleisen angenietet, an

das die starke Stirnwand, welche den Cylinder abschließt, angeschraubt ist. In

dieser Stirnwand ist das den Rost enthaltende Feuerrohr angenietet, welches nach

hinten führt und in eine schmiedeeiserne Kappe mündet, von der das Feuer in

Siederöhren wieder zurückkehrt. Vorn, das über die Stirnwand des Kessels

verlängerte Feuerrohr umgebend, ist die eigentliche Rauchkammer, auf welcher der

Kamin – direct über der Feuerthür – sitzt. An der inneren Seite

des äußeren Kessels sind in der Längenrichtung zwei Winkeleisen angenietet. Auf

diesen ruhen zwei Röllchen, welche das hintere Ende des Feuerrohres tragen, und

auf denen die Last rollt, wenn Feuerrohr und Siederöhren mit einem einfachen

Flaschenzug zum

Reinigen ausgezogen werden. Wie man sieht, hat man bei einer derartigen

Operation nur die einzige Flantsche an der Stirnfläche des Kessels dicht zu

bekommen. Der einzige Nachtheil ist, daß die hintere Rauchkammer und somit das

eine Ende der Siederöhren, nicht jeden Augenblick zugänglich ist. Doch kann

auch, wenn der Kessel herausgenommen ist, die hintere Kappe abgenommen,

gereinigt und die Röhren untersucht werden. Ein besonderer Dampfdom ist an dem

dem Kamin entgegengesetzten Ende aufgenietet. Das ausgestellte Exemplar, welches

wir im Auge haben, ist keine eigentliche Locomobile, sondern nur eine

gewöhnliche transportable Maschine, indem sich der Kessel nicht auf einem

Radgestell befindet.

Die eigentliche Maschine ist zwar ein merkwürdiges Kunstwerk französischer

Gießerei, aber als Maschine nichts weniger als empfehlenswerth. Cylinder, mit

dem einen, die Stopfbüchse enthaltenden Deckel, Geradführung, Schieberkasten,

Lager und Fundamentplatte sind alle zusammen ein einziges Gußstück. Dabei liegen

die Lager der Geradführung so nahe, daß der Kopf der gespaltenen Kurbelstange

beginnt, wo die Schenkel des die Geradführung umgreifenden Theils

zusammenkommen, so daß sie nicht zweimal so lang ist, als der Hub. Ferner ist

die aus zwei breiten Linealen und einem Gleitstück gebildete Geradführung in

keiner Weise zu reguliren, wenn sie sich, was jedenfalls sehr rasch geschieht,

ausnützt. Auch das Gehäuse des Absperrventils, welches, wie alle französischen

Absperrvorrichtungen, durch Spindel und Rädchen geschlossen wird, ist noch an

den Cylinder angegossen (Fig. 22), wobei nur

zu loben ist, daß das Gewinde, in welchem sich die Spindel bewegt, in einem

besonderen Bügel außerhalb des Dampfraumes eingeschnitten ist. Auf dem Cylinder

sitzt schließlich das Cylinderchen des Luftregulators, der von dieser Fabrik

angewendet wird und bekanntlich im Princip darin besteht, daß durch eine Pumpe

Luft in einen mit einem Kolben und einem kleinen Ausströmungshahn versehenen

Cylinder gepumpt wird. Dieselbe spannt sich dort nach der Geschwindigkeit der

Maschine mehr oder weniger, und schiebt den mit einem Gewicht niedergehaltenen

Kolben empor, der dadurch die Drosselklappe in Bewegung setzt. Die vielen

reibenden Theile der ganzen Vorrichtung machen das Arbeiten dieser Apparate

vermuthlich etwas unsicher. Ist das Gegengewicht durch eine Feder ersetzt, so

haben sie bei Locomobilen denselben Vortheil, der durch den Ringregulator von

Albaret zu erreichen gesucht wird, daß ihre

Wirkung durch Schwanken und schiefes Stehen der Maschine nicht beeinflußt

ist.

Im Zusammenhang mit dieser Locomobile, welche, was die Maschine betrifft, in

Arbeit und Form der Details sehr unschön ist, stellt Thomas

eine hübsche

Anordnung der Daumensteuerung aus, deren gewöhnlicher constructiver Nachtheil

bekanntlich der ist, daß der Daumen, im Deckel des Schieberkastens befestigt,

kein genaues Untersuchen dieser subtilen Bewegung zuläßt, so daß der Grad der

Expansion bei irgend welchen Stellungen des Daumens gewöhnlich eine sehr

fragliche Größe bleibt. Anstatt eines gewöhnlichen, durch Drehung seiner Achse

verstellbaren Daumens hat Thomas eine Achse durch die

Seitenwand des Schiebers gesteckt, die im Schieber selbst ein Lager hat und ein

dreieckiges Stahlstück gerade über der Mitte der Schieber trägt (Fig. 23). An dieses

Stahlstück stoßen die Ansätze des Expansionsschiebers, welche unter dem gleichen

Winkel, wie das Dreieck angefeilt sind. Das Stück kann nun durch eine Schraube

und durch ein Rädchen in der Richtung der Spindel verschoben werden, so daß

hierdurch während des Ganges der Maschine mit Bequemlichkeit die Expansion

geändert wird.

Hiemit schließt die Reihe der französischen Locomobilen mit horizontalen Kesseln

und frei auf denselben liegenden Cylindern. Neben einigen verticalen,

transportabeln Maschinen mit außen liegenden Cylindern finden wir zwei

Locomobilen mit Cylindern im Dampfraum und zwei mit solchen in der Rauchkammer.

Mit den ersteren fortfahrend, erscheint zunächst:

L. Bréval, Paris, 22 rue

Chastillon.

Derselbe stellt eine niedliche 3pferdige Locomobile (Fig. 12 und 13) aus,

welche bei 1/2 Cylinderfüllung und 6 Atmosphären mit nur 100 Umdrehungen

arbeitet. Der Kessel besteht äußerlich aus zwei Cylindern von verschiedenen

Durchmessern, von denen der größere die ebenfalls cylindrische Feuerbüchse, der

kleinere das Röhrensystem enthält (15 Röhren von 5 1/2 Centim. Durchmesser).

Der Cylinder und Dampfdom bildet ein viereckiges Gußstück, welches auf den Kessel

aufgenietet ist und den Schieberkasten mit seinem Muschelschieber, sowie,

darüber liegend und sehr schwer zugänglich, das Absperrventil und die

Drosselklappe enthält. Die starke Kolbenstange verlängert sich über den

Kreuzkopf und wird durch eine förmliche Stopfbüchse mit Hanfdichtung geführt

(Fig.

18). Das Gestell für dieselbe dient zugleich als Bock für den durch

Riemen und conische Rädchen getriebenen Regulator. Dieser Bock und die mit

horizontalen Deckeln versehenen Lager der Welle sind sämmtlich auf einem

gemeinschaftlichen Gußstück aufgeschraubt, das jedoch mit dem Cylinder in keiner

Verbindung steht. Die Schieberstange ist nicht geführt, das Excenter ist von Guß

und die Welle für die Kurbel abgekröpft. Die Speisepumpe sitzt senkrecht unter

der Welle.

Die Preise dieser Maschinen sind für:

2

3

4

6

8

10

12

und

15

Pferdekräfte resp.

3000

3400

4200

5800

7500

8500

9500

12000

Francs.

Locomobilen von mehr als 6 Pferdekräften sind mit variabler Expansion versehen,

die leicht während des Ganges verstellt werden kann. Die Art wie dieß geschieht,

ist in der sehr schönen horizontalen Maschine, welche dieselbe Firma ausstellt,

zu ersehen (Fig. 14). Bréval wendet einen

gewöhnlichen Vertheilungsschieber an, und eine einfache Platte als

Expansionsschieber. Die Expansionsexcenterstange greift ein Gleitstück an, das

mittelst einer Schraube in einer Coulisse verstellt wird, die, um einen Endpunkt

drehbar, der Schieberstange einen größeren oder kleineren Hub ertheilt. Die

Coulisse ist etwas theuer, das Handhaben des Apparats jedoch sehr einfach und

bequem, und die Grenzen der Cylinderfüllung sind für hohe Spannungen sehr

geeignet, indem sie bei dem ausgestellten Modell zwischen 3/4 und 1/16

Cylinderfüllung schwanken.

Außerdem finden wir von Breval eine sehr hübsche

transportable Maschine mit verticalem Kessel (Fig. 15 und 16).

Dieser Kessel ist einzig in seiner Art auf der Ausstellung. Er besteht aus einem

äußern und einem innern Cylinder, welch letzterer durch zwei eingenietete

Querstutzen, die mit Wasser gefüllt sind, das Feuer auffangt. Diese Querstutzen

können vom Kesselstein sehr schwierig befreit werden und ihre vollständig

horizontale Lage ist offenbar für das Aufsteigen des Dampfes sehr hinderlich.

Der Kamin führt durch den Dampfraum in die Höhe.

Besser als der Kessel ist die Maschine, deren Welle über den Kessel wegläuft,

während der Cylinder unten auf einer gemeinschaftlichen Fundamentplatte

aufgeschraubt ist. Für den Schieber ist eine Gegenkurbel an den Kurbelzapfen

angeschweißt. Die Führung der Kolbenstange ist wie bei Breval's Locomobile durch eine Stopfbüchse erhalten. Die Kurbel ist

von Guß und das ihr nächstliegende Lager mit der Fundamentplatte

zusammengegossen.

Die Maschinen sind für kleine Bedürfnisse äußerst zweckmäßig, hübsch ausgeführt

und sehr billig; ihr Preis ist nämlich für:

1

2

3

4

5

6

8

Pferdekräfte,

1500–1800

2400

2800

3400

4000

4600

5800

Francs.

Die zweite Fabrik, welche die Cylinder in den Dampfraum legt, ist

Durenne fils, Paris, quai Napoléon

27.

Auch bei diesen Maschinen bildet der Cylinder und der Dom wenigstens theilweise

ein gemeinschaftliches Gußstück, auf dem jedoch, um den Dampfraum weiter zu

vergrößern, ein schmiedeeiserner runder Aufsatz angeschraubt ist. Dieses ganze, ziemlich groß

aussehende Gebäude sitzt über der Feuerbüchse, ähnlich wie bei Hornsby's Maschinen.

Das Eigenthümliche an diesen französischen Maschinen ist jedoch, daß der Cylinder

und damit die ganze Maschine schief liegt (Fig. 24 und 26).

Dadurch wird bei einer verhältnißmäßig sehr tiefen Lage des Cylinders für die

Welle und die Kurbel die nöthige Höhe gewonnen. Der Kessel ist den englischen

Locomobilkesseln sehr ähnlich, nur ist er mit dem über dem Kessel und dem den

Cylinder enthaltenden Gußstück sich erhebenden Dom versehen. Dieses Gußstück ist

mit der Fundamentplatte, welche die Geradführung und die Lager trägt, in keinem

directen Zusammenhang, und so ist durch letztere durchaus sehr schwere Unterlage

für die Maschinentheile eigentlich nichts gewonnen. Die Geradführung (Fig. 25)

besteht aus den zwei gewöhnlichen Linealen; die Kurbelstange ist gespalten und

mit geschlossenen Köpfen versehen; die Kurbelwelle besteht – die einzige

dieser Art – aus zwei getrennten Stücken, mit aufgekeilten Kurbeln,

welche durch den in beide eingekeilten Kurbelzapfen verbunden sind. Die

Speisepumpe sitzt horizontal auf der Fundamentplatte und ist durch ein Excenter

bewegt. An beiden Enden trägt die Welle die in Frankreich durchaus gewöhnlichen

zwei kleinen, schweren Schwungräder.

Die Maschine ist weder constructiv noch in der Ausführung besonders schön; ihr

Hauptfehler dürfte die Schwierigkeit seyn, mit der dem Schieberkasten und dem

Cylinder zuzukommen ist, welche beide vollständig verbaut sind.

(Die Fortsetzung folgt im nächsten Heft.)

Tafeln