| Titel: | Ueber einen selbstthätigen Rührer beim Kochen von Farben in der Druckerei; von Paul Kretschmann, Colorist in Düsseldorf. |

| Fundstelle: | Band 165, Jahrgang 1862, Nr. C., S. 420 |

| Download: | XML |

C.

Ueber einen selbstthätigen Rührer beim Kochen von

Farben in der Druckerei; von Paul Kretschmann, Colorist in

Düsseldorf.

Aus dem polytechnischen Centralblatt, 1862 S.

361.

Mit Abbildungen aus Tab.

VI.

Kretschmann, über einen selbstthätigen Rührer beim Kochen von

Farben in der Druckerei.

Von den vielen Verbesserungen, welche in den letzten Jahren in der Druckerei

eingeführt worden sind, hebe ich hier eine hervor, die zwar bis jetzt nur in einigen

großen schottischen und englischen Druckereien in Anwendung gebracht ist, da sie

eine ziemlich neue Erfindung bildet, von der es aber keinem Zweifel unterliegt, daß

sie sich schnell weiter Eingang verschaffen wird, sowohl in Druckereien, wo man mit

indirectem Dampf, als in Garancinfabriken, wo man mit directem Dampf kocht. Ich

meine die selbstthätigen Rührer, welche im Wesentlichen darin bestehen, daß zwei

durchbrochene Schaufeln sich kreisförmig in dem Kessel, in welchem gekocht wird,

bewegen.

Jeder, welcher sich mit der Farbenzubereitung beschäftigt hat, weiß, wie leicht

dieselbe mißlingt, wenn nicht eine constante Hitze und ein stetiges Umrühren

innegehalten wird. Vor nicht langer Zeit und selbst heute noch kochte man in manchen

Druckereien die Farben in einem Kessel über freiem Feuer, wobei die größte Sorgfalt

und besonders ein beständiges Umrühren und die Unterhaltung eines gleichmäßigen

Feuers nothwendig ist, damit die Farbe, welche meistens aus Stärke oder Gummi mit

den verschiedenen Pigmenten besteht, nicht anbrenne. Diese Manier hat man jetzt

größtentheils aufgegeben, und jeder Fabrikant, welcher in seinem Laboratorium Kessel

mit Dampfheizung aufstellen kann, wird es gewiß thun, um einerseits an Kohlen,

andererseits an Zeit zu sparen. Die kupfernen Kessel, welche man dazu anwendet,

haben drei Wände. Der eigentliche Kessel ist nämlich mit einem Mantel umgeben,

welcher der Form des Kessels ziemlich angepaßt ist; zwischen dem Mantel und dem

Kessel tritt der directe Dampf ein und erhitzt die Flüssigkeit, welche im Kessel ist, bis zu dem

Temperaturgrade, welcher der Spannung des eingeleiteten Dampfes entspricht. Um den

ersten Mantel bringt man einen zweiten an und füllt den Zwischenraum von beiden mit

Asche oder einem anderen schlechten Wärmeleiter aus, damit man den Kessel stets gut

hantiren kann und sich nicht verbrennt.

Um das verdichtete Wasser abzulassen, befindet sich am tiefsten Punkte des Kessels

ein kleiner Hahn, welchen man nur von Zeit zu Zeit zu öffnen braucht. In einem

größeren Laboratorium und wenn die Druckerei im vollen Gange ist, rechnet man

gewöhnlich auf einen Kessel einen Mann, hin und wieder auf 2 Kessel drei Mann,

welche den Kessel zu reinigen, in Ordnung zu halten und mit Material zu füllen

haben. Außerdem haben sie während des Kochens, überhaupt von dem Moment an, wo die

verschiedenen Ingredenzien in den Kessel gebracht sind, die Flüssigkeit mit einem

ruderähnlichen großen Rührer umzurühren, um sie immer in Bewegung zu erhalten, und

zu verhindern, daß die Stärke an den wärmeren Stellen anfängt aufzuquellen, ohne daß

die ganze Masse dieselbe Temperatur hat, also die ganze Flüssigkeit mit einem Male

anfängt dick zu werden.

Mittelst der selbstthätigen Rührer erspart man sehr viel an Arbeitskraft und erlangt

stets dieselben guten Resultate, ist namentlich stets sicher, daß die Farben

vollkommen gemischt sind, worauf man nicht genug Sorgfalt verwenden kann. Während,

wie oben erwähnt wurde, für einen Kessel ohne selbstthätigen Rührer ein Mann

erforderlich ist, kann bei Anwendung der selbstthätigen Rührer ein Mann mit

Leichtigkeit drei bis vier Kessel versorgen, denn er hat selbige nur mit Material zu

füllen, Dampf ein- und auszulassen, und die Kessel nachher zu leeren. Ihm

selbst wird die anstrengende Arbeit des Rührens genommen, und er kann während der

Zeit von 1 bis 2 Stunden – denn so lange muß oftmals die Farbe gerührt werden

– leicht noch eine andere Arbeit vornehmen, Kessel putzen, abwiegen etc., und

braucht endlich nicht die sich entwickelnden Dämpfe einzuathmen, welche oft sehr

unangenehm, schädlich oder selbst giftig sind. Es unterliegt hiernach wohl keinem

Zweifel, daß diese selbstthätigen Rührer sich allgemein Eingang in die Druckerei

verschaffen werden, da sie Alles, was man von ihnen fordern kann, auf das beste

verrichten.

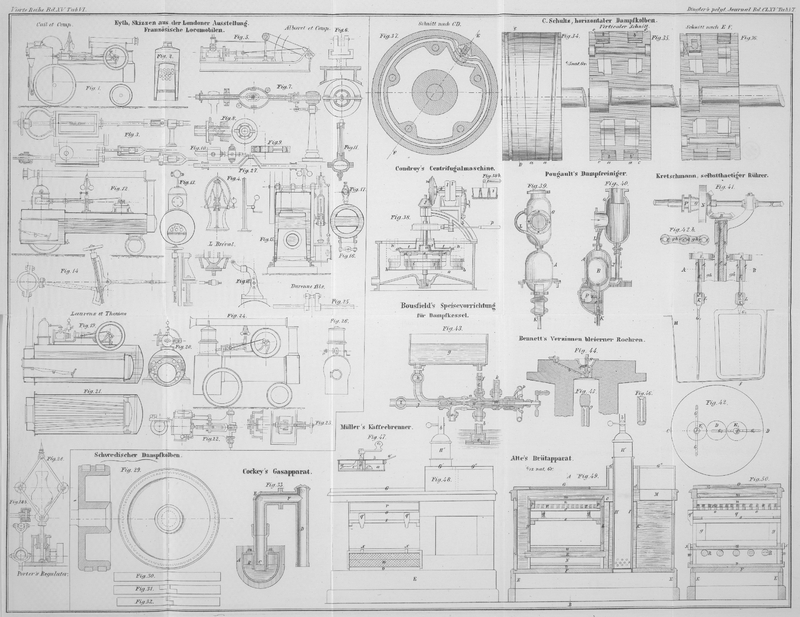

Fig. 41

stellt den selbstthätigen Rührer in der Vorderansicht und zum Theil durchschnitten

dar. a, b und c, d sind

hohle Wellen, von denen c, d an der Welle C mittelst Keil befestigt ist, während a, b lose auf derselben geht und gewissermaßen eine

Umhüllung derselben bildet. Die Welle a, b trägt an

ihrem Ende das Zahnrad D, um welches sich die Zahnräder E¹ und E² drehen. Vom gangbaren Zeuge wird

die Bewegung auf das conische Rad A übertragen. Dieselbe

theilt die Drehung dem conischen Rade B mit, an welchem

die Welle C sich befindet. Mit dieser Welle ist, wie

schon erwähnt, das Stück c, d verbunden, an welchem die

Theile e¹, f¹

und e², f²

durch Zwischenstücke g, h befestigt sind (s. Fig. 42b

, welche einen Durchschnitt nach AB von Fig. 41

bildet). e¹, f¹ und e², f² sind hohle Wellen, in welche die Achsen F¹ und mit den aufgekeilten Zahnrädern E¹ und E² gesteckt werden,

worauf man an den unteren Enden dieser Achsen die Rührer befestigt. Die hohle Welle

a, b ist durch einen Arm mit den Lagern der

Transmissionswelle verbunden. Am Ende von ab

befindet sich das Zahnrad D, in dessen Zähne die

Zahnräder E¹ und E² eingreifen, so daß die Wellen F¹

und F² und mithin auch die Rührer G¹ und G² eine

doppelte Bewegung erhalten, nämlich einerseits um die Welle C und andererseits um ihre eigenen Achsen. Der Erfolg ist also der, daß,

während die Rührer G¹ und G² sich immer mit einer gewissen Geschwindigkeit um ihre eigene

Achse drehen, sie zugleich um eine andere Achse, welche beiden gemeinschaftlich ist,

gedreht und so in dem Kessel rings herum geführt werden. Fig. 42 zeigt den

Grundriß des Kessels, in welchem die Zahnräder E¹, E² und D durch Kreise angedeutet sind. Außerdem bemerkt man hier die Stellung der

Rührer zu einander, welche sehr zu beachten ist. Der Kessel hat 3 Fuß 1 Zoll

Durchmesser, der Halbmesser ist also 1 Fuß 6 1/2 Zoll lang; die Rührer besitzen aber

eine Breite von je 1 Fuß 8 Zoll, zusammen also eine Breite von 3 Fuß 4 Zoll, was 3

Zoll mehr ist als der Durchmesser des Kessels. Dieß ist für den Erfolg wesentlich;

wenn man nämlich jeden Rührer nur 1 Fuß 6 Zoll breit machte (einen halben Zoll lasse

ich als Zwischenraum frei, damit die Rührer sich ausweichen können), so würde es in

der Mitte stets eine Stelle geben, wo die Masse nicht in Bewegung käme. So lange die

Flüssigkeit dünn wäre, hätte dieß nichts zu bedeuten, da die Bewegung sich überall

hin vertheilen würde. Die Farben werden aber nach und nach so dick, daß ein hinein

gestellter Stock darin fest stehen bleibt, und dann theilt sich die Bewegung nicht

mehr mit. Selbst wenn man den halben Zoll noch auf die beiden Rührer vertheilte,

würde stets eine Stelle seyn, wohin die Bewegung sich nicht genügend erstreckte. Man

muß daher die Rührer größer als den Radius machen, zugleich aber, damit sie sich

niemals treffen, um 90° gegen einander verstellen. Die Zahnräder E¹ und E²

müssen natürlich gleich seyn; auch dürfen die Rührer nicht größer seyn, als

angegeben ist.

Tafeln