| Titel: | Beschreibung eines neuen Brütapparats; von Dr. Robert Schmidt, Civilingenieur in Berlin. |

| Fundstelle: | Band 165, Jahrgang 1862, Nr. CIII., S. 423 |

| Download: | XML |

CIII.

Beschreibung eines neuen Brütapparats; von Dr.

Robert Schmidt, Civilingenieur in Berlin.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Schmidt, Beschreibung eines neuen Brütapparats.

In Bd. CLXIV S. 307 dieses Journals habe ich bereits im Allgemeinen auf einen neuen

Brütapparat aufmerksam gemacht; nachdem derselbe durch meine Vermittelung in den

betreffenden Staaten patentirt worden ist, bin ich jetzt im Stande hier eine

speciellere Beschreibung desselben zu geben, wobei ich noch bemerke, daß der

Eigenthümer der Erfindung Hr. C. A. Alte in Bernau

ist.

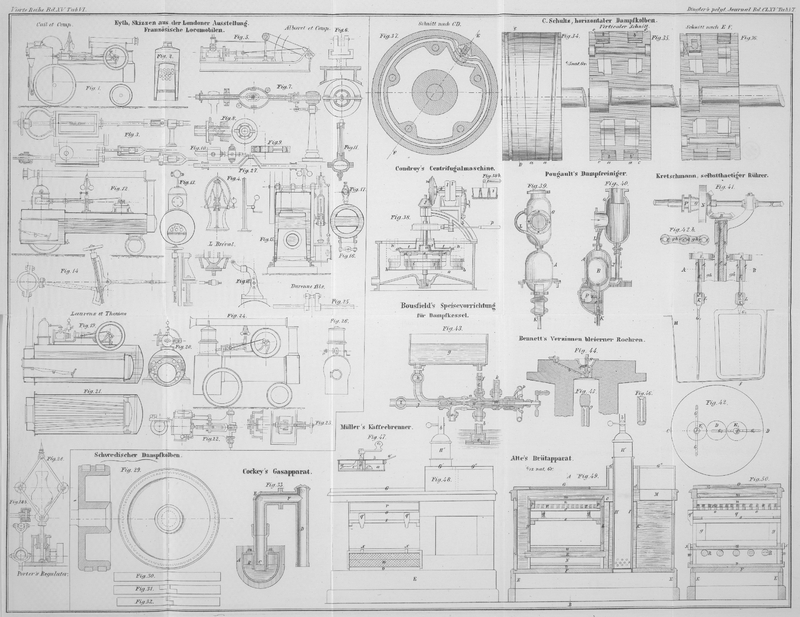

Fig. 48

stellt die Vorderansicht des Apparats, Fig. 49 einen

Längendurchschnitt und Fig. 50 einen

Querdurchschnitt nach der Linie AB der Figur 49 dar.

Sämmtliche Ansichten sind in 1/12 der wirklichen Größe gezeichnet.

Auf einem rechteckigen Unterbau E ruht die Bodenplatte

F des Apparates. Auf die letztere setzen sich mit

Füllung versehene Rahmstücke, welche zum größten Theil einen im Grundriß

rechteckigen Raum einschließen, der theils durch die Platte G, theils durch die G', und endlich durch die

Gazethüre G'' geschlossen werden kann.

In der Bodenplatte ist zunächst das eiserne Rohr H

wasserdicht befestigt, das ein Kreuz zum Boden hat. Auf letzteren setzt sich ein

zweites, mit Boden versehenes Rohr J, das im untern

Manteltheile mit Oeffnungen versehen ist. Das obere Ende des Rohres H nimmt einen Dom H' auf,

von welchem aus das mit Klappe versehene Abführrohr b

nach dem Freien abgeht. Das Rohr H umgibt ein drittes

Rohr K, welches sich dem H

wasserdicht anschließt, aber durch Oeffnungen im untern Theile mit dem Wasserraum in

Communication steht. c und d, Fig.

49, sind Verbindungsstücke der Rohre K und H mit den übrigen Theilen des Apparats. Auf dem Boden

des Rohrs J wird ein Holzkohlenfeuer unterhalten,

welches seine Wärme dem Rohr H, und demnächst dem Wasser

in dem Rohre K mittheilt. Durch das letztere Rohr sowohl

als das Wasser in

demselben geschieht die Wärmemittheilung an das Wasser, welches den größten Theil

des Apparates ausfüllt, der für diesen Zweck mit Zink ausgeschlagen ist. Die

Temperatur, auf welcher das Wasser im Apparat zu erhalten ist, beträgt 35°

Reaumur.

Der eigentliche Brütungsraum des Apparates wird von dem Wasserraum durch zwei

durchgehende Wände g und h,

Fig. 49,

gebildet, und durch eine Glasplatte m wasserdicht

gedeckt. Gegen letztere werden die auszubrütenden Eier sanft gedrückt durch folgende

Vorrichtung:

Ein rechteckiger Rahmen p ist etwa in der Mitte mit einem

Boden n aus Gaze, unterhalb mit 14 Leisten o versehen, auf welchen Spiralfedern r angeordnet sind, die gegen die Gaze und somit die Eier

gegen die Glasplatte drücken. Um den Eierkasten mit Leichtigkeit aus dem Apparat

ziehen zu können, ist er durch zwei umlegbare Leisten q

unterstützt, deren Scharniere auf einem Rahmen s

befestigt sind. Das Umlegen der Leisten q geschieht

durch die zu Tage tretenden Griffe q'.

M ist ein Zinkbehälter, durch die Gazethür G'' bedeckbar, in welchem die Küchlein nach dem

Auskommen zunächst ihren Aufenthalt erhalten; später dagegen kommen sie mehrere

Wochen hindurch nach dem Raume N. Dieser ist unten durch

eine Holzplatte v, vorn und hinten durch Gazerahmen w begrenzt, welche beide, für das Reinigen der Platte,

durch die Vorreiber x leicht von dem Apparat entfernt

werden können. Oberhalb ist dieser Raum zum Theil durch die Holzdecke u, zum Theil durch die Röhren R begrenzt, welche im unteren Theile des Apparats die Communication des

Wassers herstellen, und durch ihre Lage zum Boden den Küchlein die Wärme so geben,

wie die Mutter.

Der beschriebene Apparat ist in der Größe construirt, daß in dem Brütraume circa 150 Eier mit einemmal ausgebrütet werden können,

kann aber selbstverständlich mit denselben Anordnungen für eine größere Zahl

construirt werden. Bei den gegebenen Dimensionen erfordert der Apparat per Tag für circa 8 Pfennige

Kohlen. – Etwaige nähere Auskunft über den Apparat, sowie über den Verkauf

der betreffenden Patente, ertheilt auf Francobriefe sowohl mein „Bureau für mechanische Gewerbe“, als auch

Hr. C. A. Alte in Bernau, welcher sich auch mit der

Einrichtung von Hühnerhöfen und der Beschaffung von Brütapparaten beschäftigt.

Tafeln