| Titel: | Maschine zum Reinigen der Wolle, von Malteau, Mechaniker zu Evreux. |

| Fundstelle: | Band 167, Jahrgang 1863, Nr. IV., S. 16 |

| Download: | XML |

IV.

Maschine zum Reinigen der Wolle, von Malteau, Mechaniker zu Evreux.

Aus der deutschen Industriezeitung, 1862, Nr. 46

und 48.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Malteau, Maschine zum Reinigen der Wolle.

Die Wollen, welche man in der Tuchmanufactur verarbeitet, müssen verschiedenen

vorbereitenden Operationen unterworfen werden, unter denen die des Reinigens eine

der wichtigsten ist. Gewisse Wollen, hauptsächlich die von Buenos Ayres

eingeführten, sind nämlich vielfach durch Pflanzenbestandtheile, hauptsächlich durch

Kletten verunreinigt. Da nun die Entfernung derartiger Unreinigkeiten durch

Handarbeit mühsam und zeitraubend ist, so war man schon längst darauf bedacht, diese

Operation durch Maschinen verrichten zu lassen, und es existiren solche Maschinen in

Frankreich unter dem Namen machines à

échardonner oder auch schlechthin égloutronneuses. Vor kurzem hat dort der Mechaniker Malteau ein Patent auf eine neue Wollreinigungsmaschine

genommen, womit nach Armengaud's

Génie industriel, October 1862 S. 193, sehr

befriedigende Resultate erzielt worden sind. Die Wolle wird so vorbereitet, daß eine Bearbeitung

durch den Wolf ganz in Wegfall kommt, wodurch angeblich eine bedeutende Schonung der

Wolle erzielt wird; auch die Verluste in den nachfolgenden Bearbeitungsprocessen

fallen nach der Vorarbeit der neuen Maschine sehr gering aus.

Die Wolle wird auf einem über Walzen geführten Tuche ohne Ende ausgebreitet; durch

die Bewegung des Tuches wird sie hierauf zwei horizontal übereinander gelagerten,

cannellirten Walzen zugeführt und von diesen einer mit spitzen Zinken versehenen

Trommel überliefert. Diese erfaßt die Wolle und reißt sie zwischen einem Roste

hindurch. Dieser Rost umhüllt die Trommel unterhalb etwa zur Hälfte, so daß die

Zinken dicht an seiner Oberfläche hinstreichen. Wenn die Trommel aus dem Mantel

heraustritt, so übergibt sie die von ihr erfaße Wolle einer Reihenfolge von parallel

zu ihr gelagerten Bürstencylindern; diese tangiren sich unter einander und berühren

in gleicher Weise den Umfang einer zweiten Trommel, welche mit stählernen

kammartigen Hecheln bewaffnet ist, welch letztere die Wolle von den Bürstencylindern

abnehmen. Die auf den Hecheln hängende Wolle wird sodann der Wirkung eines Schlägers

(ein mit Spitzen bewaffneter schnell rotirender Cylinder) ausgesetzt, dessen

Entfernung zur Hecheltrommel genau regulirt werden kann. Nachdem dieser Schläger

ebenfalls gewirkt hat, ist die Wolle schon von dem größten Theile der ihr

anhängenden fremden Stoffe befreit. In diesem halbgereinigten Zustande wird sie von

den Hecheln den Wirkungen einer letzten Bürstentrommel entgegengeführt, welche den

Reinigungsproceß vollendet und die reinen Flocken nach Außen wirft. Die auf dem Wege

der Zuführung zur Hecheltrommel herabfallenden, meist noch sehr unreinen Wollflocken

werden von einem Tuche ohne Ende aufgenommen und nochmals durch dasselbe nach den

Zuführungswalzen hingeführt, worauf sie abermals der Reinigungsoperation unterworfen

werden.

Aus folgender Tabelle sind die Wirkungen der Maschine in Bezug auf verschiedene

Wollsorten ersichtlich:

Quantität derWolle:

Resultat der Arbeit inreiner Wolle:

Production perStunde:

Versuch

1.

341 Kilogr.

295 Kilogr.

56,83 Kilogr.

„

2.

376 „

277 „

94,00 „

„

3.

153 „

151 „

38,25 „

„

4.

304 „

291 „

60,8

„

„

5.

242 „

231 „

30,25 „

„

6.

87

„

86

„

43,5

„

„

7.

163 „

135,5 „

40,5

„

„

8.

487 „

463,5 „

51,00 „

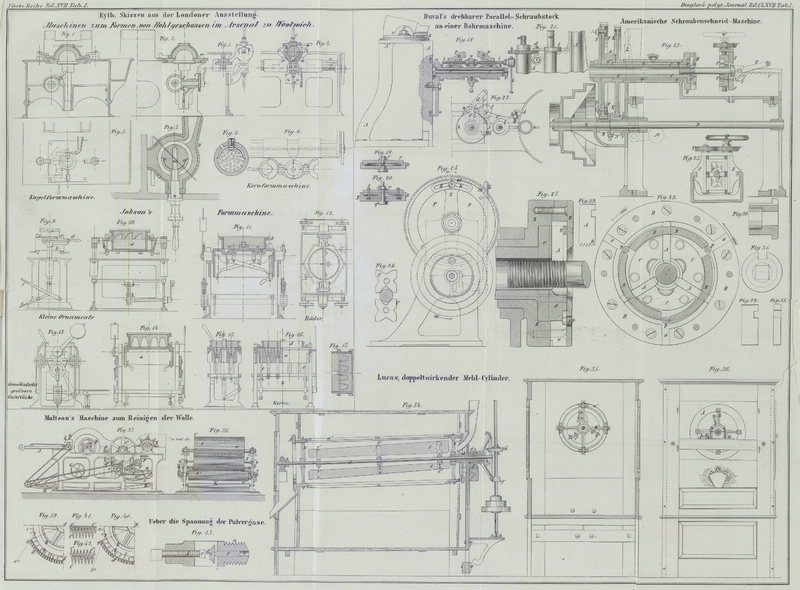

Beschreibung der Abbildungen. – Fig. 37 zeigt die

Maschine in der Seitenansicht; Fig. 38 ist die

Vorderansicht von der Ausgangsseite aus, wobei der vor der Krempelwalze C liegende Bürstencylinder H weggenommen

gedacht ist. Die Fig. 39 bis 41 stellen Details der

Maschine dar. In Fig. 37 ist J der Speisetisch, L sind die Speisewalzen, D

ist die Zahntrommel des Oeffners, d der Rost desselben;

p, q, r, s sind Bürstenwalzen, F eine Hechelwalze, H

endlich eine Bürstenwalze, welche die Bearbeitung der Wolle vollendet und dieselbe

in Flocken aus der Maschine herauswirft; K ist ein

endloses Tuch, welches die auf dem Wege der Bearbeitung abfallenden, noch

ungereinigten Wollflocken wiederum dem Speisetische zuführt. Es ist von Wichtigkeit

daß die Wolle nicht mehr bearbeitet wird, als zur Reinigung unbedingt nöthig ist,

weil ihre Structur unter der Einwirkung der Maschinen stets leidet. Zu diesem Zwecke

hat Malteau folgende Anordnung getroffen: Unter den

Bürstencylindern p, q, r, s und dem Schläger F wird ein endloses Gitter a,

a von den Walzen o, o' continuirlich

fortbewegt; dieses Gitter kann von Holzstäben gebildet seyn, die durch Draht

verbunden werden. Durch die Zwischenräume der Stäbe sollen die Kletten aus der

aufgelockerten Wolle die von der Hechelwalze F

herabgerissen wird, fallen. Dazu wird dem Gitter durch eine besondere Vorrichtung

eine rüttelnde Bewegung ertheilt. Diese Vorrichtung besteht aus einem doppelarmigen

Hebel i', dessen Achse ein Träger v aufnimmt und der durch ein Excenter auf der Achse des Bürstencylinders

s bewegt wird. Das vordere Ende dieses Hebels

schlägt auf das Gitter. Zur Fortführung der in dieser Weise abgesiebten fremden

Körper dient ein endloses Tuch a², welches über

die Walzen t, t geführt ist und durch dieselben

fortbewegt wird. – Die Bewegungsübertragungen zwischen den einzelnen

Maschinentheilen sind leicht aus der Zeichnung zu erkennen. – Von Wichtigkeit

ist noch die Anordnung des Oeffners und der Krempelwalzen. Die Oeffnertrommel D ist mit radialen Zähnen e

und Schlagleisten F besetzt; die Oeffnungen zwischen den

Stäben des Rostes d müssen in einer bestimmten Richtung

zum Radius von D liegen, in den Fig. 39 und 40 gibt der

Winkel xx¹x²

und yy¹y²

diese gegenseitige Richtung an; während Malteau bei der

ersten Anordnung diesen Winkel zu 145 Grad annahm, fand er später durch Versuche,

daß ein Winkel von 105 Grad vortheilhafter sey, indem die Kletten und sonstigen

Unreinigkeiten besser durch den Rost abgiengen.Jedenfalls ist die Umdrehungsgeschwindigkeit der Oeffnertrommel maaßgebend

für die Größe dieses Winkels. Die Form der Kämme auf der Krempelwalze ist ebenfalls von Bedeutung für die

Leistung der Maschine. Anfänglich saßen die Kämme stumpf mit ihrer unteren Kante e¹, e¹ auf der

Fläche der Krempelwalze auf, wie Fig. 41 zeigt; später jedoch wählte Malteau die Kammform in Fig. 42 als die

vortheilhaftere. Die Basis e², e² des Kammes ist hier nochmals eingekerbt, so

daß gleichsam ein Doppelkamm entsteht; die Zwischenräume zwischen den Kammflächen

werden dadurch tiefer und die Krempel kann mehr Wolle fassen, wodurch die Leistung

derselben vergrößert wird. Die Entfernung der Kammflächen von einander beträgt etwa

1 Millimeter.

Tafeln