| Titel: | Zapfenlager mit selbstthätiger Schmierung, von Ordinaire de Lacolonge. |

| Fundstelle: | Band 167, Jahrgang 1863, Nr. XXII., S. 98 |

| Download: | XML |

XXII.

Zapfenlager mit selbstthätiger Schmierung, von

Ordinaire de Lacolonge.

Aus Armengaud's

Génie industriel, Juli 1862, S. 21.

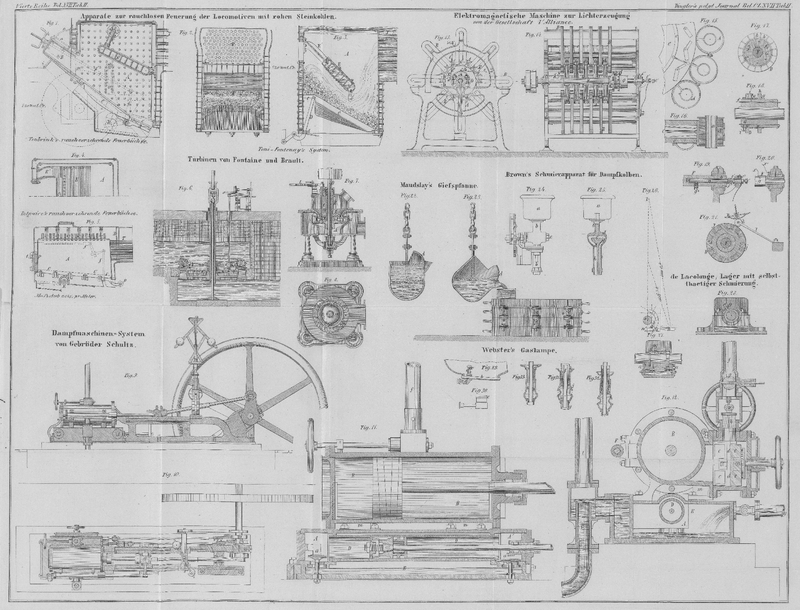

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

de Lacolonge's Zapfenlager mit selbstthätiger

Schmierung.

E. Bourdon hat im J. 1857 (polytechn. Journal Bd. CXLIV S.

168) ein Zapfenlager mit selbstthätiger Schmierung angegeben, bei welchem das von einer

Schmierscheibe aufwärts geführte Oel von einem Abstreicher gefaßt und den zu

schmierenden Flächen zugeführt wird. Die Scheibe bringt aber bei sehr langsamer

Bewegung so wenig Oel mit, daß es fraglich erscheint, ob dasselbe noch von der

Welle, auf welche es abgestrichen wird, bis zum Zapfen zu gelangen vermag, was den

Erfinder veranlaßte, für kleine Geschwindigkeiten die Construction der Lager mit

selbstthätiger Schmierung etwas abzuändern.

In Figur 26

sey a b c d eine kleine Zelle, welche mit der

horizontalen Welle O fest verbunden ist und bei jeder

Umdrehung der Welle unter das Niveau eines Oelbehälters n,

n' taucht. Wenn die Welle in Bewegung ist, so enthält die Zelle immer dann

das meiste Oel, wenn die Kante a im Niveau des

Oelspiegels liegt, vorausgesetzt daß das Oel in seinem Behälter in Ruhe und die

Centrifugalkraft so gering ist, daß das Oel in der Zelle und im Behälter in gleichem

Niveau sich befindet.

Zur Bestimmung des Krümmungshalbmessers, nach welchem der Wasserspiegel in einem

Wasserrade sich einstellt, dient bekanntlich die Formel OI = 894,6/N², wenn N die Umdrehungszahl in der Minute bezeichnet. Diese

Formel ist auch in unserem Falle anwendbar. Die größte Abweichung von der

Horizontalen bewegt sich immer noch in den Bruchtheilen eines Millimeters, wenn man

OI = 1 Meter setzt; und hiefür ist N = 1/894,6 = 29,91, also in runder Zahl 30. Setzt man

die Entfernung Oa = 90 Millim., so beträgt für N = 30 die Umfangsgeschwindigkeit 0,283 Meter. Bei

dieser Geschwindigkeit ist der Oelspiegel fast ohne Bewegung, und bei 0,236 Meter

Umfangsgeschwindigkeit, was 25 Umdrehungen entspricht, ist nach den hierüber

angestellten Versuchen gar keine Bewegung desselben mehr vorhanden.

Hiernach muß man die Umfangsgeschwindigkeit auf 0,24 Meter beschränken. Bei kleineren

Durchmessern könnte man allerdings N größer als 30

machen; allein es ist doch nothwendig, der Zelle so viel Fassungsraum zu geben, daß

immer eine für die Schmierung hinreichende Menge Oel in derselben enthalten ist.

Untersucht man jetzt den Vorgang beim Aufsteigen der Zelle. Da der Oelspiegel in der

Zelle horizontal steht, so kann, sobald die Fläche ac über das Niveau nn

' herausgetreten ist, nach Außen kein Oel mehr

abfließen. Wenn aber die Steigung so weit fortgeschritten ist, daß die Kante b unter den Oelspiegel zu liegen kommt, so fängt das Oel

an nach innen abzufließen.

Das ausfließende Oel ist drei Kräften unterworfen, von denen jede ihm eine in ihrer

eigenen Richtung wirkende Geschwindigkeit ertheilt. Die eine dieser

Geschwindigkeiten ist die Drehungsgeschwindigkeit der Zelle und wirkt tangential;

die zweite geht aus der Schwerkraft hervor und wirkt vertical, und die dritte, eine

Folge der Centrifugalkraft, wirkt radial. Nachdem man nun durch Versuche den Punkt,

bei welchem die Zelle auszugießen beginnt, gefunden hat, verbindet man denselben mit

dem Mittelpunkt und mißt den Winkel, welchen dieser Halbmesser mit der verticalen

Richtung einschließt. Hieraus erhält man zugleich die Winkel, welche die

verschiedenen Geschwindigkeiten mit einander einschließen. Darauf zerlegt man die

Geschwindigkeiten nach horizontaler und verticaler Richtung, vereinigt dieselben

wieder und leitet nun hieraus die Curve ab, nach welcher das von der Kante b abfließende Oel sich bewegt. Man untersucht nun, ob

diese Curve die Welle trifft. Wiederholt man die Construction für mehrere Punkte, so

kann man auf diese Weise die äußersten Stellungen der Zelle bestimmen, in welchen

das ausfließende Oel die Welle trifft. Man kann dann immer leicht die Neigung der

Zelle gegen den Radius derart verändern, daß das Ausgießen nicht zu zeitig beginnt

und möglichst viel Oel der Welle zugeführt wird.

Ist das Oel auf diese Weise zur Welle gelangt, so ist es noch dem Zapfen zuzuführen.

Dieß geschieht dadurch, daß man die Zelle nach Art der Zellen an den Schöpfrädern

ausführt.

Auf Grund dieser Betrachtungen ist die Lagerconstruction entstanden, welche in Fig. 27 und

28 in

zwei Durchschnitten abgebildet ist. Oelkammer und Lagerbock bestehen aus Gußeisen

und sind aus einem Stück gegossen; durch den Lagerbock zerfällt die Oelkammer in

zwei Abtheilungen, welche durch die Durchbrechung im Bock mit einander in Verbindung

stehen. In den Seitenflächen der Oelkammer befinden sich kreisförmige Oeffnungen,

durch welche die Welle hindurch gelegt wird, mag sie nun in dem Lager endigen oder

durch dasselbe hindurch fortgesetzt seyn. Diese Oeffnungen erleichtern zugleich das

Putzen der Durchbrechung im Bock nach dem Guß und die Bearbeitung der Fläche, auf

welche das Lagerfutter aufgesetzt wird. Vor der Ingangsetzung werden die Oeffnungen

durch einen Deckel aus starkem Leder, welcher vermittelst eines aufgeschraubten

eisernen Halbringes gegen die Wandfläche der Kammer angedrückt wird, verschlossen.

An der Welle ist das Leder so viel ausgeschnitten, daß zwischen beiden ein kleiner

Spielraum bleibt.

Der Lagerdeckel ist so geformt, daß er mit einem Vorsprung bis unter die Zelle g reicht, und über diesem Vorsprung befindet sich eine

becherförmige Höhlung, durch welche das Oel den Zugang zum Zapfen findet. Das in dem

Becher sich ansammelnde Oel kann noch durch einen zweiten Canal zum Zapfen

gelangen und trifft hier zugleich den Anlauf des Zapfens.

Bei höchstens 30 Umdrehungen braucht man nicht zu befürchten, daß das Oel aus dem

Lager herausspritzt, und es wäre daher aus diesem Grunde eine Bedeckung des Lagers

nicht nothwendig. Trotzdem ist es, und zwar zur Abhaltung des Staubes, zweckmäßig

einen leichten Deckel aus Kupfer oder Zink anzuwenden. Dieser Deckel sitzt in zwei

Furchen, welche in den gußeisernen Lagerbock eingeschnitten sind, und auf den

viereckigen Köpfen der Schrauben, durch welche das Leder festgehalten wird. Zum

leichteren Regieren des Deckels kann man denselben mit Handhaben versehen.

Die Zelle g sitzt vermittelst eines Armes an einem Ringe,

welcher auf die Welle aufgekeilt ist, und besteht aus Messing. In der Bodenplatte

befindet sich eine Rinne mit geringer Neigung, durch welche das Oel abgelassen

werden kann; die Oeffnung ist für gewöhnlich durch einen Kork verschlossen. Das in

der Abbildung dargestellte Lagermodell eignet sich für Wellen von bis zu 100 Millim.

Stärke.

Ein Paar solcher Lager für 60 Millim. Zapfenstärke arbeiten seit Februar 1862 bei

Gebrüder Cousin in Bordeaux, und zwar vollkommen

zufriedenstellend. Es hat sich ergeben, daß in den Grenzen von 12 bis 30 Umdrehungen

die Neigung der Zelle gegen den Radius mit der Geschwindigkeit verändert werden muß;

bei 90° und 30 Umdrehungen fiel allerdings schon ein großer Theil des Oels

neben den Becher, aber derselbe nahm doch immer noch mehr auf, als zur Schmierung

nothwendig war. Der Stand des Oelspiegels in der Kammer hat natürlich auch einen

Einfluß auf die Menge des von der Zelle aufgenommenen Oels und den Punkt, bei

welchem das Ausgießen beginnt. Man konnte aber dieses Niveau um 20 Millim. senken,

ohne daß hierdurch die Schmierung im mindesten beeinträchtigt wurde. Eine Erneuerung

des Oels war bei Cousin nach zwei Monaten noch nicht

nothwendig.

Tafeln