| Titel: | Verbesserungen an Gaslampen, von J. Webster in Birmingham. |

| Fundstelle: | Band 167, Jahrgang 1863, Nr. XXIII., S. 102 |

| Download: | XML |

XXIII.

Verbesserungen an Gaslampen, von J. Webster in Birmingham.

Aus dem London Journal of

arts, October 1862, S. 214.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

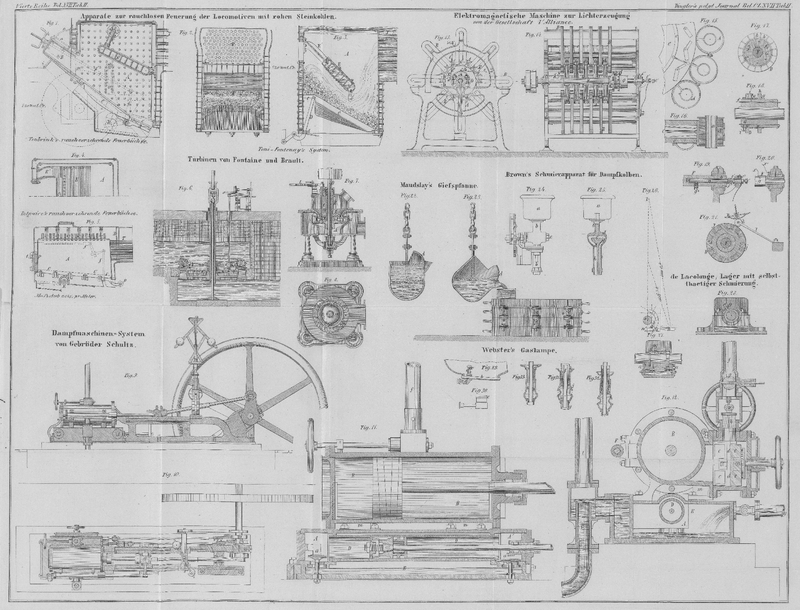

Webster's Verbesserungen an Gaslampen.

Diese Verbesserungen (patentirt in England am 4. Februar 1862) beziehen sich

einestheils auf die Brenner selbst, anderntheils auf die Schieber der beweglichen

Hängelampen.

Die Löcher der verbesserten Brenner werden so gebohrt, daß die Flamme nach abwärts

austritt und dann sauft in Gestalt eines Pilzes aufsteigt. Beim Argandbrenner werden

diese Löcher in einem den eigentlichen Brenner umgebenden Ring und nicht in der

oberen Fläche angebracht; es kann somit die Luft unmittelbar auf das austretende Gas

einwirken, wodurch eine vollkommenere Verbrennung erzielt wird. Die verbesserten

Schieber dienen als Ersatz der bisher bei den hydraulischen Verschlüssen

angewendeten Ketten und Gegengewichte.

Fig. 29

stellt einen verbesserten Schlitzbrenner, Fig. 30 einen

Argandbrenner dar; in Fig. 31–33 sind

verschiedene Modificationen des verbesserten Schiebers abgebildet.

a, Fig. 29, ist ein

einfacher Fledermausbrenner; er ist auf dem inneren Rande der Gallerte oder des

Glasträgers b und nicht in der Mitte (wie die

gewöhnlichen Brenner) angebracht. Die Oeffnung für das Gas ist bei c in Form eines Schlitzes in einer sanft gegen die Mitte

des Brenners aufsteigenden Richtung eingeschnitten; die Flamme tritt daher als eine

flache Zunge nach unten aus, so daß sie unter dem Einfluß des durch die Gallerte

stattfindenden Zuges aufwärts getrieben und in fast horizontaler Richtung erhalten

wird. Um die Berührung der Flamme mit dem Glase zu verhindern (wenn ein Glas

nothwendig ist), gibt man diesem die dargestellte Form, so daß, wenn die Gallerie

zur Aufnahme desselben groß genug ist, man kein Zerbrechen zu befürchten hat. Die

Schlitze sind in den Seiten des Brenners und nicht in dem vorderen Ende des Rohres

eingeschnitten, so daß die Flamme nahezu einen rechten Winkel mit dem Rohre d bildet. Um das Flackern der Flamme zu verhindern, muß

bei einem derartigen Brenner der Gasstrom vor dem Austritt getheilt werden; deßhalb

ist der Brenner innerlich durch eine vertical angebrachte Metallscheidewand in zwei Abtheilungen

getrennt, welche zwei halbkreisförmige Canäle bilden.

Fig. 30

stellt einen derartigen Argandbrenner dar, bei welchem die Oeffnungen seitlich bei

e, e angebracht sind, und zwar in kurzer Entfernung

von dem Rande, wodurch ein früherer Contact des Gases mit der Luft und mithin eine

vollkommenere Verbrennung desselben erzielt wird.

Fig. 31

stellt einen Durchschnitt des Schiebers für bewegliche Hängelampen dar, wobei die

Anwendung, von Ketten, Gegengewichten und Rollen umgangen wird.

f ist das feste Gaszuleitungsrohr, g das hydraulische Schieberohr; h ist das Wassergefäß, an welchem die Stopfbüchse j angebracht ist, die inwendig mit einem Gewinde zur Aufnahme der

Schraubenkappe k versehen ist. l ist ein metallener Mantel, dessen Enden entweder übergreifend oder nicht

ganz zu einer Röhre geschlossen sind, so daß er sich frei ausdehnen und

zusammenziehen kann. Dieser Mantel umgibt die Röhre f

und wird seinerseits von dem dicken Stück vulcanisirten Kautschuks m umgeben, welches als Feder wirkt, und den Mantel mit

einem gewissen Schluß an das feste Rohr andrückt. Dieser Schluß wird durch jede

weitere Drehung der Schraubenkappe k vermehrt, welche

den Kautschuk in senkrechter Richtung zusammenpreßt und ihn so zwingt, seine Kraft

in horizontaler Richtung auszuüben und den Mantel fester an das feste Rohr

anzudrücken. Dadurch wird die Reibung stark genug, um das erforderliche Gewicht

tragen zu können. Es wirkt also die Schraubenkappe k als

Regulator für die Stärke des Schiebers je nach dem zu tragenden Gewichte.

Fig. 32 ist

eine Modification der Hängelampe, wobei der Mantel und Kautschukring durch zwei

Metallfedern o ersetzt sind, deren jede ein ledernes

oder anderes Polster p hat. Diese Federn haben einen

fast halbkreisförmigen Querschnitt und sind lose an einen Ring r innerhalb der Stopfbüchse befestigt. Auch hierbei

wirkt die Schraube von k als Regulator: je tiefer sie

eingeschraubt wird, ein desto größeres Stück des Polsters drückt gegen das feste

Rohr und desto größer wird also die Reibung.

Das gleiche Resultat ergibt die Einrichtung Fig. 33, wobei die

Stopfbüchse eine conische Schraube s enthält, während

die Kappe eine cylindrische, aber aufgeschlitzte Schraube führt, so daß sie sich in

einem gewissen Verhältniß zusammenziehen kann. Wenn diese Kappe niedergedreht wird,

so muß sie in der conischen Schraube zusammengedrückt und so an das feste Rohr

angepreßt werden, daß eine zum Tragen der Lampe ausreichende Reibung entsteht.

Tafeln