| Titel: | Elektromagnetische Maschine zur Lichterzeugung; von der Gesellschaft l'Alliance der Londoner Industrie-Ausstellung übergeben. |

| Fundstelle: | Band 167, Jahrgang 1863, Nr. XXIV., S. 104 |

| Download: | XML |

XXIV.

Elektromagnetische Maschine zur Lichterzeugung;

von der Gesellschaft l'Alliance der Londoner

Industrie-Ausstellung übergeben.

Aus Armengaud's

Génie industriel, October 1862, S. 181.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Elektromagnetische Maschine zur Lichterzeugung.

Die von dem Director der Gesellschaft l'Alliance, Hrn.

Berlioz, ausgestellte Maschine bezweckt die durch

magnetische Induction erzeugte Elektricität zu sammeln und in einen ziemlich

continuirlichen Strom zu verwandeln, um sie dann industriell zu verwenden. Diese

Maschine, welche sich durch ihre eigenthümliche Construction, sowie auch durch ihre

großartigen Dimensionen und ihre Bestimmung für die große Industrie charakterisirt

und unerwartet günstige Resultate lieferte, ist die Erfindung des Hrn. Rollet, Professor der Physik an der Militärschule in

Brüssel. Sie gieng dann in den Besitz der Gesellschaft l'Alliance über und wurde endlich durch Hrn. van

Molderen bis auf ihren gegenwärtigen Standpunkt verbessert.

Im Wesentlichen besteht sie aus einem gußeisernen Gestell, dessen zwei nahezu

kreisförmige Seitentheile in acht Theile getheilt sind, die eine Art Achteck bilden.

Acht horizontale Schienen, welche an der virtuellen Spitze der Achtecke befestigt

sind, tragen fünf parallele Reihen von acht magnetischen Bündeln, die von großer

Kraft sind und nach der Centralachse des Gestelles convergiren. Die Magnete der

beiden äußeren Reihen, zur Rechten und Linken, welche bloß eine einzige Induction

bewirken sollen, werden nur durch drei hufeisenförmige und aufeinandergelegte

Eisenstäbe gebildet; die Magnete der drei inneren Reihen, welche eine doppelte

Induction zu bewirken haben, bestehen aus sechs Stäben. Das Inductionselement der

Maschine besteht also im Ganzen aus 40 sehr kräftigen Magneten, die im Durchschnitt

20 Kilogramme wiegen und im Stande sind ihr vierfaches Gewicht oder 80 Kil. zu

tragen; sie sind so angeordnet, daß die Pole, welche einander am nächsten sind oder

im horizontalen Sinne einander gegenüber liegen, ungleichnamige sind.

Diese fünf achteckigen Reihen magnetischer Bündel lassen zwischen sich vier gleiche

Zwischenräume, worin vier bronzene Scheiben oder abgeplattete Cylinder angebracht

sind. Diese Scheiben sind an der Mittelachse des Gestelles befestigt, welche durch

ihr Centrum geht und so die Drehungsachse des Systems bildet; sie tragen an ihrem

Umfange 16 Inductionsspiralen, ebensoviele als Pole in jeder verticalen Reihe von

magnetischen Bündeln vorhanden sind. Das inducirte oder zu inducirende Element

besteht also aus 64 Spiralen, die sich sämmtlich mit der horizontalen Achse des

Gestelles drehen und bei jeder Umdrehung unter den Einfluß von 16 abwechselnd

ungleichnamigen Polen kommen.

Jede Spirale besteht aus einem hohlen Cylinder a von

weichem Eisen, von 5-6 Millim. Durchmesser und 96 Millim. Länge (s. Fig. 15 und

16),

welcher der Länge nach gespalten ist, damit er den Magnetismus im Vorübergehen vor

den Magneten B leichter annehmen kann. Auf diese Röhre

sind acht Kupferdrähte von 1 Millim. Durchmesser und 15 Meter Länge aufgewickelt, so

daß die Gesammtlänge des Drahtes auf jeder Spirale 128 Meter beträgt, welche 1 1/2

Kilogr. wiegen. Die Drähte sind mit Baumwolle umwickelt und mittelst einer Lösung

von Asphalt in Terpenthinöl isolirt. Die Gesammtlänge aller Drähte, welche die

Inductionselektricität durchläuft, ist 2038 Meter. Die Drähte haben auf allen

Spiralen gleiche Richtung.

Die Maschine macht durchschnittlich 300 Umdrehungen in der Minute; diese

Geschwindigkeit gibt das Maximum der elektrischen Intensität; jede Spirale erhält

bei ihrem Vorübergang vor einem Magnetpole einen doppelten Strom, nämlich einen

directen, wenn sie sich ihm nähert und einen umgekehrten, wenn sie sich davon

entfernt; es circuliren also in jeder Spirale per Minute

9600 abwechselnde Ströme.

In der That kann man jede Inductionsspirale bei einer Geschwindigkeit von

250–300 Umdrehungen als ein Element von mindestens der gleichen Stärke wie

diejenige eines Bunsen'schen Elementes betrachten, so daß

eine magneto-elektrische Maschine mit vier Scheiben dieselbe Kraft entwickelt

wie eine Bunsen'sche Batterie von 64 Elementen mittlerer

Größe.

Der Nutzeffect der Maschine hängt von der Gruppirung und Combination der Spiralen

ebenso ab, wie bei einer galvanischen Batterie von der Verbindung der einzelnen

Elemente. Wenn man die Drähte aller Spiralen mit ihren gleichnamigen Enden

vereinigt, so muß jeder Strom die beträchtliche Gesammtlänge der Drähte durchlaufen

und so eine außerordentliche Spannung erzeugt werden. Wenn man dagegen direct die

Ströme aller Spiralen in einem gemeinschaftlichen Leiter sammelt, so erhält man eine um so größere

Quantität von Elektricität, je dicker der Draht der Spiralen ist.

Handelt es sich darum, einen bestimmten Licht-, Wärme- oder chemischen

Effect zu erzielen, so ermittelt man durch Versuche die beste Anordnung der

Inductionsspiralen. Man verbindet dann alle positiven Drahtenden mit der

Centralachse der Maschine; alle negativen Enden mit einer metallenen, auf der Achse

befestigten, aber davon isolirten Hülse; außerdem verbindet man diese Hülse und die

Achse durch zwei dicke Drähte mit zwei kurzen dicken Stäben, deren

„Polenden“ (bornes), welche auf

dem Gestelle angebracht sind und fortwährend die beiden Elektricitäten, wie sie die

Maschine liefert, empfangen. Diese Stäbe bilden in der That die beiden Pole der

magneto-elektrischen Batterie. Einige Löcher mit Klemmschrauben dienen zum

Befestigen der Leitungsdrähte nach den Kohlenspitzen der elektrischen Lampe oder

nach dem galvanischen Zersetzungsbad.

Um für die Praxis eine Beleuchtung mit dieser Maschine zu erhalten, muß man

mindestens drei Scheiben (Rollen) anwenden; die Lichtintensität wächst stets mit

deren Anzahl, so daß man ein Licht von 4–500 Carcellampen erzielen kann. Den

Hauptkostenpunkt bildet der Gestehungspreis der Magnete.

Eine genaue photometrische Messung ergab für das durch eine Maschine mit vier

Scheiben erzeugte Licht im Maximum einen Werth von 125 Carcellampen (die Lampe zu 40

Grm. Oelconsumtion in der Stunde); da nun das Licht einer solchen Lampe 8 Kerzen

entspricht, so ist das von der Maschine erzeugte gleich 900 Kerzen.

Die zu diesem Effect nothwendige Betriebskraft beträgt höchstens 1 1/2 Pferdestärken,

deren Gestehungspreis man, einschließlich der Spesen für die Anschaffung der

Dampfmaschine, Unterhaltungs- und Arbeitskosten, auf 30 Centimes per Stunde veranschlagen kann. Rechnet man noch

ebensoviel hinzu für die Capitalzinsen und Unterhaltung der magnetoelektrischen

Maschine, die sich nicht abnützt, weil wenig oder keine Reibung stattfindet und die

Magnete während ihrer Function eher stärker als schwächer werden, so stellt sich das

Licht von 125 Carcellampen auf höchstens 60 Centimes (5 Sgr.) per Stunde.

Ein gleiches Licht kostet mit Leuchtgas, je nach dessen Preis für die Stadt oder für

Private, 3 oder 6 Franken, und mit Oel 7 1/2 Franken (2 Thaler), mit einer Bunsen'schen Batterie 10 Franken.

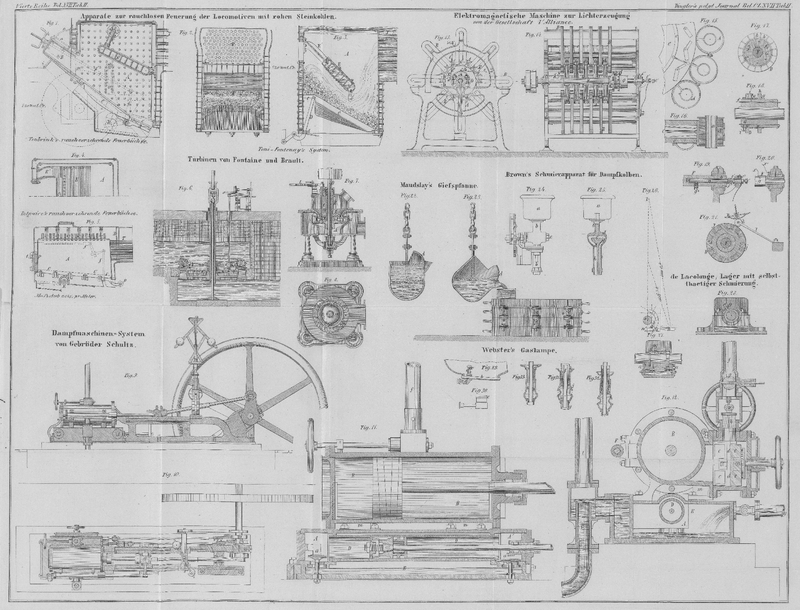

Beschreibung der Maschine.

Fig. 13 und

14

stellen zwei Aufrisse der Maschine in aufeinander verticalen Ebenen dar; Fig. 15 und

16 geben

in vergrößertem Maaßstab den Aufriß und Grundriß eines Theiles einer Scheibe mit ihren Spiralen.

Fig.

17–20 stellen verschiedene Details der Maschine dar; in Fig. 21 ist ein Schleifer

oder Reiber für die unterbrochenen Ringe zum Gleichrichten der Ströme

dargestellt.

Nach dem oben Mitgetheilten sind die Figuren 13 und 14 leicht

verständlich: jede auf der Achse F sitzende Scheibe C hat an ihrem Umfange 56 Inductionsspiralen A und jede Batterie permanenter Magnete B zwischen jedem Spiralenkreis 8 Magnete, so daß auf

jeden Pol eine Spirale kommt.

Da die entwickelten Ströme je nach der beabsichtigten Anwendung von verschiedener

Kraft und Art seyn müssen, so kann man sie durch ihre Drähte in verschiedener Weise

mit einander vereinigen. Fig. 15 stellt eine

dieser Methoden dar. Die Drahtspiralen A stehen in

ununterbrochener Verbindung mit einander für jede Scheibe und für alle Scheiben,

ohne Rücksicht auf deren Zahl.

Man sieht, daß man auch Gruppen von 4 und 4 (oder auch von 2 und 2) Spiralen bilden

kann, deren Pole sich mit den gemeinschaftlichen Leitern c (Fig.

15 und 16) vereinigen, die mit den Sammelringen D in

Verbindung stehen, von welchen die Elektroden E (Fig. 13)

ausgehen. Die Ringe befinden sich dann an demselben Ende der Achse F und ihre Anzahl ist gleich derjenigen der Scheiben C.

Nach dem ersten Systeme bilden sämmtliche Spiralen so zu sagen nur eine einzige,

welche unter der Einwirkung sämmtlicher Magnete steht; die beiden Enden des so

gebildeten einen langen Drahtes treffen also auf die beiden Ringe, welche man sich

in diesem Falle als die beiden entgegengesetzten Enden der Maschine denken kann.

Demnach entspricht das erstere System der Erzeugung eines Stromes von größter

Spannung, das letztere derjenigen eines starken Stromes.

Die an der ursprünglichen Maschine angebrachten Verbesserungen beziehen sich

vorzugsweise auf die Construction der unterbrochenen Ringe; sie sind aus der

Beobachtung folgender Thatsachen hervorgegangen:

1) Die unterbrochenen Ringe mit wirklich leeren Zwischenräumen geben bei jedem

Uebergange der Elektrodenschleifer E von einer vollen

Stelle auf die andere Funken, welche in Folge des starken Stromes die Ringe rasch

zerstören.

2) Indessen haben die unterbrochenen Ringe die Eigenschaft, die sich fortwärend

umkehrenden Ströme wieder in gleiche Richtung zu bringen, während dieselben bei

vollen Ringen stets wechselnde seyn würde.

3) Es gibt aber Anwendungen der Maschine, für welche die fortwährende Umkehrung der Ströme keineswegs

ein Nachtheil, sondern ein großer Nutzen ist; in anderen Fällen muß dagegen der

Strom seine Richtung unverändert beibehalten.

Hiernach haben die Erfinder die unterbrochenen Ringe für den Fall gewählt, wenn der

Strom stets gleich gerichtet seyn soll, aber keine große Spannung erhält; sie haben

dagegen volle Ringe gewählt, wenn der Strom bei sehr großer Spannung umgekehrt

werden darf.

Fig. 17 und

18

stellen die Construction eines unterbrochenen Ringes im Quer- und

Längendurchschnitt dar.

Die Achse F der Maschine ist von einer vollkommen

isolirenden Hülse G umgeben, auf welche die

unterbrochenen Ringe D aufgesetzt sind; in diese Hülse

gehen die Leitungsdrähte f, welche jeder

Spiralenscheibe, oder wenigstens den metallenen Ringen C

entsprechen, auf welchen sich die einzelnen Drähte jeder Spirale A vereinigen. Es muß aber jeder dieser Drähte f mit seinem entsprechenden Ringe D in Verbindung stehen (da jede Scheibe auch ihren eigenen hat), wenn man

die unterbrochenen Ringe anwendet und der Strom nach einzelnen Gruppen von Spiralen

getheilt ist. Diese Ringe sind folgendermaßen construirt:

Jeder Ring D besteht aus zwei ähnlichen Theilen: jeder

dieser Theile ist eine ringförmige Scheibe, deren eine Hälfte g oder g' voll, die andere getheilt ist und

eine Zahnung h bildet; diese Zähne haben solche

Dimensionen, daß immer einer der Theile sich in den anderen einschiebt, ohne daß sie

sich jedoch berühren, so daß beide Theile vollständig von einander isolirt sind; die

Zähne h entsprechen genau der Anzahl der auf einer

Scheibe befindlichen Inductionsspiralen A.

Es bilden demnach die beiden vereinigten Theile dieser Ringe einen gleichförmigen

cylindrischen Umkreis, auf welchen die Schleifer E (Fig. 13) der

Elektroden während der Drehung der Scheiben beständig drücken. Der eine dieser

beiden Ringe entspricht der positiven, der andere der negativen Elektrode.

Der Hergang ist nun folgender: Jeder der besonderen Leiter f (Fig.

17 und 18) wird mit einem Ringtheile mittelst der in die aneinander stoßenden

Ränder g eingeschnittenen Schrauben i in Contact gebracht. Jeder Ringtheil ist demnach

beständig in Verbindung mit seiner Scheibe und wird abwechselnd positiv und negativ

elektrisch – je nach dem Vorübergang vor dem einen oder anderen

Magnetpol.

Andererseits ist die Richtung der, zwei aneinander stoßenden Theilen desselben Ringes

entsprechenden Drähte so gewählt, daß die zwei Theile stets gleichzeitig umgekehrt

elektrisch werden.

Berücksichtigt man aber, daß der Schleifer E (Fig. 17)

ebenfalls nach einander

von einem Zahn h zu einem folgenden h' übergeht, so leuchtet ein, daß er dieß gerade in dem

Moment thut, wo die Umkehrung des Stromes in beiden Theilen stattfindet. Es wird

also, wenn der Schleifer sich z.B. auf dem negativen Zahn h befindet, und dann auf den positiven h'

übergeht, dieser Zahn in dem Moment negativ, wo der Schleifer darüber geht, und zwar

in Folge des Vorübergehens der Spiralen von einem Magnetpol zum andern, daher der

Schleifer immer negativ bleibt, obwohl sich der Strom in den Spiralen umkehrt.

Hieraus ergibt sich als Endresultat die permanente Gleichrichtung des Stromes in den

Elektroden mittelst der unterbrochenen Ringe.

Wendet man dagegen die Ringe ohne Unterbrechung an, so muß der Strom in den

Leitungsenden fortwährende Umkehrungen erleiden.

Beide Wirkungen haben ihren Nutzen. Die Maschine ist nämlich bestimmt, entweder

Lichtwirkungen hevorzubringen oder galvanoplastische Fällungen zu bewirken.

Zur Lichterzeugung gehört ein Strom von sehr großer Spannung; die Stetigkeit der

Richtung desselben ist dagegen nicht nothwendig, sondern eher schädlich, da

bekanntlich die Kohlenmolecüle vom positiven Pole zum negativen übergehen, und man

daher bei Anwendung der gewöhnlichen Batterie die beiden Kohlenspitzen von Zeit zu

Zeit umwechseln muß, wenn das Licht seine Stärke und seinen Standpunkt unverändert

behalten soll. Bei der vorliegenden Maschine wählt man also zur Lichterzeugung die

Combination der Spiralen ohne Unterbrechung und beläßt dem Strom seine fortwährenden

Umkehrungen. Dadurch wird bei der größtmöglichen Spannung des Stromes der Stand der

Kohlenspitzen unverändert erhalten.

Soll dagegen ein galvanoplastischer Effect erzielt werden, so muß hierzu ein

stetiger, immer gleich gerichteter Strom erzeugt werden, welcher nur eine geringe

Spannung hat, aber hinsichtlich der Quantität der erzeugten Elektricität für die oft

sehr großen zu überziehenden Oberflächen ausreicht.

Bei der Anwendung der Maschine hat es sich herausgestellt, daß an derselben noch

andere Verbesserungen anzubringen waren, nämlich hinsichtlich der Leichtigkeit des

Sammelns nicht gerichteter Ströme, sowie eine besondere Construction des Schleifers

für die unterbrochenen Ringe bei gerichteten Strömen.

Diese Verbesserungen sind in Fig. 14 und in

vergrößertem Maaßstabe in Fig. 19 und 20

dargestellt.

Ursprünglich wurde die Vereinigung der in den Inductionsspiralen entwickelten Ströme

dadurch bewirkt, daß man ihre respectiven Drähte Drähte mit zwei metallenen, auf

der Treibwelle angebrachten isolirten Ringen (Fig. 17 und 18) in

Verbindung setzte, auf welche man zwei mit den äußeren Drähten verbundene Schleifer

andrücken ließ. Für die gerichteten Ströme sind diese Ringe unterbrochen, für die

nicht gerichteten voll.

In Folge der in der Wirkung der gerichteten Ströme angebrachten Modificationen können

nun diese Ringe weggelassen und die Ströme bloß durch die Welle selbst und das

eiserne Gestell der Maschine vereinigt werden. Das eine Ende der Welle F ist nämlich durchbohrt und in dieses Loch die durch

Elfenbeinringe b gut isolirte Achse a gesteckt, welche über die Welle F hinausreicht und gegen die Stellschraube c'

stößt, die ihrerseits von dem Maschinengestell durch das Elfenbeinfutter d isolirt ist und ihre Wirkung nur mit Hülfe der auf

Elfenbeinscheibchen angebrachten Mutter und Gegenmutter e und e' ausübt. Die Berührung zwischen der

Achse a und der Schraube wird durch einen kupfernen

Knopf f' vermittelt, in welchen sie bis zu einem

gewissen Punkt versenkt ist, und worin sie gegen eine Stahlspitze stößt. Da dieser

Knopf fest mit der Schraube verbunden ist, so sind die Achse a und die Schraube in vollkommener elektrischer Verbindung untereinander,

aber von der Treibwelle und dem Gestelle der Maschine sicher isolirt.

Hiernach wird das Drahtende x (Fig. 20) der

Inductionsspiralen mit der Schraube g² verbunden,

welche in einer isolirenden Scheide durch die Welle hindurchgeht (Fig. 19) und mit der

Achse a verbunden ist; andererseits verbindet man den

Draht x' mit der Schraube c'

und verlängert diesen Draht bis zu dem Punkte wo die Elektricität ihre Wirkung

ausüben soll. Hieraus folgt, daß dieser Pol des Stromes von der Maschine ohne die

Beihülfe der Reibungsringe erhalten wird, durch die bloße Verbindung der innern

Achse e und der Stellschraube c', welche Verbindung durch die Drehung der Maschine nicht unterbrochen

werden kann, weil dieselbe zwischen der Achse a und dem

Knopf f' bewerkstelligt wird, welcher die stete

Verbindung Zwischen der Achse und der Schraube c'

herstellt.

Der entgegengesetzte Pol ist mittelst des Drahtes y (Fig. 14) noch

leichter von der Maschine zu erhalten; man braucht diesen Draht nur mit einer

Schraube und einer Klemme i an die Drehungswelle F zu befestigen, welche alsdann die elektrische

Verbindung mit ihren Lagern und folglich mit dem ganzen Gestelle herstellt; der

zweite Leiter kann daher von irgend einem Punkte des Gestelles ausgehen.

Man sieht also, daß bei dieser Methode die Stellschraube und das Maschinengestell die

beiden Polenden des Apparates liefern.

Die Erfinder haben auch ein Verfahren erdacht, um einen Strom an den unterbrochenen Ringen

aufzufangen, und dabei die nachtheiligen Funken zu vermeiden.

Es ist oben angegeben worden, daß ein unterbrochener Ring aus zwei

nebeneinanderliegenden Scheiben besteht, deren Segmente so in einander greifen, daß

der Umfang Theile darbietet, die abwechselnd den beiden Scheiben angehören, welche

verschiedenen Polen entsprechen und von einander isolirt sind.

Anstatt nun die einzelnen Segmente durch einen wirklichen hohlen Raum zu

unterbrechen, hat man sie nur durch Kupferstreifen j

getrennt (Fig.

21), in deren Fugen Pergamentblätter eingesetzt sind. Hiedurch wird

einerseits die Reibung ganz continuirlich gemacht und andererseits die unregelmäßige

Abnutzung vermieden, da nun die Zwischenräume durch Stücke aus dem gleichen Metall

wie die Scheiben ausgefüllt sind.

Der Schleifer besteht hierbei aus einem metallenen Röllchen k, welches auf einer isolirten Achse in einer an die Maschine

angeschraubten Stütze läuft. Die Feder n drückt dieses

Röllchen ununterbrochen an und veranlaßt so den directen Contact mit den Scheiben,

auf denen das Röllchen vermöge deren Drehung läuft; es findet also hier nicht die

Abnutzung wie bei einer schleifenden Feder statt. Der Schleifer kann daher ohne

Nachtheil auf dem Röllchen selbst angebracht werden, welches zu diesem Zweck eine

Hohlkehle hat, und für diese kann man nun auch ein Schmiermittel anwenden, was auf

den Scheiben selbst unthunlich wäre.

Nach den Erfindern ist diese Maschine, wie sie in Folge zahlreicher Versuche nunmehr

wesentlich vervollkommnet vorliegt, zu allen größeren Elektricitätswirkungen

anwendbar. Hierher gehören namentlich: die Erzeugung des elektrischen Lichtes für

alle Anwendungen desselben (zur gewöhnlichen Beleuchtung, wie derjenigen der

Bergwerke, Leuchtthürme, für unterseeische Arbeiten, Eisenbahnen, Signale etc.),

ferner die Galvanoplastik etc.

Tafeln