| Titel: | Skizzen aus der allgemeinen Londoner Industrie-Ausstellung im Jahre 1862; von Max Eyth. |

| Fundstelle: | Band 167, Jahrgang 1863, Nr. XXXIII., S. 161 |

| Download: | XML |

XXXIII.

Skizzen aus der allgemeinen Londoner

Industrie-Ausstellung im Jahre 1862; von Max Eyth.

(Fortsetzung von S. 9 dieses Bandes.)

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

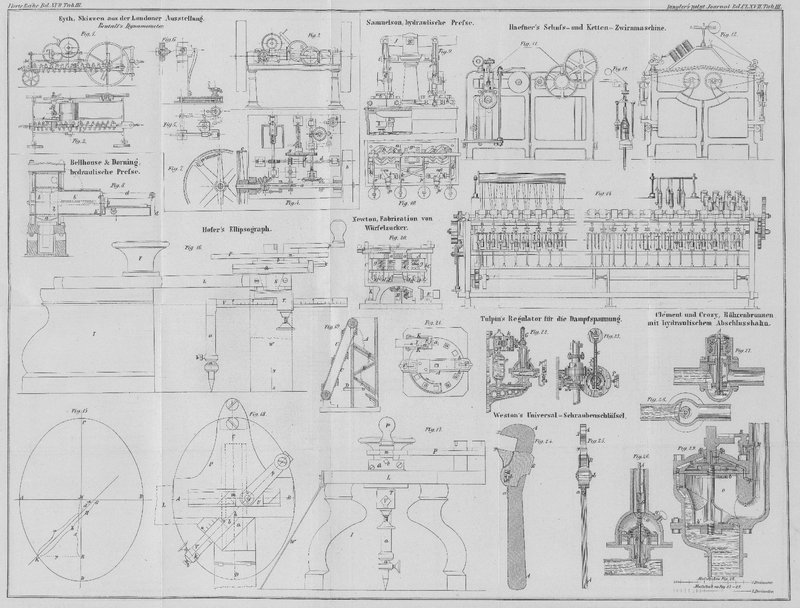

Eyth, Skizzen aus der allgemeinen Londoner Ausstellung. Bentall's

Dynamometer.

Bentall's Dynamometer.

In unseren Berichten über den Standpunkt der Dampfcultur wurde mehrmals die Kraft

erwähnt, welche die Bewegung vom Pflügen und Cultivatoren erfordert. Eine Reihe von

hierher gehörigen authentischen Versuchen wurde von der Royal

Agricultural Society ausgeführt, welche dabei fast ausschließlich den für

diesen Zweck construirten Bentall'schen Dynamometer

benützt.

Für rohere Versuche wurde früher gewöhnlich ein Instrument benutzt, welches in zwei

an den Enden zusammengeschraubten bogenförmigen Federn bestand, in deren Mitte je

ein Haken angebracht war, so daß sie bequem zwischen Pferd und Pflug, zwischen

Maschine und Cultivator eingeschaltet werden konnten. Ein an der einen Feder

befestigter Pfeil, mit einer Scale versehen, maß in jedem Augenblick durch die

Pfeilhöhe der gebogenen Federn die erforderliche Zugkraft. Das beständige Schwanken

jedoch und namentlich die zuckenden Bewegungen des Pferdes machten das Ablesen

unsicher und schließlich die Resultate einer Reihe punktweiser Beobachtungen sehr

unzuverlässig.

Bentall hat neben seinen bekannten, eben so einfachen als

schönen Häckselschneidmaschinen zwei ausgezeichnet gearbeitete Dynamometer

ausgestellt, von welchen der eine den oben erwähnten Uebelständen beim Messen der

Zugkraft für landwirthschaftliche Verrichtungen begegnen soll. Derselbe besteht nach

Fig. 1 und

2 aus

einem auf vier Rädchen stehenden schmiedeeisernen Rahmen, der aus drei

Längenschienen und zwei Querschienen gebildet wird. Sämmtliche Räder sind in der

Höhenrichtung bequem verstellbar, indem die Achsen der drei kleineren Räder an

verschiebbaren geraden Stangen befestigt sind, die selbst wieder mit Schrauben und Stegen am

Gestellrahmen festgehalten werden. Die Achse des einen großen Rades läuft

schwalbenschwanzförmig geführt in einer kreisförmig gebogenen Coulisse, die fest mit

dem Gestell verbunden ist, und kann auf diese Weise ebenfalls in jeder beliebigen

Höhe festgestellt werden.

Eine starke Stange a, a' ist nun, in horizontaler

Richtung verschiebbar, im Gestell gehalten und trägt, an aufgesteckten Scheiben

befestigt, eine starke, gewöhnlich aus zwei Theilen bestehende Spiralfeder. Am einen

Ende hat die Stange eine Oese, am andern ist sie frei, indem dort ein solider Bügel

und ein Haken zum Befestigen des Zugseils dient, der Bügel aber direct am Gestell

des Apparates angeschraubt ist. Fest an der Stange ist ferner ein Arm b, welcher direct nach oben weist und ein zweites

Stängchen, parallel mit der Zugstange, packt und mit dieser hin und her bewegt. Auf

letzterem sitzt ein Arm, ebenfalls nach oben gehend, und dieser faßt endlich die

eingedrehten Flantschen einer kleinen Messingbüchse, welche die Fortsetzung der Nabe

eines Messingscheibchens c bildet, auf dessen äußerem

Rande ein dünner Kautschukring aufgespannt ist. Das Scheibchen dreht sich mit der

Welle, auf der es sitzt, ist aber auf derselben mittelst einer Feder gehalten und

somit in horizontaler Richtung verschiebbar. Die Welle dreht sich auf zwei

Stahlspitzen, von welchen die eine – rechts in der Zeichnung – fest

ist, während die andere mittelst einer Feder immer nach einer Seite hin gedrückt

wird. Dieß geschieht, wie in Fig. 6 zu sehen, dadurch,

daß das Stahlschräubchen in einem seitlich verschiebbaren, supportartigen Schlitten

steht und der Zweck ist, die Metallscheibe bei c immer

gegen eine zweite Metallscheibe anzupressen, welche das Ende einer weiteren Welle

d bildet. Letztere, in festen Lagern laufend, trägt

am anderen Ende eine kleine Riemenscheibe, welche mit dem an dem großen Laufrad

angegossenen kleinen Riemenscheibchen in Verbindung steht. Zwischen den Lagern ist

in die Welle ein feines Gewinde eingeschnitten, das sich in einer mit einem längeren

Arme versehenen Mutter dreht. Das Ende dieses Arms ist zur Aufnahme eines Bleistifts

gespalten. Die Spitze des Bleistiftes wird bei der richtigen Bewegung des Apparates

sanft gegen eine gußeiserne Trommel gedrückt, über welche Papier gespannt ist,

ähnlich wie dieß bei Indicatoren der Fall ist. Auf der in festen Lagern laufenden

Welle der Trommel, deren Feststellung auf der Welle mittelst einer langen von der

Hand angezogenen oder aufgedrehten Mutter am besten aus dem Durchschnitt Figur 4 zu

ersehen ist, sitzt ein mit feinen Zähnen versehenes Wurmrädchen, welches ein

entsprechender Wurm auf der Welle c in Bewegung

setzt.

Die Wirkungsweise des Apparates ist nun leicht zu verfolgen. Um z.B. die Kraft welche

ein Pflug erfordert, zu indiciren, werden die Pferde bei m angeschirrt und

der Pflug an die Oese der Stange a angehängt. Das reine

Papier, gewöhnlich zuvor schon mit durch Versuche bestimmten, strahlenförmig von

einem Punkte auslaufenden Linien versehen, deren Neigung den verschiedenen

Spannungen im Zugseile entspricht, ist auf der Trommel befestigt, und das den

Bleistift haltende Hebelchen so gestellt, daß die Spitze desselben auf dem Punkte

ruht, von dem aus die verschiedenen Linien ausgehen. Ein bei n befindlicher kleiner Ausrückhebel setzt die Welle d außer Verbindung, so daß, wenn die Pferde zu ziehen anfangen, das große

Rad mit Riemen und Riemenscheiben ohne alle weitere Consequenzen herumgeht.

Der Zug bei a' preßt nun die Feder entsprechend zusammen

und zieht damit die Stange a, a' aus dem Gestellrahmen

heraus, bewegt also auch nothwendig Hebel und Stange b,

und zieht das Messingscheibchen c, welches zuvor die

Scheibe f in der Nähe ihres Centrums berührte, mehr der

Peripherie dieser Scheibe zu.

Angenommen, die Pferde ziehen nach einiger Zeit hübsch stetig und der Zug sey ein

nahezu constanter, wie er sich in gleichförmigem Boden ergeben wird, so rückt man

durch die Schraube bei n die Riemenscheibe ein. Das

große Laufrad setzt dann alsbald die Welle d in stetige

Bewegung und der Bleistift in Folge der Schraubenmutter die ihn führt, läuft mit

gleichförmiger, d.h. dem zurückgelegten Weg des Pfluges entsprechender

Geschwindigkeit über die Trommel weg. Diese aber ist nicht ruhig, sondern dreht

sich, durch Wurm- und Wurmrad und namentlich durch die beiden

aneinandergepreßten Scheiben f und e in Bewegung gesetzt. f

dreht sich stetig, c aber geht um so schneller, je mehr

die Scheibe in Folge des Widerstandes des Pfluges gegen die Peripherie von f gezogen wird. Bleibt der Zug constant, d.h. f während des Versuchs an der gleichen Stelle, so wird

nothwendig der Bleistift eine schräg über das Papier laufende gerade Linie

aufzeichnen. Aendert sich der Zug, so wird die relative Lage und damit die

Geschwindigkeit von e und somit auch von der Trommel

geändert, d.h. es wird sich die Richtung der Bleistiftlinie ändern. Ueberhaupt gibt

bei einer unregelmäßigen Kraftäußerung die Richtung der Tangente hiernach an jedem

Punkte der entstehenden krummen Linie die Größe des Zuges im entsprechenden

Augenblicke an und man erhält auf diese Weise ein vollständiges Bild der geleisteten

Arbeit.

Der beschriebene Apparat findet natürlich nur eine sehr beschränkte Anwendung und ist

speciell für landwirthschaftliche Untersuchungen von Bedeutung. Von viel größerem

praktischen Werth scheint uns eine Vorrichtung zu seyn, welche die Kraft

aufzeichnet, die durch einen beliebigen Riemen von der Transmission eines Fabrikbetriebes auf eine

einzelne Hülfs- oder Werkzeugmaschine übergetragen wird. In Spinnereien

werden derartige Fragen gewöhnlich in der Weise erörtert, daß die Dampfmaschine

gebraucht wird, und zwar sowohl zuerst beim vollen Fabrikbetrieb, als auch nachher

nach dem Aushängen der betreffenden Stühle etc. Die Kosten und Umständlichkeiten

sind dabei aber zu sehr in die Augen springend und gestatten deßhalb die Anwendung

des Verfahrens nur in ausnahmsweise Fällen. Ueberdieß machen mitlaufende oder

stehenbleibende Transmissionen die einzelnen Resultate zum mindesten unsicher.

Der zweite Dynamometer, welchen uns Bentall vorführt, und

der auf den gleichen Grundprincipien beruht wie sein ausgezeichnet arbeitender

landwirthschaftlicher Apparat, sucht diesem mehr rein technischen Bedürfnisse zu

entsprechen. Derselbe, Fig. 7, ist auf einem

hübschen gußeisernen tafelförmigen Gestell aufgebaut, auf welchem zunächst die Lager

der Hauptwelle a aufgeschraubt sind. Fliegend auf

derselben sitzen zwei Riemenscheiben, welche so in den Betriebsriemen der zu

untersuchenden Maschine eingeschaltet werden, daß die Kraft durch die Welle a geht, indem Scheibe b mit

der Transmission, Scheibe c mit der Maschine verbunden

wird. b ist in gewöhnlicher Weise auf die Welle a aufgekeilt. Die Scheibe c

läuft lose auf der Welle; ihre Nabe verlängert sich röhrenförmig, tritt durch das

Lager und hat auf der andern Seite desselben ein kleines conisches Rädchen

angegossen. Fest am äußersten Ende der Welle sitzt jedoch eine schmiedeeiserne

Traverse, deren beide Enden durch Spiralfedern mit entsprechenden Speichen des Rades

verbunden sind, so daß die Riemenscheibe mittelst des Armes und der Federn durch die

Welle a fortgezogen wird.

Das erwähnte conische Rädchen am Ende der Nabe von c

greift in ein zweites ein, welches auf einer kleinen, lose durch die Welle a gehenden Achse sitzt. Wo diese Achse aus der Welle

austritt, hat sie ein Hebelchen, das mittelst eines Gelenkstücks mit einer

messingenen Büchse in Verbindung steht. Diese Büchse ist auf einer Feder

verschiebbar und dreht sich somit mit der Welle. Auf dem dem Angriffspunkt des

Gelenkstückes entgegengesetzten Ende der Büchse greifen zwei hohe Flanschen das

drehbare Gleitstückchen im Ende eines Hebels an, welcher die hin und her gehende

Bewegung der Büchse durch die Drehung um einen festen Punkt einer zweiten, auf der

Welle d ebenfalls verschiebbar laufenden Büchse

mittheilt. Diese ist mit einem Scheibchen f

zusammengegossen, welches durch die ähnlich wie in Fig. 6 construirte

Lagerung der Welle d beständig gegen eine sich drehende

Scheibe g gepreßt wird. Ein Wurm auf der Welle d greift in ein Wurmrad und setzt die Achse in langsam

drehende Bewegung, welche die Trommel trägt, auf der das Papier zum Aufzeichnen der Kraftcurven

aufgespannt ist.

Um diesen ganzen Theil des Apparates in drehende Bewegung zu setzen, ist auf der

Welle a ein conisches Rad aufgekeilt, welches in ein

zweites auf einer Welle h sitzendes eingreift. Letztere

trägt lose ein kleines Stirnrädchen, dessen Nabe die eine Hälfte einer

Klauenkuppelung bildet, und welches direct die mit einem Zahnkranz versehene Scheibe

g dreht. Die Welle dieser Scheibe ist mit einem

feinen Gewinde versehen, das bei seiner Drehung den, einen Bleistift führenden Arm

in Bewegung setzt. Ein Wurm auf der Welle h greift in

ein Wurmrädchen, welches auf einer mit einem festen Zeiger versehenen Achse sitzt

und mit einer Theilung versehen ist, so daß der Zeiger die Umdrehungen der Welle a registrirt.

Die zweite Hälfte der Klauenkuppelung, welche die Scheibe g in Betrieb setzt und die sich natürlich durch eine Feder sammt der Welle

dreht auf der sie verschiebbar ist, wird durch eine mit einem breiten Fuß auf der

Tischplatte schleifenden Gabel verstellt. Auf einem ganz ähnlichen Fuß ist die Achse

des die Umdrehungen zählenden Wurmrades angebracht. In der Tischplatte befinden

sich, im ersten Falle parallel, im zweiten senkrecht zur Richtung der Welle h, Schlitze, durch welche flach angefeilte

Verlängerungen dieser Füße treten. Auf der untern Seite der Platte sind diese

Verlängerungen durch Gelenke gepackt und stehen mit einem Hebel i in Verbindung. Eine Bewegung dieses Hebels zieht im

gleichen Momente die Muffe der Kuppelung sowohl als das Zählrad außer Eingriff, und

dieß ist der wesentliche Zweck der kleinen Kurbel k (s.

Fig. 4

oder 5). Sie ist auf einem verticalen Wellchen aufgekeilt, an dessen unterem Ende,

den Hebel i berührend, eine excenterförmige Scheibe

sitzt, gegen welche der Hebel mittelst einer Feder gepreßt wird. Eine Drehung des

Handgriffs um 90° bewegt i und verschiebt damit

die Füße des Rades, und die Gabel für die Muffe rückt somit die sämmtlichen

Bewegungen genau im selben Augenblicke ein oder aus (s. Fig. 5).

Nachdem nun das Papier und der Bleistift an der Trommel und dem Arm befestigt sind,

der Riemen von der Transmission auf die Scheibe b,

derjenige von der Scheibe c auf die zu untersuchende

Maschine gebracht und diese eingerückt ist, werden sich natürlich die Federn, mit

welchen der Arm der Treibwelle und die Speichen der treibenden Scheibe

zusammenhängen, der Zugkraft entsprechend dehnen und sich damit die Scheibe gegen

die Welle, d.h. das an der Nabe der ersteren angegossene conische Rad gegen die

Achse, auf der das zweite Rad und der Hebel steckt, verdrehen. Hierdurch bewegt

sich, unter fortwährender Drehung des Ganzen, die Messingbüchse und damit das

Scheibchen f, und gelangt in eine der Spannung des Riemens

entsprechende Stellung. Dieß hat jedoch noch keine weitere Wirkung, da die Kuppelung

auf der Welle h ausgerückt bleibt bis die Maschine in

regelmäßigem Betrieb ist. Sobald dieß der Fall ist, wird mittelst des Hebels k der Mechanismus in Betrieb gesetzt. Das Wurmrädchen

fängt an im nämlichen Augenblicke die Umdrehungen zu zählen, in welchem die Scheibe

g zu rotiren beginnt und folglich der den Bleistift

haltende Arm denselben langsam über das Papier auf der Trommel wegführt. Diese

selbst wird langsam in eine drehende Bewegung gesetzt, deren Geschwindigkeit von dem

Berührungspunkt der Scheiben f und g abhängt, und welche selbst wieder ausschließlich von

der Verdrehung zwischen dem treibenden Arm und der getriebenen Welle c, also von der durch den Riemen gehenden Zugkraft,

bedingt ist.

Auf diese Weise wird, wie im Falle des erstbeschriebenen Dynamometers, eine gerade

Linie auf der Trommel verzeichnet, wenn die Zugkraft constant ist, deren Neigung

gegen die Mantellinien derselben die Größe des Zuges angibt. Ist die Kraftleistung

variabel, so mißt die Neigung der Tangente in jedem Punkte der entstehenden Curve

die geleistete Arbeit. Darin, daß die Apparate die Kraft in der Neigung einer

Tangente und nicht, wie z.B. bei den Dampfindicatoren, durch eine absolute Länge

ausdrücken, liegt vielleicht der einzige Nachtheil der hübsch construirten und

bequem anzuwendenden Apparate.Herr Ingenieur Max Eyth, welchem wir die

schätzbaren Berichte über die Locomobilen, Dampfpflüge etc. auf der Londoner

Industrie-Ausstellung verdanken, hat als Frucht seiner Mußestunden

ein historisch-romantisch es Gedicht – „Volkmar“ – veröffentlicht

(Leipzig, im Verlag von Friedr. Wilh. Grunow,

1863), über welches sich bereits namhafte Dichter höchst anerkennend

ausgesprochen haben; die Handlung desselben fällt in den Kaiserstreit

zwischen Ludwig dem Bayern und Friedrich dem Schönen, von Oesterreich (um

das Jahr 1322).A. d. Red.

Tafeln