| Titel: | Verbesserungen in der Fabrication von Würfelzucker, als Mitheilung patentirt für W. E. Newton in London. |

| Fundstelle: | Band 167, Jahrgang 1863, Nr. XL., S. 180 |

| Download: | XML |

XL.

Verbesserungen in der Fabrication von

Würfelzucker, als Mitheilung patentirt für W. E. Newton in

London.

Aus dem London Journal of

arts, October 1862, S. 203.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Newton's Verbesserungen in der Fabrication von

Würfelzucker.

Bei der Herstellung von würfelförmigem aus dem raffinirten oder sonstigen körnigen

Zucker hat man Schwierigkeiten dadurch gefunden, daß es theils an einer praktischen

Methode zur Bewirkung des Aneinanderhaftens der Zuckerkrystalle, theils an einer

guten Formmaschine zur Erzeugung der Würfel mit geringem Kraft- und

Handarbeits-Aufwand fehlte. Durch die vorliegende Erfindung (patentirt in

England am 30. December 1861) sollen diese beiden Schwierigkeiten beseitigt

werden.

Der erste Theil derselben besteht darin, daß die Zuckerkörner oder Krystalle vor

ihrem Eintritt in die Formmaschine oder während ihres Weges nach derselben, der

Wirkung des Dampfes ausgesetzt werden, wodurch ihre Oberflächen den erforderlichen

Grad von Wärme und Feuchtigkeit erlangen, um in den Würfeln später einander

hinreichend anzuhaften.

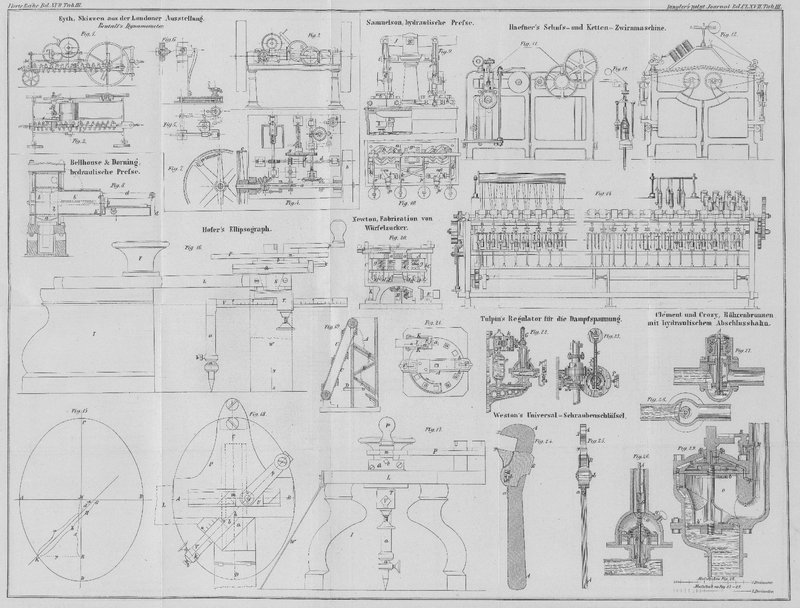

Fig. 19

stellt den Apparat im Aufriß dar. A ist ein aufrecht

stehendes Gefäß von viereckiger Gestalt mit einer darin angebrachten Reihe von in

entgegengesetzten Richtungen geneigten Scheidewänden B,

B. Der oben eingebrachte körnige Zucker fällt von einer Abtheilung auf die

andere und endlich aus der unteren Oeffnung heraus, um zu der Würfelmaschine

gebracht zu werden. Die Scheidewände selbst bestehen aus Sieben, deren Maschen

jedoch nicht so groß sind, daß Zuckerkrystalle hindurch fallen können.

C ist ein Elevator, welcher den Zucker auf die oberste

Scheidewand führt; D ist ein Rohr zum Einführen von

Dampf, welcher auf diese Weise die Zuckerkörner von allen Seiten umgibt, erwärmt und

anfeuchtet, so daß sie später innig und fest an einander haften.

Der zweite Theil der Erfindung betrifft die Maschine zur Herstellung der Würfel. Sie

besteht wesentlich aus einer endlosen oder continuirlichen Reihe von Formen mit Preß

- und Auslade-Kolben, welche mittelst Hebedaumen einzeln oder zu

mehreren der Reihe nach in Thätigkeit gesetzt werden, so daß, wenn man die Formen

regelmäßig mit Zucker beschickt, die festen Würfel continuirlich abgeliefert

werden.

Fig. 20 und

21

stellen diese Maschine im Aufriß und Grundriß dar.

A ist eine Drehscheibe mit den vertieften Formen a, a. Sie ist an der verticalen Welle B fest aufgezogen, welche von der horizontalen Welle E ihre Bewegung mittelst der conischen Räder D, D' empfängt. Die Formen sind viereckige Löcher in der

Scheibe, welche in einem Kreise um die Mittelwelle angebracht sind. Zu jeder Form

paßt ein Kolben oder Stempel, der von unten eintritt. Die Stangen dieser Kolben

gehen in Führungen oder Löchern einer Platte G, welche

an der Welle B mittelst Säulen g,

g oder an der Scheibe A, oder an beiden

befestigt seyn kann; sie haben Vorsprünge b, um sie am

Herausfallen aus den Formen oder auch nur am zu tiefen Herabgehen darin zu hindern.

Die unterhalb der Scheibe A die Kolben umgebenden Federn

c, c bewirken den Contact dieser Vorsprünge mit der Platte

G, wenn sie nicht durch den festen Daumen H in die Höhe gedrückt werden, welcher auf dem Gestell

der Maschine unterhalb der Platte G angebracht ist.

Nachdem die Kolben durch diesen Daumen in die Höhe bewegt worden, bringen die Federn

c sie wieder in die Ruhelage. Am untern Ende der

Kolbenstangen sind die Frictionsrollen d, d angebracht,

damit sie leichter über die Oberfläche des Daumens H

hingehen. Dieser ist so angeordnet, daß jeder Kolben gerade in dem Moment gehoben

wird, wo er unterhalb der festen Platte c' ankommt,

welche über die Scheibe A hinüberreicht und den oberen

Theil der Form bildet. Wenn der Kolben so hoch gehoben ist, daß seine Endfläche in

einer der Breite von a, a gleichen Entfernung von c' sich befindet, bleibt er eine kurze Zeit stehen, bis

er unter der Platte c' vorbei gegangen ist und wird dann

noch so viel gehoben, daß seine Endfläche in gleiche Ebene mit der Oberfläche von

A kommt. Bei der ersten Bewegung wird der Zucker zu

einem festen Würfel comprimirt und dieser bei der zweiten aus der Form gehoben. Da

es nothwendig ist, daß die Platte c' an der Stelle wo

die Formen darunter hinweggehen, eine möglichst glatte Fläche habe, so muß sie hier

mit Glas überzogen seyn, damit keine Zuckerkrystalle die Würfeloberfläche

unansehnlich machen können. Auch kann man diese Platte durch eine Walze

ersetzen.

Die Scheibe A dreht sich in der Richtung des Pfeils (Fig. 21) und

der Zucker wird den Formen in hinreichender Menge zugeführt, indem man ihn in einen

festen Trog I schüttet, welcher sich oberhalb der

Scheibe A befindet und dicht darauf schließt, so daß

diese den Boden des Troges bildet. Der untere Rand i des

Troges bildet eine Streichklinge, um den Zucker oberhalb der Formen wegzustreichen

und ihn in einer glatten Ebene mit der Oberfläche der Scheibe zu hinterlassen.

Nachdem der Zucker in den Formen zu Würfeln gepreßt worden und durch die Kolben

Hinausgetrieben ist, werden die Würfel auf den Endflächen der Kolben herumgeführt,

bis sie an dem festen Messer oder der geneigten Ebene aus Metall j anlangen, deren scharfe Kante die Oberfläche der

Scheibe berührt, so daß die Würfel darauf geschoben und auf einem endlosen Tuche J niedergelegt werden, welches sie nach einem passenden

Orte wegführt. Die Rolle l trägt dieses Tuch und läuft

auf zwei festen Trägern K, auf denen auch das Messer j ruht.

Tafeln