| Titel: | Waschmaschine für Erze und Reiniger für Flüssigkeiten, vom Civilingenieur Cadiat. |

| Fundstelle: | Band 167, Jahrgang 1863, Nr. LXII., S. 255 |

| Download: | XML |

LXII.

Waschmaschine für Erze und Reiniger für

Flüssigkeiten, vom Civilingenieur Cadiat.

Aus Armengaud's Génie industriel, November 1862, S. 260.

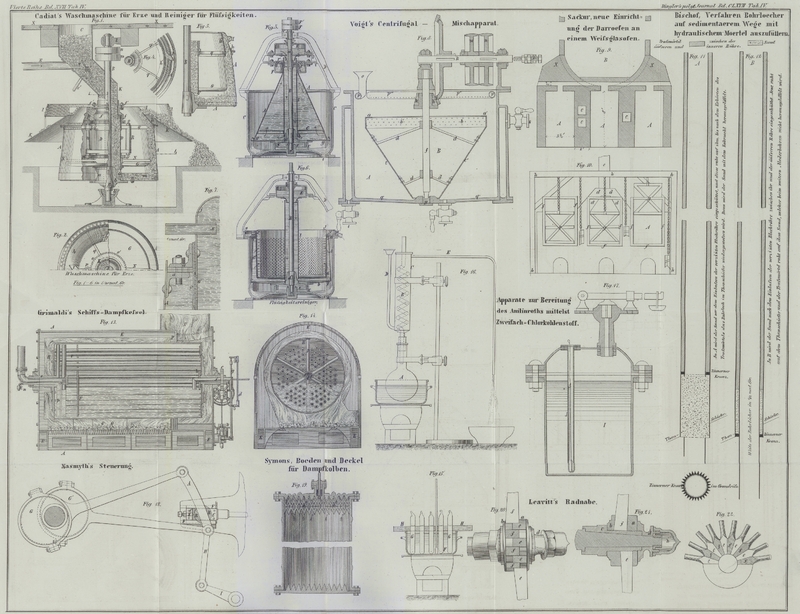

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Cadiat's Waschmaschine für Erze und Reiniger für

Flüssigkeiten.

1. Waschmaschine für Erze.

Der wichtige Proceß des Waschens der Erze und ihres Trennens von beigemengten fremden

Körpern ist seit einiger Zeit Gegenstand vielfacher Untersuchungen gewesen und

mehrere mehr oder weniger vollkommene Maschinen sind aus diesen hervorgegangen,

deren Wirkung hauptsächlich auf das verschiedene specifische Gewicht der zu

trennenden Theile basirt ist.

Cadiat hat kurz vor seinem Tode einen sehr sinnreichen

Apparat zu dem erwähnten Zweck construirt und bei demselben sowohl das Waschen unter

Umrühren, als auch das Ausschleudern in Anwendung gebracht.

Fig. 1 ist der

Aufriß der Wasch- und Setzmaschine für Erze, mit theilweise bloßgelegten

inneren Theilen; Fig. 2 ist der Durchschnitt derselben, halb nach der Linie 1–2 und

halb nach der Linie 3–4; Fig. 3 und 4 stellen im Grundriß und

Aufriß eine etwas veränderte Einrichtung der Waschmaschine dar.

A ist ein nach oben verjüngtes Gefäß aus Eisenblech,

welches mittelst des gußeisernen Muffes b an der

conischen Spitze der Verticalwelle B befestigt ist, die

ihre Bewegung mittelst der Scheiben m und n erhält.

Die Führung der Welle geschieht in der gewöhnlichen Weise durch die Stücke l und T'. Das Gefäß hat oben

einen nach innen geneigten Rand h mit den Mundstücken

I, durch welche das Wasser mit den leichteren

fortgerissenen Theilen Abfluß findet. Durch diesen Rand wird die Menge der auf

einmal vom Apparat aufzunehmenden Stoffe bestimmt. Von dem Boden des Arbeitslocales

geht der große Trichter C nach abwärts und endigt in

einer senkrechten, im Innern von A mündenden Röhre K. In dem Trichter befindet sich zur Regulirung des

Zuflusses der Gesteine etc. eine Klappe c, die von außen

mittelst des Griffes c' gestellt werden kann. Oberhalb

dieser Klappe mündet das Wasserrohr E ein, in welchem

der Zufluß aus einem oberen Behälter mittelst eines Hahnes bestimmt wird.

Der Mantel D bildet um die Mittelwelle einen mit dem

Gefäße sich drehenden

Canal, aus welchem die oben eintretenden Stoffe mittelst der vier weiten Oeffnungen

a in das Gefäß A geführt

werden, in welches sie unterhalb der horizontalen Scheidewand G eintreten.

Der Inhalt des Gefäßes oder der Trommel A ist durch den

Rand h begrenzt, dessen 2–4 Abflußmündungen I aus dem Grundriß Fig. 2 und 4 ersichtlich sind. Aus

diesen fließt das Wasser mit den leichteren Stoffen auf die geneigte Ebene K aus. Die Krümmung der Mündungen ist der

Drehungsrichtung der Trommel entgegengesetzt, damit das Auswerfen nicht zu rasch

geschieht und um die lebendige Kraft der Körper zu benutzen, so daß zur Bewegung des

Apparats weniger Kraft erforderlich ist. Zum Ueberfluß ist ein Kranz l noch oberhalb angebracht, um die zu heftig

fortgeschleuderten Theile aufzuhalten.

Am Grunde der Trommel befinden sich die Ventile m zum

Entleeren des Inhaltes. Sie öffnen sich von außen nach innen und bleiben während der

Bewegung der Trommel geschlossen, wobei der Verschluß durch die Centrifugalkraft

bewirkt wird. Zahl und Größe dieser Ventile richtet sich nach der abzulassenden

Masse.

Ein System von Hebeln mit Armen und Klingen N ist

oberhalb der Scheidewand G angebracht; es dreht sich um

den Cylinder D und soll die Trennung und Abführung der

Substanzen erleichtern, indem eine Bewegung in der, in Folge der Centrifugalkraft

gegen die Wandung gedrängten Masse hervorgebracht wird.

Dieser Doppelhebel erhält seine Bewegung mittelst einer aus den Zahnrädern o, o' und p, p' bestehenden

Differentialtransmission. Das Rad o' sitzt auf dem

Verbindungsstück der Klingen N fest und setzt sie in

Folge seiner von dem Getriebe p' erhaltenen Drehung in

Gang. Dieses Getriebe sitzt an der verticalen Welle n,

die an ihrem Ende das in das Zahnrad o eingreifende

Rädchen p trägt. Das Rad o

dreht sich frei um die Röhre D. Die Welle n wird von dem Arm q

getragen, welcher die Trommel stützt und an seiner anderen Seite mit dem

Gegengewicht R versehen ist. Die Nabe dieses Rades geht

mit Reibung über einen Muff f an dem Trichter; diese

Reibung kann mittelst der Klemmschrauben f' verstärkt

oder vermindert werden, wodurch dann die Bewegung des Rührhebels ebenfalls mehr oder

weniger verlangsamt und durch den Unterschied der Geschwindigkeit also das Rühren

hervorgebracht wird. Diese Geschwindigkeit ist in den einzelnen Fällen, je nach der

Beschaffenheit der zu behandelnden Stoffe, eine verschiedene.

Gang der Maschine. Der Gang der Maschine ist nach dem

Vorstehenden leicht verständlich. Es soll z.B. eine gewisse Menge zerkleinerter

Steinkohlen gewaschen, ausgehalten und von den Gesteinstheilen befreit werden, so läßt man das

Steinkohlengerölle durch C mit Wasser aus E eintreten. Wasser und Kohlen gelangen durch D in die Trommel A, unter

G vorbei und bilden einen Kranz an der

Trommelwand.

Die Wirkung der Centrifugalkraft auf die einzelnen Theile der Masse ist eine

verschiedene. Die schwersten Stücke, der Kies, das Gestein, die erdigen Theile etc.

schichten sich mit den leichteren, der Kohle und dem Wasser, je nach ihrer

Dichtigkeit, wozu die durch den Rührhebel bewirkte Bewegung noch beiträgt.

Der Austritt geschieht durch die Mundstücke I unter dem

gleichzeitigen Einfluß des steten Zuflusses durch den Trichter und bewirkt in der

ganzen Höhe der Trommel eine aufsteigende Bewegung, wobei die leichteren

Gemengtheile, die Kohle und das Wasser, nach dem Mittelpunkte getrieben werden und

zuerst in die Höhe gelangen, während die schwereren, die Kiese, Gesteine und Erden,

sich von der Mitte entfernen und unten verbleiben.

Es werden demnach zuerst die gewaschenen Kohlen und das Wasser ausgeworfen, und zwar

so lange, bis die übrigen Stoffe die Trommel anzufüllen anfangen. In diesem

Zeitpunkt muß die Bewegung so verlangsamt werden, daß sich die Ventile m durch die Spannung ihrer Federn (bei verminderter

Centrifugalkraft) öffnen und so lange offen bleiben, bis der ganze Inhalt durch die

noch übrige Centrifugalkraft entleert ist, worauf die Maschine ihren normalen Gang

wieder erhält, ohne eine andere Unterbrechung als diese kurzdauernde Verlangsamung

ihrer Bewegung erlitten zu haben.

In ähnlicher Weise wird die Maschine für andere Stoffe, wie Erze, angewandt, wobei

selbstverständlich das Princip dasselbe bleibt, aber die nutzbaren Theile je nach

dem Verhältniß ihrer Schwere oben oder unten, continuirlich oder mit Unterbrechung,

austreten.

Das Wasser kann auch aus einem tiefer stehenden Behälter genommen werden, wodurch die

auf dem Zapfen ruhende Last vermindert wird. Wenn die Maschine mit sehr großer

Geschwindigkeit – für den Fall sehr feiner Zertheilung der zu waschenden und

zu trennenden Substanzen – arbeiten soll, so wendet zweckmäßig die etwas

veränderte Einrichtung Fig. 3 und 4 an. Hier ist der Kranz

h' auf dem Querarm q

angesetzt und mit dem oberen, die Mündungen I führenden

Rande durch eine Flantsche bei h verbunden. Es bildet

sich hierdurch eine Art geschlossener Kammer, in welcher sich die erdigsten Theile

der zu waschenden Erze ansammeln. In dem so verengten Theile der Maschine erleiden

sie eine Reibung, in deren Folge die durch die Centrifugalkraft dahin geschleuderten

Substanzen sich nach

ihrer verschiedenen Dichtigkeit anordnen müssen.

2. Flüssigkeitsreiniger.

Nach demselben Principe des Abschleuderns hat Cadiat eine

Maschine zum Reinigen der Flüssigkeiten von den darin suspendirten fremden Körpern

construirt.

Die Reinigung erfolgt ohne jede Anwendung eines Filtrirstoffes, bloß durch die

Centrifugalkraft, kann aber auch in der oben beschriebenen Maschine unter

Zuhülfenahme filtrirender Stoffe ausgeführt werden. In diesem Falle ist die

Reinigungstrommel durch Zwischenwände in mehrere Abtheilungen getheilt, durch welche

die Flüssigkeit unter den Einfluß der Centrifugalkraft hindurch gehen muß. Die

Reinigung dieser Filtrirstoffe und die Entfernung der Unreinigkeiten geschieht

ununterbrochen durch dieselbe Kraft.

Fig. 5 stellt

einen Reiniger mit Zwischenwand ohne Filtrirstoff, Fig. 6 einen Apparat mit

cylindrischem Korb ohne Zwischenwand, dessen Wand aber mit Filtrirstoff überzogen

ist, dar; Fig.

7 zeigt die Einzelheiten der Verbindung zwischen dem beweglichen Gefäße

und dem Filtrirkorbe.

Reiniger mit Zwischenwand (Fig. 5). – Die

kegelförmige Trommel A besteht aus Kupfer oder

verzinntem Eisenblech; ihr Boden, ebenfalls von Blech, ist an die gußeiserne Platte

b festgenietet, welche an der mit den Treibrollen

F und F' versehenen

Mittelwelle B sitzt. Die Trommel ist von dem runden

Gefäße C umgeben, auf dessen Boden sich in der Mitte

eine Art Schale c befindet, in welche der Kranz am Boden

b der Trommel A

eingreift. Der äußere Rand dieses Kranzes ist gut abgedreht und paßt genau in die

Schale, worin er sich ohne Reibung drehen kann. Einige Rippen in diesem Kranze

vermehren die Zusammenziehung des Flüssigkeitsstreifens, welcher aus dieser

Umfassung auszutreten strebt und vermindern nach Möglichkeit den hier stattfindenden

Verlust.

In der Schale c ist außerdem die Pfanne s für den Stahlzapfen der Welle angebracht, welche oben

in gewöhnlicher Weise-ihre Führung hat.

Diese Anordnung soll den Zapfen der Wirkung der auf ihm ruhenden Last der Maschine

und der darin befindlichen Flüssigkeit entziehen. Die Dimensionen der Schale sind so

berechnet, daß die darin enthaltene Flüssigkeit unter der Trommel einen dem Gewicht

derselben gleichen Druck ausübt und folglich einen Theil der Reibung am Zapfen

aufhebt.

Eine cylindrische Röhre l mit Löchern h an ihrem unteren Ende umgibt die Welle, mit welcher

sie durch den Muff d und oben durch die Stütze o verbunden ist. Die Flüssigkeit fließt durch n zu und tritt zunächst in das feste Gefäß E.

Der obere Theil von A hat eine gewisse Anzahl mit

gekrümmten Röhren r versehener Löcher, durch welche das

Wasser in den Kranz F fließt, der durch die Träger i' an den gußeisernen Wangen D gehalten wird.

Der Boden der conischen Trommel A ist mit Löchern

versehen, welche durch kleine Ventile g geschlossen

sind, die sich bei eintretender Verlangsamung des Ganges mittelst Federn von selbst

öffnen. Die Röhre t an der äußeren Hülle der Maschine

dient zum Abfluß der Verunreinigungen. Endlich geht in einer gewissen Höhe die

Zwischenwand G durch die Trommel A; sie ist in der Mitte an die Röhre l, am

Rande an die Trommelwand befestigt. Diese Zwischenwand ist eine Metallplatte, welche

nur am Rande Löcher hat, damit die Flüssigkeit nach der Trommelwand gedrängt und

daselbst der stärksten Centrifugalkraft vor ihrem Austritt aus dem Apparat

unterworfen werde.

Die Löcher sind sehr klein und zahlreich; sie sind nicht ausgebohrt, sondern nur

durchgeschlagen, wie bei den gewöhnlichen Reibeisen, so daß sich jedes Loch in einem

kleinen vorstehenden Conus befindet und alle diese Vorsprünge nach unten gerichtet

sind. Die Löcherreihen sind von der Mitte nach dem Umfange gerichtet und lassen also

zwischen sich ebenso gerichtete hohle Linien, welche ebenso viele Wege für die

schlammigen Stoffe bilden, die darin unter dem Einfluß der Centrifugalkraft bis zur

Wandung des Reinigers hingleiten; dort werden sie durch die Neigung derselben

gezwungen nach abwärts zu gehen.

Die Zwischenwand G kann auch aus mehreren Metallscheiben

von verschiedener Gestalt und verschiedener Durchlöcherung, oder auch aus

Filz-, Wolle- oder ähnlichen Tafeln bestehen.

Gang der Maschine. Der Zufluß wird mittelst eines Hahnes

im Rohre n geregelt; das Wasser gelangt in den

verticalen Canal l und fließt bei h aus. Die Steigkraft der Flüssigkeit ist sehr gering, während sie im

unteren Theile befindlich ist, so daß sie lange Zeit der Einwirkung der

Centrifugalkraft ausgesetzt bleibt. Wenn diese Flüssigkeit ganz rein oder

gleichartig wäre, so würden ihre Theilchen durch die Centrifugalkraft alle gleichen

Einfluß erleiden und es könnte keine Veränderung ihrer gegenseitigen Lage

stattfinden, sondern sie würden sämmtlich gleichmäßig fortgeschleudert werden. Wenn

aber die Flüssigkeit feste Körper beigemengt enthält, so werden die schwereren

Theile mehr nach dem Umfang, die leichteren nach der Mitte gehen. Deßhalb steigt die

reinere Flüssigkeit in die Höhe und fließt bei r in die

Leitung F aus, während die Schlammtheile unter der

Einwirkung der Centrifugalkraft und der Zwischenwand G

an die äußere Wand des Bodens b gedrängt werden, und bei

Verlangsamung des Ganges der Trommel durch die sich dann selbst öffnenden Ventile

g ausfließen.

Es findet also durch die Maschine sowohl die Trennung der im Wasser suspendirten

Körper als auch ihre periodische Entfernung aus der Reinigungstrommel statt.

Cylindrischer Reiniger mit Filtrirstoff. – Die

Einrichtungen bei dieser Maschine zum Ein- und Austritt des Wassers u.s.w.

sind dieselben wie bei der vorhin beschriebenen, die Form der Reinigungstrommel ist

dagegen abgeändert. Die Zwischenwand ist durch einen schwach conischen Korb G' ersetzt, dessen Boden g

dicht, dessen eisenblecherne Wandung aber mit sehr vielen Löchern versehen ist; der

Boden ist mit dem Rohr l fest verbunden. Der obere Theil

jener Wand ist nach Innen gebogen, so daß der Rand j

(Fig. 6

und 7) die

aufsteigende Flüssigkeit bis zu einer gewissen Schichtdicke zurückhält; etwas unter

diesem Rande sind vier kleine Ansätze zum Ausfluß der Flüssigkeit angebracht. Etwas

weiter unten ist die Wand durch einen Rand a verstärkt

(Fig. 7),

wodurch eine Verbindung mit dem oberen Rande der cylindrischen Hülle A hergestellt wird.

Ueber die ganze Oberfläche des Korbes ist ein Metallsieb z (Fig.

7) gespannt, welches außerdem mit einigen Lagen Filz oder sonst einem

Filtrirstoff z' bedeckt ist.

Das Wasser tritt in gewöhnlicher Weise ein, füllt den Raum zwischen den beiden Böden

b und g, und steigt

zwischen den beiden Cylinderwänden bei G' in die Höhe,

um dann durch die filtrirenden Stoffe hindurch in das Innere des Korbes einzutreten.

Die Schlammtheile, welche hierbei an der äußeren Fläche zurückbleiben, werden dann

gegen die Wand des äußeren Cylinders A abgeschleudert

und fallen in Folge der schwachen Neigung dieser Wand abwärts, um von Zeit zu Zeit,

wie bei der vorigen Maschine, durch die Ventile abzufließen, nachdem der Gang der

Maschine ein langsamerer geworden ist.

Die gereinigte Flüssigkeit bildet an der inneren Wand des Korbes einen Kranz und

fließt durch die vier Ansätze x nach der Rinne y ab.

Diese Maschine ist also ein mechanisches, sich selbst continuirlich reinigendes

Filter. Sie bedarf ebenso wie die oben beschriebene keiner anderen Unterhaltung als

das gewöhnliche Schmieren. Mit einem solchen Apparat sollte man die Wasserleitungen

versehen, welche in den Städten die öffentlichen Brunnen speisen.

Tafeln