| Titel: | Verfahren, Bohrlöcher auf sedimentärem Wege mit hydraulischem Mörtel auszufüttern, um die in oberen Teufen zutretenden Wasser vollständig abzuschließen; von Dr. G. Bischof, Geh. Bergrath und Professor zu Bonn, und Dr. Carl Bischof bei Ehrenbreitstein. |

| Autor: | Gustav Bischof [GND], Carl Bischof [GND] |

| Fundstelle: | Band 167, Jahrgang 1863, Nr. LXVI., S. 272 |

| Download: | XML |

LXVI.

Verfahren, Bohrlöcher auf sedimentärem Wege mit

hydraulischem Mörtel auszufüttern, um die in oberen Teufen zutretenden Wasser

vollständig abzuschließen; von Dr. G. Bischof, Geh. Bergrath

und Professor zu Bonn, und Dr. Carl Bischof bei

Ehrenbreitstein.

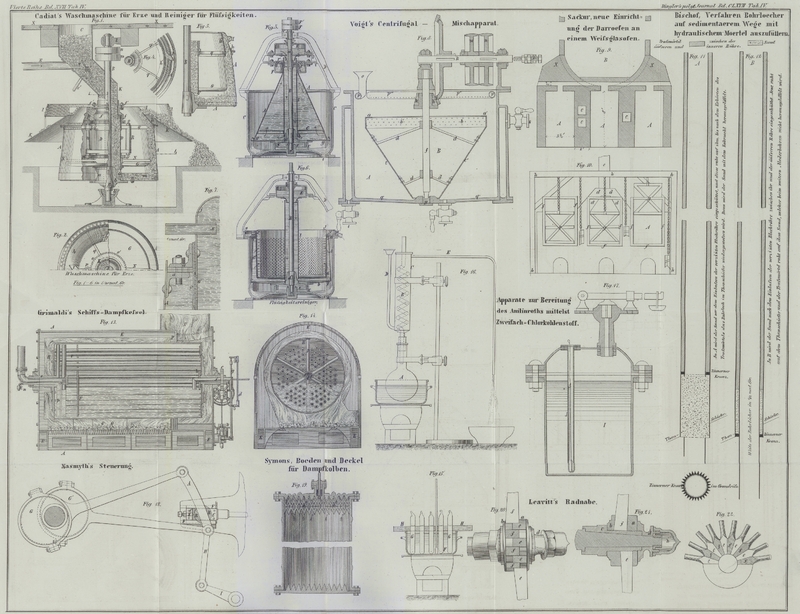

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Bischof, Verfahren Bohrlöcher mit hydraulischem Mörtel auszufüttern

um die in oberen Teufen zutretenden Wasser abzuschließen.

Der Oberbergrath Althans auf der Sayner Hütte scheint

zuerst auf den Gedanken gekommen zu seyn, Bohrlöcher, welche niedergetrieben werden,

um warme Quellen zu erbohren, mit hydraulischem Mörtel

(Traßmörtel) auszufüttern, und nach Erhärtung desselben ihn zu durchbohren, um den

Eintritt der in oberen Teufen vorhandenen Wasser zu verschließen. Er schrieb vor,

aus steifem Traßmörtel kleine Cylinder zu bilden, dieselben in das mit Wasser

erfüllte Bohrloch zu werfen und mittelst eines eisernen Stampfers von 600 Pfd.

Gewicht fest zu stampfen. Dieses Verfahren wurde in dem bei Ehrenbreitstein zur

Aufsuchung von warmen Quellen niedergestoßenen Bohrloche in Anwendung gebracht. Nach

mündlicher Mittheilung von Althans war diese Arbeit so

weit gelungen, daß beim Durchbohren des ausgetraßten Bohrloches erst, nach-

dem die Traßsohle durchstoßen worden, die Wasser wieder zum Aufsteigen kamen. Ob und

welche Schwierigkeiten sich bei diesem Durchbohren ergeben hatten, ließ sich nicht

ermitteln, da der Hauptmann von Kirn, welcher diese

Arbeit geleitet hatte, mittlerweile gestorben war.

Wir hatten Gelegenheit, dieses Verfahren bei einem, unter unserer Leitung

niedergestoßenen Bohrloche zu Beul im Ahrthal, um warme Quellen aufzusuchen, zu

prüfen. Dieses Bohrloch stand 33 Fuß im Ahrgerölle, und war bis zu dieser Tiefe mit

eisernen Röhren ausgefüttert; von da an stand es 47 Fuß tief im Thonschiefer-

und Grauwackengebirge. Obgleich das träge Thermometer von 26 Fuß bis zu 80 Fuß Tiefe

Temperaturen von 30° bis 33° R. nachwies, so konnte doch selbst durch

lange fortgesetztes Pumpen kein höherer Wärmegrad als 26° R. im ausgepumpten

Wasser erreicht werden, weil die aus dem Gerölle durch die Fugen und Mutterschrauben

der eisernen Röhren eindringenden Wasser die warmen Wasser aus der Tiefe erkälteten.

Nach den mittelst des trägen Thermometers ermittelten Temperaturen erschien es

zweckmäßig, das Bohrloch von oben bis zu 60 F. Tiefe und von 67 F. bis 74 F. Tiefe

zu vertrassen, und

in den übrigen Teufen die Wasserzuflüsse offen zu erhalten.

Nach vorhergegangenen Versuchen ergab sich, daß sich Sand am besten eignet, die

Wasserzuführungs-Canäle da offen zu erhalten, wo man es wünscht, indem

versuchsweise Traßmörtel, welcher auf eine, in einer eisernen Röhre eingeschlossene

Sandsäule gebracht und fest gestampft wurde, den Sand nur ungefähr 2 Zoll tief

cementirte. Diesem zufolge wurde in das Bohrloch eine 6 Fuß hohe Sandsäule, hierauf

eine 7 1/2 F. hohe Traßmörtelsäule, dann wieder eine 6 3/4 F. hohe Sandsäule und

zuletzt eine 60 F. hohe Traßmörtel-Säule eingeführt.

Vorher war aber durch andere Versuche ermittelt worden, ob der Traßmörtel überhaupt

so fest am Eisen adhärirt, daß eine Ablösung davon nicht zu befürchten ist. Deßhalb

wurden eiserne Röhren mit Traßmörtel gefüllt und derselbe gepreßt. Als diese Röhren

vier Wochen lang unter Nasser gestanden hatten, konnte die Traßmörtel-Säule

selbst nicht durch starte Hammerschläge und auch dann nicht zum Weichen gebracht

werden, als diese Säule in der Richtung der Achse durchbohrt worden war.

Beim Ausfüttern des Bohrloches mit Traßmörtel ergaben sich jedoch große

Schwierigkeiten, welche den Zweck gänzlich zu vereiteln drohten. Das Stampfen erwies

sich als zwecklos; denn der Traßmörtel wurde dadurch,

selbst wenn man ihn nur gelinde preßte, so sehr aufgerührt, daß die trübe Brühe hoch

in dem Bohrloche aufstieg, und daß der Stampfer, wenn man ihn auch nur kurze Zeit in

Ruhe ließ, durch den mittlerweile schon theilweise erhärteten und an ihm stark

adhärirenden Traßmörtel so fest eingekittet wurde, daß er mit Hebeln herausgezogen

werden mußte.

Dieses Aufrühren des Traßmörtels, welches erst in den oberen Teufen erkannt wurde,

vereitelte auch die Absicht, durch die eingeschüttete obere Sandsäule die

Wasserzuführungs-Canäle in dieser Teufe offen zu erhalten. Als nämlich der

Sand eingeschüttet wurde, war der unter demselben befindliche Traßmörtel noch

größtentheils in Suspension; der Sand riß daher die suspendirten Theile nieder und

wurde durch dieselben cementirt, wodurch die Wasserzuführungs-Canäle mehr

oder weniger verstopft wurden.

Um den Traßmörtel aus den eisernen Röhren concentrisch auszubohren, wurde eine 35 Fuß

lange eiserne Stange, welche aus drei an einander geschraubten Theilen bestand, in

den Mittelpunkt eines 6 Zoll hohen Cylinders von Trachytconglomerat, der den

Durchmesser des im festen Gesteine stehenden Bohrloches hatte, eingesetzt und

mittelst einer Schraubenmutter befestigt. Nachdem die aus dem Bohrloche

hervorragende Stange

concentrisch befestigt worden war, wurde das Bohrloch ausgetraßt. Diese Stange

diente als Leitung beim Ausbohren des Traßmörtels in den eisernen Röhren. Dieses

Bohren gieng anfangs recht gut von Statten; später brach aber der obere Theil der

eisernen Stange ab, wodurch das Fortbohren sehr erschwert wurde. Ungeachtet dieser

und anderer Schwierigkeiten gelang es dennoch, einen Traßmörtelring von 1 1/2 Zoll

Dicke zu bilden, der so vollkommen alle Fugen und Schrauben in dem Röhrensatze

verschloß, daß bis zum eingesetzten Trachytconglomerat-Cylinder nicht ein

Tropfen Wassers und ebenso wenig Kohlensäuregas in das Bohrloch drang.

Unglücklicher Weise war das Bohrloch da, wo es in den Thonschiefer übergieng, nicht

concentrisch angesetzt worden. Als daher das Bohren unterhalb des Röhrensatzes

fortgesetzt wurde, nahm der Löffelbohrer an einer Seite allen Traßmörtel weg, und

sogar Theile vom Thonschiefer. Dadurch öffnete sich in 36 Fuß Tiefe ein

Wasserzufluß-Canal: es trat Wasser und Kohlensäuregas mit zischendem

Geräusche in das Bohrloch. Dieser Canal konnte jedoch nur eine Haarspalte gewesen

seyn; denn das eingetretene Wasser stieg in der Stunde nur 0,4 Fuß hoch im Bohrloche

an.

Diese Stelle wurde abermals ausgetraßt und nach dem Erhärten des Mörtels durchbohrt;

als man jedoch wieder bis zu 36 Fuß Tiefe gekommen war, trat abermals Wasser und

Kohlensäure in das Bohrloch. Wir sahen nun ein, daß weitere Versuche, diese

Haarspalte zu verschließen, vergebens gewesen seyn würden. Um so weniger konnte

darauf Bedacht genommen werden, da das eingedrungene Wasser eine Temperatur von

30°,5 R. hatte, mithin der höchsten durch das träge Thermometer ermittelten

Temperatur nahe kam.

Bis zu einer Tiefe von 53 Fuß 7 Zoll hatten sich die Wasserzuflüsse nicht vermehrt.

Von da an nahmen sie etwas zu; sie betrugen jedoch nur 1/22 Kubikfuß in der Stunde.

Es waren daher noch einige Haarspalten entblößt worden, wie sich auch daraus ergab,

daß das Bohrmehl Thonschiefer- und Grauwacken-Splitter heraufbrachte.

Erst nachdem man mit dem Bohren ungefähr 2 1/2 Fuß tief in die obere Sandschicht

gekommen war, mehrten sich die Wasserzuflüsse etwas; eine bedeutende Zunahme fand

aber so lange nicht statt, als das Bohrloch in der oberen Sandsäule stand. Dieß und

das ausgelöffelte, größtentheils aus cementirtem Sande bestandene Bohrmehl lieferte

den Beweis, daß die obere Sandsäule durch die suspendirten Traßmörteltheile fast

ganz cementirt worden war. Erst als die untere Mörtelsäule durchbohrt worden und man auf die untere

Sandsäule gekommen war, stiegen die Wasser in reichlicher Menge mit einer Temperatur

von 32° R. auf.

Aus der Beschreibung dieser Bohrarbeiten ergibt sich, daß das Ausfüttern eines

Bohrloches mit Traßmörtel und das nachherige Ausbohren desselben mit vielen Schwierigkeiten verknüpft und sehr langwierig ist.

Es waren zu diesem Bohren bis zu einer Tiefe von 62 F. nicht weniger als 24

Arbeitstage erforderlich, und dennoch wurde der Zweck, ein vollkommen wasserdichtes

Bohrloch zu erhalten, nicht erreicht. Im vorliegenden Falle war dieß zwar von keiner

Bedeutung: in anderen Fällen, wo die Zuflüsse kalten

Wassers tief hinabreichen, kann aber der Zweck, diese von den warmen Wassern aus der

Tiefe zu sondern, gänzlich vereitelt werden.

Der oben erwähnte Umstand, daß durch das Stampfen der Traßmörtel aufgerührt wurde,

gab Anlaß zu folgenden Versuchen. Nachdem während eines Vormittags ununterbrochen

fort Traßmörtel in das Bohrloch geworfen und gestampft worden war, wurde diese

Arbeit Nachmittags unterbrochen, um den Absatz der suspendirten Theile zu erwirken.

Am Abend wurde die Tiefe bis zur Traßmörtel-Säule gemessen. Am anderen Morgen

hatte sich diese Tiefe etwas vermindert; die suspendirten Theile hatten sich daher

während der Nacht noch abgesetzt. Nun wurde unter fortgesetztem Stampfen so viel

Traßmörtel eingetragen, daß derselbe, wenn er nicht aufgerührt worden wäre, das

Bohrloch um ungefähr 8 F. hätte erhöhen müssen. Gleichwohl hatte sich die Tiefe des

Bohrloches nicht vermindert; die ganze Menge des eingetragenen Traßmörtels war

demnach durch das Stampfen aufgerührt worden, und hatte sich erst, als nicht mehr

gestampft wurde, abgesetzt. Beim nachherigen Ausbohren ergab sich aber, daß der

Mörtel an dieser Stelle eben so hart geworden war, wie an anderen Stellen, wo er mit

dem Stampfer nur gelinde gepreßt wurde.

Diese Erfahrungen führten zu einem ganz anderen Princip des Austrassens der

Bohrlöcher, welches wir zur öffentlichen Kenntniß und zur Benutzung in ähnlichen

Fällen bringen.

Nachdem man nämlich in unter Wasser gestellte hölzerne Röhren eine dünne

Traßmörtelbrühe hatte so lange fließen lassen, als noch Mörtel niederfiel, war

derselbe nach vier Wochen steinhart und von dichtem, feinem und homogenem

Korn, fast wie Marmor geworden. Derselbe Erfolg ergab sich, als in eine

hölzerne Röhre eine verzinnte Blechröhre concentrisch gestellt und der Zwischenraum

mit Traßmörtel- brühe sedimentirt wurde: die Blechröhre war so fest

eingekittet, daß sie selbst nicht durch harte Hammerschläge auch nur zum Weichen

gebracht werden konnte.

Nach dem Zerschlagen der hölzernen Röhre zeigte sich der Traßmörtel in Berührung mit

der Blechröhre wie polirt, und wie innig er sich an dieselbe angelegt hatte, ergab

sich daraus, daß in ihm ein genauer Abdruck der Naht der Röhre zu sehen war.

Von wesentlichem Einflusse ist es, daß der Traßmörtel nach

einem richtigen Verhältnisse seiner Gemengtheile mit besonderer Rücksicht für den

besondern Zweck dargestellt wird. Um dieses zu finden, wurde eine große Zahl von

Traßmörtel-Proben nach sehr abweichenden Mengungs-Verhältnissen

bereitet, und diese Proben zur Erhärtung unter Wasser gebracht. Die Zeit und der

Grad der Erhärtung dienten als Maaßstab. Da der Mörtel zur Ausfütterung von Röhren

dienen sollte, durch welche warme und an Kohlensäure sehr

reiche Wasser aufstiegen, so war Bedacht zu nehmen, daß die Menge der

Kalkerde so viel wie möglich vermindert und deßhalb ihre

Auflösung durch die Kohlensäure beschränkt wurde. Allen diesen Anforderungen entsprach am besten das Verhältniß auf 1 Maaß

Kalkbrei 2 1/2 Maaß gemahlener Traß; denn ein solcher Mörtel wurde innerhalb vier

Wochen ganz steinhart, während Mörtel nach anderen Verhältnissen zusammengesetzt

selbst nicht in längeren Zeiten so hart wie jener wurde.

In jenem Verhältnisse wurden die Gemengtheile unter Zusatz von Wasser innigst mit

einander gemengt und geschlagen, bis der Mörtel eine steife, wie Gallerte zitternde

Masse bildete. Diese Masse ließ man mehrere Stunden lang, selbst über Nacht, liegen,

damit die Bildung von Silicaten gehörig von statten gehen konnte. Wird der

Traßmörtel zur Ausfütterung auf sedimentärem Wege angewendet, so muß der Traß sehr fein gemahlen und gesiebt werden; denn enthält er

grobe Körner, so setzen sich dieselben früher als die feinen Theile ab, und es

bilden sich ungleichartige Schichten, welche theils überschüssigen Kalk, theils

überschüssigen Traß enthalten, und wodurch undichte Massen entstehen.

Da sich das Volumen des Traßmörtels beim Erhärten, in Folge aufgenommenen

Hydratwassers erweitert, so wird dadurch das feste Anschließen desselben an die

Wände der Röhren, sowie seine Verdichtung sehr begünstigt; daher denn auch die oben

bemerkte so starke Adhäsion des Mörtels an die inneren Wände der

Eisenblechröhren.

Nach dem günstigen Erfolge aller dieser Versuche wurden zwei Bohrlöcher so tief, als

sie durch das aufgeschwemmte Gebirge gehen, mit Traßmörtel auf sedimentärem Wege

ausgefüttert.

In das erste, welches bis zu einer Tiefe von 34 Fuß niedergestoßen war, wurde Sand

geschüttet, bis derselbe 1 1/2 Fuß hoch in die 8 Zoll weite Eisenblechröhre, womit

das Bohrloch bis zum Thonschiefergebirge ausgefüttert war, ragte. Hierauf wurde eine aus drei

Theilen bestehende 6 Zoll weite Röhre von verzinntem Eisenblech von 31 1/2 Fuß Höhe

eingesenkt. Damit sie concentrisch in jene Eisenblechröhre zu stehen kam, wurde an

ihrem unteren Ende ein Kranz von Zinn, der nahe den Durchmesser der Eisenblechröhre

hatte, angelöthet. Dieser Kranz war ausgezackt, damit man beim Einsenken der Röhre

irgend einem Hindernisse in der Eisenblechröhre, etwa einer vorstehenden Schraube,

durch Drehung jener Röhre leicht ausweichen konnte. Die untere Oeffnung der inneren

Röhre war durch einen eingekitteten Gyps-Pfropf wasserdicht verschlossen.

– Fig.

11, A, versinnlicht die ganze Einrichtung.

Das Niedersenken geschah durch allmähliches Eingießen von Wasser in die im Bohrloche

schwimmende innere Röhre; man hatte es daher in seiner Gewalt, sie langsam und ohne

alle Beschädigung zum Niedersenken zu bringen. Als das erste Drittel der Röhre

eingesenkt war, wurde es fest geklemmt, das zweite Drittel senkrecht angelöthet und

durch eingegossenes Wasser abermals niedergesenkt u.s.w. Während dieses Eingießens

wurde die Röhre von Zeit zu Zeit festgeklemmt, um den Wasserstand in derselben

mehrere Fuß über den äußeren im Bohrloche erhöhen und auf diese Weise prüfen zu

können, ob nicht irgend eine undichte Stelle in der Löthung sich zeigte.

Nachdem das untere Ende der ganzen Röhre auf die eingeschüttete Sandlage gekommen

war, wurde sie oben concentrisch befestigt, und Traßmörtel im breiartigen Zustande

durch einen laugen Trichter in den Zwischenraum zwischen der äußeren und inneren

Röhre gegossen. Der Brei verdünnte sich durch das Wasser im Bohrloche, und die

Theilchen des suspendirten Mörtels setzten sich allmählich ab. Dieses Eingießen

wurde so lange fortgesetzt, bis die trübe Brühe überfloß. Sobald sich das Wasser

geklärt hatte, wurde mit dem Eingießen fortgefahren. Zweckmäßig ist es, die

Nachtzeit zum Absetzen des Mörtels zu benutzen, und den anderen Morgen abermals

einzugießen, bis wieder trübe Brühe überfließt. Dazu waren drei Tage

erforderlich.

Nachdem der Traßmörtel innerhalb vier Wochen vollkommen

erhärtet war, wurde das Wasser in der inneren Röhre ausgeschöpft, um sich zu

versichern, ob der Mörtel in der ganzen Tiefe einen vollständig dichten Abschluß

gebildet hatte. Da die Röhre gänzlich ausgeschöpft werden konnte, ohne daß neues

Wasser zutrat, so hatte man diese Sicherheit erlangt. Als hierauf der

Gyps-Pfropf mit dem Bohrer durchstoßen wurde, stieg das warme Wasser in der

inneren Röhre auf. Der eingeschüttete Sand wurde endlich mit dem Löffelbohrer

herausgeschafft, und das Bohrloch mit einem kleineren Bohrer noch bis zu einer Tiefe

von 57 Fuß niedergetrieben.

Das Einsetzen der verzinnten Blechröhre und das Eingießen des Traßmörtels nahm lange nicht so viel Zeit in Anspruch, als das Austrassen

des oben genannten Bohrloches mit dem Stampfer; die ganze Zeit des mühsamen

Ausbohrens der Vertrassung wurde daher erspart.

Wie so gänzlich die kalten Wasser im Ahrgerölle abgedämmt

worden waren, geht auch daraus hervor, daß die Temperatur des ausfließenden Wassers

vor der Ausfütterung mit Traßmörtel 23°,3, nach derselben aber 30° R.

war.

Die Ausfütterung mit Traßmörtel wurde deßhalb nicht bis in das Thonschiefergebirge

hinein fortgesetzt, weil es zweckmäßiger schien, durch das mögliche Eindringen von

kälterem Wasser durch die Fugen der äußeren Blechröhre lieber einige Zehntel Grade

an Wärme zu verlieren, als sich der Gefahr auszusetzen, daß der Traßmörtel

vielleicht in Spalten und Klüfte im Gesteine hätte dringen und

Wasserzuführungs-Canäle verstopfen können. Da, wie schon bemerkt, der

Traßmörtel den Sand nur bis zu einer Tiefe von ungefähr 2 Zoll cementirt, so wurde

ein solches Verstopfen dadurch beseitigt, daß man den Sand 1 1/2 Fuß hoch in die

äußere Röhre ansteigen ließ.

Wie lange eine aus dem stärksten verzinnten Eisenblech angefertigte Röhre, durch

welche warmes kohlensaures Wasser fließt, aushalten mag, darüber liegen keine

Erfahrungen vor. Sollten aber auch diese Röhren in kürzerer oder längerer Zeit durch

Oxydation zerstört werden, so bleibt stets der Traßmörtelring übrig, der, da die

Erhärtung unter Wasser immer fortschreitet, zu einer Steinmasse wird, welche

denselben Widerstand wie ein ähnliches natürliches Gestein leistet.

Mit demselben glücklichen Erfolge wurde auch das dritte Bohrloch zu gleicher Tiefe

und auf dieselbe Weise ausgetraßt, und hierauf das Bohren mit einem kleineren Bohrer

bis zu einer Tiefe von 72 Fuß fortgesetzt. Daß auch in diesem Bohrloche die kälteren

Wasser im Ahrgerölle gänzlich abgeschlossen wurden,

ergibt sich daraus, daß die Temperatur des nach dem Austrassen ausfließenden Wassers

auf 32° R. gestiegen war, eine Temperatur wie sie auch durch das träge

Thermometer ermittelt worden war.

Schließlich noch folgende Bemerkungen. Tritt der Fall ein, daß man sich zum

Ausfüttern eines Bohrloches mit Traßmörtel erst entschließt, nachdem dasselbe schon

bis zu einer gewissen Tiefe niedergestoßen worden war, so bleibt nichts anderes

übrig, als es bis zu derjenigen Teufe, bis zu welcher es ausgetraßt werden soll, mit

Sand zu füllen und nach der Erhärtung des Mörtels denselben wieder herauszubohren.

Der Gedanke, durch Einkeilen eines festen Steins der inneren Röhre und dem Mörtel

einen Stützpunkt zu

gewähren, ist zu verwerfen, da sich möglicher Weise an der Stelle wo dieser Stein

eingesetzt würde, eine Spalte oder Schichtungsfläche hinabziehen könnte, durch

welche die Mörtelbrühe bis zu bedeutender Tiefe fließen und diese

Wasserzuführungs-Canäle verstopfen würde.

Ist man dagegen schon vor dem Niederstoßen eines Bohrloches entschlossen, dasselbe

bis zu einer gewissen Tiefe auszutrassen, so hat man das Bohrloch in solcher Weite

anzusetzen, daß, nach Abzug der festgestellten Dicke des Traßmörtelrings derjenige

Durchmesser übrig bleibt, den man für das ganze Bohrloch wünscht. In diesem Falle

kommt die innere Blechröhre auf die Sohle zu sitzen, bis zu welcher die Vertrassung

reichen soll (Fig.

12, B), und nach dem Erhärten derselben wird

das Bohren mit dem kleineren Bohrer fortgesetzt. Es ist klar, daß auf diese Weise

der Ruhepunkt für die Blechröhre und für die Vertrassung am meisten gesichert ist.

Da jedoch nach den oben mitgetheilten Erfahrungen der Traßmörtel-Ring mit der

äußeren und inneren Röhre ein fest verbundenes Continuum bildet und er überdieß

durch die vielen Schrauben und Nietnägel in der äußeren Röhre festgehalten wird, so

gewährt auch der im Bohrloche gleichsam schwebende Ring eine genügende Sicherheit.

Unter anderen Umständen, z.B. wenn die Vertrassung bis in das feste Gebirge

fortgesetzt werden muß, ist es durchaus nöthig, daß die äußere Blechröhre eben so

weit reicht; denn nur dann, wenn die Vertrassung in der Röhre endigt, ist man

sicher, daß die Traßmörtelbrühe nicht seitwärts in Spalten oder Schichtungsflächen

dringen und dieselben verstopfen kann.

Tafeln