| Titel: | Neue Darstellung der fetten Copalfirnisse; von H. Violette in Lille. |

| Fundstelle: | Band 167, Jahrgang 1863, Nr. XCVII., S. 371 |

| Download: | XML |

XCVII.

Neue Darstellung der fetten Copalfirnisse; von H.

Violette in Lille.Ein Auszug dieser Abhandlung wurde bereits S. 70 in diesem Bande des polytechn. Journals mitgetheilt.

Aus dem Bulletin de la

Société d'Encouragement, November 1862, S. 643.

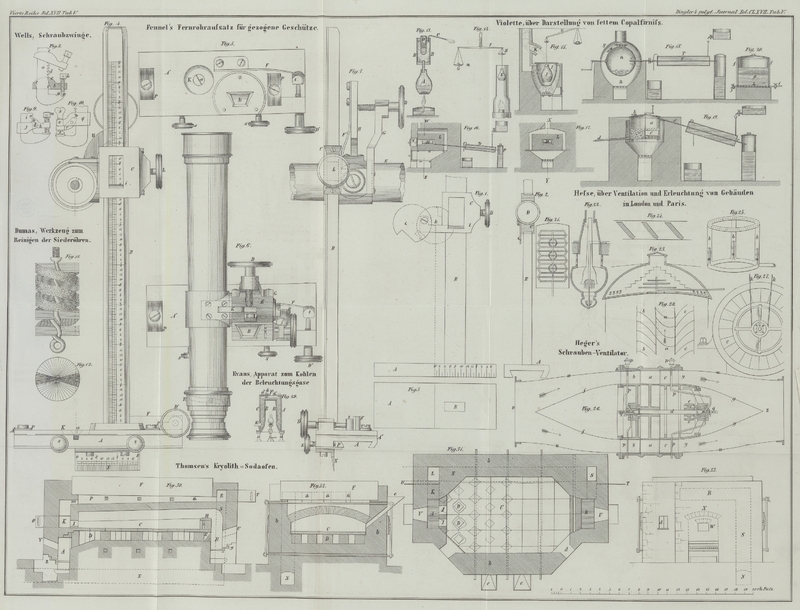

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Violette's Darstellung der fetten Copalfirnisse.

Die Firnißfabrication ist jetzt noch eine handwerksmäßige Kunst und keine

Wissenschaft; der Verf. beabsichtigt daher die unsicheren Verfahrungsweisen der

Praxis durch bestimmte Vorschriften zu ersetzen, welche den Erfolg sicherstellen und

die Benachtheiligung der Gesundheit bei dieser Fabrication verhüten. Der Hauptzweck

der betreffenden Untersuchungen des Verfassers ist die Herstellung des fetten

Copalfirnisses, wozu man die beiden Varietäten des Copals, den harten und den halbharten

anwendetDer harte Copal kommt aus Calcutta oder Bombay; ersterer ist der

vorzüglichere. Der halbharte Copal ist afrikanischen Ursprungs. Die dritte Varietät, den weichen Copal, wendet

man, seiner geringeren Widerstandsfähigkeit wegen, nur zu medicinischen Zwecken

an.

Trotz der ahlreichen Versuche von Seite der Chemiker und Praktiker kennt man kein

directes Lösungsmittel für den halbharten und den harten Copal. Man muß ihn, bevor

er in dem Gemisch von Oel und Terpenthinöl löslich wird, welches man in der

Firnißfabrication anwendet, durch die Hitze zersetzen. In der Regel aber wendet man

diese Hitze ohne bestimmte Regel an und benachtheiligt dadurch das Harz häufig. Der

Verf. hat sich daher bemüht die Wärmegrade genau festzustellen, bei welchen der

Copal so zersetzt wird, daß er in dem Lösungsmittel löslich wird, ohne jedoch seine

Farbe und seine sonstigen ursprünglichen Eigenschaften mehr als nothwendig zu

verändern. Er fand folgende Zahlen:

Schmelzung.

Destillation.

Harter Copal

340°C.

360°C.

Halbharter Copal

180°C.

230°C.

Diese thermometrischen Grenzen sind in Folge der Verschiedenheiten der Handelswaare

nicht als unveränderlich oder absolut zu betrachten, sondern nur als

durchschnittliche Mittelzahlen für die Praxis, und entsprechen der allergeringsten

Aenderung in der Farbe des Copals.

Die in Rede stehenden Copale lösen sich, nach dem bloßen Schmelzen, weder in der

Kälte noch in der Wärme im Terpenthinöl auf; diese Löslichkeit hängt vielmehr von

einem gewissen Zersetzungsgrade ab, wie sich aus den Versuchen ergibt, welche in

nachstehender Tabelle zusammengestellt sind. Der zu diesen Versuchen angewandte

Apparat bestand aus einer kleinen gläsernen Retorte für den zu schmelzenden Copal

(aus Calcutta); sie tauchte in ein Zinnbad von ungefähr 360°C. und war mit

einer kleinen Kühlvorrichtung verbunden, worin die entwickelten Dämpfe sich als eine

klare gelbliche Flüssigkeit (Copalöl) condensirten.

Textabbildung Bd. 167, S. 373

Nr. des Versuchs; Gewicht des

Copals; vor der Destillation; nach der Destillation; Verlust in Procenten des

Copals; Menge des condensirten Oels; Löslichkeit des destillirten Copals in

Terpenthinöl; Gramme; Unlöslich; Deßgl.; Etwas löslich.; Leichter löslich.; Sehr

löslich.

Alle diese Copale sind wenig gefärbt, die ersteren sehr wenig, die letzteren, längere

Zeit erhitzten, mehr.

Um die Löslichkeit im Terpenthinöl zu bestimmen, wurde eine Reihe von Versuchen unter

Anwendung des in Fig. 13 dargestellten Apparates ausgeführt. Dieser besteht aus der

Glasflasche A mit Wasser und etwas Schrot; eine

untergesetzte Lampe erhitzt das Wasser zum Kochen; der Dampf tritt in das durch zwei

Korke verschlossene Glasrohr B, in welches die kleinere

Röhre D und das Dampfabzugsrohr C eingesetzt sind. In D befindet sich das

Gemisch von Lein- und Terpenthinöl, so wie ein kleines Sieb zur Aufnahme der

bestimmten Menge Copal, welcher also ebenso wie das Lösungsmittel einer constanten

Temperatur von 100°C. ausgesetzt wird.

Die halbharten Copale verhalten sich ebenso wie die harten und die

Lösichkeitsbedingungen sind ungefähr dieselben.

Nach obiger Tabelle kann man annehmen, daß die Copale in dem erwähnten Gemische erst

dann löslich werden, wenn sie 20 bis 25 Proc. ihres Gewichtes durch die Destillation

verloren haben. Ueber 25 Proc. hinaus werden sie immer löslicher, aber auch immer

dunkler und liefern deniger Ausbeute an Firniß, wegen des vorherigen größeren

Verlustes. Die geringste Färbung entspricht dem niedrigsten erforderlichen

Temperaturgrad, nämlich etwa 360°C. Hieraus folgt die Nothwendigkeit de

Erhitzung der Copale auf diesen Punkt und eines Verlustes von 25 Proc. ihres

Gewichtes.

Irdessen ist zu erwähnen, daß Copal, welcher 10 Proc. seines Gewichtes durch

Destillation verloren hat und weder in gewöhnlichem, noch in sorgfältig durch Mischung mit

hygroskopischen Substanzen entwässertem, noch auch in wiederholt rectificirtem

Terpenthinöl löslich ist, sich sehr leicht in solchem Terpenthinöl auflöst, welches

durch längere Einwirkung von Luft und Licht verdickt ist. Wenn man also diese noch

unerklärte Erscheinung durch irgend ein rascher wirkendes Mittel hervorbringen

könnte, welches leicht anwendbar und nicht zu theuer wäre, so würde man dadurch die

Firnißfabrication erheblich fördern.

Neue Methode für die Darstellung des fetten Firnisses.

– Damit man sich die Nachtheile vergegenwärtigen kann, welche dieses neue

Verfahren vermeidet, beschreibt der Verf. das ältere. Bei

demselben werden angewandt:

Harter oder halbharter Copal

3

Kil.

Terpenthinöl

4–5

„

Leinöl

1,50

„

Der Copal wird über freiem Feuer in einem kupfernen Kolben geschmolzen, dann das Oel

und nach gehöriger Vermischung das Terpenthinöl vorsichtig zugesetzt. Dabei sind

besondere Vorsichtsmaßregeln und lange Erfahrung nothwendig; der Erfolg ist auch

nicht selten unbefriedgend. Von den zahlreichen Unannehmlichkeiten sind zu erwähnen:

de Ströme dicken und scharfen Dampfes, welche die Luft verpesten, die großen

Verluste an verdampfendem Terpenthinöl (da dieses in eine siedende Mischung gegossen

wird) und die Feuersgefahr.

Das neue Verfahren, welches in rationeller Weise an Stelle

der alten Praxis treten soll, besteht darin, daß man 1) den Copal bei 360°C.

schmilzt und ihn 20–25 Proc. seines Gewichtes verlieren läßt, und 2) ihn nach

der Schmelzung in einem passenden Gemisch von Leinöl und Terpenthinöl bei

100°C. auflöst.Man löst bei 100°C. auf, um die Operation zu beschleunigen; die Lösung

geht aber auch in der Kälte leicht von statten.

Die Schmelzung des Copals bei genau 360°C. ist eine sehr schwierige Operation.

Im Kleinen und im chemischen Laboratorium ist sie aber licht ausführbar und der

Verf. beschreibt daher zunächst das Verfahren hiebei, wozu er sich des Apparates

Fig. 14

bediente.

E ist ein kleiner Glaskolben, in welchen man 1 Grm.

gepulverten harten Copal bringt, und den man an der einen Seite der Waage F aufhängt, um ihn dann durch die Tara G ins Gleichgewicht zu bringen. Letzteres stört man dann

wieder durch das Gewicht von 0,25 Grm. in der Schale H;

hierauf senkt man den Kolben frei in den Cylinder einer passend regulirten Lampe. Der

Copal schmilzt, destillirt und stößt Dämpfe aus; nach und nach steigt er in die

Höhe, und wenn die Waage im Gleichgewicht steht, hat er ein Viertel seines Gewichtes

verloren. Er ist dann vollkommen löslich und gibt, nach dem Eingießen von 2

Kubikcentimeter Terpenthinöl und 1 Kubikcent. Leinöl in den Kolben, einen

vorzüglichen Firniß.

Um die Versuche in größerem Maaßstabe auszuführen, kann man sich des Apparates Fig. 15

bedienen.

I ist ein irdener Schmelztiegel von 2 Decimeter

Durchmesser und 3 Decim. Höhe; man erhitzt ihn in einer gewöhnlichen Feuerung bis

zum dunkeln Rothglühen, so daß hineingeworfene Zinkkörner schmelzen, Antimon aber

nicht schmilzt.

J ist ein Glaskolben mit flachem Boden, welcher 300

Gramme gepulverten harten Copal enthält und, wie bei dem vorhin beschriebenen

Versuche, an einer Waage aufgehängt ist. Man bringt ihn frei in den erhitzten

Tiegel, welchen man mit einem durchbohrten Deckel verschließt. In die eine

Waagschale legt man eine Tara zur Herstellung des Gleichgewichtes, in die andere,

dem Kolben entsprechende, aber 75 Gramme, also ein Viertel des Copalgewichtes.

Die Dämpfe, welche sich nach dem Schmelzen des Copals entwickeln, gehen durch K in den Kamin; man kann sie auch anzünden und so an der

Kolbenmündung eine hellleuchtende Flamme erzeugen. Nachdem der Copal ein Viertel

seines Gewichtes verloren hat, steigt der Kolben in die Höhe und verläßt von selbst

den heißen Tiegel.

Man läßt nun den Copal sich verdicken, überzieht damit die innere Wandung des Kolbens

und gießt in diesen, während er noch lauwarm ist, 450 Grm. Terpenthinöl und 150 Grm.

Leinöl; man erhält dann einen schönen Firniß; das Terpenthinöl muß vorher entwässert

und das Leinöl trocknend gemacht worden seyn.

Zur Fabrication des Firnisses im Großen schlägt der Verfasser die Anwendung der in

Fig. 16

und 17 nach

zwei Verticalebenen im Durchschnitt dargestellten und von ihm geprüften Apparate

vor:

L Block von Gußeisen, etwa 150 Kilogr. schwer, über dem

Rost eines gemauerten Ofens angebracht; er muß so dick seyn, daß er keinen

Wärmeverlust während der Operation bemerken läßt.

M ist eine kleine viereckige Schale von versilbertem

Kupfer, welche 51 Grm. Copalstücke enthält; sie befindet sich in einer Höhlung des

Eisenblockes von 10 Centim. Breite, 5 Centim. Höhe und 20 Centim. Tiefe, welche

durch die Platte N verschlossen werden kann.

Aus dem Hintergrunde der Höhlung vermittelt eine Röhre die Verbindung mit dem Kühlapparate O von gewöhnlicher Construction, an dessen Ausgang die

Röhre in die geschlossene Vorlage P mündet.

Zunächst wird der Gußeisenblock allein auf höchstens 400°C. erhitzt, was man

am beginnenden Schmelzen eines eingelegten Zinkstückes erkennt. Alsdann schiebt man

die Schale mit dem Copal ein, schließt die Oeffnung und unterhält ein gelindes

Feuer, damit der Block über 10 Minuten lang seine Hitze behält. Es sammeln sich

alsdann die condensirten Dämpfe des Copals als gelbes klares Oel in der Vorlage P. Die Destillation ist beendigt, wenn etwa 10–12

Kubikcentim. Oel, also ein Viertel des Copalgewichtes condensirt sind. Man nimmt nun

die Schale heraus und gießt den Copal in dünne Scheiben, wo er sich dann leicht bei

gewöhnlicher Temperatur in dem Oelgemisch auflöst.

Ein anderer Apparat ist in Fig. 18 dargestellt. Q ist eine kupferne, innen versilberte Blase von 50

Centim. Durchmesser, in welche 5 Kilogr. Copal durch die obere, nachher sorgfältig

zu verschließende Oeffnung eingeschüttet werden; die Blase ruht auf Zapfen und kann

mittelst einer Kurbel bewegt werden. R ist der Ofen zum

Erhitzen der Blase, er ist mit dem beweglichen Dome S

und einem Kamin versetzen. T ist der Kühlapparat. U ist das Ableitungsrohr für die entwickelten Dämpfe,

welches einerseits durch eine Stopfbüchse mit dem einen hohlen Zapfen der Blase,

andererseits mit der Vorlage für das condensirte Oel verbunden ist.

Nach Beschickung der Blase gibt man ein gelindes Feuer und dreht die Blase langsam

um, wobei der Copal sich zusammenballt und regelmäßig an die Wandung festsetzt.

Alsbald beginnt die Dampfentwickelung; die Menge des sich condensirenden Oeles zeigt

hinreichend genau die Stärke des Feuers an, welches darnach regulirt werden kann;

die Blase dreht man ununterbrochen. Die Operation ist beendet, wenn das verlangte

Oelquantum, dem beabsichtigten Copalverlust entsprechend, erhalten ist Man nimmt nun

S ab, löst das Rohr U

und hebt die Blase mittels eines kleinen Krahns heraus, um sie durch eine andere zu

ersetzen. Den geschmolzenen Copal gießt man in ein flaches weites Gefäß in dünne

Tafeln aus.

Wie der Verf. bemerkt, hat dieser Apparat gegen den vorigen den Vortheil, daß die dem

Feuer ausgesetzten Copaltheile unaufhörlich erneuert werden, so daß das Harz weniger

verändert wird; da aber die Stärke des Oelabflusses die einzige Richtschnur für die

Leitung des Feuers bildet, so kann man die Temperatur nicht genau innehalten.

Ein dritter Apparat ist in Fig. 19 dargestellt. Er

unterscheidet sich von

dem vorhergehenden nur dadurch, daß die Blase feststeht und der Copal bewegt

wird:

a ist eine cylindrische Blase von innen versilbertem

Kupfer; ihr Durchmesser beträgt 1 Meter, ihre Höhe 70 CentimeterDer Verf. empfiehlt, bei allen Apparaten kein Eisen in Berührung mit dem

Copal anzuwenden, da sich dieser sonst augenblicklich schwarz färbt.; sie hat einen flachgewölbten Deckel und ist ganz in den Ofen eingemauert.

Die Oeffnung b ist dicht verschließbar und dient zum

Einbringen von 100 Kilogr. Copal.

c ist der von außen zu bewegende Rührer mit verticaler

Achse; d eine mit einem Korkpfropf verschlossene Röhre

zum Ausleeren des präparirten Copals; e ist das

Abzugsrohr für die Destillationsdämpfe.

Auch hier bietet der Oelabfluß die einzige Richtschnur für die Leitung des Feuers;

indessen ließe sich wohl ein Indicatorstopfen von einer schmelzbaren Legirung

anbringen.

Der Rührer muß stets in Bewegung seyn; anfangs geht dieß, wegen der teigigen

Beschaffenheit der Masse, schwer, dann aber um so leichter, je flüssiger der Copal

wird, wornach man auch die Operation einigermaßen leiten kann. Nach etwa zwei

Stunden entspricht das sich ansammelnde Oel dem vierten Theil des Copalgewichtes,

worauf man den Copal durch d ausfließen läßt und in

Tafeln formt.

Eigentliche Darstellung des fetten Firnisses. –

Nachdem der Copal in einem der beschriebenen Apparate die vorbereitende Destillation

erlitten hat, ist die Darstellung des Firnisses sehr leicht; man braucht den Copal

nur in einem Wasser- oder Dampfbad in der erforderlichen Menge des

Oelgemisches aufzulösen. Hierzu kann man sich mit Vortheil der in Fig. 20 dargestellten

Einrichtung bedienen. f ist ein cylindrisches Gefäß von

verzinntem Kupfer oder verzinktem Eisen; die Höhe desselben beträgt, ebenso wie der

Durchmesser, 1 Meter. Es ist mit einem Deckel zur Verhütung des Verdunstens und mit

einem hölzernen Mantel zur Wärmehaltung versetzen, und dient zur Aufnahme des

Oelgemisches und des geschmolzenen Copals. Dieser liegt auf dem Sieb g von verzinnten Eisendrähten, welches 20 Centimeter

tief in die Flüssigkeit taucht. Die Erwärmung der letzteren geschieht mittelst der

kupfernen Schlange h, welche am Boden des Gefäßes liegt

und mit einem Dampfkessel verbunden ist. Der Hahn j

dient zum Entleeren des Firnisses.

Man bringt in das Gefäß zunächst ein Gemisch von 100 Kil. Leinöl und 300 Kilogr.

Terpenthinöl, und darauf 100 Kilogr. präparirten Copal.

Man erwärmt durch den Dampf, und befördert dadurch die Auflösung, welche ohne alle

Handarbeit und ohne Verlust vor sich geht, so daß beiläufig 5 Hektoliter Firniß

erhalten werden.

Copalöl. – Das Copalöl, welches etwa ein Viertel

des rohen Copals bildet, hat eine Dichtigkeit von 0,80; es brennt an der Luft mit

sehr heller Flamme, ist in Leinöl und Terpenthinöl löslich, und löst selbst den

weichen und halbharten Copal auf. Man könnte dieses Oel daher mit Vortheil bei der

Firnißdarstellung benutzen, wenn man ihm seinen starken und durchdringenden Geruch

benehmen könnte; man würde so den Destillationsverlust des Copals vollkommen wieder

ersetzen.

Der Verf. wünscht, daß strebsame und umsichtige Fabrikanten sich bemühen möchten den

löslichen Copal darzustellen, und so die Industrie

mit einem neuen Producte zu bereichern, welches in einem wichtigen und bisher ganz

der Empirie überlassenen Gewerbszweige eine vollkommene Umwälzung hervorbringen

würde.

Tafeln