| Titel: | Cochot's neues System von Locomobilen; Bericht von Combes. |

| Fundstelle: | Band 167, Jahrgang 1863, Nr. C., S. 401 |

| Download: | XML |

C.

Cochot's neues System

von Locomobilen; Bericht von Combes.

Aus dem Bulletin de la

Société d'Encouragement, October 1862, S. 577.

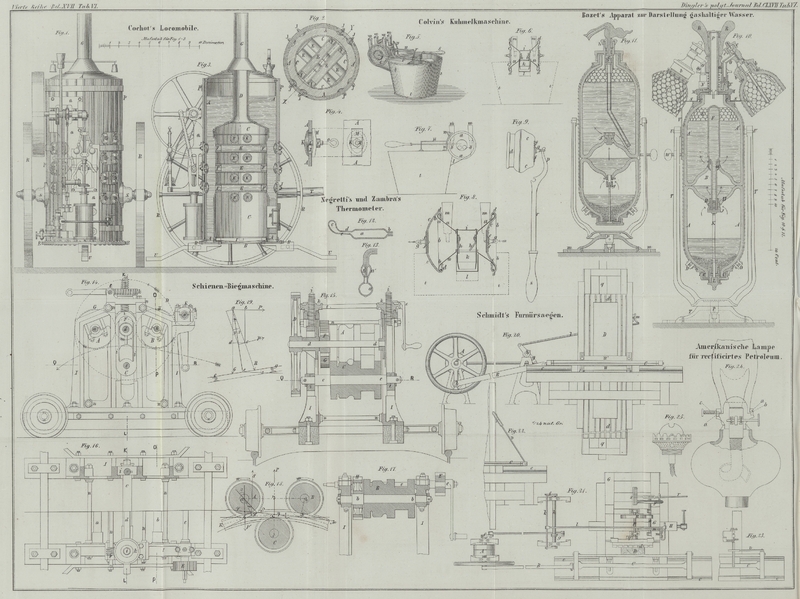

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Cochot's neues System von Locomobilen.

Der Maschinenfabrikant August Cochot in Paris (rue Moreau, 12 und 14) ließ sich ein neues System von

Locomobilen patentiren, welches die Mitglieder des Ausschusses für mechanische

Gewerbe in den Werkstätten des Constructeurs untersucht haben.

Cochot's Locomobile unterscheidet sich durch die Bauart

des Kessels und die Unterbringung der Maschinentheile wesentlich von den bisher

bekannten Systemen. Der Kessel, dessen Achse nicht horizontal liegt, sondern

vertical steht, wird durch einen äußeren, aus Eisenblech zusammengenieteten Cylinder

(Mantel) gebildet, welcher unten auf einem ebenen Ringe von etwas größerem

Durchmesser ruht, mit dem er durch ein kreisförmig gebogenes Winkeleisen verbunden

ist. Dieser Cylinder wird oben durch einen flachen Dampfdom geschlossen, in dessen

Mitte eine Oeffnung angebracht und ein Blechrohr eingepaßt ist, das mittelst eines

kreisförmigen Winkeleisens an denselben befestigt ist. Darüber erhebt sich der

Schornstein, dessen Achse genau in der Verlängerung des eben erwähnten Rohres liegt.

In dem Inneren des äußeren Cylinders befindet sich ein zweiter, mit dem ersteren

concentrischer Cylinder, welcher unten auf demselben ebenen Ringe aufsteht und oben

auch durch einen Dampfdom geschlossen wird, der in seiner Mitte ebenfalls eine

Oeffnung hat, über welche dasselbe Rohr genau anschließend befestigt wird, das oben

auf die beschriebene Weise mit dem Dampfdome des äußeren Cylinders verbunden ist.

Das Wasser füllt den zwischen den beiden Cylindern enthaltenen Raum bis zu einer

gewissen Höhe über dem inneren Dampfdom aus und umgibt also einen Theil des Rohres,

welches in den Schornstein endigt. Der untere Theil des inneren Cylinders, welcher

einen etwas größeren Durchmesser hat als der obere, bildet den Feuerraum; die

Roststäbe liegen mit

ihren Enden auf dem nach innen vorspringenden Rande des ebenen Ringes, an welchen,

wie gesagt, sowohl der äußere, als auch der innere Cylinder befestigt ist. Die

Verbrennungsproducte, der Rauch und die Gase entweichen durch das auf den inneren

Cylinder aufgesetzte Rohr in den Schornstein. Dieselben umspielen auf ihrem Wege

vierzehn Blechröhren, welche mit Wasser angefüllt und paarweise in sieben Lagen über

einander auf folgende Art angeordnet sind: Das untere, dem Feuerraum zunächst

liegende Paar besteht aus zwei unter sich parallelen, nur wenig gegen die

Horizontalebene geneigten Röhren, welche in geringem, aber gleichweitem Abstand von

einer durch die Achse des Kessels gelegten Verticalebene angebracht sind. Die Enden

der Röhren sind mittelst Stahlringen in abgeplattete, sich gegenüberliegende Stellen

der Wandung des inneren Cylinders ebenso befestigt, wie die Heizröhren der

Locomotiven und der gewöhnlichen Locomobilen in die Wände der Feuerbüchse und

Rauchkammer. Unmittelbar über dem unteren Paare liegt ein zweites Paar unter sich

paralleler Röhren, welche auf dieselbe Weise angebracht, aber um einen Viertelkreis

um die Achse des Kessels umgedreht werden, so daß sich die Röhrenachsen des unteren

und zweiten Paares in der Horizontalprojection rechtwirklich schneiden. Die Achsen

des dritten Röhrenpaares liegen wieder rechtwirklich zu denen des zweiten und

parallel mit jenen des ersten; auf diese Weise werden dieselben weiter bis zu dem

siebenten Paare angeordnet, welches nur in geringem Abstande von dem Dampfdome des

inneren Cylinders liegt. Damit diese Röhren, – welche eben so viele kleine

Sieder bilden, in denen die Dampferzeugung gut von Statten geht und das Wasser in

Folge der kleinen Neigung, unter der sie angebracht sind, in ununterbrochener

Circulation erhalten wird, – nachgesehen und von dem Kesselsteine gereinigt

werden können, den hartes, kalkreiches Brunnenwasser ansetzt, hat Cochot in dem äußeren Cylinder, einem jeden von den

beiden Enden der Röhren gegenüber, ovale Oeffnungen (Reinigungsluken) angebracht,

welche, wenn der Kessel in Thätigkeit ist, von innen durch gußeiserne Platten

dampfdicht geschlossen werden. Jede von den letzteren wird mittelst eines

eingelassenen Schraubenbolzens an ihren Platz gebracht, dessen Kopf durch die

Oeffnung eines außen befindlichen, passend gebogenen Bügels gesteckt und mittelst

einer Mutter festgehalten wird, welche den Bügel von außen und die Platte von innen

gegen die Cylinderwandung preßt. Auf diese Weise sind an den vier Seiten des äußeren

Cylinders 28 solcher Oeffnungen mit sogenanntem Selbstverschluß angebracht, welche

sich, wie schon erwähnt wurde, der Lage der Sieder entsprechend gegenüber

liegen.

Alle unbeweglichen Theile der Maschine, wie der Dampfcylinder, die Speisepumpe, die Lager für die

Welle des Schwungrades und der Kurbel, sowie der Watt'sche Centrifugalregulator sind dauerhaft mit einer starken gußeisernen

Platte verbunden, welche durch Bolzen an den Kessel befestigt ist. Der Dampfcylinder

steht vertical neben dem unteren Theile des Kessels, und die Welle für die Kurbel

und das Schwungrad ist oberhalb des Cylinders angebracht. Alle Theile haben eine

passende Lage erhalten und nehmen sehr wenig Raum ein.

Die ganze Maschine wird zum Zwecke ihres Transportes von zwei großen Rädern getragen,

durch deren Naben die Achsschenkel gesteckt werden, welche in gußeiserne, an zwei

sich gegenüber liegenden Seiten der Kesselwandung durch Bolzen befestigte Büchsen

passen. Zwei hölzerne, in dieselben gußeisernen Büchsen eingezapfte Deichseln bilden

zwischen den beiden Rädern eine Art Gabel, in welche man ein Pferd spannen kann.

Wenn die Maschine nicht auf Rädern ruht, so erhält sie vier gußeiserne Füße und wird

auf das Terrain gestellt, nachdem man zuvor Holzstücke untergelegt hat.

Die Maschine, welche der Ausschuß in den Werkstätten des Constructeurs besichtigt

hat, besitzt eine Mächtigkeit von drei Pferdekräften, sowie ein Totalgewicht von 850

Kilogrammen und wird auf ziemlich ebenem Terrain von zwei Arbeitern mit Leichtigkeit

fortgezogen. Eine solche verticale Locomobile mit gekreuzten und etwas geneigt

liegenden Siedern verbraucht bei ununterbrochenem Gange der Arbeitsmaschine per Stunde und Pferdekraft 3 1/2 Kilogrm. Kohle (?).

Die Construction dieser neuen Locomobile scheint sehr gut zu seyn; der geringe Raum,

welchen sie im Grundrisse einnimmt, die Leichtigkeit, mit welcher die Siederöhren im

Innern und von Außen gereinigt werden können, die verticale Stellung des

Dampfcylinders, die dauerhafte Befestigung aller unbeweglichen Theile der auf so

einfache Weise zusammengestellten Maschine, der in Folge ihrer günstigen Form und

ihres nicht unbedeutenden Gewichtes leichte Transport derselben, sind Vortheile,

welche diesem Systeme eigen sind, oder die es wenigstens in einem viel höheren Grade

besitzt, als die übrigen.

Die besichtigte Maschine ist, wie alle anderen, welche aus Cochot's Wertstätte hervorgehen, dauerhaft und sorgfältig construirt.

Beschreibung der Cochot'schen

Locomobile.

Fig. 1 vordere

Ansicht der Maschine.

Fig. 2

Horizontaldurchschnitt durch den Kessel (nach Fig. 1) und durch ein Paar

Siederöhren.

Fig. 3

verticaler Durchschnitt nach der Linie XY in Fig. 2 durch

die Achse des

Kessels. Bei dieser Figur hat man zum leichteren Verständniß der Zeichnung die Lage

der Röhrenpaare zu der verticalen Durchschnittsebene der Maschinenräder nicht schief

angenommen, wie sie in Wirklichkeit ist.

Fig. 4 vordere

Ansicht und Querdurchschnitt eines der den Siederöhren gegenüber angebrachten

inneren Verschlüsse (Selbstverschlüsse) der Reinigungsluken des Kessels. (Diese

Figur ist in einem größeren Maaßstabe gezeichnet.)

Dieselben Buchstaben bezeichnen in allen Figuren dieselben Maschinentheile. A äußerer Cylinder des Kessels, welcher oben durch einen

flachen Dampfdom geschlossen wird, in dessen Mitte eine Oeffnung angebracht ist,

über welcher der Schornstein befestigt wird.

B ein ebener Ring, welcher dem Kessel als Grundfläche

dient; durch ein kreisförmiges von außen angelegtes Winkeleisen mit einer doppelten

Reihe von Nieten wird eine dauerhafte Verbindung des äußeren Cylinders mit diesem

Ringe hergestellt.

C innerer Cylinder des Kessels, welcher ebenfalls auf

dem Ringe B ruht, mit dem er auf dieselbe Art durch ein

von innen angelegtes Winkeleisen verbunden ist; ein flacher, in seiner Mitte mit

einer Oeffnung versehener Dampfdom schließt oben diesen Cylinder.

D ein Rohr, welches mit seinem erweiterten unteren Rande

auf die Oeffnung im Dampfdome des Cylinders C paßt,

während es mit seinem oberen Ende genau in die bereits erwähnte Oeffnung im

Dampfdome des äußeren Cylinders A eingesteckt und

mittelst eines kreisförmigen Winkeleisens an letzterem befestigt wird.

E Siederöhren aus Eisenblech, welche mit Wasser

angefüllt sind und etwas geneigt gegen die Horizontalebene liegen; es sind vierzehn

Stück derselben vorhanden, welche paarweise, in sieben Lagen abwechselnd, im rechten

Winkel übereinander angebracht sind.

F Stahlringe zur Befestigung der offenen Röhrenenden E in die zu diesem Zwecke in der Cylinderwandung C angebrachten Oeffnungen.

G Schornstein, welcher mit seinem conisch gestalteten

Untertheile auf den Dampfdom des äußeren Cylinders A

befestigt ist und in welchen das Rohr D endigt. H Feuerthüre.

I die unten im Inneren des Cylinders C angebrachten Roststäbe, welche auf dem vorspringenden

Rande des Ringes B aufliegen.

J acht und zwanzig ovale Oeffnungen, welche (der Neigung

der Siederöhren entsprechend) an flachen, sich entgegengesetzten Stellen des äußeren

Cylinders A, gerade jedem Ende der Siederöhren E gegenüber, angebracht sind. Dieselben gestatten das Nachsehen und

Reinigen der letzteren und werden, wenn der Kessel in Thätigkeit ist, durch

gußeiserne Platten K geschlossen gehalten, welche sich

von innen fest an etwas abgeplattete Stellen der Cylinderwandung anlegen; eine

derselben ist in Fig. 4 im Detail abgebildet.

L ein mit seinem einen Ende in die Platte K eingelassener Bolzen, welcher durch den Bügel M hindurchgeht.

M ein passend gebogener Bügel, welcher sich von außen

über die Reinigungsluke hinweg an die Kesselwandung anlegt.

N Schraubenmutter, welche auf den Kopf des Bolzens L aufgeschraubt wird, wodurch zugleich die Platte K und der Bügel M fest gegen

die Kesselwandung angedrückt werden.

Wenn man eine Reinigungsluke J öffnen will, so beginnt

man damit, in das Ende des Bolzens L, welcher zu diesem

Zwecke ein Loch mit innerem Gewinde erhält, einen kleinen Haken O einzuschrauben, der in Fig. 4 punktirt ist und

nach dem Losschrauben der Mutter N die Platte K an dem Herabfallen in den Kessel hindert. Hierauf wird

die Mutter abgenommen, indem man sie um den Haken O

herumschiebt, wodurch der Bügel M frei wird und die

Platte K, nach einer Umdrehung von 90º und durch

schräges Einstecken in die Reinigungsluke J, leicht

herausgenommen werden kann.

P hölzerner Mantel um den Kessel, welcher unmittelbar

vor den Reinigungsluken J mit entsprechend großen

Oeffnungen versehen ist, in welche je zwei Bügel M zu

liegen kommen.

Q gußeiserne Platte, welche mit Bolzen an den Kessel

befestigt ist und den Dampfcylinder, die Speisepumpe, die Lager für die Welle des

Schwungrades und der Kurbel, sowie den Centrifugalregulator und alle sonstigen

Maschinentheile trägt, welche aus den Figuren 1 und 2 so deutlich

zu ersehen sind, daß eine Bezeichnung derselben mit Buchstaben überflüssig

erscheint.

R Räder zum Transport der Maschine.

S gußeiserne Büchsen, welche mit Bolzen an dem Kessel

befestigt sind und die Achsschenkel aufnehmen, auf welche die Radnaben genau

passen.

T eine Gabel zum Fortziehen der Maschine; die Deichseln

derselben sind in die gußeisernen Büchsen 8 eingezapft.

U zwei gußeiserne Füße, unter welche man Holzstücke

legt, sobald die Maschine an dem Orte angekommen ist, wo sie arbeiten soll.

Tafeln