| Titel: | Neuer Apparat zur Darstellung gashaltiger Wasser, von Bazet in Paris; Bericht von Herpin. |

| Fundstelle: | Band 167, Jahrgang 1863, Nr. CVII., S. 432 |

| Download: | XML |

CVII.

Neuer Apparat zur Darstellung gashaltiger Wasser,

von Bazet in Paris; Bericht von Herpin.

Aus dem Bulletin de la

Société d'Encouragement, October 1862, S. 599.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

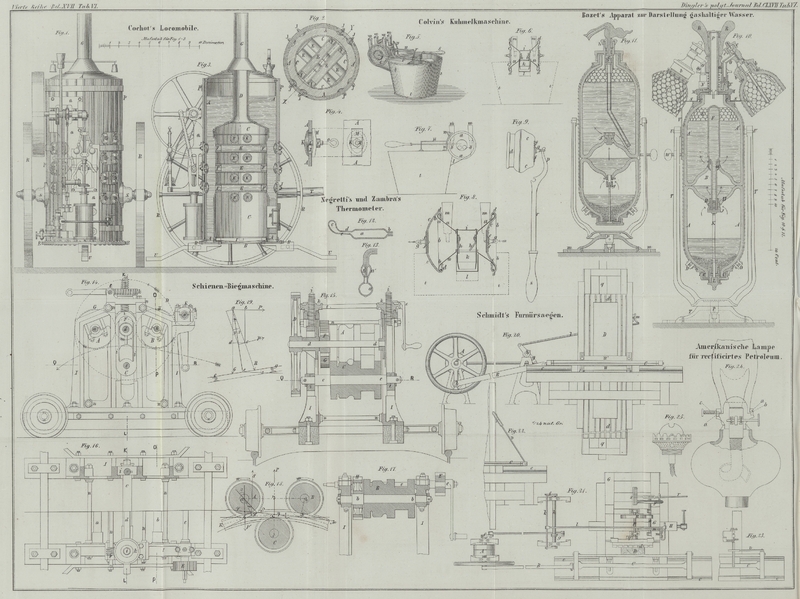

Bazet's Apparat zur Darstellung gashaltiger Wasser.

Die Vortheile dieses neuen Apparates zur Darstellung künstlicher Mineralwasser (Néogazogène genannt) von Bazet in Paris (quai des

Célestins, 24) bestehen in Folgendem:

Man kann mit Hülfe desselben nicht allein Kohlensäure, sondern auch jedes andere Gas

in dem Wasser lösen, also nicht allein die sogenannten Sauerwasser, sondern

namentlich auch schwefelwasserstoffhaltige Wasser darstellen, mithin auch das

Aachener u.s.w. nachahmen. Ferner lassen sich in diesem Apparate außer der sonst

üblichen Weinsäure mit doppeltkohlensaurem Natron, auch Schwefelsäure oder doppelt

– schwefelsaure Salze mit kohlensaurem Kalk etc. anwenden. Dieß ist

namentlich für die Colonien und die heißen Länder wichtig, wo man mit Vortheil die

Citronensäure oder auch direct Citronensaft benutzen, und nicht auf die dort

selteneren und theureren anderen Säuren angewiesen seyn wird.

Man kann mit dem Bazet'schen Apparate auf einmal oder in

mehreren aufeinanderfolgenden Operationen mehrere Liter gashaltiges Wasser

darstellen, ohne ihn frisch zu beschicken; auch wird das Gas in demselben durch

Waschen gereinigt. Die Entwickelung und das Entweichen des Gases kann man nach

Willkür regeln, auch ganz unterbrechen, ebenso läßt sich die Sättigung beliebig stark oder schwach

erreichen, und endlich kann man mit der größten Leichtigkeit drei oder vier Flaschen

oder Gaskrüge mit dem gesättigten Wasser füllen.

Der ganze Apparat ist aus Glas hergestellt, aber dennoch von der größten Stärke; er

ist außerdem vollständig mit einem Drahtnetz überzogen, um etwaige Explosionen

unschädlich zu machen.

Der Apparat besteht aus einem cylindrischen Glas, welches in drei Theile getheilt

ist, diese sind:

1) der Generator oder Gaserzeuger;

2) der Reiniger, worin das Gas durch eine Wasserschicht gewaschen wird, und

3) der Condensator, worin das Wasser, der Wein oder die sonstige Flüssigkeit mit dem

Gas gesättigt, oder worin das reine Gas für sich aufgefangen wird.

Ein besonderer Hahn, von sehr sinnreicher Construction, hat den Zweck, den

Säurezufluß zum alkalischen Pulver und mithin die ganze Operation zu reguliren.

Die ganze Einrichtung des Apparates ist eine sehr zweckmäßige und bot, da sie aus

Glas gearbeitet ist, nicht geringe, aber vollkommen überwundene Schwierigkeiten in

der Ausführung dar.

Bei seiner soliden und sorgfältigen Construction, der leichten Behandlung und den

mäßigen Preisen scheint der Apparat besonders für Hospitäler, Apotheken und Gasthöfe

sehr vortheilhaft zu seyn, um dem täglichen Bedürfniß mehrerer Flaschen Sauerwasser

leicht zu genügen.

Beschreibung des neuen

Gasapparates.

Fig. 10

stellt einen senkrechten Durchschnitt eines Apparates mit Säureflasche mit den zu

füllenden Gaskrügen dar.

Fig. 11 ist

ein Durchschnitt eines Apparates ohne Säureflasche.

Apparat mit Säureflasche, Fig. 10. – A, A' sind gläserne Halbcylinder von gleicher Höhe

und gleichem Durchmesser; an dem einen Ende sind sie abgerundet und mit einem Halse

versehen, an dem andern Ende aber mit einen: concaven Boden versehen, ähnlich

demjenigen der gewöhnlichen Flaschen; dieser Boden ist in seiner Mitte

durchbohrt.

Die Böden dieser zwei Halbcylinder wurden gleichzeitig glühend gemacht und dann

aneinander gedrückt, so daß durch das Zusammenschweißen des Glases ein einziger

Cylinder entstanden ist, dessen Mittelachse durch die beiden Bodenöffnungen und die

beiden Hälse hindurchgeht. Auf diese Weise entstehen drei Abtheilungen, nämlich:

A der Generator, B der

Reiniger und A' der Condensator oder zweite

Reiniger.

C, C sind zinnerne Hülsen, welche den oberen und unteren

Hals des Cylinders umgeben, so daß der Rand des Glases noch um 1 Millimeter

vorsteht; diese Hülfen sind außen mit einem Schraubengewinde und unten mit einer an

der Flasche anliegenden Erbreiterung versehen. Mit diesen Hülsen sind zwei

Metallbänder verbunden, welche den Apparat der Länge nach umfassen und mittelst der

Schrauben D, D angezogen werden, damit das Ganze

Festigkeit erlangt und die beiden Cylinder sich nicht von einander trennen

können.

E Drahtnetz, welches den Cylinder umgibt und oben und

unten in einer Nuth jeder Hülse C befestigt ist.

F Säureflasche, deren Bauch sich in der Abtheilung A' befindet, und deren Hals durch die Oeffnungen in den

Cylinderböden bis in die Abtheilung A hineinragt; sie

ruht mit ihrem weiteren Theile auf dem mehrfach durchlöcherten zinnernen Ringe G, welcher mit Reibung in der oberen Oeffnung von B sitzt. Ein ähnlicher gleichfalls durchbrochener Ring

H umgibt den Hals der Flasche in der unteren

Oeffnung des Ringes; er ist an einen anderen passenden Ring festgeschraubt, welcher

an den Flaschenhals angelegt ist.

Somit ist die Säureflasche in ihrer Stellung befestigt und der Reiniger mit den

Haupträumen des Apparates nur durch die Löcher in den Ringen G und H verbunden.

I zinnerne, auf die Hülse C des Generators gesetzte

Mutter; ein Gummiring bewirkt ihre Dichtung auf dem Glasrand. Der Verschluß der

Säureflasche geschieht durch den mit Gummi versehenen Schraubenknopf J; seine Bewegung erfolgt von außen mittelst der durch

A hindurchgehenden Stange K und der Kappe L, zu welchem Zwecke jene

durch eine im unteren Halse des Apparates befindliche Stopfbüchse hindurchgeht.

Durch Drehung von L bewegt man also die Stange K auf – oder abwärts und kann folglich die

Oeffnung der Flasche F beliebig weit öffnen oder

verschließen. Der so regulirte Säurezufluß ist indessen mittelst eines an der Stange

K angebrachten Ringes auf ein Minimum

beschränkt.

M Stopfen der oberen Oeffnung, worauf er ebenso wie

unten I aufgesetzt wird. Auf denselben sind die

durchlöcherten Ansätze N befestigt, welche zum Austritt

des Gases dienen; in diese Ansätze passen die Hahnmündungen O der zu füllenden Gaskrüge.

Das Mittelrohr P dient zum Einfüllen von Wasser, ohne daß

man den Stopfen abzunehmen braucht; es wird mittelst einer Schraubenkappe

geschlossen und ist von einer Spiralfeder umgeben, auf welcher die Kappe Q

ruht, die an dem Rohr

P mit Reibung gleitet und Oeffnungen zur Aufnahme

der Röhren O führt. Die Bewegung von Q geschieht mittelst der Flügelschraube R; dadurch werden die mit einem kleinen Rande versehenen

Röhren O in den Ansätzen N

festgehalten, bis die Flügelschraube R gelöst wird.

Während der Füllung werden die Gaskrüge außerdem durch eine passend ausgeschnittene

Metallplatte 6 gehalten.

T gußeiserner Fuß mit zwei Stützen zum Aufhängen des

Apparates, welcher zwischen denselben an den mit den Metallbändern verbundenen

Zapfen U, U oscilliren kann. Dabei dient der metallene

und mit passenden Löchern versehene Sector V und die

Stellschraube W zum Festhalten des Apparats in der

gewünschten Neigung, wie sie für den Abfluß der Säure behufs der Gasentwickelung

eben paßt.

Die Anzahl von Gasflaschen, welche man mit dem Apparate zugleich füllen kann, hängt

von der Größe dieses letztern ab; der in Fig. 10 dargestellte paßt

für vier Krüge. Die Bazet'schen Gasflaschen unterscheiden

sich von den gewöhnlichen durch die Netzumhüllung und durch eine eigene Construction

der Ventile oder Hähne zum Ausleeren.

a zinnerne Hülse am Hals der Flasche, mit einer zur

Befestigung des Netzes passenden Erbreiterung.

b Schraubenpropf mit dem Ausflußrohr O; die Dichtung ist mittelst eines Gummiringes

bewirkt.

c eine innen an b befestigte

Ausflußröhre.

d kleiner Conus mit Stiel zum Verschließen der oberen

Kammer, worin er sich befindet; er bildet ein Ventil zum Oeffnen oder Schließen der

Verbindung zwischen c und O.

Die Stellung dieses Ventils wird durch die Schraubenkappe e bewirkt, welche also der Griff des Entleerungsventils ist.

Jede Flasche steht auf einen: eisernen Fuße, welcher mittelst vier Metallstreifen an

dem oberen Ringe und mithin an der Flasche festgehalten wird.

Wenn nicht alle zu einem Apparate gehörenden Gasflaschen gefüllt werden sollen, so

müssen die betreffenden Ansätze N durch einen passenden

und an Stelle der Röhre O einzusetzenden besonderen

Stopfen geschlossen werden.

Anwendung dieses Apparates. Der leere und nicht mit

Gasflaschen versehene Apparat wird um seine Achse gedreht und mittelst der Schraube

W in umgekehrter Stellung festgehalten. Man schraubt

nun den Stopfen I und mithin die Schlußscheibe J ab,

füllt dann mittelst eines Trichters mit langem Halse die Säure in die Säureflasche

und das gepulverte kohlensaure Salz, mit Wasser verrührt, in den Raum A, setzt hernach beide Stopfen dicht auf und bringt den Apparat wieder in

seine in der Figur gezeichnete Stellung. Nun füllt man, nach dem Oeffnen, von P, den Condensator zu 4/5 mit Wasser, drückt dann

mittelst der Schraube R eine Gummiplatte auf alle

Röhrenansätze und bläst alsdann durch P Luft ein, um den

Reiniger zur Hälfte mit Wasser zu füllen.

Hierauf nimmt man die Gummiplatte ab, schließt das Rohr P

mit seiner Kappe, und läßt nun durch gelindes Oeffnen der Flasche F etwas Säure nach A

ausstießen und die Gasentwickelung langsam anfangen. Dadurch wird die Luft aus allen

Theilen des Apparates durch die Ansätze N ausgetrieben.

Hierauf schließt man J und setzt die mit der zu

sättigenden Flüssigkeit gefüllte Gasflasche auf, bei welcher natürlich das Ventil

d offen seyn muß. Ist nun noch die Kappe Q gehörig festgeschraubt, um die Verbindung der

Gasröhren recht dicht zu machen, so öffnet man unter passender Neigung des Apparates

J wieder. Nun wird das sich entwickelnde Gas zweimal

gewaschen und endlich in den Gasflaschen gelöst. Man schließt abwechselnd J und schaukelt den Apparat hin und her u.s.w.

Sind die Flaschen geladen, so schließt man d, nimmt sie

ab und verschließt die Oeffnungen N mit den

Gummiplatten; man kann dann neue Flaschen ansetzen oder den Apparat neu beschicken.

Das Wasser des Reinigers und des Condensators braucht nur selten erneuert zu

werden.

Man kann mittelst dieses Apparates in 12 Stunden 48 Gasflaschen an jedem Ansatz, im

Ganzen also 192 Flaschen füllen.

Apparat ohne Säureflasche, Fig. 11. – In

demselben wird das Gas wie gewöhnlich durch das Gemisch der Pulver entwickelt. Im

Uebrigen unterscheidet er sich von dem oben beschriebenen durch folgende

Anordnungen: der Generator ist viel kleiner, der Condensator aber, welcher die zu

trinkende Flüssigkeit enthält, viel größer; der Reiniger ist nicht verändert.

f Verschluß der oberen Oeffnung des Reinigers; er

enthält eine enge Mittelöffnung, welche oben geschlossen und mit einem Löcherkranz

verbunden ist, der das Gas in den Condensator austreten, aber die Flüssigkeit nicht

einfließen läßt.

g beweglicher Verschluß der unteren Oeffnung des

Reinigers; er trägt einen Kranz von Löchern für den Durchgang des Gases von unten

nach oben; indem man den Deckel des untersten Gefäßes mittelst einer an demselben

befestigten Stange mehr oder weniger dreht, kann man diesen Verschluß hinreichend

öffnen, um das zur Zersetzung der Salze nothwendige Wasser in den Generator

ausstießen zu lassen.

In die obere Oeffnung des Apparats ist ein Ausflußrohr mit eben solchem Ventile wie

das früher beschriebene eingesetzt. Durch Drehen der Kappe h in dem einen oder anderen Sinne hebt oder senkt man also den kleinen

Conus i und veranlaßt so nach Willkür den Ausfluß der im

Inneren des Gefäßes enthaltenen Flüssigkeit.

Auch dieser Apparat hängt an zwei Zapfen und kann daher hin und her geschaukelt

werden; eine Einstellung in eine bestimmte Neigung ist aber nicht nothwendig, daher

nur eine Stellschraube für die verticale Stellung vorhanden ist.

Die zum Transport über Meer bestimmten Apparate haben bei m Löcher im Fuße, um sie an den Tisch festzuschrauben; außerdem steht das

Gestell auf einem Zapfen p, so daß der Glascylinder und

die denselben umgebenden eisernen Arme immer in einer dem Tische parallelen Ebene

sich drehen können.

Dieselbe Einrichtung ist in Fig. 10 punktirt

angedeutet.

Tafeln