| Titel: | Verbessertes Minimum-Thermometer, von E. L. Negretti und J. W. Zambra in London. |

| Fundstelle: | Band 167, Jahrgang 1863, Nr. CVIII., S. 437 |

| Download: | XML |

CVIII.

Verbessertes Minimum-Thermometer, von E.

L. Negretti und J. W. Zambra in

London.

Aus dem London Journal of

arts, Januar 1863, S. 12.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Negretti's Minimum-Thermometer.

Dieses Thermometer (patentirt in England am 25. April 1862) ist von zweierlei

Construction: Bei der ersten wird ein Platinpropf (von der in dem Patent vom 8. Mai

1852 „auf Verbesserungen an Maximum-Thermometern“

beschriebenen Art) angewandt. Dieser Propf kann als eine Art Ventil wirken und

hinter der Kugel angebracht seyn, so daß das Quecksilber, wenn es sich ausdehnt,

entweder an dem festliegenden Propf vorübergeht und sich in ein angehängtes zweites

Gefäß ausbreitet, oder den als bewegliches Ventil wirkenden Propf mitnimmt. Wenn nun

die Temperatur sinkt, so geht der Platinpropf, wenn er beweglich ist, mit dem

Quecksilber, bis er an eine engere Stelle der Röhre kommt; ist er aber fest, so geht

das Quecksilber aus der zweiten Kugel und aus der Verbindungsröhre bis zum Propf,

und nicht weiter, zurück, bis man das Quecksilber mit Gewalt vom Platin ablöst.

Diese Construction ist auf die Adhäsion des Platins und Quecksilbers begründet, da

das Platin zwar das Quecksilber hinter sich vorübergehen läßt, aber die Säule fest

zurück und so lange

an dem Propf hält, bis es mit Gewalt abgelöst wird.

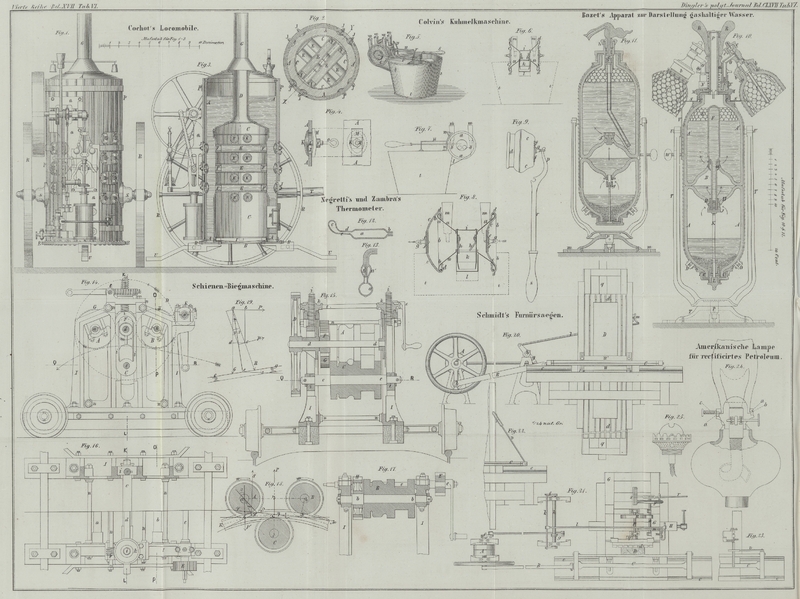

Fig. 12

stellt die Kugel eines solchen Thermometers dar. a ist

die gewöhnliche, c die zweite Kugel, b die Thermometerröhre mit der Scala. Die zweite Kugel

c liegt hinter der eigentlichen Kugel a und ist mit derselben durch die Röhre d verbunden, welche weiter als die Röhre b ist. Die Röhre d ist zum

Theil durch einen Platinpropf e verstopft, der entweder

fest oder lose darin liegen kann, jedenfalls aber nicht in die Kugel a, gelangen darf.

Das Instrument ist nun folgendermaßen thätig:

Wenn man das Thermometer gebrauchen will, so wird die Röhre b so weit geneigt, bis das Ende des Quecksilbers den Platinpropf erreicht

und von demselben zurückgehalten wird. Dann zeigt das Quecksilber an der Scala die

augenblickliche Temperatur an. Bei einer Abnahme derselben geht das Quecksilber in

der Hauptröhre zurück, bis es die Minimaltemperatur erreicht hat. Wenn aber nun der

Temperatur wieder zunimmt, so steigt das Quecksilber nicht in der Röhre d, sondern

stößt den Propf e fort und tritt in die zweite Kugel c ein. Sollte nun wieder eine Abnahme der Temperatur,

etwa bis unter das vorhin erreichte Minimum, eintreten, so geht das Quecksilber erst

in der Kugel c zurück, bis es den Propf e erreicht, wo es festgehalten wird und nun die vorige

Minimaltemperatur anzeigt. In Folge der Adhäsion geht das Quecksilber nicht weiter

zurück, sondern fällt nur in der Scalenröhre und zeigt also daselbst eine weitere

Temperaturabnahme an.

Eine zweite Art Minimumthermometer ist in Fig. 13 dargestellt. Das

Instrument hat eine verlängerte oder doppelte Kugel a

und a'; das untere Ende der Röhre b ist bis in den Hals der eigentlichen Kugel a

hinein verlängert. Man kann daher die Kugel als eine verlängerte mit einem engeren

Zwischentheil betrachten.

Während der Construction wird das Instrument so regulirt, daß das Quecksilber in a bei der gewöhnlichen Temperatur genau das Ende der

Röhre b berührt, welche bis in den engen Hals

herabreicht.

Bei einer Erhöhung der Temperatur steigt es, statt in die Röhre b hinein, um diese herum durch den Zwischenraum zwischen

derselben und der Glaskugel, welcher daher etwas weiter als die ausgezogene

Glasspitze seyn muß. Bei einer Temperaturverminderung dagegen geht das Quecksilber

erst aus der Kugel a' oder dem engen Hals zurück, bis es

das untere Ende der Röhre b erreicht. Wenn das

Quecksilber in der Röhre nur mit dem in der Kugel a

befindlichen Quecksilber in Berührung ist, so wird durch die Cohäsion des letzten

Theilchens in der Kugel mit dem Quecksilberfaden in der Röhre, dieser letztere

herabgezogen, bis er den Minimalpunkt erreicht. Bei einer Erhöhung der Temperatur

steigt dann das Quecksilber wieder in dem verengten Hals um die Spitze herum, statt

in der Röhre selbst, da das Quecksilber in der Röhre nicht im Stande ist den Fäden

vorwärts zu stoßen, wenn man nicht von außen nachhilft.

Tafeln