| Titel: | Ueber die Reproduction von Tönen auf elektro-galvanischem Wege; von v. Legat, kgl. preuß. Telegraphen-Inspector in Cassel. |

| Fundstelle: | Band 169, Jahrgang 1863, Nr. IX., S. 24 |

| Download: | XML |

IX.

Ueber die Reproduction von Tönen auf

elektro-galvanischem Wege; von v. Legat, kgl. preuß.

Telegraphen-Inspector in Cassel.

Aus der Zeitschrift des

deutsch-österreichischen Telegraphenvereins, 1862 S. 125.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

v. Legat, über die Reproduction von Tönen auf

elektro-galvanischem Wege.

Es dürfte nicht uninteressant seyn, nachfolgende von Hrn. Philipp Reiß zu Friedrichsdorf seiner Zeit im physikalischen

Vereine und den Versammlungen des freien deutschen Hochstiftes zu Frankfurt a. M.

mitgetheilten Ideen über die Reproduction von Tönen auf elektro-galvanischem

WegeMan s. den bezüglichen Aufsatz im polytechn. Journal Bd. CLXVIII S. 185. und desjenigen, was zur Verwirklichung dieses Projectes bis jetzt geschehen,

in weiteren Kreisen bekannt zu machen, damit auf den gesammelten Erfahrungen

fortgebaut und die Wirksamkeit des galvanischen Stromes, welcher schon jetzt dem

menschlichen Geiste zur Beförderung seiner Correspondenzen dienstbar gemacht ist,

auch in dieser Hinsicht ausgebeutet werde.

Es handelt sich in dem hier zur Sprache Gebrachten nicht um die Wirkung des

galvanischen Stromes zur Bewegung der Telegraphenapparate, gleichviel welcher

Construction, zur Hervorbringung sichtbarer Zeichen,

sondern um Benutzung desselben zur Hervorbringung von hörbaren Zeichen, von Tönen.

Die Luftwellen, welche durch Einwirkung auf unser Ohr in uns die Empfindung des

Schalles dadurch wecken, daß sie zunächst das Trommelfell in schwingende Bewegung setzen,

werden bekanntlich von dort durch einen Hebelapparat von bewundernswerther Feinheit,

den Gehörknöchelchen (Hammer, Amboß, Steigbügel) nach den inneren Theilen des Ohres

und den daselbst liegenden Gehörsnerven fortgepflanzt, und beruht der Versuch zur

Reproducirung der Töne darauf: eine künstliche Nachahmung dieses Hebelapparates

durch die Schwingungen einer Membrane, gleich dem Trommelfell im Ohre, in Bewegung

zu setzen und zum Oeffnen und Schließen einer galvanischen Kette, welche durch eine

metallische Leitung mit einer entfernten Station verbunden ist, zu benutzen.

Bevor die Beschreibung des zu benutzenden Apparates folgt, dürfte jedoch darauf

zurückgegangen werden müssen:

wie unser Ohr die Schwingungen eines bestimmten Tones und die

Gesammtschwingungen aller gleichzeitig darauf wirkenden Töne wahrnimmt;

weil hierdurch diejenigen Erfordernisse festgestellt werden,

welche der abgebende und annehmende Apparat bei Lösung der gestellten Aufgabe zu

leisten hat.

Betrachtet man zuerst die Vorgänge, welche stattfinden um einen einzelnen Ton durch

das menschliche Ohr wahrzunehmen, so finden wir, daß jeder Ton die Wirkung einer in

einem gewissen Zeitraume mehrere Male wiederholten Verdünnung und Verdichtung ist.

Findet dieser Vorgang in demselben Medium statt, in welchem sich unser Ohr befindet,

so wird die Membrane desselben bei jeder Verdichtung nach der Paukenhöhle zu

gedrängt und sich bei jeder Verdünnung nach der entgegengesetzten Seite bewegen.

Diese Schwingungen bedingen die gleiche Bewegung der Gehörknöchelchen und die dadurch

bewirkte Uebertragung auf die Gehörsnerven.

Je größer die Verdichtung eines schaltleitenden Mediums in einem gewissen Momente

ist, desto größer wird auch die Schwingungsamplitude der Membrane und der

Gehörsknöchelchen mit ihren Wirkungen auftreten, und umgekehrt im entgegengesetzten

Falle um so schwächer. Es ist sonach die Bestimmung der Gehörwerkzeuge, jede in dem

sie umgebenden Medium entstehende Verdichtung und Verdünnung den Gehörsnerven mit

Sicherheit zu übermitteln. Dagegen bleibt es die Bestimmung der Gehörsnerven, die in

gegebener Zeit erfolgten Schwingungen, sowohl der Zahl als der Größe nach, zu

unserem Bewußtseyn zu bringen.

Hier in unserem Bewußtseyn wird einer gewissen Komposition ein bestimmter Name

gegeben, hier werden die dem Bewußtseyn zugeführten Schwingungen „Töne!“

Das von unseren Gehörsnerven Empfundene ist sonach die zu unserem Bewußtseyn gelangende Wirkung

einer Kraft, welche sich der Dauer und Größe nach, der besseren Verständlichkeit

wegen, graphisch darstellen läßt. Es sey z.B. die Länge der Linie ab eine beliebig angenommene Zeitdauer und die

Curven über dieser Linie bezeichnen die Verdichtungen (+), die Curven unter dieser

Linie

Textabbildung Bd. 169, S. 25

die Verdünnungen (–): so gibt uns jede am Ende einer

Abscisse errichtete Ordinate die Verdichtungsstärke in dem durch ihren Fußpunkt

bezeichneten Momente an, in deren Folge das Trommelfell schwingt.

Etwas mehr als das in dieser Weise oder durch ähnliche Curven Dargestellte kann unser

Ohr schlechterdings nicht wahrnehmen, und genügt dieß auch, um uns jeden einzelnen

Ton und jede beliebige Tonverbindung zum Bewußtseyn zu bringen. Denn, werden mehrere

Töne zu gleicher Zeit erzeugt, so steht das schaltleitende Medium unter dem

Einflusse mehrerer gleichzeitig wirkenden Kräfte, welche den Gesetzen der Mechanik

unterworfen sind.

Wirken die Kräfte alle in demselben Sinne, so ist die Bewegungsgröße proportional der

Summe der Kräfte; wirken die Kräfte dagegen in entgegengesetzter Richtung, so ist

die Bewegungsgröße proportional der Differenz der entgegenwirkenden Kräfte.

Es läßt sich sonach aus den Verdichtungscurven mehrerer gleichzeitig auftretenden

Töne nach den eben aufgestellten Grundzügen eine Verdichtungscurve combiniren,

welche genau dasjenige ausdrückt, was unser Ohr bei Aufnahme dieser gleichzeitig

wirkenden Töne empfindet.

Der hierbei gewöhnlich gemachte Einwand, daß ein Musiker oder überhaupt Jemand im

Stande ist, die einzelnen Töne, aus welchen diese combinirte Curve gebildet wurde,

herauszuhören, dürfte keinen Gegenbeweis liefern; ein mit der Farbenlehre Vertrauter

wird ebenso z.B. in dem Grün die Mischung von Gelb und Blau in ihren verschiedenen

Nüancirungen wieder finden, und die eine Erscheinung sowohl wie die andere wird sich

darauf zurückführen lassen, daß dem Betreffenden die Factoren des zu seinem

Bewußtseyn gelangten Productes wohl bekannt sind.

Es lassen sich nach dem bis jetzt Erklärten leicht die Verdichtungscurven

verschiedener Töne, Accorde etc. construiren, und mögen der Anschaulichkeit halber

einige Beispiele folgen:

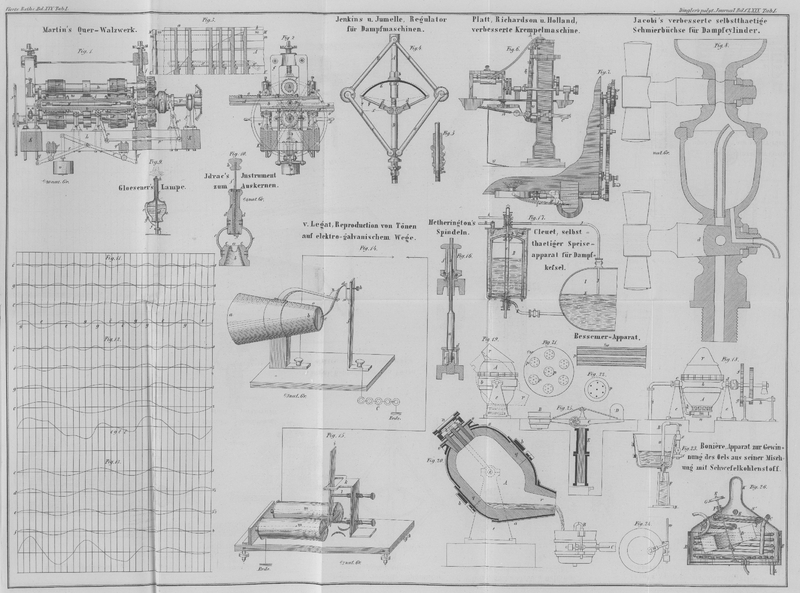

Figur 11

zeigt eine Combinationscurve von drei Tönen, in welcher alle Verhältnisse der

Componenten successive wiederkehren.

Figur 12

zeigt eine solche Curve von mehr als drei Tönen, bei welcher die Verhältnisse in der

Zeichnung nicht mehr so übersichtlich wiederzugeben sind, doch wird der geübte

Musiker dieselben auch hier herauskennen, wenngleich es auch ihm in der Praxis

schwer seyn würde, in solchen Accorden die einzelnen Töne herauszuhören.

Diese Weise, die Wirkung der Töne auf das menschliche Ohr darzustellen, bietet den

Vortheil einer möglichst klaren Veranschaulichung des Herganges; auch zeigt das hier

Dargestellte, warum ein Mißton (Dissonanz), Figur 13, unser Ohr

unangenehm berühren muß.

Diese anscheinende Abschweifung von dem vorgesetzten Ziele war nothwendig um

nachzuweisen, daß, sobald es möglich wird irgend wo und in irgend welcher Weise

Schwingungen zu erzeugen, deren Curven und Stärken den Schwingungen eines bestimmten

Tones oder einer bestimmten Tonverbindung gleich sind, wir denselben Eindruck haben

werden, den dieser ursprüngliche Ton oder diese ursprüngliche Tonverbindung auf uns

gehabt hätte.

Der hier nachfolgend beschriebene Apparat bietet die Möglichkeit, diese Schwingungen

in jeder gewünschten Weise zu erzeugen und die Benutzung des Elektrogalvanismus gibt

die Möglichkeit, den erzeugten Schwingungen gleiche Schwingungen in jeder beliebigen

Entfernung ins Leben zu rufen und in dieser Weise die an einem Orte erzeugten Töne

an einem anderen Orte zu reproduciren.

Fig. 14 ist

der Tonangeber und Fig. 15 der Tonempfänger, welche beiden Apparate auf verschiedenen

Stationen aufgestellt werden. Ich bemerke jedoch von vorneherein, daß die Verbindung

der Apparate zur wechselnden Hin- und Rücknutzung der größeren Deutlichkeit

wegen fortgelassen und ebenso, da das Ganze nicht als abgeschlossenes Factum

hingestellt, sondern nur das bis jetzt Ermittelte zur Kenntniß eines größeren

Kreises gebracht werden soll, die Möglichkeit einer Fortwirkung der Apparate über

die zur Zeit in der Praxis durch die directe Wirkung des galvanischen Stromes

begrenzte Entfernung hinaus außer Betracht gelassen wurde, da diese Punkte durch die

mechanischen Vorkehrungen leicht zu ermöglichen sind und das Wesentliche der

vorgetragenen Erscheinungen dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Wenden wir uns nun zunächst zu dem Tonangeber Fig. 14.

Derselbe steht einerseits mit der metallischen Leitung zur Nachbarstation und

vermittelst dieser mit dem Tonempfänger Fig. 15 in Verbindung,

andererseits ist derselbe vermittelst der elektromotorischen Kraft C mit der Erde (oder der metallischen Rückleitung)

verbunden.

Der Tonangeber Fig.

14 besteht aus einer conischen Röhre a–b von circa 15 Centimeter Länge, 10 Centimeter vorderer und 4 Centimeter

hinterer Oeffnung.

(Bei den praktischen Versuchen hat sich herausgestellt, daß die Wahl des Materials

für diese Röhre, beim Gebrauch des Apparates ohne Einfluß, und ebenso eine größere

Länge desselben für die Sicherheit des Apparates ohne Wirkung ist. Eine größere

Weitung des Cylinders schadet der Benutzung des Apparates und empfiehlt sich eine

möglichst glatte Oberfläche der inneren Wandung).

Die engere, hintere Oeffnung des Cylinders wird durch eine Membrane o von Collodium verschlossen, und ruht auf der Mitte der

durch diese Membrane gebildeten Kreisfläche das eine Ende c des Hebels c, d, dessen Unterstützungspunkt

e durch einen Träger gehalten mit der metallischen

Leitung verbunden bleibt.

Die Wahl der Länge der beiden Hebelarme c, e und e, d wird durch die Gesetze über die Hebelkräfte

bedingt. Es empfiehlt sich, den Arm c, e länger als den

Arm e, d zu construiren, um die kleinste Bewegung bei

c mit möglichster Kraftäußerung bei d zur Wirkung zu bringen; andererseits aber ist es

wünschenswerth, den Hebel selbst möglichst leicht zu fertigen, damit derselbe den

Bewegungen der Membrane folgen kann. Ein nicht sicheres Folgen des Hebels c, d erzeugt unreine Töne auf der Empfangsstation. Im

Zustande der Ruhe ist der Contact d, g geschlossen und

hält eine schwache Feder n den Hebel in dieser Ruhelage

fest.

Der zweite Theil dieses Apparates, der Ständer f, besteht

aus einem metallischen Träger, welcher mit dem einen Pol der Batterie C verbunden, während der zweite Batteriepol zur Erde,

resp. zur metallischen Rückleitung der anderen Station geführt ist.

An dem Träger f befindet sich eine Feder g mit einem Contacte, welcher mit dem Contacte des

Hebels c, d in d

correspondirt, und deren Stellung durch eine Schraube h

regulirt wird.

Um durch Mittheilung der beim Gebrauche des Apparates sich erzeugenden Luftwellen

gegen die Rückseite der Membrane die Wirkung des Apparates nicht zu schwächen,

empfiehlt es sich, über die Röhre a, b rechtwinklich zur

Längenachse derselben eine Scheibe von circa 50

Centimeter Durchmesser zu stellen, welche auf die äußere Wandung der Röhre fest

ausschließt.

Der Tonempfänger Figur 15 besteht aus einem Elektromagneten m,

m, welcher auf einem Resonanzboden u, w ruht

und dessen Umwindungsdrähte mit der metallischen Leitung und der Erde, resp. der

metallischen Rückleitung in Verbindung stehen.

Dem Elektromagneten m, m steht ein Anker gegenüber,

welcher mit einem möglichst langen, aber leichten und breiten Hebel i verbunden ist.

Der Hebel i mit dem Anker ist an den Träger k pendelartig befestigt und werden seine Bewegungen

durch die Schraube 1 und die Feder q regulirt.

Um die Wirkung des Apparates zu erhöhen, kann man diesen Tonempfänger in den einen

Brennpunkt einer elliptisch gewölbten Höhlung von entsprechender Größe placiren, wo

dann das Ohr desjenigen, welcher die reproducirten Töne abhört, in dem zweiten

Brennpunkt dieser Wölbung seinen Platz findet.

Die Wirkung der beiden hier beschriebenen Apparate ist folgende:

Im Zustande der Ruhe ist die galvanische Kette geschlossen.

In dem Apparat Fig.

14 wird durch Hineinsprechen (Singen oder Einleiten der Töne eines

Instrumentes) in die Röhre a–b in Folge der Verdichtung und Verdünnung der in dieser

Röhre vorhandenen Luft eine dieser Verdichtung resp. Verdünnung entsprechende

Bewegung der die Röhre an ihrem engeren Theile verschließenden Membrane

hervorgerufen. Der Hebel c, d folgt den Bewegungen der

Membrane und öffnet und schließt die galvanische Kette in d,

g dergestalt, daß bei jeder Verdichtung der Luft in der Röhre ein Oeffnen

und bei jeder Verdünnung ein Schließen der galvanischen Kette erfolgt.

In Folge dieses Vorganges wird der Elektromagnet des Apparates Fig. 15 den Verdichtungen

und Verdünnungen der Luftmasse in der Röhre Fig. 14

a–b entsprechend

demagnetisirt und magnetisirt, und der zu den Magneten gehörende Anker in gleiche

Schwingungen versetzt, wie die Membrane in dem abgebenden Apparate. Der mit dem

Anker verbundene Balken i überträgt aber diese gleichen

Schwingungen des Ankers auf die den Apparat Fig. 15 umgebende Luft,

welche schließlich dem Ohre des Abhörenden diese so erzeugten Töne zuführt.

Es handelt sich hier also nicht um eine Fortpflanzung der Töne durch den galvanischen

Strom, sondern nur um eine Uebertragung der erzeugten Töne nach einem anderen Orte

dadurch, daß an diesem zweiten Orte eine gleiche Ursache hervorgebracht, eine

gleiche Wirkung erzeugt wird. Zu verkennen bleibt jedoch hierbei nicht, daß der hier

vorliegende Apparat zwar die gleiche Zahl der erzeugten Schwingungen reproducirt,

daß aber die gleiche Stärke der reproducirten Schwingungen noch nicht erreicht wurde

und die Erzeugung derselben einer Vervollständigung des Apparates vorbehalten

bleibt.

Eine Folge dieser zur Zeit noch bestehenden Unvollkommenheit des Apparates ist, daß

die geringeren Differenzen der Originalschwingungen schwieriger abzuhören, d. i. daß

der Vocal mehr oder minder unbestimmt erscheint, um so mehr, da jeder Ton nicht

allein von der Zahl der Schwingungen des Mediums, sondern auch von der Verdichtung resp. Verdünnung

desselben abhängig bleibt.

Hierdurch erklärt es sich auch, daß bei den bisher praktisch angestellten Versuchen

zwar Accorde, Melodien etc. mit erstaunenswerther Sicherheit übertragen wurden,

während einzelne Worte beim Vorlesen, Sprechen u. dgl. undeutlicher wahrnehmbar

waren, trotzdem auch hier die Beugungen der Stimme, der fragende, ausrufende,

verwundernde, aufrufende etc. Tonfall deutlich zum Ausdruck kommt.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß das hier zur Sprache Gebrachte, bevor eine

praktische Verwerthung mit Nutzen zu erwarten ist, noch eines erheblichen Fortbaues

bedürfen wird, und namentlich die Mechanik den zu benutzenden Apparat vervollkommnen

muß; doch bin ich nach den wiederholten praktischen Versuchen überzeugt, daß die

Verfolgung dieser zur Sprache gebrachten Angelegenheit vom höchsten theoretischen

Interesse ist, und die praktische Verwerthung in unserem intelligenten Jahrhundert

nicht ausbleiben wird!

Tafeln