| Titel: | Quer-Walzwerk von E. Martin, Ingenieur in Paris. |

| Fundstelle: | Band 169, Jahrgang 1863, Nr. X., S. 29 |

| Download: | XML |

X.

Quer-Walzwerk von E. Martin, Ingenieur in Paris.

Aus Armengaud's Génie industriel, December 1862, S. 295.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

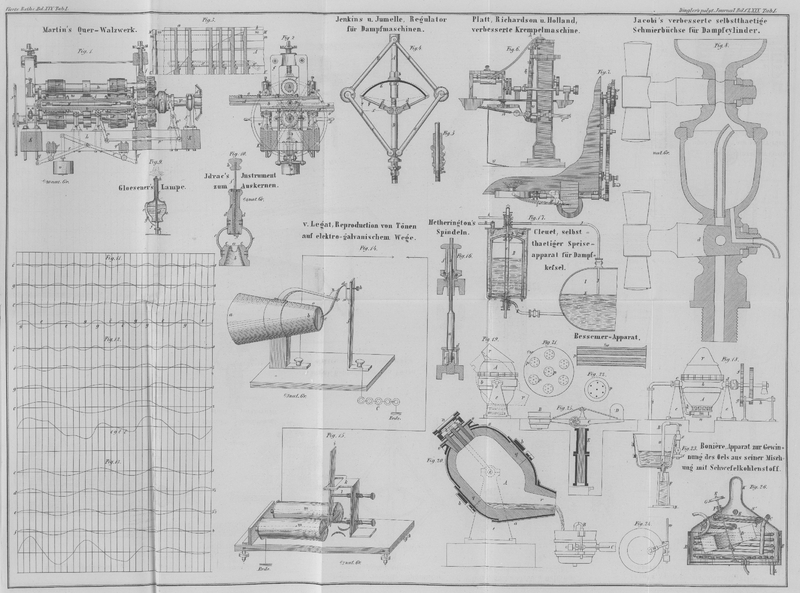

Martin's Quer-Walzwerk.

Der Ingenieur Martin in Paris ließ sich am 12. August 1861

ein Walzwerk patentiren, in welchem man schmiedeeiserne Stücke quer, d.h.

rechtwinkelig zu deren Achsen auswalzt.

Das Princip dieser Maschine beruht auf der Wirkung zweier horizontalen Platten, die

sich übereinander bewegen und an ihren inneren, sich gegenüber liegenden Flächen die

auf einander folgenden Profile enthalten, welche der zu walzende Gegenstand annehmen

muß, ehe er mit seiner definitiven Form den Apparat verläßt.

Fig. 1 ist die

vordere Ansicht des ganzen Walzwerkes und theilweise ein Längendurchschnitt

desselben;

Fig. 2 ist ein

Querdurchschnitt durch die Mitte;

Fig. 3 zeigt

die Einrichtung der im Inneren der Walzplatten anzubringenden Profile, mittelst

welcher das Auswalzen bewirkt wird.

Als Beispiel für die Anordnung der Cannelirungen in den Walzplatten ist eine Achse

gewählt worden. Man läßt hierbei das Profil des Achskörpers von dem Mittelpunkte des

Eisenstückes aus entstehen, indem man auf jeder Walzplatte zwei gebrochene Linien

(Spiralen mit Vorsprüngen, Ecken) bildet. Die aufeinander folgende Höhe der Ecken

(Vorsprünge) richtet sich je nach der Entwickelung der mit dem zugehörigen hohlen

Raume der Achse correspondirenden gebrochenen Linie. Der vorspringende Rand dieser

gebrochenen Linie beginnt am Mittelpunkte C der Achse

(man sehe die verschiedenen Durchschnitte in Fig. 3) und geht auf der

einen Seite bis zur Stelle M der Achse, auf der anderen

bis zu M'. Haben nun z.B. die Walzplatten einen Weg von

40 Centimetern in senkrechter Richtung zu der Achsenmittellinie zurückgelegt, so ist

die nöthige Menge Eisen von der zu walzenden Achse (dem Arbeitsstücke) nach den

Tragflächen m derselben hingedrängt worden und man

erhält nach einem weiteren Durchlauf von ungefähr 40 Centimetern auch die Form

dieser Tragflächen. Zuletzt werden nach einem abermaligen Durchgang von 40

Centimetern ebenso die Achszapfen m' gebildet, und die

Achse nimmt, nachdem auch die Anläufe (Verjüngungen) allmählich eine senkrechte

Richtung zu der Mittellinie erhalten haben, ihre bleibende Form.

Nach dieser Beschreibung der Wirkungsweise der Walzplatten soll nun im Nachstehenden

auch mitgetheilt werden, wie das Walzen unter der combinirten Einwirkung der

verschidenen Organe, aus welchen der Apparat gebildet ist, bewirkt wird.

Letzterer besteht zunächst aus einem starken Maschinengestell, welches aus zwei

symmetrischen Ständern f gebildet wird, in denen die

Pfannen für die Hauptwellen angebracht sind. Diese Ständer sind auf eine starke

Unterlage von Schwellen K festgebolzt, welche durch

Streben zusammen verbunden sind.

Die beiden Platten A und B,

mit denen das Walzen bewirkt wird, sind von Gußeisen. Dieselben liegen zwischen

starken Rollen n mit Spurkränzen und erhalten bei ihrer

hin und her gehenden Bewegung ihre Führung durch die Ansätze z, welche mit den beiden horizontalen Wellen h

und h' ein Stück bilden. Auf den Außenflächen der

Platten ist eine doppelte Reihe von Zahnstangen o und

o' aufgeschraubt, in welche die Stufenräder r und r' eingreifen, welche

schrägstehende Zähne haben und auf den Wellen h und h' festsitzen. Die Seitenränder der beiden Platten

passen auf einander, indem die untere Platte in die Vertiefungen der Ansätze a und b der oberen tritt,

welche die Platten in der Länge haben.

Auf die in der Mittellinie des Walzwerkes liegende Welle Y, welche auf der einen Seite von dem Ständer f und auf der anderen von einem besonderen Bocklager f'

getragen wird, ist ein conisches Rad d befestigt,

welches in ein gleiches, auf die Transmissionswelle befestigtes Rad eingreift. Diese

Welle ist mit einer Zahnscheiben-Kuppelung e und

e' versehen, deren eine Scheibe mit dem Getriebe g aus einem Stücke gegossen und unbeweglich ist, während

sich die andere verschieben läßt. Durch den Eingriff des Getriebes g in die Getriebe i und 1 wird den Wellen h und h' die Bewegung mitgetheilt und folglich auch den

Stufenrädern r und r',

welche bei ihrer Umdrehung die Zahnstangen o und o' fortschieben, die auf die Walzplatten A und B befestigt sind.

Für den Rücklauf der beiden Walzplatten wird eine ähnliche Vorrichtung wie bei den

Hobelmaschinen angebracht, welche die Muffe e und e' ein- und ausrückt, sobald die Platten ihren

Weg zurückgelegt haben. Dieselbe besteht aus den Hebeln p und p², welche durch die Stange p' verbunden sind; der Hebel p wird durch einen kleinen, auf denselben Drehpunkt befestigten Arm

bewegt, der in einer Spur x steckt (Fig. 1 und 3), welche einen Theil

ihrer Länge gerade läuft, dann aber in x' von der

Geraden abweicht, um das Ausrücken zu bewirken. Ist die Ausrückung erfolgt, so

werden die Platten vermittelst des Handrades x²

an der Welle h¹ rückwärts gedreht.

Eine andere, aus den verticalen Stangen q und q', den Hebeln s und s' und dem Gegengewichte v

bestehende Vorrichtung dient in der Weise zur Ausgleichung des Gewichtes der

Platten, daß sie die Berührung derselben bei ihrer gleitenden Bewegung geschmeidig

macht. Die Pfannen in den Ständern werden, wie bei den gewöhnlichen Walzwerken,

mittelst der Sprossenschrauben u, und die

Rollen-Führungen n durch die Schrauben t höher und niedriger gestellt.

Tafeln