| Titel: | Ueber den Grund, warum die Hahnen an Wasser- und Dampfleitungsröhren, an Dampfkesseln etc. so häufig undicht sind, und einfaches, fast kostenloses Mittel, diesem Uebelstande abzuhelfen; von Prof. C. Walther. |

| Autor: | C. Walther |

| Fundstelle: | Band 169, Jahrgang 1863, Nr. XXXVII., S. 161 |

| Download: | XML |

XXXVII.

Ueber den Grund, warum die Hahnen an

Wasser- und Dampfleitungsröhren, an Dampfkesseln etc. so häufig undicht sind, und

einfaches, fast kostenloses Mittel, diesem Uebelstande abzuhelfen; von Prof. C. Walther.

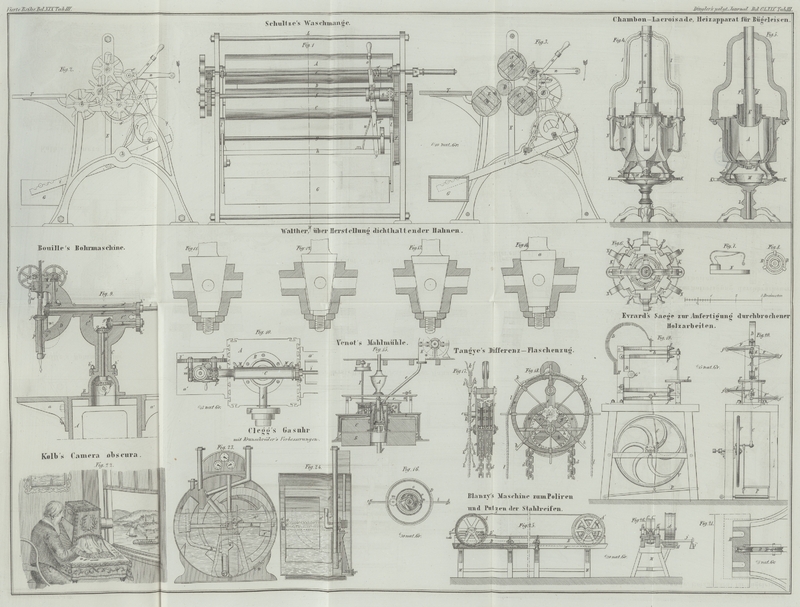

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Walther, über Beseitigung der Undichtheit der Hahnen an

Wasser- und Dampfleitungsröhren etc.

Fast in jeder Fabrik, in welcher Wasser- oder Dampfleitungsröhren, Dampfkessel

und Pumpen etc. vorkommen, begegnet man Hahnen, welche undicht sind und tropfen, und

es ist eine ganz gewöhnliche Klage der Fabrikeigenthümer, wenn dieselben sich nicht

schon in ihr Schicksal ergeben haben und tropfende Hahnen als einen unvermeidlichen Uebelstand betrachten, daß sie keine

Hahnen aufzutreiben im Stande sind, welche dicht halten. Selbst bei neuen

Dampfkesseln, wenn dieselben einem hohen Druck unterworfen werden, sind die

Ablaßhahnen, Probirhahnen etc. das erste, was undicht ist. An diesem Undichtseyn ist

viel seltener der Arbeiter, das heißt die mangelhafte Ausführung Schuld, als die

gedankenlose Gleichgültigkeit, mit welcher die Hahnen entworfen und gezeichnet

werden. Die Werkstattzeichnungen werden nach dem alten Schlendrian ausgeführt, und

es wird nicht der Mühe werth gehalten, über ein so einfaches Ding, als ein Hahn ist,

nachzudenken und zu überlegen, welche Folgen dieß oder jenes haben wird, während man

sich doch täglich durch das Undichtseyn überzeugen muß, daß die Hahnen nicht

fehlerfrei und noch lange nicht unverbesserlich sind. Der Fehler wird dann auf

Gerathewohl dem Arbeiter wegen seiner mangelhaften Ausführung des Hahnen

zugeschrieben, ohne zu bedenken, daß er auch irgendwo anders, und gerade bei

demjenigen liegen kann, welcher sich und seine Hahnenzeichnung für unfehlbar

hält.

Die Hahnen, wie sie nicht nur von Gelbgießern, sondern auch von Maschinen- und

anderen Fabrikanten, denen man mehr Intelligenz zutrauen sollte, gewöhnlich

geliefert werden, haben die in Fig. 11 dargestellte

Form. Es ist nicht nur die Hahnenhülse durchaus conisch ausgedreht oder ausgerieben,

sondern es ist auch der Hahnenkern oder Zapfen seiner ganzen Länge nach conisch abgedreht. Diese

verfehlte Form ist der Grund, warum nicht einmal neue, und noch viel weniger solche

Hahnen, welche längere Zeit im Gebrauche sind, dicht halten und dicht halten können,

was sogleich nachgewiesen werden soll.

Sind die zwei Haupttheile, welche den Hahnen bilden, auf der Drehbank vollendet

worden, so wird der Hahn mit feinem Schmirgel, Bimsstein oder auch wohl nur Sand

eingeschliffen. Das Schleifmittel bildet zwischen Hahnenhülse und Hahnenkern eine

Schichte, welche nicht gestattet, daß der Hahn während des Schleifens so tief in die

Hülse eindringt, als er es nach Beseitigung des Schleifmittels thun wird. Es bleibt

demnach ein Theil des Conus, welcher nach Beseitigung des Schleifmittels die Hülse

auszufüllen hat, vom Schleifmaterial unangegriffen, also in der Stärke oder Dicke,

wie er sie von der Drehbank her hatte, während der Theil des Conus, welcher während

des Schleifens sich in der Hülse befand, durch das Schleifen etwas dünner wurde. An

der Hahnenhülse findet dasselbe statt. Sie wird nur so weit vom Schleifmittel

angegriffen und durch dasselbe erweitert, als der Hahnenkern in dieselbe

hineinreichte. Durch das Einschleifen bildet sich also sowohl oben am Hahnenkern,

als auch unten in der Hahnenhülse ein wenig bemerkbarer Absatz, welcher der

Deutlichkeit wegen in Fig. 12 größer gezeichnet

wurde als er wohl vorkommen wird. Dieser Absatz wird um so größer, je länger man

schleift, und um so viel weniger beträchtlich, je kürzere Zeit man auf das Schleifen

verwenden mußte, um eine gleichfarbige, matte Oberfläche zu bekommen. Wird nun der

Hahn ausgewaschen, um das Schleifmaterial zu entfernen, und werden dann die beiden

Hahnentheile in einander gesteckt, so tritt der Hahnenkern tiefer in die Hülse ein,

als dieß während des Einschleifens der Fall war, und es legt sich nun nur ein Theil

des beim Schleifen unangegriffen gebliebenen vorstehenden Stückes des Hahnenkernes

in dem oberen Theile der Hahnenhülse an. Das Gleiche findet unten, am engeren Theile

der Hahnenhülse statt, der Hahnenkern berührt nur eine schmale Zone des

unausgeschliffen gebliebenen Stückes der Hahnenhülse, und die matt geschliffenen

Flächen, welche den dichten Verschluß bewirken sollen, berühren sich gar nicht,

sondern stehen, wie dieß aus Fig. 13 deutlich

ersichtlich ist, halb so weit von einander ab, als diejenige Metallschichte dick

war, welche vom Hahnenkerne und von der Hahnenhülse durch das Schleifen entfernt

wurde.Es würde kein Hahn der gewöhnlichen Form dicht

gemacht werden können, wenn nicht glücklicherweise die Elasticität des

Metalles hier hülfreich aufträte.

Es muß demnach derjenige Hahn, von welchem am wenigsten abgeschliffen wurde, in Folge der größeren

Annäherung der matten Flächen am dichtesten seyn, und dieß beweist auch die

Erfahrung, indem diejenigen Hahnen, zu deren Einschleifen die kürzeste Zeit

erforderlich war, die besten sind, während solche, an denen man lange geschliffen

hat, bei denen also mehr Material weggenommen wurde, die schlechteren sind.

Versucht man nun einen solchen Hahnen durch wiederholtes Einschleifen dicht zu

machen, so macht man das Uebel ärger, und es heißt dann gewöhnlich, der Hahn ist

verschliffen, während er, wenn er die richtige Form gehabt hätte, nicht hätte

verschliffen werden können. Da nun durch das lange Schleifen der Absatz am

Hahnenkerne und der Hülse sichtbar und fühlbar wurde, so dreht man den Hahnen nach,

und beseitigt dadurch sowohl in der Hülse als auch am Kerne den Absatz, bedenkt aber

dabei nicht, daß man nachträglich nur Metall entfernt, welches nie zu etwas genützt

hat, und nie etwas nützen konnte, sondern immer nur hindernd auftrat und auftreten

wird. Warum soll man nun dieses überflüssige und hindernde Metall nicht gleich bei

der ersten Anfertigung entfernen, und dadurch Sorge tragen, daß die beschriebenen

Uebelstände nicht eintreten können?

Macht man, wie in Fig. 14, den Theil a des Hahnenkernes,

welcher oben aus der Hülse hervorragt, cylindrisch, und

gibt man diesem Cylinder einen etwas kleineren

Durchmesser als ihn der größte Kreis oben in der Hahnenhülse hat, dreht man dann

noch die Zone b unten in der Hahnenhülse ebenfalls cylindrisch aus, und zwar nach einem etwas größeren Durchmesser als ihn die kleine Basis des

Hahnenkernes hat, so ist der gewöhnlichste Grund des Undichtseyns eines Hahnen

vollständig und für alle Zukunft beseitigt. Der Hahn kann dann beliebig tief in die

Hülse eingeschliffen werden, ohne daß sich ein Absatz bildet, nach Beseitigung des

Schleifmittels berühren sich nur die von demselben

angegriffenen Flächen, und der Hahn wird sehr leicht dicht schließen, wenn nur

Hahnenkern und Hülse gehörig rund gedreht waren. Was hier

in Betreff der durch das Einschleifen hervorgerufenen Abnützung gesagt wurde, gilt

natürlich auch für die Abnützung, welche Folge des Gebrauches eines Hahnen ist. Es

treten nämlich ganz genau dieselben Formveränderungen mit den gleichen Wirkungen

ein. Ein anfänglich guter Hahn tropft nach und nach. Durch stärkeres Anziehen der

Hahnenmutter sucht man gewöhnlich dem Uebelstande abzuhelfen, und steigert dieses

Anziehen oft so, daß der Hahn kaum mehr zu drehen ist. Der Druck auf die schmalen,

sich berührenden Zonen ist dann so groß, daß die Metalle sich angreifen oder

anfressen, wodurch Unebenheiten entstehen, welche verursachen, daß der Hahn auch

noch in der Richtung seiner Hülse undicht wird. Gibt man einem neuen Hahnen gleich

die in Fig.

14 abgebildete Form, so wird derselbe nicht nur bei mäßigem Anziehen der

Hahnenmutter dicht seyn, sondern er wird auch nach stattgefundener Abnützung

nachrücken können, und das spätere Nachziehen der Mutter wird immer von demselben

guten Erfolge begleitet seyn.

Sorgt man nun noch durch zeitweiliges Abputzen und Einfetten des Hahnenkernes dafür,

daß sich an demselben kein Wasserstein (bei geschlossenem Zustande des Hahnen)

ansetzt, welcher beim Drehen desselben concentrische Riefen oder Rinnen in die Hülse

einreiben könnte, so wird man nie über Undichtheit eines Hahnen zu klagen haben.

Zum Einfetten dient am besten eine Salbe, welche aus 1 Theil Wachs, 1/2 Theil Talg

und 1/2 Theil reinem Oliven- oder Mandelöl besteht. Das Nachschleifen eines

Hahnen wird, wenn nöthig, beliebig oft und jedesmal mit Erfolg vorgenommen werden

können, ohne daß man den Uebelständen begegnet, welche bei der bisherigen Hahnenform

unvermeidlich sind.

Möchten die vorstehenden Bemerkungen von recht Vielen zu ihrem Vortheile beachtet

werden, insbesondere auch von denjenigen, welche conische Frictionskuppelungen

ausführen oder mit conischen Ventilen zu schaffen haben, denn auch auf diese

Gegenstände beziehen sich die obigen Bemerkungen vollständig.

Augsburg, im Juni 1863.

Tafeln