| Titel: | Beschreibung einer größtentheils aus Gußeisen construirten Wäschmange; von Dr. Robert Schmidt, Civilingenieur in Berlin. |

| Autor: | Robert Schmidt |

| Fundstelle: | Band 169, Jahrgang 1863, Nr. XXXIX., S. 166 |

| Download: | XML |

XXXIX.

Beschreibung einer größtentheils aus Gußeisen

construirten Wäschmange; von Dr. Robert Schmidt,

Civilingenieur in Berlin.

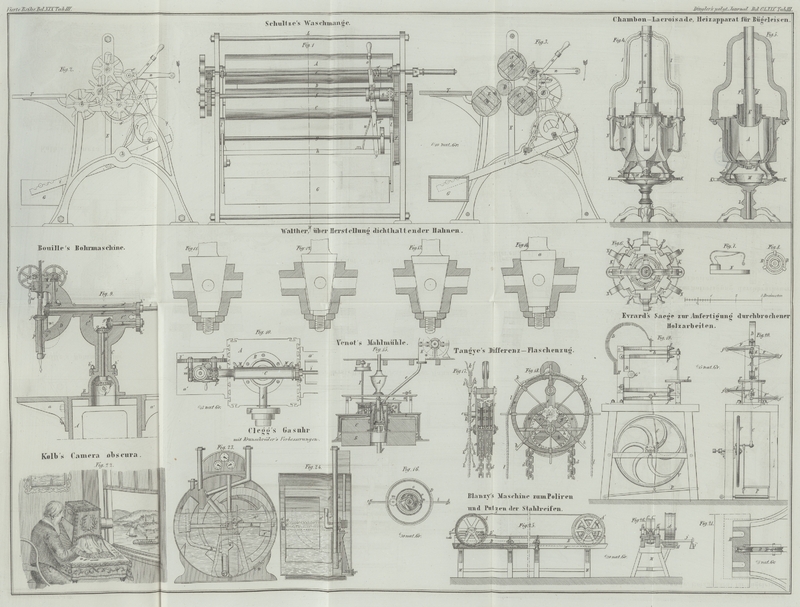

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Schmidt's Wäschmange.

Im Nachfolgenden beschreiben wir eine zum größten Theil aus Gußeisen construirte

Wäschmange (Rolle), welche sich besonders dadurch vortheilhaft gegen die bisherigen

derartigen Maschinen auszeichnet, daß die hauptsächlichsten Theile derselben beim

Rollen eine rotirende Bewegung nach einer Richtung

erhalten, also nicht fortwährend träge Massen in Bewegung zu setzen sind; die Folge

davon ist selbstverständlich, daß die Bewegung der Rolle sehr leicht von Statten

geht.

Fig. 1 zeigt

eine Längenansicht der Rolle, Fig. 2 eine Seitenansicht

(die linke Seite), und Fig. 3 einen verticalen

Durchschnitt nach der Linie LM der Fig. 1 mit der Ansicht

nach rechts. Die Maschine ist zusammengesetzt wie folgt:

Die Rollenwalzen und alle zur Rolle sonst noch gehörigen Wellen sind zwischen zwei

Böcken gelagert, welche aus der Zeichnung genügend ersichtlich und durch

Distanzbolzen mit einander verbunden sind. Auf der einen Langseite der Rollen tragen

dieselben einen Tisch T zum Legen und Aufbäumen der

Wäsche.

B und C sind zwei hölzerne

Walzen, deren Zapfen in festen Lagern ruhen und nach ein und derselben Richtung in

Umdrehung gesetzt werden; D ist die Walze, auf welcher

die Rollwäsche aufgebäumt wird; A dagegen die

Druckwalze, welche außer der Drehbewegung auch noch eine verticale Bewegung annehmen

kann, überhaupt den nöthigen Druck auf der Wäsche veranlaßt. Die Bewegung der

erwähnten Walzen geschieht aber durch folgende Räderübertragung.

Auf der Kurbelwelle e sitzt ein kleines Trieb α (15 Zähne), welches mit dem größeren Rade β (70 Zähne) auf der Vorgelegewelle f zusammenarbeitet. Auf f

sitzt auf der anderen Seite das Trieb γ (15

Zähne), welches schließlich mit dem Rade δ auf

der Walzenwelle c zusammenarbeitet. Die Walzenwelle c überträgt nun durch das Räderwerk m (Fig. 2) die Rotation auf

die Walzen B und A, und zwar

so, daß alle in demselben Sinne der Drehung rotiren, was durch das um eine feste

Achse drehbare Rad m' vermittelt wird.

In der in der Zeichnung dargestellten Lage ist angenommen, daß Wäsche um den Rollbaum

D gelegt ist und gerollt wird. Durch die um eine

feste Achse h drehbaren Hebel i werden, durch Einwirkung des Gewichtkastens G, die an i angehängten Zugstangen E, deren obere Enden die Lager für die Welle a enthalten, niedergezogen, die Walze A also auf den Rollbaum gedrückt, und so der zum Glätten

und Rollen nöthige Druck erzielt.

Hat aber die Wäsche die nöthige Rollung erhalten, so kommt es noch darauf an, die

Walze A so hoch zu heben, daß der Rollbaum D mit Leichtigkeit herausgenommen werden kann. Dieß

geschieht in folgender Weise: Zunächst erfolgt durch die Hand des an der Kurbel

Arbeitenden ein Drehen des Hebels o, derartig, daß die

Nase p desselben nach unten bewegt, und dadurch von

einem auf der Welle e befindlichen Bund gelöst wird.

Nachdem die Nase p so frei geworden, schnellt eine Feder

u, an der festen Achse h

angeschraubt, den um γ drehbaren Hebel t, welcher den Drehpunkt des Hebels o trägt, von links nach rechts. Hierdurch wird ein an

t angeschraubter Bügel v

auf eine, von ihm umschlossene, auf der Welle f

verschiebbare Zahnkuppelung ρ schiebend wirken,

so daß das Rad ε, welches lose auf der Welle f sitzt und an seiner Nabe entsprechende Zähne für die

Kuppelung trägt, jetzt mit der Welle f gekuppelt ist.

Das Rad ε (70 Zähne) arbeitet aber mit dem Rade

φ (90 Zähne) zusammen und treibt letzteres

nur nach jener Einrückung die Welle g, die außer jenem

Rade zwei Excentrics l, l trägt. Letztere drücken auf

die Hebel i, heben bei ihrer Drehung den Gewichttasten

G, gleichzeitig die Zugstangen E und dadurch die Walze A.

Auf der Excentricwelle g sitzt ferner ein Mitnehmer R, welcher kurz bevor die Excentrics die höchste

Stellung der Walze A bewirkt haben, an einen Stift

π, der mit einer am Hebel t verschiebbaren

Schiene w zusammenhängt, drückt, und letztere dadurch

hebt. Diese Schiene trägt oben eine Feder r, welche also

mitgehoben wird, und auf einen Klinkhebel s wirkt. Ist

dieser Klinkhebel, der seinen Drehpunkt am Bockgerüst hat und durch einen Stift so

lange abgestützt war, genügend gehoben, so stößt auf ihn das auf der Kurbelwelle

e befindliche Klinkrad x, so

daß die Kurbelwelle nicht weiter gedreht werden kann.

Jetzt kann nun der alte Rollbaum mit Leichtigkeit herausgenommen und ein neuer

eingelegt werden. Die Senkung der Walzen A geschieht

dann folgendermaßen:

Der Hebel t befindet sich, wie gezeigt, augenblicklich in

einer Stellung, daß die Verbindung der Zahnkuppelung ρ mit dem Rade ε hergestellt

war. In dieser Stellung befindet sich der Hebel o mit

der erwähnten Nase p gerade am rechten Ende eines auf

der Kurbelwelle sitzenden Schraubengewindes y'. Sowie

nun der Arbeiter, nach eingelegter neuer Rollwäsche, den Hebel o niederdrückt, so drückt ein mit o verbundener Hebel p die Feder r, so daß dadurch also der Klinkhebel s fällt, das Klinkrad x frei

wird, und die Kurbelwelle nun wieder gedreht werden kann. Während nun durch das

Niederschlagen des Hebels o das Freiwerden der

Kurbelwelle, wie oben gezeigt, erreicht wird, hat man aber gleichzeitig auch die

Nase p gehoben, welche sich gerade am rechten Ende des

Schraubengewindes y' befindet. Dreht man nun an der

Kurbelwelle, so wirkt das Gewinde y' auf die Nase p wie auf eine Mutter, schiebt sie von rechts nach links

und führt so auch den Hebel t in seine auf der Zeichnung

angegebene Stellung; der Gewichtkasten drückt durch E

wieder auf die Walze A, wornach das Rollen der neuen

Wäsche eintritt.

Zu bemerken ist noch, daß auf der Kurbelwelle ein Sperrrad z sitzt, da diese selbstverständlich nur immer nach einer Richtung gedreht

werden darf.

Die bei dieser Rolle vorkommenden Manipulationen in ihrer Aufeinanderfolge sind

demnach folgende:

Der Arbeiter dreht so lange an der Kurbel, bis die unter der Rolle befindliche Wäsche

genügend gerollt erscheint; hebt dann den Hebel o mit

einem Drucke der Hand, dreht stetig weiter, bis durch das Klinkwerk r, s, x der Stillstand der Rolle erfolgt. Nun wird die

gerollte Wäsche auf den Tisch hinaufgezogen und ein neuer Rollbaum eingelegt. Der

Arbeiter legt nun wieder den Hebel o nieder und dreht

dann wieder bis zur Vollendung der Wäsche weiter fort.

Die beschriebene Rolle ist von dem Maschinenbauer W. Schultze zu Berlin construirt und demselben in mehreren Zollvereinsstaaten

patentirt worden. Für Preußen hat die Ausführung derselben Hr. Schultze selbst, für Sachsen haben sie die Herren Strehle und Anders übernommen. Der Preis einer

solchen Rolle beträgt 60–70 Thlr. und können etwaige Bestellungen auch durch

mein Bureau für die mechanischen Gewerbe (zu Berlin)

vermittelt werden.

Tafeln