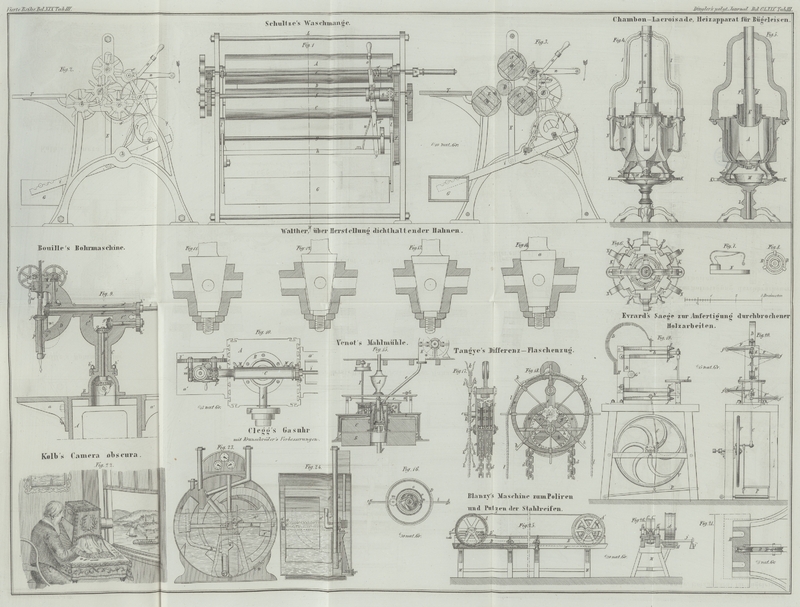

| Titel: | Clegg's Gasuhr mit den Verbesserungen von Krunschröder. |

| Fundstelle: | Band 169, Jahrgang 1863, Nr. XLV., S. 179 |

| Download: | XML |

XLV.

Clegg's Gasuhr mit den

Verbesserungen von Krunschröder.

Aus dem Mechanics'

Magazine, October 1862, S. 277.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Clegg's neue Gasuhr mit Krunschröder's Verbesserungen.

Diese Gasuhr war von den HHrn. Bischoff, Brown und Comp. in London (Langham Works, George-street, Great Portland-street), welche die verschiedenen Patente Clegg's erworben haben, auf die

vorjährige Londoner Industrie-Ausstellung geliefert worden. Bekanntlich hat

Samuel Clegg fast ein halbes Jahrhundert sich mit großem

Erfolg mit Gasapparaten beschäftigt, und schon im Jahr 1815 das erste Patent auf

seine Gasuhr erhalten. Noch im Jahr 1858, zwei Jahre vor seinem Tode, hat er diese

verbessert und vervollkommnet. Er war überzeugt, daß die Angaben derselben von

etwaigen Veränderungen im Wasserstande (sey es in Folge von Verdunstung oder von

Wasserzusatz) unabhängig gemacht werden müssen. Ehe er jedoch seine Ideen zur

schließlichen Ausführung bringen konnte, starb er, und erst einer seiner

Angestellten, Hr. Krunschröder, hat dieselben

verwirklicht. Fig.

23 ist eine Vorderansicht des verbesserten Meßapparates, worin einige

Theile im Durchschnitt gezeichnet sind, und Fig. 24 ist ein

Querdurchschnitt desselben.

Derselbe besteht im Wesentlichen aus einer Trommel (oder einer Reihe excentrischer

Kammern), die um ein mittleres Luftgefäß angebracht ist, welches das Steigen und

Sinken je nach der Höhe des Wasserstandes gestattet. Die Folgen der Reibung auf den

Lagern sind somit vermieden und der Meßapparat kann solid construirt werden; ist

derselbe einmal regulirt, so behält er seine Genauigkeit bei jedweder Aenderung im

Wasserstand oder im Druck.

Der hohle Mitteltheil der Trommel ist hinten geschlossen, vorne hat er einen in der

Mitte durchbohrten Deckel. Diese Oeffnung liegt aber unterhalb des Wasserspiegels,

so daß der Mitteltheil der Trommel gasdicht verschlossen ist. In dem Mitteltheil

befindet sich ein hohler Schwimmer, zwischen welchem und dem Vordertheil der Trommel

ein Raum bleibt, in den das Gas durch eine Abzweigung des Gasrohres geleitet wird,

welche in die Oeffnung in der Mitte des Vordertheils der Trommel gesteckt wird. Die

Achse a der Trommel ist in der Mitte des Hintertheils

der Trommel a¹ und andererseits in der Mitte des

Vordertheils a² des Schwimmers befestigt. Auf

diese Weise dreht sich die Meßtrommel um ihre Achse a.

Die Vorderseite der Trommel a³ ist, wie oben

erwähnt, überall geschlossen mit Ausnahme der Mittelöffnung a⁴, welche sich stets unter dem Wasserstande in und außerhalb der

Trommel befindet. Das hintere Ende der Achse a der

Meßtrommel liegt in einem Lager oder Loch in dem Rahmen b, welcher in festen Achsen oder Hälsen c, c

sich bewegt, von denen einer am hintern Ende der Uhr, der andere nahe an dem

Vordertheil oberhalb des gleich zu beschreibenden Ablaufgefäßes angebracht ist.

Der Rahmen b wirkt so als Hebelrahmen, indem die Achse

a der Trommel von demselben an der einen Seite

seiner Achsen getragen wird, während an der anderen Seite dieser Achsen der Rahmen

an ein umgekehrtes, als Regulator wirkendes Gefäß d

befestigt ist. dieses Regulatorgefäß ist unten offen, aber an den Seiten und oben

geschlossen.

Das Vorderende der Achse a der Trommel geht durch einen

Schlitz in dem Hebelrahmen b, daher dieses Ende, während

der Rahmen b sich auf seinen Achsen bewegt, sich

zeitweise in einer größeren und zeitweise in einer kleineren Entfernung von der

Bewegungsachse des Rahmens zu befinden vermag; aber die Achse a der Trommel wird jederzeit in ihrer richtigen Stellung erhalten mittelst

eines verticalen Schlitzes in der Platte oder dem Rahmen e oberhalb des Ueberlaufgefäßes, welches an der Vorderseite der Uhr

angebracht ist; f ist ein Gewicht, welches am Rahmen b verschoben und beliebig befestigt werden kann, um den

richtigen Gang des Regulirgefäßes und der Meßtrommel zu adjustiren.

Das in Fig. 23

dargestellte Wasserniveau ist das der horizontalen Stellung des Rahmens b entsprechende. Es kann bald höher, bald niedriger,

niemals aber so niedrig seyn, daß es bis unter den oberen Rand der Oeffnung a⁴ an der Vorderseite der Meßtrommel sinkt, sonst

würde das Gas durch jene

Oeffnung in das Gehäuse gelangen. g ist das

Ueberlaufgefäß an der Vorderseite der Uhr; dasselbe ist durch eine Scheidewand g¹ (Fig. 24) getheilt, so daß

immer in einem Theil des Gefäßes das Wasser bis oben an die Wand g¹ stehen muß, daher das untere offene Ende des

Gaszuleitungsrohres h stets vom Wasser geschlossen

bleibt und folglich kein Gas daraus in das Gefäß g

gelangen kann. Etwa die Scheidewand g¹

überfließendes Wasser kann durch das Abzugsrohr g² abziehen. Das Gasrohr h tritt von oben

in die Uhr, ist an der Vorderseite derselben gebogen und reicht fast bis zum Boden

des Ueberlaufgefäßes g hinunter. Es hat zwei Arme h¹ und h²; der erstere h¹ geht

seitwärts, bis er unter die Vorderseite des umgekehrten oder

Regulator-Gefäßes gelangt, dann steigt das Rohr schräg in die Höhe, bis es

über den höchsten Wasserstand im hinteren Theil des umgekehrten Gefäßes kommt, läßt

aber dabei einen Zwischenraum zwischen dem oberen Ende von h¹ und der inneren Oberfläche dieses Gefäßes, so daß letzteres im

Wasser frei steigen und sinken kann, ohne das Röhrenende da zu berühren, wo dieses

im Gefäße über das Wasser hervorragt.

Es ist hiernach klar, daß das Regulirgefäß stets mit Gas über dem Wasserstand des

Gasmessers gefüllt ist und daß sein Steigen die Achse a

der Meßtrommel hinabzudrücken strebt; die Wirkung dieses Bestrebens wird durch die

Stellung des oben erwähnten Gewichtes an dem Rahmen b

regulirt. Dadurch, daß das Zweigrohr h¹ von vorne

nach hinten im Regulirgefäß geneigt ist, wird verhindert, daß Gas aus der Uhr durch

Rückwärtsneigen derselben genommen werden kann, da hierdurch das Wasser darin in dem

Rohre h¹ hinabfließen müßte.

Das Wasser wird in den Apparat durch das Rohr i

eingeführt, welches ebenso wie das Gasrohr und das Ableitungsrohr an dessen

Vorderseite befindlich ist. An dem oberen Theile des Regulators d ist eine biegsame Klappe angebracht, welche bei ihrer

Berührung mit dem inneren Ende der Abführungsröhre den Austritt des Gases aus der

Uhr verschließt.

Das Gas geht aus dem Einströmungsrohr zur Meßtrommel durch das Zweigrohr h², welches an der

Vorderseite der Trommel durch die Oeffnung a⁴

eintritt und bis zum höchsten passenden Wasserstand der Gasuhr hinaufreicht, nämlich

etwas weniger hoch über das Wasser als das Rohr h¹, welches noch ein wenig über den

höchsten Wasserstand hinaufreicht. Das Wasser in der Uhr kann nicht über die Mündung

des Rohres h² steigen, da es sonst durch dasselbe

in das Ueberlaufgefäß hinab fließen würde.

k ist eine endlose Schraube an dem Vorderende der

Trommelachse, welche in

das Getriebe l an der Achse m eingreift, mittelst deren die Umdrehungen der Trommel in gewöhnlicher

Weise gezählt werden. Das Wasser der Uhr kann man durch die Oeffnung n entleeren.

Tafeln