| Titel: | Die patentirte Malzdarr- und Reinigungsmaschine von A. Tonnar in Eupen. |

| Fundstelle: | Band 169, Jahrgang 1863, Nr. LXVII., S. 261 |

| Download: | XML |

LXVII.

Die patentirte Malzdarr- und

Reinigungsmaschine von A. Tonnar in Eupen.

Aus Romberg's

Zeitschrift für praktische Baukunst, 1863 S. 15.

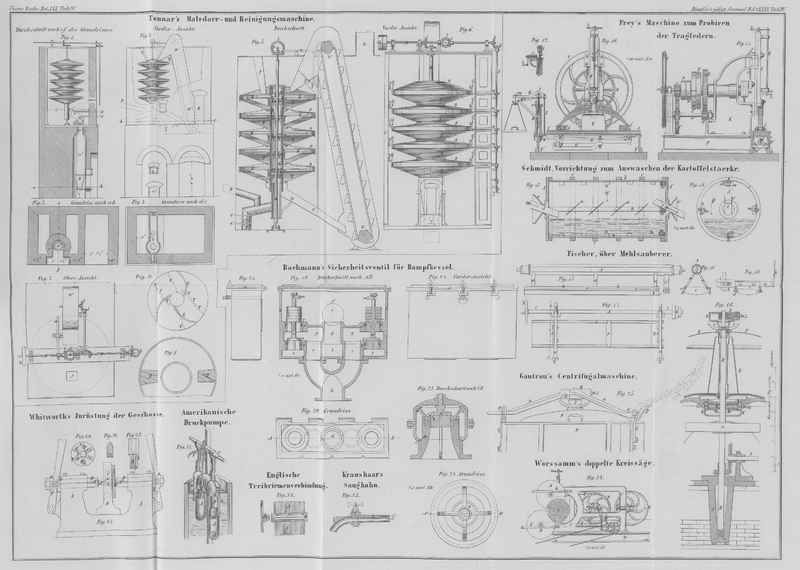

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Tonnar's Malzdarr- und Reinigungsmaschine.

Eine gute Malzdarre soll:

1) das Malz in kürzester Zeit mit dem geringsten Aufwande an

Brennmaterial bis zu jedem erlangten Trockenheitsgrade darren;

2) kein glasiges oder Steinmalz erzeugen, auch den Beigeschmack

des Malzes nach Kreosot und Rauch vermeiden, und

3) in der ganzen Anlage jede Feuersgefahr beseitigen.

Hiernach ist die Erzielung eines heißen Luftstroms von unten nach oben, welcher das

zu darrende Malz durchzieht, das in demselben enthaltene Wasser möglichst entfernt,

jede etwaige Entmischung beseitigt, den ausgewachsenen Keim tödtet und, wenigstens

bei dem in höherer Temperatur gedarrten Malze, eine angemessene Röstung einleitet,

nothwendig. Die Regelung der heißen Luftströmung muß je nach Bedarf und Willkür, und

die Heizart der Darre dergestalt seyn, daß bei der vollkommensten Verbrennung des

Heizstoffs die sparsamste Benutzung der erzeugten Wärme stattfinden kann.

Die Einrichtung der Darren und des Darrofens, zur Erfüllung der vorangeführten

Hauptbedingungen, ist bei dem heutigen Standpunkte der Technik sehr verschieden; sie

richtet sich zum Theil nach der Art der Verwendung, zum Theil nach der Masse des

abzudarrenden Malzes. Wir haben, abgesehen von der verschiedenen Art der Heizung

durch Rauch, Luft oder Dampf, Pult-, Sattel-, einfache und doppelte,

flache bayerische und englische Darren, mit Horden von Draht, durchlöchertem

Kupferblech oder auch durchlöcherten Thonplatten, sogenannten Fliesenhorden.

Die Luftdarren haben jetzt fast überall die Rauchdarren verdrängt. Die ersten

vereinigen auch hinsichtlich der Heizvorrichtung, durch vollkommenere Verbrennung

des Heizmaterials, des leichter zu beherrschenden Malzschweißes, der zweckmäßigen

trockenen Hitze und der durch die letztere zu erreichenden höheren Temperatur alle

Vorzüge einer vollkommenen Malzdarre, sobald für Abführung der feuchten Malzdünste

durch Anbringung voll Oeffnungen an den höchsten Punkten des die Darre umgebenden

Raumes Sorge getragen wird, wobei Höhe und Weite der Abzugsöffnungen mit der Menge

der aus den Luftcanälen durch die Darrfläche aufsteigenden heißen Luft in das

richtige Verhältniß gebracht seyn müssen, um einen angemessenen Luftzug

hervorzubringen. Die seiner Zeit vorzugsweise von Kölle

empfohlenen Dampf-Malzdarren haben niemals ausgebreitete Anwendung

gefunden.

Für den Brauereibetrieb ist die Bereitung eines stets gleichförmigen guten Malzes

unbestreitbar die wichtigste Operation, welche jedoch, trotz der im Laufe der Zeit

immer mehr gestiegenen Verbesserungen der Luftdarren nicht immer zu erreichen ist,

da Zufälligkeiten, wie mangelnder oder zu starker Luftzug, feuchte oder trockene

Witterung, Launen der Arbeiter etc., nach dem Urtheile von Sachverständigen mehr

oder weniger schädlich auf den Darrproceß des Malzes und die Güte des aus demselben

zu brauenden Bieres einzuwirken im Stande sind.

Diese Uebelstände führten den Brauereibesitzer A. Tonnar

in Eupen bei Aachen zur Construction seiner nicht nur in Preußen und mehreren anderen deutschen

Staaten, sondern auch in England patentirten Malzdarr- und

Reinigungsmaschine, von welcher auf Tab. IV die

detaillirte Zeichnung beigefügt ist.

Eine solche Maschine wird seit längerer Zeit in der Brauerei des Hrn. Heider auf Koppen bei Löwen in Schlesien mit sehr gutem

Erfolge angewendet.

Die Aufstellung der Maschine beansprucht mit ihrem Umfassungsgemäuer, dessen

Dimensionen in den beifolgenden Grundrißzeichnungen eingeschrieben sind, einen Raum

von 7 Fuß Länge, 5 1/2 Fuß Breite und 20 Fuß 8 Zoll Höhe, von der der untere zur

Aufstellung eines Kohksofens erforderliche Feuerrungsraum eine Höhe von 10 Fuß

einnimmt. Die heiße Luft gelangt aus diesem durch das Rohr A in den eigentlichen Maschinenraum.

Die Zeichnung gibt in Fig. 1 bis 4 Vorderansicht,

Durchschnitt und Grundrisse der Maschine in ihrer Zusammensetzung mit der

Heizungsanlage, in Fig. 5 bis 9 detaillirte Zeichnungen

der eigentlichen, ganz aus Eisen construirten Darr- und Reinigungsmaschine

nach einem größeren Maßstabe. Fig. 1 ist ein senkrechter

Durchschnitt nach der Linie ef des Grundrisses,

Fig. 3

zeigt bei B in dem 23 Zoll im lichten Durchmesser weiten

Rohr den gußeisernen, zur Aufnahme des Kohksfeuers bestimmten Topf; diese Röhre

verengt sich oberhalb bis auf 10 Zoll, um in das blecherne Ableitungsrohr A einzumünden und die heiße Luft nach der Mitte der

Maschine zu führen.

Die Zuführung der heißen Luft in den Darrraum kann mittelst der Schieber C nach Bedürfniß und nach Maaßgabe eines in dem von

innen nach außen führenden Zweigrohr D (Fig. 2 und 5) befindlichen Ventils

regulirt werden, so daß Malz zu jeder Qualität von Bier nach Belieben hergestellt

werden kann.

Die Vorderansicht Fig. 2 zeigt in ihrem unteren Theile Einheiz- und Aschenfallthüre

der Maschinenfeuerung, ferner in ihrem oberen Theile, hinter der als abgebrochen

gezeichneten Mauer, die Verbindung der Maschine mit dem Elevator W und dem Malzbodenraume durch den Trichter J: E ist die in den Darrmaschinenraum führende

Thüre.

Das zu darrende und zu reinigende Malz gelangt durch den Trichter J (Fig. 5) von dem Bodenraume

in die Maschine. Die letztere besteht aus den fünf über einander durch Ringstücke

L um das Eisenblechrohr R befestigten Scheiben K. Das Rohr R ruht unten und oben auf zwei gußeisernen, die Achse

M umfassenden Kreuzen Q.

Sämmtliche Scheiben K bewegen sich in den

trichterförmigen Körben N, deren unterer Theil als

Siebvorrichtung dient und deßhalb aus Drahtgeweben besteht. Die Deckel O

auf den Körben N sind von Eisenblech; in jedem derselben befinden sich

zwei mit Drahtgeweben überzogene und mit einer Kapsel versehene Oeffnungen P (s. Fig. 8, welche einen

Korbdeckel, von oben gesehen, darstellt), um das Hineinfallen der im oberen Korbe

ausgesiebten Keime zu verhüten.

Sämmtliche Scheiben K werden durch die stehende Welle M in kreiselförmige Bewegungen gesetzt, während

gleichzeitig die die ersteren umgebenden Körbe N,

ebenfalls durch Maschinenkraft, in hin- und herschüttelnde Bewegung gebracht

werden. Auf jeder Scheibe K befinden sich drei kleine

Flügel 8 (Fig.

9), welche das Malz vermöge der durch die Umdrehung der Scheiben erzeugten

Centrifugalkraft gegen die Wände der Körbe schleudern, und auch vermöge der

gleichzeitig erzeugten Ventilation die dem trocknenden Malze entsteigende feuchte

Luft durch die in dem Deckel O der Körbe N befindlichen beiden Oeffnungen P drängen. Unter den Scheiben K sind sechs

kleine Eisenplatten T angebracht; sie sind dazu

bestimmt, das Malz gewissermaßen umzurühren, während es in den Körben nach unten

geführt wird; ferner befinden sich unter den Scheiben K

zwei große Windflügel U (in Fig. 9 mit punktirten

Linien angedeutet), um durch ihre Bewegung die auch hier aus dem Malze entweichende

feuchte Luft durch das Gewebe der Körbe zu entfernen.

Das von oben nach unten von Scheibe zu Scheibe fallende Malz, auf seinem Wege durch

Centrifugalkraft in Bewegung gesetzt, wird, während es durch Siebe in den Körben N von Wurzelkeimen und Unreinigkeiten befreit wird,

durch Einwirkung der warmen, aus den Oeffnungen a, a des

Rohres R in jeden der Körbe strömenden Luft und durch

eine kräftige, die Wasserdünste abführende Ventilation allmählich getrocknet; es

gelangt endlich durch die Schüttelrinne V in den

Elevator W, um von diesem auf die oberste Scheibe K gehoben zu werden und von neuem über die Maschine zu

gehen.

Daß das gleich anfangs auf der Maschine von seinen Wurzelkeimen befreite und stets

bewegte Malz auf dieser den Einwirkungen der warmen Luft besser und gleichmäßiger

ausgesetzt ist, als auf einer Darre alter Art, auf welcher die feuchten

Ausdünstungen der durch Umschaufeln nach unten gebrachten Malzschichten durch die

oberen trockenen Schichten desselben zu steigen gezwungen werden, muß einleuchten.

Schon nach einer Stunde soll das einer Temperatur von 45 bis 70° R.

ausgesetzte Malz nach Angabe des Erfinders getrocknet seyn. Das fertig gedarrte Malz

kommt durch die mittelst Hebels Z geschlossene Klappe

bei X in die Röhre Y und aus

der Maschine.

Die leicht beweglichen, durch die Gabeln b scharnierartig

zwischen den Rändern C aufgehängten Körbe N erhalten ihre schüttelnde Bewegung durch die auf der stehenden

Welle d angebrachten Daumen e, welche bei dem Umgang der Welle gegen die Stifte in der Körbe N drücken. Da die Körbe beim Darren von Grünmalz stärker

als bei trockenerem, von Keimen mehr befreitem Malze geschüttelt werden müssen, ist

die Welle d durch die Schraube F (s. Fig.

6) dergestalt stellbar, daß verschieden große Excentricdaumen nach

Erforderniß gegen die Stifte in der Körbe gerichtet werden und diesen entsprechend

die schüttelnden Bewegungen der Körbe größer oder geringer gemacht werden können.

Diese schüttelnde Bewegung der siebartigen Körbe trennt, wie schon oben angedeutet,

Keime und andere Unreinigkeiten von dem Malze, bewirkt also vorzugsweise die

Reinigung des letzteren.

Die Welle g erhält ihre Bewegung durch die Riemenscheibe

h; die conischen Räder i,

i übertragen dieselbe auf die Hauptwelle M,

während die Räder k, k die Daumenwelle d und die Räder l, l den

Elevator W in Thätigkeit setzen. Der Schüttler V hängt an dem Hebel w (Fig. 7) und

wird durch den auf der Welle g sitzenden Daumen n bewegt. Ein Dunstrohr von Eisenblech führt die

feuchte, dem gedarrten Malze entströmende Luft durch das Dach des Gebäudes ins

Freie.

In Koppen wird die Malzmaschine mit mehreren anderen landwirthschaftlichen Maschinen

durch ein Göpelwerk in Bewegung gesetzt, sie soll jedoch später durch

Dampfmaschinenkraft getrieben werden. Der Erfinder empfiehlt den Betrieb durch eine

calorische Maschine, deren heiße gebrauchte Luft zum Trocknen des Malzes benutzt

werden könne. Eine Maschine von zwei Pferdestärken genügt, um mehrere Darrmaschinen

in Bewegung zu erhalten.

Mit einer Darrmaschine von 7 Fuß Länge, 5 1/2 Fuß Breite und 12 Fuß Höhe können, nach

Tonnar's Angaben, in einer Stunde bei

45–70° Reaumur 200 Pfd. Malz, mithin in 12 Stunden 2400 Pfd. Malz

vollständig und gleichmäßig gedarrt werden; eine Maschine von der doppelten bis

dreifachen Leistungsfähigkeit soll nur eines Raumes von 10 Fuß Länge, 8 Fuß Breite

und 20 Fuß Höhe bedürfen.

Als Vortheile der vorbeschriebenen Malzdarr- und Reinigungsmaschine im

Vergleich mit den sonst üblichen Darren sind auszuführen:

1) Ersparniß an Raum und Anlagecapital,

2) geringerer Bedarf an Brennmaterial,

3) Zeit- und Arbeitsersparniß,

4) vollständigeres und gleichmäßigeres Darren des Malzes,

5) Ersparniß an Malz,

6) Erzielung besserer Biere.

Die ad 1 bis 4 aufgeführten Vorzüge der Maschine

dürften sowohl aus der

beigelegten Zeichnung als auch aus der Beschreibung der letzten leicht zu erkennen

seyn; die unter 5 und 6 genannten Vortheile motivirt der Erfinder wie folgt:

„Durch das häufige Umschaufeln auf unebenen Welkböden werden viele Körner

des nassen weichen Malzes zerstoßen und durch das Gehen auf demselben zertreten.

Es entsteht alsdann an und in diesem Malze zu viel Milchsäure, und es zeigen

sich bald allenthalben, besonders im Sommer, Schimmelpilze, welche die Güte des

Malzes beeinträchtigen, demselben, wie dem daraus bereiteten Biere einen

widrigen Geruch ertheilen und letzteres unhaltbar machen. Das auf der Darre

durch Schaufeln und Treten zerkleinerte Malz geht durch die Maschen der

Darrhorden für die Malzbereitung verloren. Unter zwanzig, nach alter Art

bereiteten Körnern Darrmalz, findet man wenigstens ein zu wenig oder ungleich

gedarrtes oder zu stark geröstetes, oder sogar ein glasiges Korn, welches nicht

allein untauglich ist, sondern bei allen späteren Operationen der Bierbereitung

entschieden nachtheilig einwirkt. Die Maschine hebt alle diese Uebelstände, und

die Güte des Darrmalzes ist nicht mehr von eigensinnigen und launigen Arbeitern

abhängig. Das Maschinenmalz liefert 1 bis 1 1/2 Proc. gehaltvollere Würzen, und

die Maschine bewirkt demnach eine Ersparniß von 15 bis 20 Proc. Malz.

Durch die gleichmäßige Bewegung, durch den beständigen Luftstrom, welcher

vermittelst eines Schiebers nach Bedarf regulirt werden kann, durch die

unausgesetzte Ventilation, durch die sofortige Verdrängung der Wasserdünste,

durch die totale Reinigung des Malzes von Samen, Keimen, Staub, Säuren und

Schimmelpilzen, sowie durch die totale Austrocknung desselben werden alle

nothwendigen Bestandtheile eines vollkommenen Darrmalzes erzielt; der Kern löst

sich leicht von der Hülse, ist zart, mehlig und locker, bewerkstelligt leichtere

Maischen, regelmäßigere Gährungen und gibt glanzhellere, schmackhaftere,

gehaltvollere und dauerhaftere Biere.“

Die Maschine ist außerdem als Getreide-Trocken- und Reinigungsmaschine

leicht passend einzurichten und mit sehr geringer Kraft in Betrieb zu erhalten. In

12 Stunden können in 30 bis 35° R. Luftwärme 4800 Pfd. Getreide dergestalt

getrocknet und gereinigt werden; bei dieser Temperatur ist ein Verlust der Keimkraft

der Getreidekörner nicht zu befürchten; hiernach dürfte die Maschine nicht allein

für das Brauereigewerbe, sondern auch für die Landwirthschaft im Allgemeinen von

großem Nutzen seyn.

Die in Koppen bei Hrn. Heider mit gutem Erfolge arbeitende

Malzdarr- und Reinigungsmaschine hat die Größe der beifolgend gezeichneten

und kostet 900 Thlr.

Tafeln