| Titel: | Pumpe mit zwei Cylindern und vier Kolben, von John Graham in Devonport. |

| Fundstelle: | Band 169, Jahrgang 1863, Nr. LXXX., S. 327 |

| Download: | XML |

LXXX.

Pumpe mit zwei Cylindern und vier Kolben, von

John Graham in Devonport.

Aus Armengaud's

Génie industriel, April 1863, S. 209.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

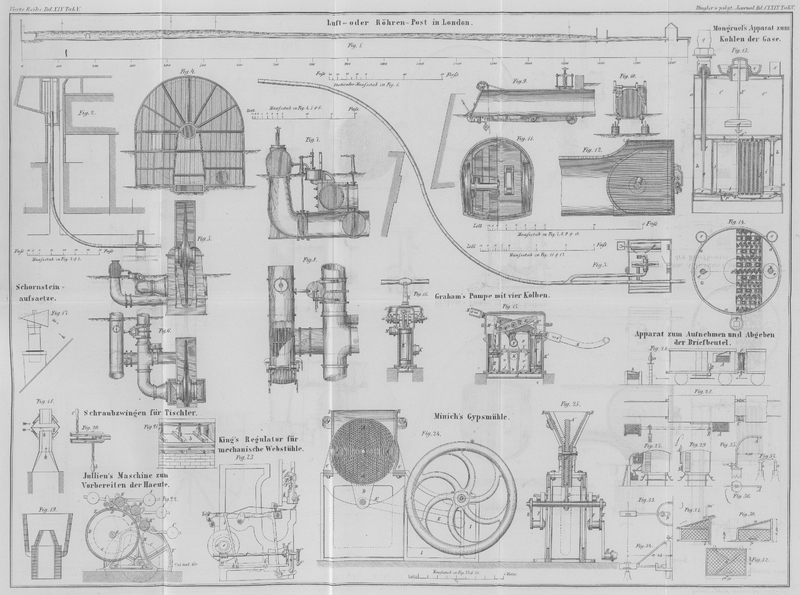

Graham's Pumpe mit zwei Cylindern und vier Kolben.

Die Pumpe von Graham (patentirt in England am 19. Septbr.

1861) ist in Fig.

15 im Verticaldurchschnitt durch die Achse der beiden Pumpenstiefel

dargestellt; Fig.

16 ist ein Querdurchschnitt derselben.

Diese Pumpe besteht aus den cylindrischen Räumen R und

R', welche über einem Wasserbehälter A befestigt sind. Die beiden Cylinder sind mit einem

Kasten aus einem einzigen Stücke gegossen, welcher durch zwei verticale Scheidewände

in die vier Kammern y, r, r' und n getheilt wird. Die letztere n steht in

directer Verbindung mit dem Wasserbehälter A, in welchen

das Wasser durch das Rohr K gelangt, das mit dem in ein

stehendes oder fließendes Gewässer eingetauchten Saugrohre verbunden ist.

Die Räume r und r' stehen mit

dem Raum y' mittelst der Ventile l und l', und ebenso mit dem Wasserbehälter

A mittelst der Ventile j

und j' in Verbindung. Die Pumpenstiefel stehen an ihrem

unteren Theile gleichfalls mit diesem Behälter durch die Ventile J und J' in Verbindung,

während sie oben eben so wie der Raum y offen sind und

direct in den Raum H² endigen, welcher den

Bewegungs-Mechanismus der Kolben überdeckt.

Die Kammern r und r' endlich

sind außerdem noch mit den Pumpenstiefeln in directer Verbindung durch die

Oeffnungen p und p', welche

bei jedem der beiden Pumpenstiefel in der Mitte des Weges der Kolben I, i und I', i' angebracht

sind.

Jeder dieser Kolben wird durch eine besondere Stange in Bewegung gesetzt. Die Stange

des unteren Kolbens geht durch den oberen Kolben hindurch und ist mit einer

Lederliederung versehen, welche ihr einestheils ein leichtes Gleiten gestattet,

anderntheils aber auch das Zurückfließen des Wassers verhindert, was nur durch die

Ventile o, o' stattfinden kann.

Der treibende Balancier (Druckhebel) X wird, wie

gewöhnlich, durch einen Bügel S gebildet, dessen breite

Enden mit Muffen s, s' versehen sind, in welche durch

Splinte die Arme x befestigt werden, die ebenfalls

wieder in Muffen zur Aufnahme der Handhaben (Druckbäume) endigen, mittelst deren die

Pumpe in Bewegung gesetzt wird. Der Balancier sitzt auf der Welle a fest, welche durch Lederbüchsen hindurchgeht, die

einen Bestandtheil der Kappe H² bilden.

Auf dieselbe Welle ist auch ein Balancier C befestigt,

welcher folglich dieselbe Bewegung annehmen muß, die dem treibenden Balancier X mitgetheilt wird; an die Enden des ersteren sind

mittelst Zapfen die Kolbenstangen H und H' befestigt, welche die unteren Kolben i und i' in Bewegung

setzen.

Die oberen Kolben I und I'

werden in der entgegengesetzten Richtung von den beiden unteren durch einen zweiten

Balancier E bewegt, welcher zwar ebenso wie der erstere

gestaltet, aber ganz unabhängig von der Bewegung der Welle a ist, auf die er lose aufgesteckt ist. Derselbe erhält seine abwechselnd

nach beiden Seiten schwingende Bewegung von dem dreiarmigen Hebel G, der seinen Drehpunkt in F

hat und von dem ersten Balancier C mittelst eines Nagels

umgetrieben wird, welcher an einen Lappen dieses Balanciers befestigt und durch ein

ovales Loch in dem verticalen Arme des Hebels G gesteckt

ist.

Aus einer solchen Verbindung der beiden Balanciers mittelst des dreiarmigen Hebels

G folgt, daß, wenn zum Beispiel das linke Ende des

ersten Balanciers C emporgehoben wird, wie dieß Fig. 15 zeigt,

der Kolben i auf dieser Seite in der Mitte seines Hubes

steht, während der Kolben i' auf der rechten Seite unten

steht; daß dagegen der Kolben I', welcher sich mit i' in ein und demselben Pumpenstiefel befindet, in der

Höhe, d.h. am Anfange seines Schubes, und der zu demselben Balancier gehörige Kolben

I ebenso wie i in der

Mitte des Pumpenstiefels R steht. Bei dem Sinken des

Hebels C findet in jedem Pumpenstiefel das umgekehrte

Verhältniß statt; während sich nämlich die beiden Kolben I' und i' einander nähern, entfernen sich die

Kolben I und i von einander

und es findet auf diese Weise bei jeder Schwingung des treibenden Balanciers nach

der entgegengesetzten Richtung ein Wechsel in der Stellung der Kolben statt.

Das durch die Kolben angesogene Wasser fließt durch das Rohr K in den Wasserbehälter A und steigt, je

nachdem sie sich einander nähern oder von einander entfernen, durch die Ventile J und j unter die beiden

Kolben, wobei es im letzteren Falle durch den Behälter r

aus- und durch die Oeffnung p eindringt. Nähern

sich dagegen diese Kolben, so drücken sie das Wasser durch die Ventile o und o' in den Raum H², aus dem es durch das Rohr M abfließt.

Während sich nun die Kolben I und i auf der einen Seite einander nähern, entfernen sich auf der anderen die

beiden Kolben I' und i' von

einander und saugen das Wasser aus dem Behälter A durch

das Ventil j'

in den Behälter r' und durch die Oeffnung p'

in den Pumpenstiefel R' hinein. Der untere Kolben i' gestattet bei dieser Bewegung ebenso wieder dem unter

ihm stehenden Wasser durch die Ventile o und o' in die Höhe zu steigen, während der obere das über

ihm stehende Wasser in den Behälter H²

drückt.

Das Endresultat ist, daß man, wie sich leicht einsehen läßt, durch diese Pumpe mit

vier Kolben ein ganz gesichertes und ununterbrochenes Ansaugen und Hinaufdrücken des

Wassers erreicht; die Transmissions-Organe zur Erreichung dieses Zweckes sind

jedoch ziemlich complicirt.

Tafeln