| Titel: | Apparat um nicht leuchtende brennbare Gase und atmosphärische Luft mit Kohlenwasserstoff-Dämpfen zu imprägniren; von L. P. Mongruel aus Paris. |

| Fundstelle: | Band 169, Jahrgang 1863, Nr. LXXXVI., S. 336 |

| Download: | XML |

LXXXVI.

Apparat um nicht leuchtende brennbare Gase und

atmosphärische Luft mit Kohlenwasserstoff-Dämpfen zu imprägniren; von L. P. Mongruel aus Paris.

Aus dem London Journal of

arts, Juli 1863, S. 13.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

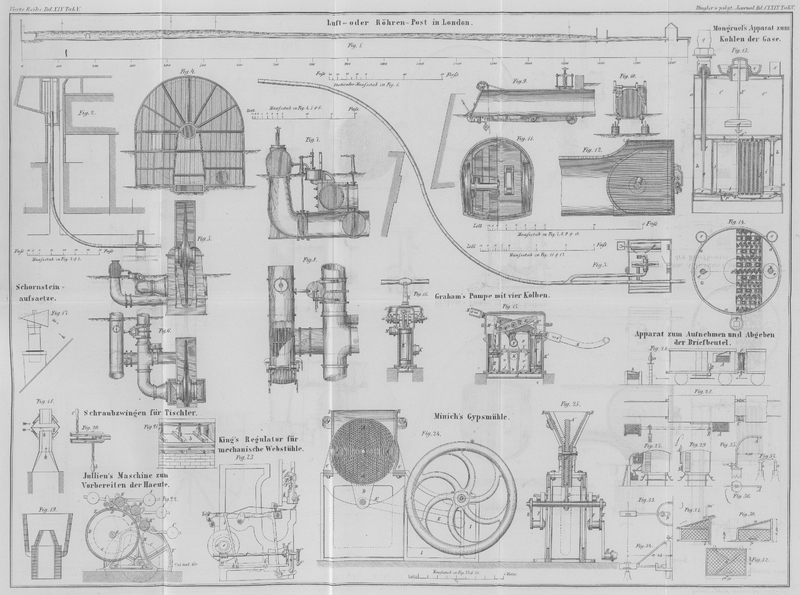

Mongruel's Apparat zum Carbonisiren der atmosphärische Luft und des

Leuchtgases.

Diesen Apparat (patentirt in England am 17. März 1862) stellt Figur 13 im verticalen

und Fig. 14

im horizontalen Durchschnitt dar. Derselbe ist in zwei Haupttheile abgetheilt: der obere

Theil bildet ein Reservoir für die flüchtige Flüssigkeit (den flüssigen

Kohlenwasserstoff)Hinsichtlich der von Mongruel zum Carbonisiren der

atmosphärischen Luft etc. benutzten flüssigen Kohlenwasserstoffe sehe man v.

Winiwarter's Bericht über die mit der neuen

Beleuchtung in London angestellten Versuche, in diesem Bande des polytechn. Journals S. 73.A. d. Red., und der untere Theil eine Verdampfungskammer für die hineingebrachte

flüchtige Flüssigkeit.

a, a ist das Gehäuse des Apparates; a' der Deckel; b der

Zwischenboden, welcher die zwei Abtheilungen c' und h trennt; b' ist der untere

Boden von concaver Form, in der Mitte mit einem trichterförmigen Loch b'' von etwas weniger als einem halben Zoll im

Durchmesser versehen; c ist ein Stöpsel für die Oeffnung

zum Eingießen der Flüssigkeit in den Apparat; auf demselben ist ein sechseckiger

Kopf angebracht, um ihn mittelst eines Schlüssels schließen zu können, und an der

Druckstelle ist er mit einer Lederscheibe versehen; der Stöpsel ist ferner mit einer

Schale umgeben, welche einen hydraulischen Verschluß bildet.

c', c' ist die obere Abtheilung oder Kammer, welche als

Reservoir für die flüchtige Flüssigkeit dient. d ist ein

Schwimmer von verbleitem Kupfer, um die Höhe der Flüssigkeit im oberen Reservoir

anzuzeigen; er ist in der Mitte durchbohrt und oben mit einem Rohr d' versehen, dessen Länge, zur Dicke des Schwimmers

addirt, gleich ist der Höhe des Reservoirs c' plus der

aus der Dicke des Stöpselhalses resultirenden Differenz. b'' ist ein senkrecht zum Boden b in der Achse

des Stöpsels c befestigter Stab, um den Schwimmer zu

führen, durch welchen er geht und dann in das Rohr d'

eintritt.

e ist ein an seinem oberen Theile von dem massiven

Stöpsel q bedecktes Rohr, welches luftdicht anschließend

durch die Abtheilung b geht und in die Kammer h beiläufig einen Zoll tief hineinreicht. f ist ein Schwimmer von verbleitem Kupfer, welcher die

Höhe der auf dem Boden der Dampfkammer h befindlichen

Flüssigkeit anzeigt; ein an diesem Schwimmer befestigter Stab g tritt in das Rohr e und reicht über dessen

obere Mündung hinaus, welche mit dem Stöpsel g'

verschlossen ist, damit keine Dämpfe und Gase entweichen können. Diesen Stöpsel kann

man durch eine Glasglocke ersetzen, deren unterer Theil in eine das Rohr e umgebende kreisförmige Nuth gesteckt wird und einen

hydraulischen Verschluß bildet; der Stand des Stabes g

läßt sich dann stets beobachten, ohne daß man von der Röhre e den Stöpsel abnimmt.

h, h ist die untere Kammer zur Entwickelung von Dämpfen;

diese Dampfkammer

enthält drei Abtheilungen: die Abtheilungen i, i dienen

für den Ein- und Austritt des Gas- oder Luftstromes und für das Spiel

der Schwimmer; die Abtheilung j, j enthält die

Dochtanordnung k, k'; die Scheidewände j dieser Abtheilung sind mit ihren unteren Enden an den

Apparat befestigt und mit Löchern versehen, deren Anzahl von oben nach unten

allmählich zunimmt. Die Anordnung der gewebten hohlen Dochte, welche die ganze

Abtheilung j, j ausfüllt, ist zwischen zwei über

einander befindlichen Drahtgeweben eingeschaltet, welche durch Ständer gehalten

werden. Die Flüssigkeit l, in welche die Dochte k' tauchen, steigt in denselben in die Höhe und

verdunstet an deren Oberflächen; indem sie die zur beständigen Speisung des

Gas- oder Luftstromes erforderlichen Dämpfe erzeugt, ändert sie jedoch ihr

Niveau niemals. – m ist ein Rost von Drahtgaze,

mit Maschen von beiläufig 39/1000 Zoll, welcher verhindert, daß fremde Körper, die

in der im Reservoir c' befindlichen Flüssigkeit etwa

enthalten sind, mit derselben in die Kammer h durch die

Röhre n gelangen, welche an ihrem oberen Ende

trichterförmig gestaltet, an ihrer unteren Oeffnung aber eben geschliffen ist. o ist ein Schwimmer, auf welchem ein Stab mit conischer

Basis angebracht ist, der ein Ventil bildet, um die untere Oeffnung der Röhre n luftdicht zu schließen und das Auslaufen der

Flüssigkeit zu unterbrechen, sobald sie ihr normales Niveau erreicht hat. o' ist eine Höhlung unter dem Boden b', um den Körper des Schwimmers aufzunehmen; p ist eine Rinne oder ein Verbindungscanal zwischen der

Schale o' und dem Condensator p'; die unter dem Boden b' angebrachte

Condensatorschale p' hat die Unreinigkeiten und die

wässerigen Theile aufzunehmen, welche in der Flüssigkeit oder in den durch die

Kammer h ziehenden Gasen enthalten sind, und steht mit

dieser Kammer durch die in der Mitte des Bodens b'

angebrachte Oeffnung b'' in Verbindung; die in der

Schale p' condensirte Flüssigkeit wird mittelst eines

geeigneten Saughahns abgezogen.

Zur Ausgleichung des Druckes zwischen den zwei Kammern c'

und h dient ein Luftrohr, dessen obere Oeffnung sich

beiläufig 1/6 Zoll unter dem Deckel a' befindet;

dasselbe geht luftdicht durch den Zwischenboden b und

reicht in der Kammer h bis zum Niveau der Oeffnung der

Röhre n hinab; ein an diesem Luftrohr angebrachtes

Ventil gestattet den überschüssigen Dämpfen welche sich etwa aus der im Reservoir

c' enthaltenen Flüssigkeit entwickeln, in die Kammer

h hinabzuziehen, daher das Gleichgewicht zwischen

beiden Kammern erhalten bleibt. Dieses Ventil wirkt nur, wenn die Flüssigkeit bis

zur unteren Oeffnung des Luftrohrs steigt. – s

sind Röhren für den Eintritt- und Austritt des Gases, welche mit den beiden

Abtheilungen i der unteren Kammer h in Verbindung stehen.

Beim Betriebe des Apparates lauft Flüssigkeit aus dem Reservoir c' durch das Rohr n der

unteren Kammer h hinab und verbreitet sich über dem

Boden b', bis sie das mit l

bezeichnete Niveau erreicht hat; während dieses Hinabfließen stattfindet, steigt aus

der Kammer h Luft oder Gas durch das Luftrohr über die

im Reservoir c' enthaltene Flüssigkeit hinauf; sobald

aber die Flüssigkeit auf b' ihr Niveau l erreicht hat, verschließt die conische Basis des

Schwimmerstieles o das Rohr n luftdicht in Folge des Druckes der über b'

angesammelten Flüssigkeit, und es hört dann alle Circulation im Rohr n und im Luftrohr auf: da jedoch der Luft- oder

Gasstrom, welcher durch eine der Röhren s einzieht und

durch die andere austritt, Dämpfe wegführt, so bilden sich neue Dämpfe auf Kosten

der Flüssigkeit l, deren Niveau folglich sinkt, daher

der conische Stiel des Schwimmers o frei gemacht wird

und der Flüssigkeit in c' gestattet durch das Rohr n hinabzulaufen, so daß das Niveau der Flüssigkeit l beständig auf derselben Höhe erhalten wird.

Tafeln