| Titel: | Ovaler Schiffs-Dampfkessel von E. Andreae, Oberingenieur der k. k. österreichischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft. |

| Fundstelle: | Band 174, Jahrgang 1864, Nr. XLVII., S. 172 |

| Download: | XML |

XLVII.

Ovaler Schiffs-Dampfkessel von E. Andreae, Oberingenieur der

k. k. österreichischen

Dampfschifffahrts-Gesellschaft.

Aus Armengaud's Génie industriel, August 1864, S.

57 u. Sept. S. 130.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Andreae's Schiffs-Dampfkessel.

Das Princip, welches dieser neuen Kesselconstruction zu Grunde liegt, beruht auf der

ovalen Form des Feuerraums mit Heizung aller Dampfräume, so daß eine vollkommene

Verbrennung der Oase und Heizung des Speisewassers bewirkt wird.

Die Flammen vereinigen sich bei ihrem Austritt aus den Feuerräumen in einem

besonderen Raume, von wo sie durch Röhren nach dem Kamin gehen und dabei die ganze

obere Wand des Kessels berühren, welche ihrerseits ihre Wärme an den Behälter für

das Speisewasser überträgt und welche den oberen Theil des Dampfraums umgibt, so daß

der Dampf durch die nach dem Kamin ziehenden Feuergase überhitzt wird.

Die Gase in den Röhren und unter dem Ueberhitzungsgewölbe sind mit der Flamme in

Berührung und haben daher Zeit, sich vor ihrem Austritt zu entzünden und vollkommen

zu verbrennen.

Versuche mit diesen Kesseln ergaben eine Brennstoffersparniß von 30 Proc.

Die gewählte ovale Form ist offenbar diejenige, welche die größte Oberfläche für das

Wasser und den größten Dampfraum liefert, so daß eine große Wassermenge verdampft

werden kann, ohne daß der Dampf viel Wasser mitreißt, was bei den gewöhnlichen

Schiffskesseln, namentlich mit schlammigem Wasser, leicht geschieht.

Die Construction dieser Kessel gestattet leichte Reinigung und Instandhaltung; der

Schlamm des Fluß- und das Salz des Seewassers können sich leicht im

Speisewasserbehälter absetzen.

Die erwähnten Vorzüge der in Rede stehenden Schiffskessel dürften genügen, um die

Aufmerksamkeit der Betheiligten darauf zu lenken. Bei Kriegsschiffen hat die ovale

Gestalt der Kessel namentlich noch den Vortheil, daß alle Theile des Schiffes unter

demselben leicht zugänglich und Schäden also leicht überall auszubessern sind; auch

gestattet sie die Weglassung der Querstege, indem einige senkrechte Stege zur

Verstärkung ausreichen.

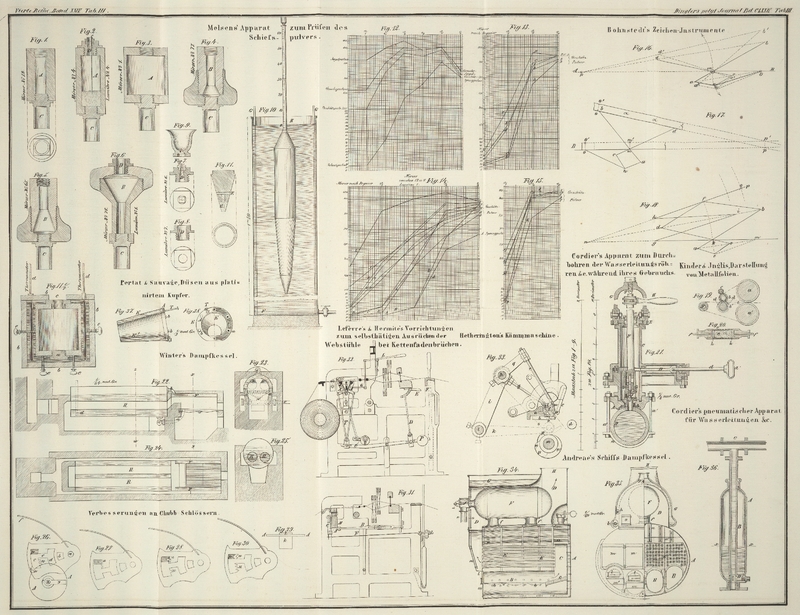

Das Nähere ist aus den Figuren 34 und 35

ersichtlich, deren erstere einen senkrechten Längendurchschnitt, die andere zur

Hälfte eine Vorderansicht und zur Hälfte einen Querdurchschnitt des Kessels

darstellt.

Der Hauptkörper des Kessels A ist oval; die Enden sind

durch die horizontalen Stege a, die Decke ist mit dem

Boden durch die verticalen Stege a' verbunden, welche

zwischen den Wandungen der vier Feuerräume B

hindurchgehen.

Die Feuergase ziehen nach der hinteren Kammer C, gehen

dann durch die Röhre E nach dem Raume D und von hier in die Esse H. In dem Raume D liegt der Behälter F für den Dampf, welcher durch die beiden Stutzen f, f hineingelangt und daselbst eine Ueberhitzung durch

die Verbrennungsgase erfährt. Letztere erhitzen zugleich die äußere Wand des Raumes

D, welcher den Boden des Speisewasserbehälters G bildet.

Hinter den Rösten b in den Feuerräumen B befinden sich die Feuerbrücken c aus Eisenblech, welches mit feuerfesten Steinen bedeckt ist.

Die beiden Sicherheitsventile d befinden sich auf dem

elliptischen Kesselkörper, und zwischen denselben ist das Mannloch angebracht.

An der Seite der Feuerung liegt das Dampfrohr e mit dem

Regulatorventil f'.

Das Speisewasser wird im Behälter G vorgewärmt; es tritt

bei g (Fig. 35) ein und wird

durch das Rohr h in den Kessel gepumpt.

Die Feuerthüren l haben wie immer doppelte Wandung; m sind die Aschenfallthüren. Die Oeffnungen i zwischen den letzteren gestatten die Reinigung.

Verschließbare Oeffnungen k im Speisewasserbehälter

dienen gleichfalls zur Reinigung. Die Thüren o werden

bei Entfernung der Flugasche aus D benutzt.

Der große Uebelstand der gewöhnlichen Schiffskessel, bei denen die Esse direct über

der Mündung der Feuerrohre steht, daß sie nämlich glühende Asche auswerfen, fällt

bei diesen Kesseln vollkommmen weg.

Folgendes sind die Resultate der Vergleichsversuche, welche auf Dampfschiffen mit

diesen und mit gewöhnlichen Kesseln angestellt worden sind.

Versuche auf den Schraubendampfern

Messina und Malta des österreichischen Lloyd in Triest.

Das Schiff Messina war mit einem ovalen Kessel nach Andreae'-schem System, das Schiff Malta mit einem Kessel nach Lloyd'schem System versehen.

Die Versuche sind in den Berichten des österreichischen Lloyd vom 4. Dec. und 7.

November 1862 aufgeführt und lieferten folgende Ergebnisse:

Die Kohle stammte von Troon.

Der Messina verbrauchte 10,37 österr. Centner (580 Kilogr.) in der Stunde, bei einer

Geschwindigkeit der Maschine von 46,65 Umdrehungen in der Minute.

Der Malta verbrauchte 10,95 Centner (615 Kilogr.) bei

einer Geschwindigkeit der Maschine von 44,4 Umdrehungen in der Minute.

Es ergibt sich hieraus für den Messina eine Ersparniß von

18,1 Procent.

Ein zweiter Versuch mit 1/10 Trooner- und 9/10 Powles-Kohlen ergab eine

Ersparniß von 21,3 Procent.

Versuche auf den Schiffen Donau und

Samson.

Der Schleppdampfer Donau machte am 4. November 1860 eine

Fahrt von Pesth nach Göngö mit 8 Booten im Schlepptau und einer Ladung von 19367

metrischen Centnern nebst 672 Ctrn. Kohlen. Er verbrauchte dabei mit Kesseln nach

Andreae'schem System 1030 Kil. Kohlen in der Stunde.

Die Geschwindigkeit der Maschine war 15 bis 16 1/2 Umdrehungen in der Minute, die

Dauer der Reise 33 Stunden.

Ein Auszug aus den Berichten über dasselbe Schiff, im Jahr 1859, als es noch einen

Lloyd'schen Kessel führte, ergibt einen Verbrauch von 1195 Kil. Kohlen in der

Stunde.

Dasselbe Schiff hatte im Jahr 1854 denselben Weg von Pesth nach Göngö mit 8 Booten

und einer Ladung von 15817 Cntrn. gemacht, und dabei in 43 Stunden 40 Minuten (die

Stunde wie oben angegeben zu 1195 Kil.) 51863 Kil. Kohlen verbraucht.Es erscheint denn doch diese Berechnungs- und Vergleichungsweise sehr

gewagt.A. d. Red.

Der Weg war bei dieser Reise derselbe gewesen wie bei der Fahrt mit dem ovalen

Kessel; allein in letzterem Falle war die Last des Schiffes größer, dennoch hatte

der Kohlenverbrauch nur 33990 Kil. betragen. Ohne Rücksicht auf die vermehrte Last

hatte also die vermehrte Geschwindigkeit eine Kohlenersparniß von 34,5 Proc.

bewirkt.Es erscheint denn doch diese Berechnungs- und Vergleichungsweise sehr

gewagt.A. d. Red.

Am 23. October 1861 fuhr der Samson von Pesth nach Göngö

mit 14000 Ctrn. Fracht in 31 Stunden. Die Maschine (mit einem Andreae'schen Kessel) gieng ohne Expansion, machte 16 Umdrehungen in der

Minute und producirte (bei 1,41 bis 1,57 Atmosphären Druck) 138 Kubikmeter Dampf in

der Minute. Verbraucht wurden stündlich 952 Kil. Kohlen. Der Vergleich des früheren

Verbrauchs auf demselben Schiff bei ebenfalls 14000 Ctrn. Last und einer Fahrzeit

von 34 Stunden 15 Min., während es noch Lloyd'sche Kessel besaß, ergibt folgende

Zahlen:

Alte Kessel.

Zeit.

Stündlicher Verbrauch.

(8 Boote).

34 St. 15 Min.

1372 Kil.

Neue Kessel.

(9 Boote).

31 St. 30 Min.

957 Kil.

Dieß ergibt eine Ersparniß von etwa 30 Proc. an Brennstoff, selbst wenn man von der

vermehrten Last und der vermehrten Geschwindigkeit absieht.Siehe die vorhergehende Bemerkung.

Nach einem Berichte von Legal ist seit dem 15. Januar d.

J. ein Andreae'scher Kessel in der Raffinerie von N. Cezard zu Nantes in Gebrauch. Bei einem Versuche, welcher

mit demselben in Anwesenheit mehrerer Ingenieure angestellt wurde, erhielt man die

befriedigendsten Resultate, indem man mit 1 Kil. Kohle 10,2 Kil. Wasser verdampfen

konnte.

Der Versuch dauerte von 10 Uhr 30 Min. bis 1 Uhr 10 Min. Der Inhalt des

Speisecylinders war 153 Liter; derselbe wurde in der bezeichneten Zeit sechsmal

entleert, mithin betrug die Menge des verdampften Wassers 9180 Liter. Verbrannt

wurden 900 Kil. Kohlen oder 1 Kil. auf 10,200 Kil. Wasser.

Tafeln